第一章 銀色の残像

古びた紙の匂いと、インクの微かな甘さが混じり合う。水瀬湊(みなせ みなと)の部屋は、壁という壁が本で埋め尽くされていた。その中央で、彼はスマートフォンの画面を食い入るように見つめていた。ディスプレイに流れるのは、ある未完の物語――『灰燼の騎士』をめぐるファンの熱狂的な叫びの奔流だ。

『最終巻はまだか!』

『アッシュに救いを!』

『十年待ったんだぞ!』

行き場のない、しかし純粋な想いの熱。湊の指先が、その熱を感じ取るかのようにぴり、と痺れた。これが合図だ。

彼はベッドサイドに置かれた、一冊の小さなメモ帳を手に取った。表紙のキャラクターは擦り切れ、誰の目にもそれが『灰燼の騎士』の主人公アッシュであるとは分からないだろう。だが、湊にとっては、この世界の何よりも鮮やかな存在だった。

――来てくれ、アッシュ。

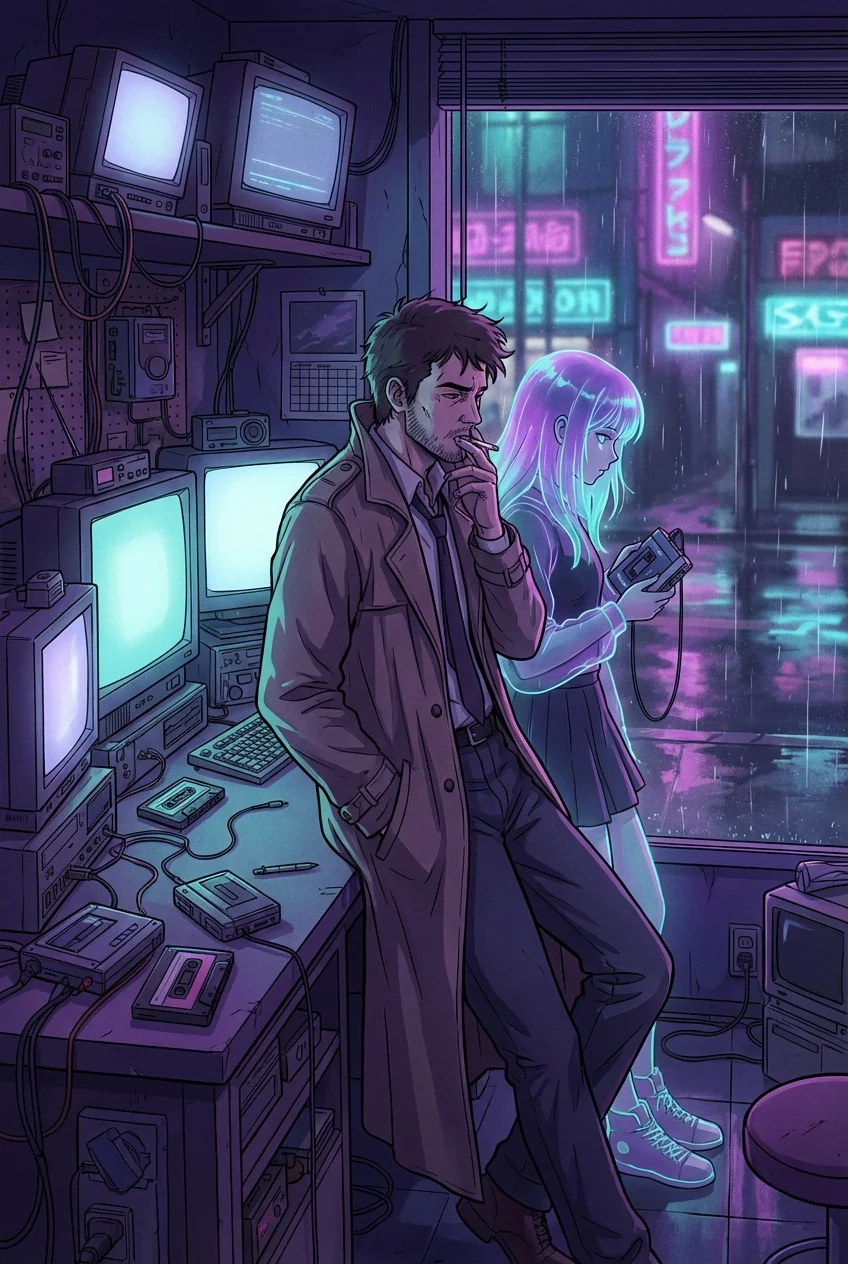

心で念じると、メモ帳が淡い銀色の光を放ち始める。部屋の空気が水飴のように粘性を帯び、空間が静かに軋む音を立てた。湊の目の前で、光の粒子が渦を巻きながら収束していく。やがて、銀色の髪を揺らし、黒曜石のような瞳を持つ青年が、音もなくそこに立っていた。

「また、呼んだか。ミナト」

具現化したアッシュの声は、ファンたちの「理想の英雄像」を色濃く反映し、凛として力強かった。湊は息を呑み、胸の高鳴りを抑えながら頷く。

「……うん。みんなが、君に会いたがっていたから」

数時間だけの、秘密の逢瀬。湊はアッシュに新しい紅茶を淹れ、現実世界の他愛ない出来事を語って聞かせた。アッシュは静かに耳を傾け、時折、物語の中の彼なら決して見せないような、穏やかな笑みを浮かべる。この時間が、湊にとっての世界のすべてだった。

しかし、その束の間の平穏は、アッシュの不意な一言によって破られた。窓の外、ネオンが滲む夜景に視線を向けた彼が、ぽつりと呟いたのだ。

「また、空が裂けるのか……」

「え?」

湊が聞き返すと、アッシュははっとしたように我に返り、曖昧に首を振った。「いや、すまない。何でもない」。その瞳の奥に、一瞬だけ湊の知らない深い絶望の色が過ったのを、見逃しはしなかった。

やがて、彼の身体の輪郭が揺らぎ始める。別れの時だ。

「ありがとう、ミナト。束の間の夢を」

アッシュは光の粒子へと還り、部屋には再び静寂と古書の匂いだけが満ちた。湊は、残された温もりが消えないうちに、掌の中のメモ帳を開く。そして、息を呑んだ。後半のページ、そこには彼の記憶にない、インクで描かれた一枚の絵が浮かび上がっていた。

無数の亀裂が走る、黒い空の絵だった。

第二章 歪な預言者

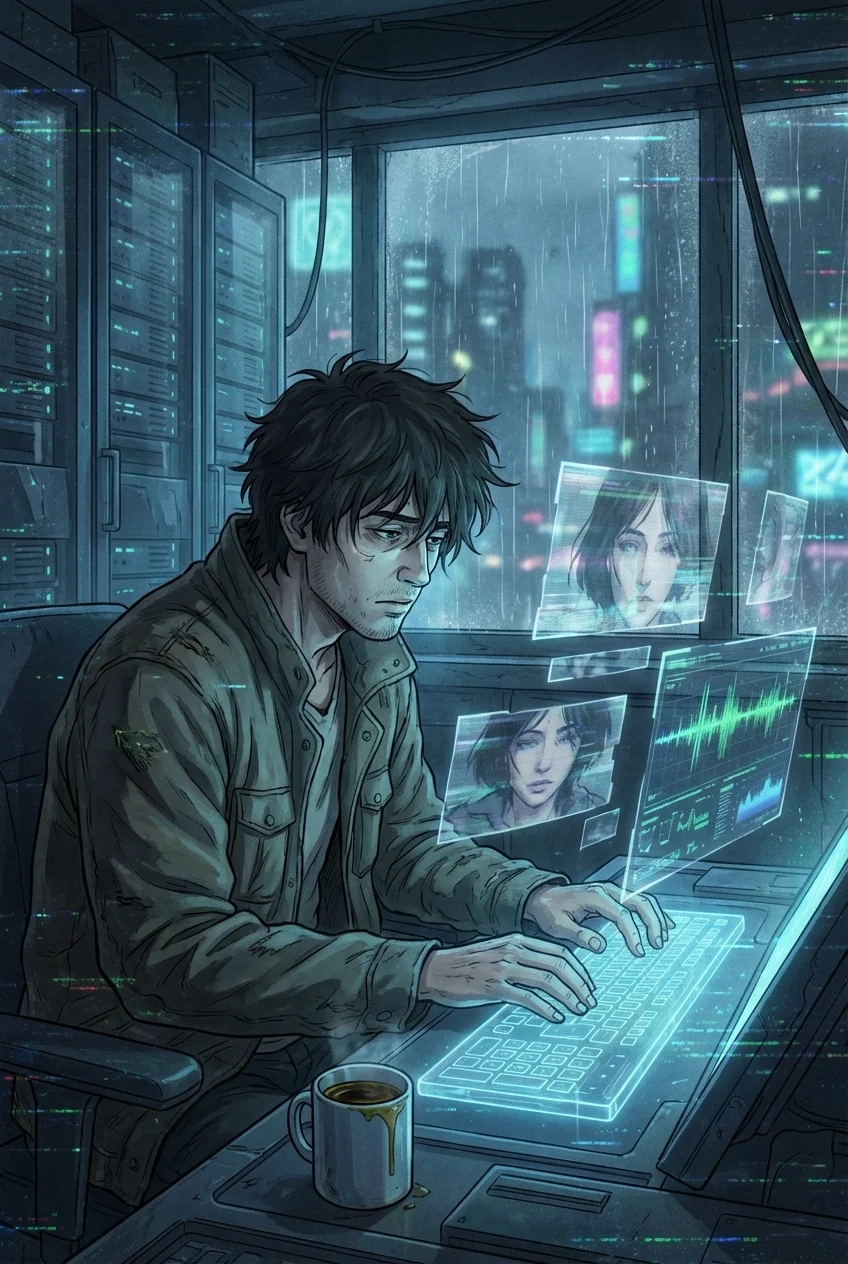

アッシュの残した言葉と、メモ帳に現れた奇妙な挿絵が、鉛のように湊の心に沈殿していた。あれは一体何だったのか。湊はアルバイト先の古書店で、憑かれたように関連文献を漁り始めた。忘れられた民俗学、眉唾物の都市伝説。その中に、『想現(そうげん)現象』という言葉を見つけた。人々の集合的な想いが、極稀に物理世界へ干渉するという記録。自分の能力は、その一種なのかもしれない。

だとしたら、アッシュの言葉の意味も、想いの性質を変えれば分かるかもしれない。

湊は意図的に、これまでとは異なる感情の源を探した。見つけたのは、アッシュの悲劇的な境遇を嘆き、彼の救済をただひたすらに願う、静かで切実な祈りに満ちたファンサイトだった。湊はその悲壮感を、祈りを、指先から吸収し、震える手でメモ帳を握りしめた。

再び、部屋の空気が歪む。

現れたアッシュは、以前の英雄的な姿とはまるで別人だった。銀髪は光を失い、その佇まいは触れれば崩れてしまいそうなほど儚い。

「君の願いは、いつも悲しい色をしているな」

憂いを帯びた瞳で、アッシュは湊に語りかける。その声は、ひどく疲れているように聞こえた。

「アッシュ……君が言っていた『空が裂ける』って、どういう意味なんだ?」

湊が問いかけると、アッシュは自嘲するように小さく笑った。

「あれは、無数にある終わりの一つに過ぎない」

「終わり?」

「ああ。この世界は優しい牢獄だ。結末を与えられないまま、何度も同じ幕間で朽ちていく。ある時は空が裂け、ある時は大地が呑み込み……そしてある時は、海が燃え尽きる」

燃え盛る海のビジョン。その言葉と共に、湊の脳裏に鮮烈な情景が流れ込んできた。熱波が肌を焼き、塩と灰の匂いが鼻をつく。あまりの生々しさに、湊は思わず後ずさった。

吸収する感情によって、アッシュの性格だけでなく、彼が語る『世界の終焉』のビジョンまで変わる。確信に近い疑念が、湊の胸を突き刺した。アッシュは何かを知っている。この世界の、本当の姿を。

時間切れを告げるように、アッシュの身体が薄れていく。消えゆく間際、彼は苦しげに言った。

「俺を、ここから……」

その言葉は、最後まで結ばれることなく霧散した。

湊は震える手でメモ帳を開く。そこには、燃え盛る海を描いた、新たな挿絵が追加されていた。

第三章 空白の草稿

英雄のアッシュも、悲劇のアッシュも、真実の断片しか語ってはくれない。ならば。

湊は、最後の賭けに出ることを決意した。他者の感情ではない。自分自身の、この十年分の想いのすべてをぶつけるのだ。

初めて『灰燼の騎士』を読んだ時の、胸を焦がすような憧憬。

物語が途絶えた時の、底なしの喪失感。

アッシュを救いたいと願う、身勝手で切実な祈り。

そして、この世界の歪さに気づいてしまった、どうしようもない恐怖。

その全てを、魂を絞り出すように、擦り切れたメモ帳に注ぎ込んだ。

「来い、アッシュッ!」

叫びと共に、メモ帳が太陽のように眩い光を放った。本棚の本がガタガタと激しく揺れ、世界そのものが悲鳴を上げているかのようだった。光が収まった時、そこに立っていたのは、湊が今まで会ったどの彼とも違う、ただの青年だった。

英雄でも悲劇の主人公でもない。戸惑い、迷い、それでも真っ直ぐな瞳でこちらを見つめる、等身大の「アッシュ」が、そこにいた。

「君が……ミナトか」

初めて、彼は湊を本当の意味で認識したように言った。

「君だけが、物語の役柄(ロール)越しではなく、俺自身を見てくれたんだな」

アッシュは静かに真実を語り始めた。この世界は、かつて何者かによって創造され、そして放棄された『未完の物語』であること。自分はその登場人物であり、作者が筆を折った最終章の直前で、世界が崩壊しリセットされるループを、意識の底で何度も繰り返してきたこと。

「君が吸収するファンの感情は、俺という存在を規定するフィルターだ。英雄を望む声が多ければ俺は英雄として、悲劇を望む声が多ければ俺は悲劇の主人公として現れる。そして、俺が語る終焉は、そのフィルター越しに見える、無数に繰り返されたバッドエンドの記憶の断片なんだ」

彼は、湊の手の中にあるメモ帳を指差した。

「それは、ただのメモ帳じゃない。この世界の根幹を成す、創造主が遺した『草稿』だ。君は、この物語の誰よりも熱心な読者だった。だから、無意識のうちに創造主の権能……ページを書き換える力を、僅かに引き継いでしまったんだ」

アッシュがそう告げた瞬間、メモ帳がひとりでに開いた。インクの染みも、奇妙な挿絵も描かれていない、真っ白な最後のページが、神々しい光を放っていた。

第四章 二人の創世記

「選択してくれ、ミナト」

アッシュの声は、静かだが切実な響きを帯びていた。

「俺を、この『物語』から解放してほしい。そうすれば、俺はループから抜け出せる。だが、代償として、君の世界から『アッシュ』というキャラクターの概念は完全に消滅する。君の記憶からも、永遠に」

それは、愛する者をその手で消し去るに等しい選択だった。心臓を直接握り潰されるような痛みに、湊は呼吸を忘れた。

「もう一つの道は……君が新たな創造主となり、この物語の続きを、結末を書き上げることだ。だが、それは神の領域を侵す行為に他ならない。もし失敗すれば、この不完全な世界は今度こそ、完全な無に帰すだろう」

解放か、創造か。究極の選択を前に、湊はただ立ち尽くす。視線を落とせば、手の中の草稿には、かつて自分が拙い文字で綴ったアッシュへの想いがびっしりと書き込まれていた。読者から登場人物へ送られる、一方通行の愛の言葉。

だが、もう一方通行ではいられない。目の前には、血の通った彼がいるのだ。

湊は顔を上げた。瞳には、迷いの代わりに固い決意の光が宿っていた。

「君を、消させたりしない」

彼は光り輝く空白のページに向かって、はっきりと告げた。

「でも、俺一人が君の物語の結末を決めるなんて、そんなのは間違ってる」

湊はアッシュに向かって、そっと手を差し伸べた。

「一緒に書こう、アッシュ。君が本当に望む物語の結末を。君はもう、俺の『推し』じゃない。俺の、たった一人の『共創者』だ」

その言葉を聞いたアッシュは、驚愕に目を見開いた。そして、永い時を経て初めて凍てついた心が溶けるかのように、穏やかに、本当に穏やかに微笑んだ。

彼の身体が、再び光の粒子に変わっていく。だがそれは、別れの消滅ではなかった。銀色の光は、優しい雨のように降り注ぎ、湊の手の中にある草稿へと吸い込まれていく。

空白だった最後のページに、金色のインクで、新たな一文がひとりでに刻まれ始めた。

『銀色の髪の騎士は、初めて夜明けの光を見た。』

それは、まだ誰も読んだことのない、湊とアッシュ、二人だけの物語の始まりを告げる一文だった。湊は傍らの万年筆を手に取り、その文章の隣に、震える指で自分の言葉を書き足していく。

窓の外では、夜明けの光が、生まれ変わった世界を静かに照らし始めていた。

物語は、まだ終わらない。

彼らが、終わらせないと決めたのだから。