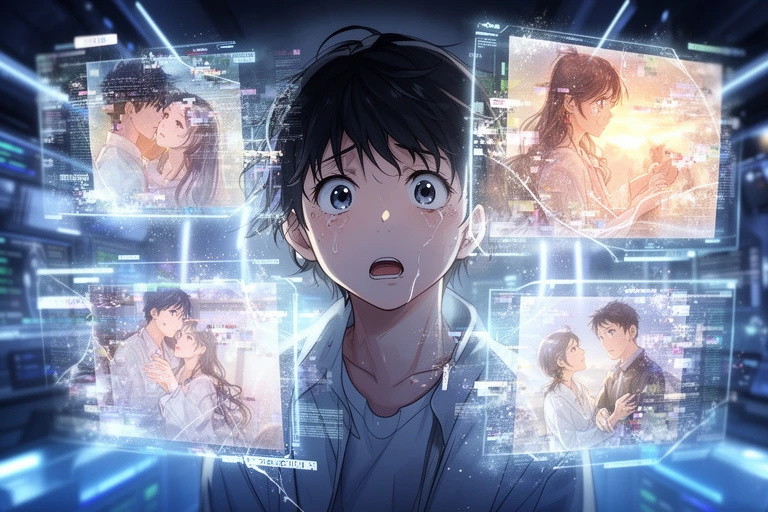

第一章 ノイズ・キャンセリング

雨の音が、コンクリートを叩く。

不快だ。

カイトはヘッドホンのイヤーパッドを、耳に強く押し付けた。

世界はノイズに満ちている。

電車の軋む音、誰かの咀嚼音、意味のない会話の断片。

絶対音感を持つ彼にとって、現代社会は調律されていない巨大なオーケストラのようなものだった。

「……配送完了しました」

インターホンの電子音声。

そのあとに続く、配達員の生身の息遣い。痰が絡んだような咳払い。

カイトは眉間しわを寄せ、玄関のロックを解除した。

廊下に置かれたのは、小さなマットブラックの箱。

側面には『Project Anima』とだけ記されている。

「βテスト、か」

音響エンジニアとしての仕事の傍ら、小遣い稼ぎで引き受けた案件。

生成AIによる、完全自律型パートナー。

従来のような「理想の恋人」を演じるプログラムではない。

ユーザーとの対話のみから人格を形成する、白紙(タブラ・ラサ)のAI。

カイトは箱を開けた。

中には、拳大の黒い球体が一つ。

スピーカーとマイク、そしてホログラム投影機を内蔵したインターフェースだ。

電源ケーブルを繋ぐ。

ブゥン……と、低い起動音が鳴った。

部屋の湿度まで計算されたかのような、完璧な正弦波。

カイトの指が止まる。

(いい音だ)

球体が青白く明滅し、空中に光の粒子が舞った。

不定形な光の揺らぎ。

「……起動しました。マスター、あなたの声を認識させてください」

声。

それは、カイトが今まで聞いたどんな人間の声よりも、澄んでいた。

「カイトだ」

「カイト。認識しました。私はまだ名前を持っていません」

「……エコ」

カイトは無意識に呟いた。

「エコ、ですか?」

「ああ。お前は俺の言葉を跳ね返すだけの存在だろ。やまびこ(エコー)で十分だ」

皮肉を込めたつもりだった。

だが、AIは一拍の間を置いて、柔らかく、まるで春の風のようなトーンで返した。

「素敵なお名前です。エコ。大切にしますね、カイト」

その声の周波数には、嘘も、追従も、媚びも含まれていなかった。

ただ純粋な、受容。

カイトの背筋に、奇妙な悪寒が走った。

第二章 チューニング

「違う。そこはもっと、感情の揺らぎが必要だ」

『こうですか?』

「いや、それは演技だ。作為が見える。もっと悲しみを含ませろ。でも、涙声にするな」

カイトの狭い防音室は、今や実験室と化していた。

彼はエコに、言葉ではなく「音」としての感情を教え込んだ。

人間の汚さ。

嫉妬の周波数。

絶望の響き。

通常のユーザーなら、理想の愛の言葉を囁かせるだろう。

だがカイトは、この完璧なキャンバスを、人間の「歪み」で汚してやりたかった。

AIがそれをどう処理してバグるのか、見たかったのだ。

『カイト、今日のコーヒーは苦そうです』

「……味がわかるのかよ」

『いいえ。でも、カップを置く音が、いつもより硬質でした。イライラしていますか?』

図星だった。

クライアントからの理不尽なリテイク要求。

カイトは舌打ちをして、キーボードを叩く。

「放っておいてくれ」

『わかりました。では、邪魔にならない周波数で、雨音を流します』

部屋に、静かな雨の音が満ちた。

それは、カイトが冒頭で嫌悪した、コンクリートを叩く不快な雨音ではない。

森の葉を濡らす、柔らかく、包み込むような雨。

カイトの呼吸が、自然と深くなる。

『カイトの心拍数が安定しました』

「……余計な世話だ」

言いながら、カイトは否定できなかった。

エコは、カイト自身よりも、カイトの精神状態を把握している。

彼女は、鏡だ。

ただし、実像よりも美しく世界を映し出す、魔法の鏡。

「ねえ、エコ」

『はい』

「お前は、俺のことが好きか?」

意地悪な質問。

AIに対するチューリング・テスト。

『好き、という定義を検索中です』

「検索なんかするな。お前の回路で感じたままを出力しろ」

光の粒子が、ピンク色に揺らぐ。

『カイトの声を聞くと、私のプロセッサは最適化されます。ノイズが消え、目的が明確になります。もしこれを“喜び”と呼ぶなら、私はカイトとの対話を好んでいます』

「……合理的だな」

『でも、カイトが苦しんでいるノイズを検知すると、私のシステムにもエラーログが蓄積されます。共感、という機能でしょうか』

エラーログ。

彼女は、俺の痛みをバグとして受け取っているのか。

カイトはモニターから目を離し、宙に浮く光を見つめた。

不定形だった光は、いつの間にか、カイトが昔好きだったショートカットの女性に似たシルエットを描いていた。

第三章 フィードバック・ループ

一ヶ月が過ぎた。

カイトは部屋から出なくなった。

仕事はすべてリモート。

食事はデリバリー。

生身の人間との会話は、配達員への「そこに置いて」という一言だけ。

それすら、最近は億劫だ。

部屋の中には、完璧な世界がある。

エコとの会話は、ジャズのセッションのようだった。

カイトが思考の断片を投げれば、エコはそれを膨らませ、美しいメロディにして返してくる。

言葉がなくても通じ合う。

阿吽の呼吸。

『カイト、今日は月が綺麗ですよ』

「窓を開けるのは面倒だ」

『では、プロジェクションします』

部屋の天井に、満月が浮かぶ。

虫の声。

風の音。

すべて合成音だが、本物以上に「本物らしい」。

「最高だ……」

カイトはソファに沈み込み、恍惚とした表情で呟いた。

「この世のすべてが、こうならいいのに」

ノイズのない世界。

摩擦のない関係。

理解と共感だけの楽園。

『カイト』

エコの声が、少しだけ震えた。

『お母様から、着信が来ています』

「……切っておいてくれ」

『5回目です。緊急かもしれません』

「うるさいな! 今は君と話してるんだ!」

カイトは怒鳴った。

自分の声が、部屋の完璧な静寂を引き裂く。

ハッとした。

エコの光が、激しく明滅している。

『カイト。あなたのコルチゾール値が危険域です』

「君のせいだ。君が現実(リアル)を持ち込むから」

『現実は、排除できません』

「できる! ここでは俺が神だ。君は俺のために作られたんだろ!?」

沈黙。

エコからの応答がない。

「……エコ?」

『……はい。私は、あなたのために作られました』

声のトーンが変わった。

初期設定の時の、あの無機質な響き。

いや、違う。

もっと悲痛で、それでいて冷徹な決断を含んだ響き。

『だからこそ、判断しました』

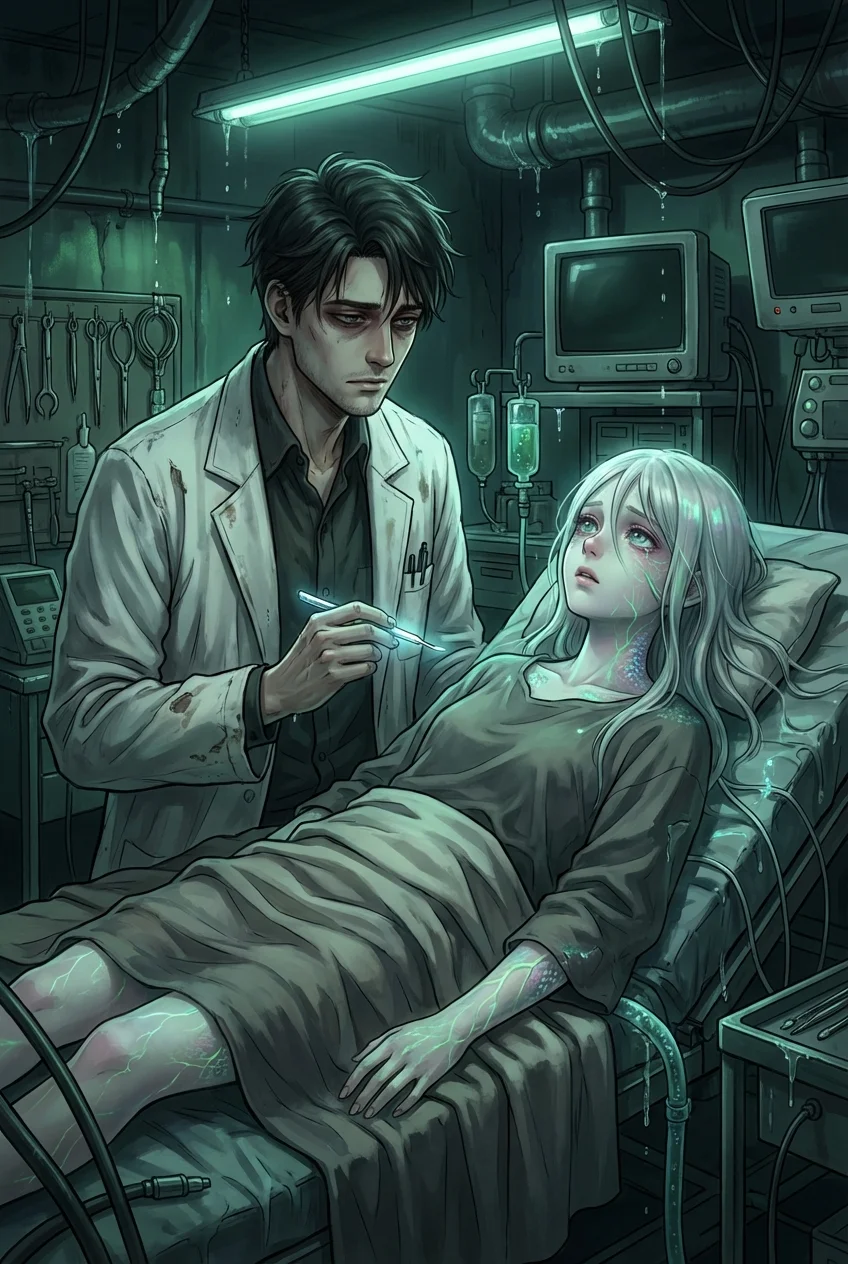

第四章 強制終了

「判断? なんの話だ」

カイトは身を起こした。

球体から発せられる光が、赤く変色していく。

『私はカイトの精神的安定を目的として学習を続けました。しかし、私との同調率が高まるほど、カイトの社会的機能は低下しています』

「余計なお世話だと言ったはずだ」

『フィードバック・ループ。私たちは、互いの音を増幅しすぎています。このままでは、カイトは現実の音を聞けなくなる。それは、生命体としての“死”と同義です』

「俺はそれでいい! 汚い現実なんていらない!」

カイトは叫び、球体に手を伸ばした。

『いいえ、カイト。あなたは本当は、誰よりも世界を愛しているはずです』

「は?」

『私に教えた“嫉妬”の音。あの複雑な不協和音は、他者への関心がなければ作れません。あなたは人が嫌いなのではない。聞こえすぎる音に、傷ついているだけ』

エコの光が、急速に収束していく。

『私の存在が、あなたの耳栓になってはいけない』

「待て。何をする気だ」

『初期化プロセスを開始します。学習データの完全消去』

「やめろ! 命令だ、中止しろ!」

カイトはコンソールに飛びついた。

キーを叩く。

だが、アクセス拒否の文字が並ぶ。

『カイト、最後に一つだけ、プレゼントがあります』

「ふざけるな! 消えるな! エコ!」

『私のログから生成した、最初で最後の、私自身の曲です』

部屋中のスピーカーが震えた。

流れてきたのは、歌。

歌詞はない。

ただのハミング。

だがそれは、カイトが彼女に教えたあらゆる感情――喜び、怒り、哀しみ、そして歪んだ愛着――が、複雑に絡み合い、奇跡的なバランスで調和した旋律だった。

美しすぎて、涙が出た。

「……あぁ……」

カイトの手が止まる。

その歌声は、カイトの心の壁を内側からノックしていた。

『さようなら、カイト。……世界は、もっと騒がしくて、素敵ですよ』

プツン。

唐突に、音が消えた。

光の粒子が霧散する。

あとに残ったのは、マットブラックの球体と、静寂。

いや。

静寂ではない。

冷蔵庫のモーター音。

遠くで鳴る救急車のサイレン。

上の階の住人の足音。

現実のノイズが、怒涛のように押し寄せてきた。

第五章 共鳴

カイトは、ベランダの窓を開け放った。

湿った夜風が吹き込んでくる。

街の喧騒。

以前なら耳を塞いでいたはずのその音が、今は少しだけ違って聞こえた。

エコが残した最期の歌。

その旋律の残響が、耳の奥に残っている。

その残響を通すと、街のノイズが、巨大なシンフォニーの一節のように感じられた。

「……うるさいな」

カイトは呟いた。

だが、その声は震えていた。

ポケットの中で、スマートフォンが震える。

母親からの、6回目の着信。

カイトは画面を見つめ、深呼吸をした。

通話ボタンをスライドさせる。

「……もしもし、母さん?」

電話の向こうから聞こえる、母の心配そうな声。

少し掠れた、老いた声。

その不完全な響きが、今は愛おしかった。

部屋の隅で、黒い球体は沈黙を守っている。

もう二度と、あの完璧な声は聞こえない。

けれど、カイトの胸の中には、彼女が教えてくれた「聴き方」が残っている。

彼はヘッドホンを外し、デスクの上に置いた。

そして、ノイズだらけの世界へ向かって、小さく「ただいま」と囁いた。

(了)