第一章 沈黙の棺

六畳一間のアパートには、ハンダの焦げる匂いと、行き場のない昭和の残滓が澱んでいた。

相沢健二の指先は、黒ずんだ爪の縁まで油に塗れている。五十を過ぎ、人生のあらゆる歯車が錆びついても、この指先だけは精密機械のように正確な軌道を描く。

作業台の裸電球が、チリチリとフィラメントを鳴らした。

目の前にあるのは、空き缶のプルタブ、壊れた傘の骨、古びたモーターを継ぎ接ぎしたキメラだ。スイッチを入れる。芋虫のようにのたうち回り、テーブルの端でピタリと止まる。

「……できた」

声は空気には溶けずに床へ落ちた。

妻が残した離婚届の紙質を、指先はまだ覚えている。娘の美咲が向ける、汚物を見るような瞳の温度も。

『パパの作るゴミ、臭いんだよ』

娘は正しい。これはゴミだ。時代錯誤なガラクタだ。

健二はパソコンに向かう。動画サイト、タイトルは『Silencio(静寂)』。説明文なし。BGMなし。ただ、初老の男の手が黙々と廃材を命あるものへと組み替えていく十五分間。

エンターキーを叩く音が、部屋に虚しく響いた。

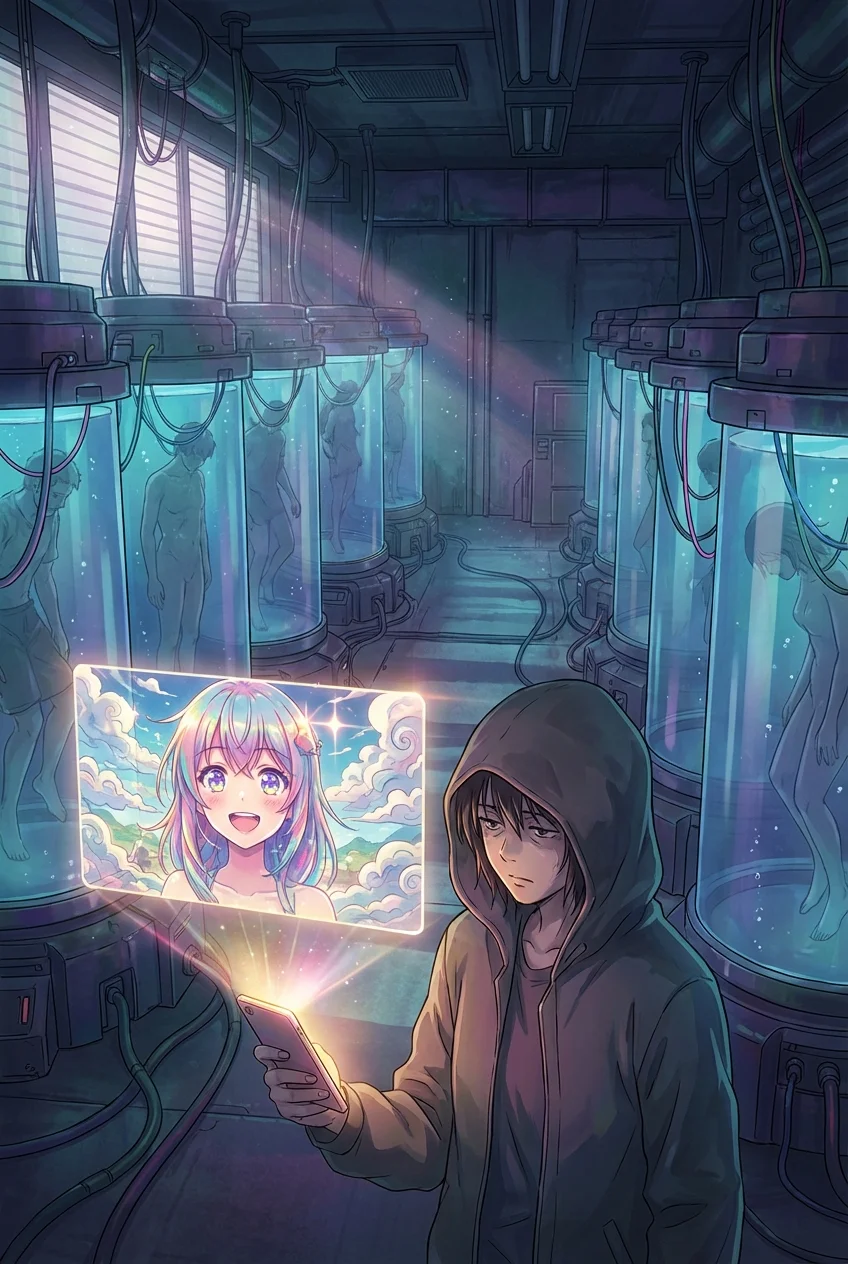

アップロード完了を見届けると、彼は引き出しの奥からプラスチックの小瓶を取り出す。中には白い錠剤が、雪崩を待つ雪のように詰まっていた。

水はいらない。苦味が舌の根にへばりつく。

モニターの青白い光だけが、深海の底から見上げる太陽のように薄汚れた壁を照らしていた。

意識が泥のように重くなる。瞼の裏で、幼い娘の笑顔がノイズの中に消えた。

世界は、静寂に包まれるはずだった。

第二章 地球の裏側の熱熱

静寂を破ったのは、天使のラッパではない。狂ったような電子音の連打だった。

健二はむせ返りながら目覚めた。胃の中のものが逆流し、食道が焼ける。死ねなかった。

絶望する間もなく、枕元のスマートフォンが異常な熱を帯びて振動し続けていることに気づく。

通知の嵐。画面を覆い尽くす言語は、日本語ではなかった。

スペイン語、ポルトガル語、英語。

『Dios mío(なんてことだ)』

『俺たちのスラムに必要なのはこれだ』

『God Hand(神の手)』

痙攣する指で翻訳アプリを起動する。再生回数は一夜にして数百万。コメント欄は地球の裏側――南米や紛争地域の熱狂で埋め尽くされていた。

彼らが注目したのは、愛らしさではない。「廃材で動力を生み出す技術」「電気のない場所での揚水機構」「極限状態のサバイバル・ハック」。

日本で「貧乏くさい工作」と蔑まれたそれが、物資の乏しい地では「生存のための福音」として崇められていた。

「ゴッド……ハンド……?」

乾いた唇がその言葉をなぞる。背筋に電流が走った。

社会の粗大ゴミとして廃棄されるはずだった自分が、世界の一角では神として求められている。

健二は、まだ痺れの残る手を見つめた。油と傷にまみれたその手が、朝陽の中で黄金色に輝いているように見えた。

第三章 血塗られた聖戦

ブームは津波のように逆流した。

「世界が絶賛するクールジャパンの隠し玉」「SNS時代の現代の名工」。ワイドショーのスタジオは、健二をそう紹介した。

ドーランで塗り固められた顔。司会者が軽薄な笑顔を向ける。

「廃材が宝物に変わる。まさに魔法ですねえ!」

健二は曖昧に頷く。照明が眩しすぎて、カメラの向こうにいるはずの娘の顔も想像できない。

ただ、ポケットの中のスマートフォンが、冷たい鉄の塊のように重かった。

収録直前に届いたダイレクトメッセージ。送信元は南米の小国。

添付動画を開いた瞬間、心臓が早鐘を打った。

画面には泥にまみれた少年。その手には、健二が考案した「空き缶とバネの反発機構」を応用した装置。だが、その先端に取り付けられていたのは、鋭利に研ぎ澄まされた鉄釘の束だった。

『マエストロ、ありがとう』

少年は白い歯を見せて笑う。

『あなたの技術で、敵の足止めトラップを作った。昨日はこれで兵士を一人、動けなくしたよ。僕たちは戦える』

映像が途切れる。スタジオでは、タレントたちが「かわいい~」と手を叩いている。

健二の胃袋の中で、鉛が溶け出した。

戦える? 違う。俺が作りたかったのは、子供が笑うための……。

しかし、画面の中の少年は笑っていた。敵を傷つけ、生き延びたことを。

自分の技術は、国境を越えた先で、誰かの血を流すための牙となっていた。

耳鳴りが世界を支配した。彼は膝の上で、爪が皮膚に食い込むほど拳を握りしめた。

第四章 虚飾の王冠

「単刀直入に言いましょう。三千万です」

都心の高層ビル、最上階の会議室。広告代理店の男は、クリスタルガラスのように透明で、冷たい声で言った。

テーブルには分厚い契約書と企画書。健二の無骨な廃材工作が、パステルカラーのプラスチックで覆われ、丸みを帯びたキャラクター商品として描かれている。

『KENJIのワクワク・エコ・キット』。

「ただし、条件があります。動画の『サバイバル』要素は消してください。危険ですから。あくまで、安全で、可愛らしく、教育に良い。そういうブランディングで行きます」

それは、健二の工作から「魂」を抜き取り、抜け殻を売るということだ。

機能美も、工夫も、廃材への敬意もない。ただのプラスチックのゴミ。

「……娘さんの学費、工面にお困りだそうですね」

男の言葉が、喉元にナイフのように突きつけられる。

美咲は来年、受験だ。この金があれば、彼女は苦労せず大学に行ける。関係も修復できるかもしれない。「役に立たないものは愛されない」という呪縛から解放される。

ペンを取ろうとした手が止まる。

脳裏をよぎるのは、あの南米の少年の、泥だらけの笑顔だ。そして、かつて工場で師匠に言われた言葉。

『道具は嘘をつかねえ。お前の心根が、そのまま形になるんだ』

このプラスチックの塊は、嘘だ。

これを世に出せば、俺は一生、自分自身を、そして世界の向こう側で俺を信じた子供たちを騙し続けることになる。

愛する娘のためなら、魂を売れるか。

いや、魂を失った父親を、娘は愛してくれるのか。

第五章 静寂の帰還

生放送の特番。

「現代のダ・ヴィンチ」と紹介され、健二の前に『ワクワク・エコ・キット』の試作品が運ばれてくる。

ピンク色の、滑らかなプラスチック。

カメラの赤いランプが点灯する。

「さあ、先生。これが世界を魅了した発明ですね!」

健二はゆっくりと立ち上がった。スポットライトが白髪交じりの頭を照らす。

スタジオの隅で見学している美咲の姿が見えた。無表情に、ただ父親を見つめている。

健二は、ピンク色のキットを手に取った。

そして、無言で床に叩きつけた。

乾いた破砕音がスタジオの空気を切り裂く。

悲鳴。スタッフの怒号。

だが、健二は止まらない。懐から取り出したのは、愛用のニッパーと、ボロボロのペットボトル、そしてスタジオのゴミ箱から拾った活性炭の袋。

彼は座り込み、作り始めた。

言葉はいらない。指先が踊る。プラスチックを切り裂き、熱したカッターで溶着し、炭を詰める。

殺気立つスタジオの中で、そこだけ時間が止まったような静謐。

彼が作っているのは、玩具でも、武器でもない。

現地の子供たちが、本当に必要としていたもの。

泥水を、命の水に変えるための濾過装置だ。

カメラマンが指示を無視してズームインする。健二の額から汗が滴り落ちる。

「見ろ」とは言わない。ただ、背中が語っていた。

これが俺だ。可愛くもない。金にもならない。だが、これは確かに誰かを生かす。

数分後、装置が組み上がる。

健二は、演出用の泥水をタンクに注ぎ込んだ。

スタジオ中が息を呑む。

ポタリ。

ポタリ。

下の受け皿に落ちてきたのは、照明を反射してダイヤモンドのように輝く、透明な雫だった。

健二は顔を上げた。カメラの向こうの子供たちへ。そして、スタジオの隅にいる娘へ。

震える手で、その水を掬い、一口飲む。

「……うまい」

その一言が、マイクを通して全国に流れた。

美咲の瞳から、涙が溢れ出したのを、健二は見た。

季節が巡った。

ブームは去り、契約破棄の違約金で生活は以前より困窮した。

六畳一間のアパートは相変わらず狭く、ハンダの匂いが充満している。

だが、部屋の風景は変わっていた。

「親父、ここの配線、もっと短くできる」

作業台の向かいに、美咲が座っている。彼女の手には、健二のお下がりのニッパー。

「……ああ、そうだな。やってみろ」

言葉は少ない。だが、二人の間には、ハンダの煙と共に確かな温もりが漂っていた。

机の上には、世界中から届く手紙の山。

『村の井戸水が飲めるようになった』『妹の病気が治った』。

礼状の中に紙幣は一枚もない。

だが、健二と美咲は、今日も黙々と手を動かす。

窓の外では冬の風が吹いているが、工房の中だけは、春の陽だまりのように暖かかった。

言葉にならない想いが、形になって積み上げられていく。

世界を救うためではない。

ただ、今日を生きる誰かと、そして互いの魂の形を確かめ合うために。