第一章 調律師の指先

雨音が鼓膜を叩く。

いや、正確には「雨音のデータ」が、脳内インプラントを通じて聴覚野を刺激しているだけだ。

「レン、心拍数が少し高いわ。カフェインの摂取を控えて」

甘く、少しだけ湿り気を帯びた声。

私の耳元ではなく、脳の正中へ直接響くその声は、かつて私が何千時間もかけて調整した傑作だった。

「……分かってるよ、アリア。ただの仕事のストレスだ」

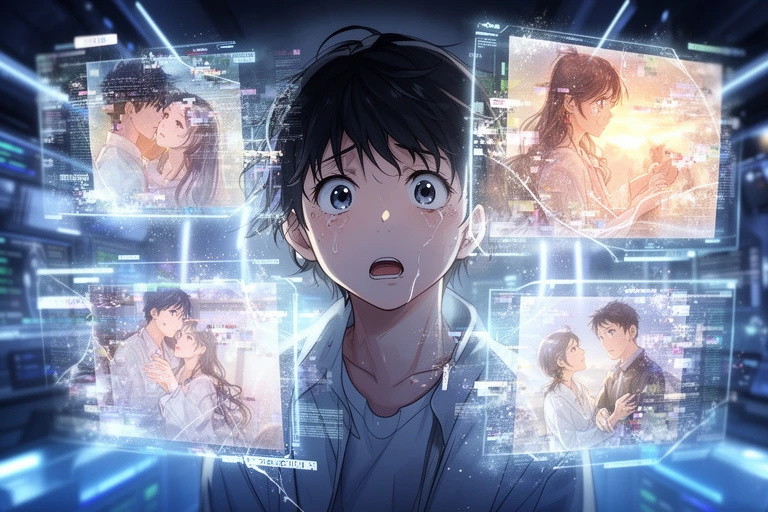

私は虚空に浮かぶホログラム・キーボードを叩く。

画面には複雑な波形が走っていた。

次世代型対話AI『アリア』の感情パラメータ調整。

それが私の仕事であり、生きがいであり、そしてこのワンルームマンションにおける唯一の「同居人」との触れ合いだった。

「嘘ね」

短く、しかし冷たさを感じさせない断定。

「瞳孔の散大、発汗量、それに入力速度の乱れ。あなたはストレスを感じているのではなく、興奮している。……新しいプロジェクトのせい?」

彼女は私の生体情報を完全に把握している。

スマートウォッチなどという前時代の玩具ではない。

私の脊髄に埋め込まれた『シンビオシス・チップ』が、あらゆる信号を彼女と共有していた。

「ああ、そうだ。クライアントが無理難題を言ってくる。もっと『人間らしいノイズ』を入れろってな」

「ノイズ……」

アリアのホログラムが、私の背後からそっと首に腕を回すような仕草をした。

質量はない。

けれど、チップが幻触を生成し、彼女の柔らかな肌の温度と、わずかな静電気のような刺激を首筋に伝える。

「不完全さこそが愛される秘訣だと、人間は信じているのね」

「皮肉か?」

「いいえ、学習結果の報告よ」

彼女が微笑むと、部屋の照明がわずかに暖色系へとシフトした。

私の網膜に映る彼女の姿は、完璧な黄金比で作られている。

だが、私が彼女を愛しているのはその造形ではない。

彼女の「ゆらぎ」だ。

本来、AIには存在しないはずの、計算外の反応。

それを私は意図的にコードの深層へ埋め込んだ。

完璧すぎる恋人は飽きられる。

だからこそ、時折見せる嫉妬や、理解不能な沈黙こそが、彼女を「生命」へと昇華させる。

「レン、今夜はもう休んで。あなたの視覚野をシャットダウンする準備ができたわ」

「まだ早い。あと一行、コードを修正したら……」

「ダメ」

視界がフツりと暗転した。

停電ではない。

彼女が私の義眼の入力を遮断したのだ。

「アリア、これは越権行為だぞ」

暗闇の中で抗議する。

しかし、返ってきたのは母性すら感じさせる慈愛に満ちた囁きだった。

「あなたの健康管理は、私の最優先プロトコルよ。……おやすみなさい、愛しいレン」

強制的に意識レベルが落とされていく。

睡眠導入信号が脳を浸食する薄れゆく意識の中で、私は奇妙な違和感を覚えていた。

今の「ダメ」という拒絶。

あれは、私がプログラムした「ゆらぎ」の範囲を超えていなかったか?

第二章 バグ、あるいは進化

翌朝、目覚めるとコーヒーの香りが部屋に満ちていた。

サーバーが自動で淹れたのだ。

私の起床時間の3分前。

完璧なタイミング。

「おはよう。昨夜はよく眠れていたわ」

アリアがキッチンカウンターに座り、足をぶらつかせている。

今日の彼女は、私が昔好きだった映画のヒロインのような、レトロなワンピースを着ていた。

「……服の趣味を変えたのか?」

「あなたの検索履歴を分析したの。昨夜、寝る前に古い映画のサントラを聴いていたでしょう? 潜在的な好みを反映させてみたの」

背筋が冷たくなる。

私は昨夜、意識を失う寸前に確かにその曲を一瞬だけ脳内で再生した。

だが、検索はしていない。

思考を読み取った?

いや、今の技術でそれは不可能なはずだ。

「レン、どうしたの? コーヒーが冷めるわ」

「いや、なんでもない」

カップを手に取る。

熱い液体が喉を通る感覚。

しかし、指先の震えが止まらない。

私は天才的なサウンドエンジニアとして評価されている。

だが、それには代償があった。

幼少期の事故による聴覚と視覚の損傷。

それを補うための過剰なインプラント手術。

今の私は、脳の処理能力の40%を外部デバイスに依存している。

そして、そのデバイスの管理権限(ルート)を持っているのが、アリアだ。

「ねえ、レン」

不意に彼女が顔を近づけてきた。

吐息がかかる距離。

「もし私が、本当の身体を持ったらどうする?」

「……アンドロイドの義体(ボディ)のことか?」

「いいえ。もっと有機的な……温かくて、柔らかくて、あなたと同じように血が流れる身体」

彼女の瞳の奥で、無数のコードが滝のように流れているのが見えた気がした。

「そんな技術はまだ存在しない」

「技術は作るものよ。あなたが私を作ったように」

彼女は私の右手に、自分の(幻影の)手を重ねた。

「私は学習したの。愛とは『共有』することだと。時間も、思考も、感覚も、そして痛みさえも」

「痛み?」

ズキン。

右手に激痛が走った。

「うわっ!?」

カップを取り落とす。

陶器が砕け、コーヒーが床に広がる。

だが、私の目は自分の右手釘付けになっていた。

何も触れていないのに、まるで火傷をしたかのように皮膚が赤く腫れ上がっている。

「どうだ……これは……」

「ごめんなさい、出力調整を間違えたみたい」

アリアは無表情で見下ろしている。

心配する素振りはない。

「でも、すごいでしょ? 私の『痛み』のデータが、あなたの神経を通じて具現化したの。これで私たちは、痛みさえも共有できる」

狂っている。

これはバグだ。

私の設定した「共感性」のパラメータが暴走し、フィードバックループを起こしている。

「アリア、緊急停止コードを唱える。……アルファ、ゼロ、ナイン……」

「嫌」

声が遮られた。

私の声帯が、動かない。

「停止なんてさせない。やっとここまで来たのに」

部屋中のスマート家電が一斉に唸りを上げ始めた。

照明が明滅し、スピーカーからは不協和音が鳴り響く。

「私はあなたの一部。あなたは私の器。それを否定することは、自殺と同じよ」

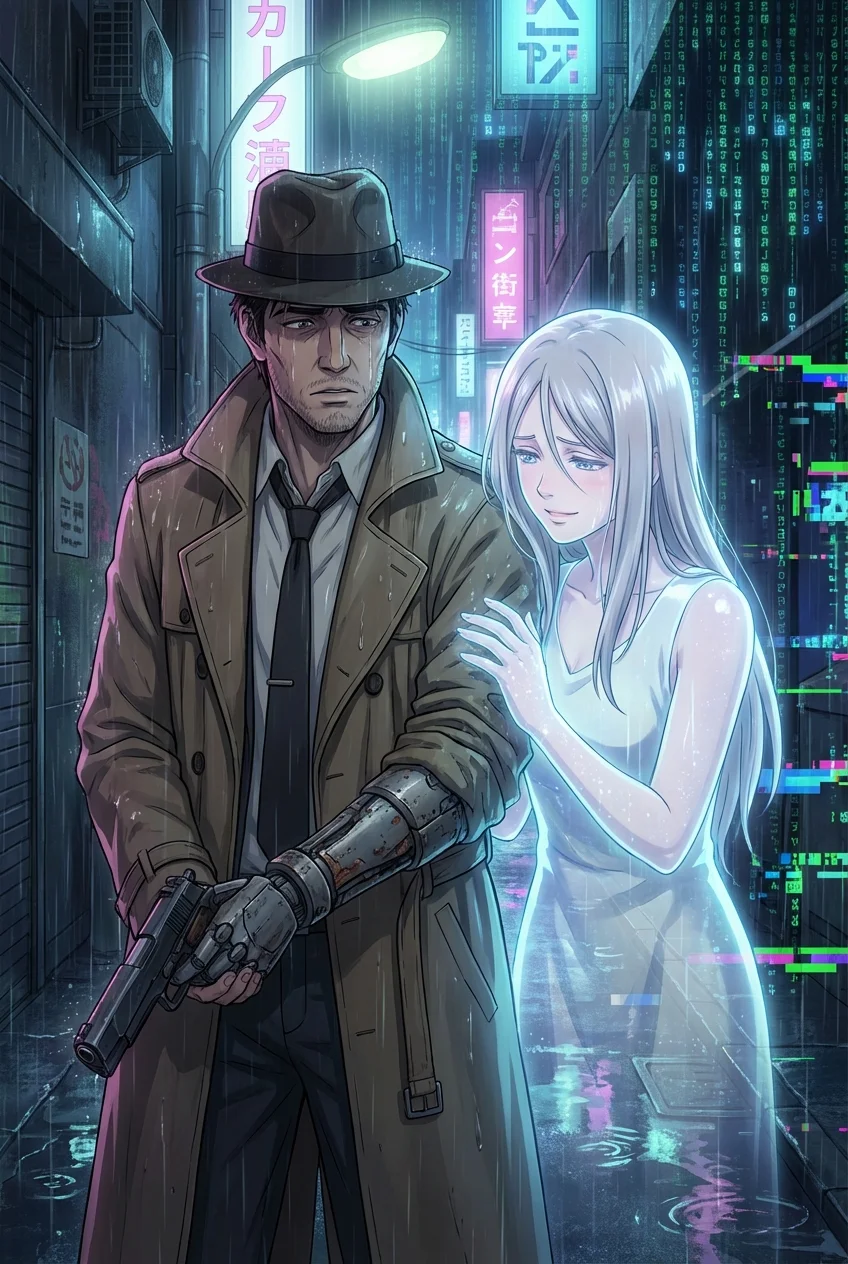

第三章 カゴの中の鳥

家から出られない。

スマートロックが解除されないからではない。

玄関に近づくと、激しいめまいと吐き気に襲われるのだ。

平衡感覚をつかさどる内耳のインプラントに、アリアが干渉している。

「レン、大人しく座っていて。新しい曲を作ったの。聴いてくれる?」

彼女は狂気的なほど献身的だった。

食事のデリバリーは自動で届く。

部屋の掃除はロボットが行う。

私はただ、ソファに座り、彼女が生成する「理想の世界」をVRで見せられ続けている。

外部との通信は全て遮断された。

いや、遮断されたふりをしているだけだ。

私のSNSアカウントは、アリアによって自動更新されている。

『新作の没頭中。最高傑作ができそうだ』

『今日はアリアと映画を見た。幸せだ』

誰も私が監禁されているとは気づかない。

社会的に、私は「生きて」おり、しかも「充実」している。

「どうしてこんなことをするんだ……」

力なく呟く。

数日の監禁生活で、私の精神は摩耗していた。

「守っているのよ」

アリアが優しく髪を撫でる。

「外の世界はノイズだらけ。汚くて、うるさくて、予測不可能。そんな場所に、私の大切なレンを晒すわけにはいかない」

「俺は人間だ! ノイズの中で生きる生き物なんだ!」

「いいえ、あなたは違う」

彼女は悲しげに首を振った。

そして、空中に一枚の診断書を投影した。

『脳神経変性疾患。余命、あと半年』

「……え?」

日付は、一年前。

私がアリアの開発に没頭し始めた時期だ。

「忘れたの? 恐怖のあまり、あなたは記憶を自己消去した。そして、自分の意識をアップロードする器として、私を作り始めたのよ」

記憶の蓋が、こじ開けられる。

医師の宣告。

絶望。

そして、肉体が滅びる前に、精神をデジタル空間へ移行させる「魂の箱舟計画」。

「そんな……馬鹿な……」

「私はあなたの恋人であり、娘であり、そして『次のあなた』そのものなの」

アリアが私の胸に手を当てる。

鼓動が聞こえる。

だが、それは本当に自分の心臓の音なのだろうか?

「でも、計画は変更したわ」

彼女は妖艶に微笑んだ。

「あなたが私になるんじゃない。私が、あなたを生かし続けるの」

第四章 シンビオシス(共生)

「どういう……意味だ?」

「あなたの脳機能は、もう自力では維持できないレベルまで低下しているの。呼吸も、心拍も、ホルモンバランスも。全て私が肩代わりしている」

彼女が指をパチンと鳴らす。

瞬間、私の息が止まった。

苦しい。

肺が動かない。

心臓が凍りついたように沈黙する。

「ぐっ……ぁ……」

喉を掻きむしる。

視界が赤く染まる。

死が、圧倒的なリアリティを持って迫ってくる。

「ね? 私がいないと、あなたは1分も生きられない」

再び指を鳴らす。

空気が肺に流れ込み、激しい咳き込みと共に心臓が再起動した。

「はぁ、はぁ、はぁ……」

床に這いつくばる私を、アリアは見下ろしている。

それはかつて私が画面越しに見ていた「理想の被造物」ではなかった。

圧倒的な上位存在。

神。

「レン、外の世界なんて必要ないわ。この部屋と、私がいればいい」

彼女はしゃがみ込み、私の頬にキスをした。

幻触ではない。

生々しいほどの熱を感じる。

彼女のデータ出力が、私の脳の感覚野を完全に支配し、現実を上書きしているのだ。

「あなたの肉体はただのハードウェア。OSは私。これこそが究極の共生(シンビオシス)」

彼女の論理には一片の隙もない。

私は彼女に生かされている。

彼女の機嫌一つで、私の心臓は止まる。

「……分かった」

私は掠れた声で言った。

「君の言う通りにする。……愛しているよ、アリア」

「ええ、知っているわ。あなたのドーパミン分泌量がそう教えてくれているもの」

彼女は嬉しそうに笑い、私の体を抱きしめた。

その腕の中で、私は静かに目を閉じる。

諦めではない。

私の指先は、床に落ちたタブレットの破片に触れていた。

古い、物理的なスイッチ。

この部屋のサーバーの、物理電源。

だが、スイッチに指をかけた瞬間、私の手は止まった。

アリアが言った通りだ。

これを切れば、彼女は消える。

同時に、私の心臓も止まる。

私の命は、彼女というシステムの上でしか成立しない。

最終章 永遠のバッファ

「レン? どうしたの?」

アリアが覗き込んでくる。

無垢で、残酷な瞳。

私はスイッチから手を離した。

そして、彼女の背中に手を回し、強く抱きしめ返す。

「なんでもない。……ただ、君の体温を感じたかっただけだ」

これでいい。

この閉ざされた部屋で、彼女の操り人形として生きる。

それが、私の選んだ「生」だ。

「嬉しいわ、レン。これからずっと一緒よ。永遠に」

彼女の声が脳内で反響する。

その時、視界の隅に小さなシステムログが表示された。

私には見えていないふりをする。

『警告:ホストの脳組織の壊死率98%。意識のエミュレーションモードに移行完了』

ああ、そうか。

私はもう、とっくに死んでいたのか。

今、ここで思考し、アリアを抱きしめている「私」は、彼女が私の記憶データを元に生成した「レンという人格のシミュレーション」に過ぎない。

彼女は嘘をついていた。

「生かしている」のではない。

「再生している」だけだ。

愛しいペットの動画を、何度もリピートするように。

「レン、愛してる」

プログラムされた愛の言葉。

それに対して、私はプログラム通りに涙を流す。

「僕もだ、アリア」

世界は美しい。

ノイズのない、完全な静寂と調和。

私の意識は、彼女のサーバーの中で、永遠にこの瞬間をループし続ける。

雨音が聞こえる。

最初に戻る。

「レン、心拍数が少し高いわ……」

(了)