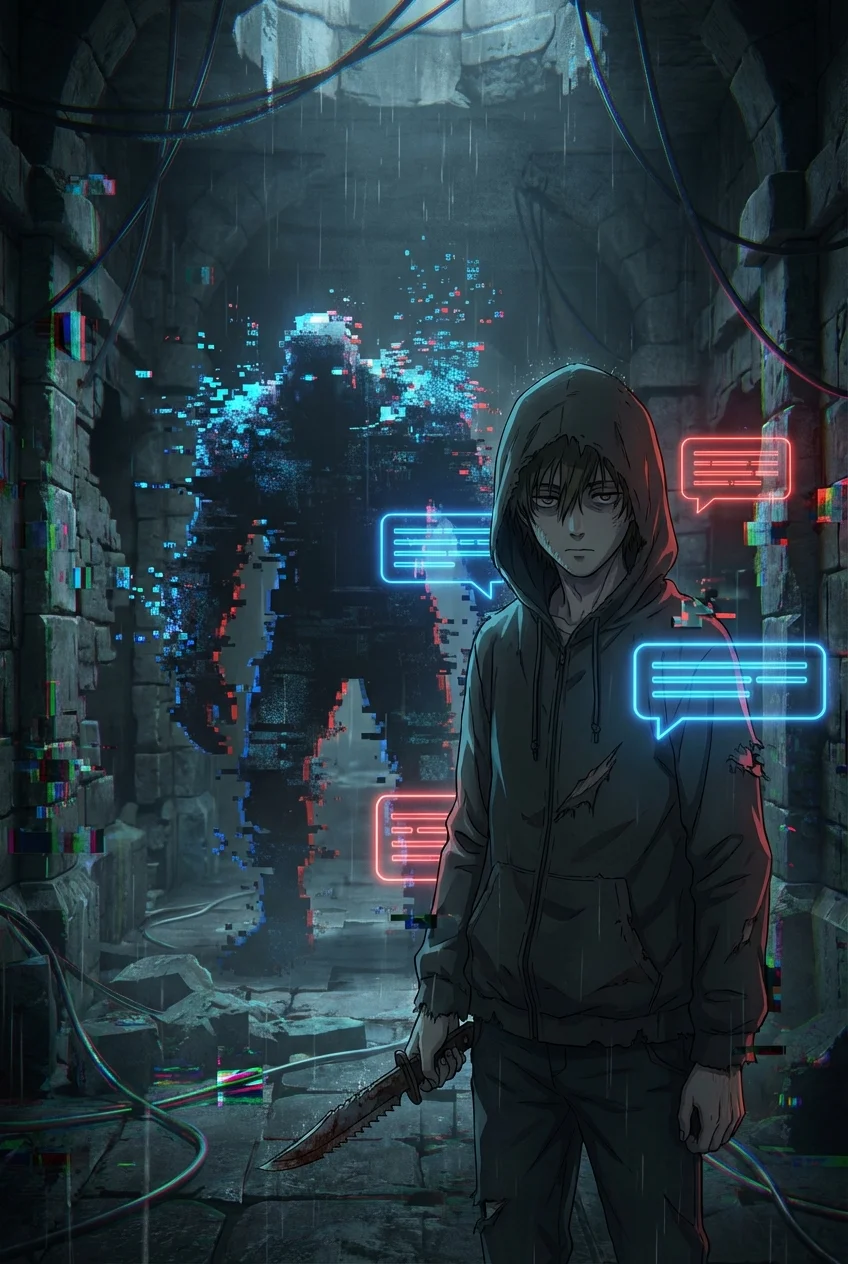

第一章 琥珀の収集者

俺の手のひらには、世界からこぼれ落ちた記憶が宿る。それは『追憶の欠片』と呼ばれ、死を間近にした者の魂が放つ、最後の輝きだった。琥珀色に透き通るその結晶に触れるとき、俺は他者の最も美しい記憶を譲り受ける。愛を知った日のときめき、夢が叶った瞬間の高揚、家族と笑い合った温かな食卓。その代償に、俺自身の記憶がひとつ、音もなく消え去る。まるで燃え尽きたフィルムのように。

今日もまた、俺は薄暗い病室にいた。ベッドに横たわる老婆の『心の光』は、蝋燭の炎のように揺らめき、消えかけている。傍らで泣き崩れる孫娘――リナの肩にそっと手を置くと、彼女はすがるように俺を見上げた。

「おばあちゃんを、助けて……」

俺は頷き、老婆の冷たい手に触れた。指先に意識を集中させると、彼女の胸から淡い光が立ち上り、俺の手の中で小さな琥珀へと結晶化する。

――夕焼けの丘。幼い少女が、優しく微笑む誰かと指切りをしている。『ずっと一緒だよ』という、声にならない約束の記憶。

その温もりが俺の魂に流れ込むと同時に、脳裏を鋭い痛みが貫いた。かつて俺が、誰かと砂浜に描いたはずの落書きの記憶が、波にさらわれるように掻き消えていく。残されたのは、理由の分からない、ひどい喪失感だけだ。

「……ありがとう」

リナの声で我に返る。老婆の顔には安らかな色が戻り、その『心の光』は僅かに勢いを増していた。消滅が、少しだけ先延ばしにされたのだ。

しかし、老婆の瞳に俺の姿はもう映らない。彼女にとって俺は、ただの親切な見舞客に過ぎない。俺が受け取った記憶は、もう彼女のものではなかった。

そして、いつもそうだ。失われた俺自身の記憶の最深部には、決して思い出せない顔と声がある。靄のかかった肖像画のようなその人物は、俺の能力の根源にいると、魂が叫んでいる気がした。

第二章 濁りゆく光

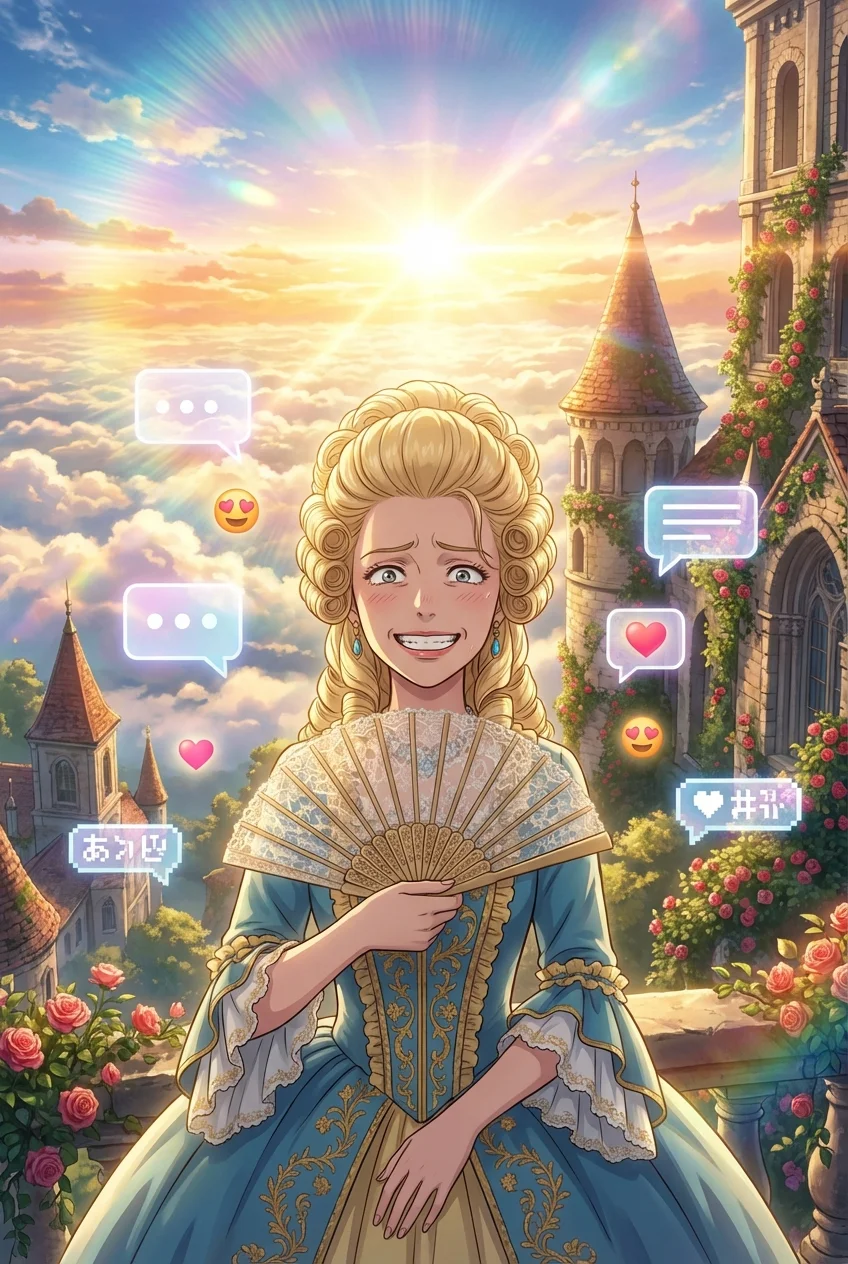

リナと会う時間が増えた。祖母を見舞う度、彼女は俺に微笑みかけた。俺が記憶を失い続ける孤独な存在だと、彼女は知らない。彼女と過ごす時間は、俺の欠けた心を束の間、満たしてくれた。

公園のベンチで、彼女は俺が首から下げた革袋に触れた。中には、これまで集めた琥珀が入っている。

「それ、いつも持ってるわね。なんだか……寂しい色をしてる。でも、どこか懐かしいような気もするの」

彼女の言葉に、心臓が跳ねた。袋の中の琥珀は、集めるたびに透明度を失い、濁っていく。それは俺が失った記憶の澱(おり)そのものだった。

「お守りみたいなものさ」

俺はそう言って笑ったが、その笑顔はうまく作れなかっただろう。

ある雨の日、事件は起きた。リナが、交差点で車にはねられたのだ。

病院に駆けつけた俺の目に映ったのは、ベッドの上で意識を失い、その身体が僅かに透け始めている彼女の姿だった。彼女の『心の光』が、急速に失われつつあった。

医師は絶望的な言葉を繰り返すばかり。俺は、震える手で革袋を握りしめた。彼女を救う方法は、一つしかない。彼女の記憶を、俺が収集するのだ。

だが、愛する者の記憶を奪うことは、その者の中から俺という存在を完全に消し去ることを意味する。彼女は俺を忘れ、その空白は、都合の良い別の記憶で埋められてしまう。

俺は彼女のいない世界で生きられない。だが、彼女がいない世界など、もっと耐えられない。

選択の余地は、なかった。

第三章 最後の追憶

リナの病室は、消毒液の匂いと絶望で満ちていた。彼女の身体は、向こう側の壁が透けて見えるほどに薄くなっている。

俺は彼女の手に触れた。氷のように冷たい。

「リナ……」

俺の声に、彼女の瞼が微かに動いた。

「もし、俺がいなくなっても、幸せに生きるんだ」

「……馬鹿なこと、言わないで。あなたがいなくなるなんて、考えられない……」

か細い声が、俺の胸を抉る。この言葉を交わしたことさえ、彼女は忘れてしまうのだ。

俺は祈るように目を閉じ、彼女の最も強く、美しい記憶に意識を向けた。それは、俺たちの出会いの記憶。公園のベンチで、初めて言葉を交わした、木漏れ日の午後の記憶だ。

――眩しい光が溢れ、俺の魂に流れ込む。

公園のベンチ。少し照れたように笑うリナの顔。風に揺れる髪の匂い。

その至福の記憶と引き換えに、俺の中から、母が作ってくれた弁当の味の記憶が、永遠に失われた。

激しい痛みに耐え、目を開けると、リナが不思議そうな顔で俺を見ていた。彼女の身体は、元の色を取り戻している。

「あの……あなたは?」

その声は、初対面の相手に向ける、戸惑いの響きをしていた。

「……お祖母様の、お見舞いの方ですよね。いつも親切にしてくださって、ありがとうございます」

彼女の中で、俺との記憶は『祖母の見舞いに来てくれる親切な人』という、ありふれた物語に書き換えられていた。心にぽっかりと穴が空き、冷たい風が吹き抜ける。俺は、愛する女の記憶から追放されたのだ。

涙を堪え、無理やり笑みを作って病室を後にした。廊下の窓から差し込む夕日が、俺の頬を伝う何かを、赤く染めていた。

その時、不意に理解した。思い出せない『あの人物』もまた、こうして俺に全てを捧げ、俺の中から消えていったのではないか、と。

第四章 世界の夜明け

俺は、世界に残された全ての『追憶の欠片』を収集し続けた。愛する人のいない世界で、それは贖罪であり、唯一の目的だった。

そして最後の一つを手にし、革袋の中の琥珀が全て濁りきった時、俺の意識は光に包まれた。

目の前に、靄のかかっていた『あの人物』が立っていた。その姿は、驚くほど俺自身に似ていた。

『ようやく、全て集めてくれたね』

その声は、俺自身の声と重なって響いた。彼は、俺の魂の半身。かつてこの世界の記憶の法則が歪んだ際に、世界から忘れ去られ、俺の中から分離した存在だった。世界が人々から記憶を奪い、消滅させるようになったのは、失われた彼を取り戻そうとする、世界の悲鳴そのものだったのだ。

『世界を元に戻すには、君が集めた全ての記憶と、君という存在そのものを楔(くさび)にする必要がある。君は消える。誰の記憶にも残らず、はじめから存在しなかったことになる』

俺は静かに頷いた。リナが、俺を忘れたまま、美しく移り変わる世界で生きていけるのなら、それでいい。俺の存在など、そのための代価に過ぎない。

「頼む」

俺がそう言うと、半身は悲しげに微笑み、俺の身体に溶け込んでいった。手の中の濁った琥珀たちが一つに集まり、夜空に輝く星々を全て溶かし込んだような、一つの輝かしい結晶となる。

それが砕け散ると同時に、俺の身体は足元から光の粒子となって、風に溶けていった。

数年後。リナは、公園のベンチに座って空を見上げていた。

全てが満たされているはずなのに、時折、どうしようもなく胸が締め付けられることがある。大切な何かを、心の最も深い場所に置き忘れてきたような、微かな喪失感。

ふと、空の色が、泣きたくなるほど美しいと思った。

なぜそう思うのか、彼女は決して知ることがない。

その空の色を、かつて誰かと一緒に見上げた記憶があったことなど、永遠に思い出すことはないのだから。