神様を辞めた君へ、最後のアンコールを

第一章 錆びついた雨音

喉の奥で、鉄の味がした。

視界が赤い。

パトカーの回転灯が、雨のアスファルトに滲んで広がっていく。

その赤色は、私の網膜に焼き付いて離れない。

黄色い規制線の向こう。

ブルーシートの隙間から、見慣れたシルバーのリングがのぞいていた。

あれは私が去年の誕生日に贈ったものだ。

事務所宛に送って、シュレッダーにかけられるとばかり思っていた安物。

でも、橘奏汰(たちばな そうた)は、それを着けてくれていた。

最期まで。

「あ……」

悲鳴を上げようとした喉が、痙攣して音を結ばない。

周囲のファンたちの絶叫が、水底で聞く泡の音のように遠かった。

ツアー初日の移動中、大型トラックとの衝突。

これから、やっとドームの景色を彼に見せてあげられるはずだったのに。

私の人生のすべて。

私の光。

私の、呼吸そのもの。

私はコートのポケットへ手を突っ込んだ。

指先が、和紙のようにけば立った紙切れに触れる。

『忘れられた歌詞ノートの切れ端』。

彼がまだ、地下のライブハウスで客なんて三人しかいなかった頃。

楽屋裏に落ちていたのを拾った、私の呪物。

そこに書かれた文字が、ぼんやりと青白く脈打つ。

——『夢は、この夜を越えていく』——

その文字が、ぐにゃりと歪んだ。

「戻って」

祈るのではない。

私は命令するように、その紙切れを握りつぶした。

爪が皮膚を突き破り、掌の熱い液体が紙に染み込む。

「お願い、奏汰くんを助けて。私の存在なんて、塵になって消えてもいい」

重力が消失する。

雨の冷たさも、鉄の匂いも、粘着質な絶叫も。

すべてが逆再生のビデオテープのように引き伸ばされ、私の意識は色彩のないチューブの中へと吸い込まれていった。

第二章 硝子細工の偶像

「——はい、カット!」

監督の声がスタジオの空気を裂く。

乾燥しきったスタジオ。

私はスタッフの後ろ、エキストラの列に紛れて息を殺していた。

「お疲れ様でしたー!」

セットの中央。

無数の照明を浴びて、橘奏汰が立っている。

五体満足で。

街頭ビジョンを見上げれば、彼のCMが流れない時間はない。

あの事故を回避した彼は、その後のドラマで主演を務め、主題歌は記録的なヒットとなった。

渋谷のスクランブル交差点は、彼の笑顔で埋め尽くされている。

「あの、橘さん……」

収録の合間、私は乾いた唇を舐めて彼に近づいた。

以前の世界線では、出待ちで顔を覚えてもらって、あだ名で呼んでくれるくらいの距離感だった。

今回も、一ミリくらいは。

「……ん?」

奏汰くんが振り返る。

ファンデーションで毛穴の一つまで塗り込められた、陶器のような肌。

モニター越しに見るよりも、温度のない瞳。

「あ、お水? どうも」

彼は私からペットボトルをひったくると、視線も合わせずにマネージャーの方へ歩き出した。

まるで、自動販売機のボタンを押して商品を取り出すような手つきだった。

「え……」

私のこと、覚えてない?

最前列で、あんなに何度も目が合ったのに。

毎週送ったファンレターの山は?

胃の腑が冷たく固まる。

ポケットの中の『歌詞ノートの切れ端』が、火傷しそうなほど熱を帯びた。

こっそりと取り出し、中を見る。

——『誰の声も、もう聞こえない』——

文字が変わっている。

以前は、あんなに希望に満ちた走り書きだったのに。

「ねえ、今の見た?」

隣のエキストラの女の子が囁いた。

「橘くんのあの笑顔、なんかCGみたいじゃない?」

「わかる。瞬き、してなくない? 完璧すぎて人間味がゼロっていうか」

私は奏汰くんの背中を見つめた。

彼は大勢のスタッフに囲まれ、恭しく頭を下げられていたけれど、そこだけ空気が真空パックされているように見えた。

彼の成功と引き換えに、私が支払った対価。

それは、私という存在の消滅だけじゃなかった。

彼の中から、「人間らしい体温」まで奪ってしまったとしたら。

その時だった。

スタジオの天井付近、吊り下げられた巨大な照明機材が、悲鳴のような金属音を上げた。

第三章 午前三時の断末魔

「危ない!!」

私の声は届かなかった。

落下した照明の下敷きになったのは、奏汰くん……ではなく、彼を突き飛ばして庇ったマネージャーだった。

騒然とするスタジオ。

怒号と、救急車のサイレン。

その喧騒の中心で、奏汰くんはただ、あやつり糸が切れた人形のように立ち尽くしていた。

恐怖でも、悲しみでもない。

どこか、「これでやっと終わる」とでも言いたげな、虚無の瞳で。

それからの数ヶ月は、泥沼だった。

マネージャーの重傷をきっかけに、歯車は狂い出した。

深夜二時、三時。

私のスマホが通知で震える。

彼のアカウントから投稿される、意味不明な文字列。

すぐに削除されるその投稿は、助けを求めるモールス信号のようだった。

週刊誌にすっぱ抜かれた彼の自宅写真。

荒れ果てた部屋。

散乱する台本。

そして、床に転がる大量の睡眠導入剤の空き瓶。

「……どうして」

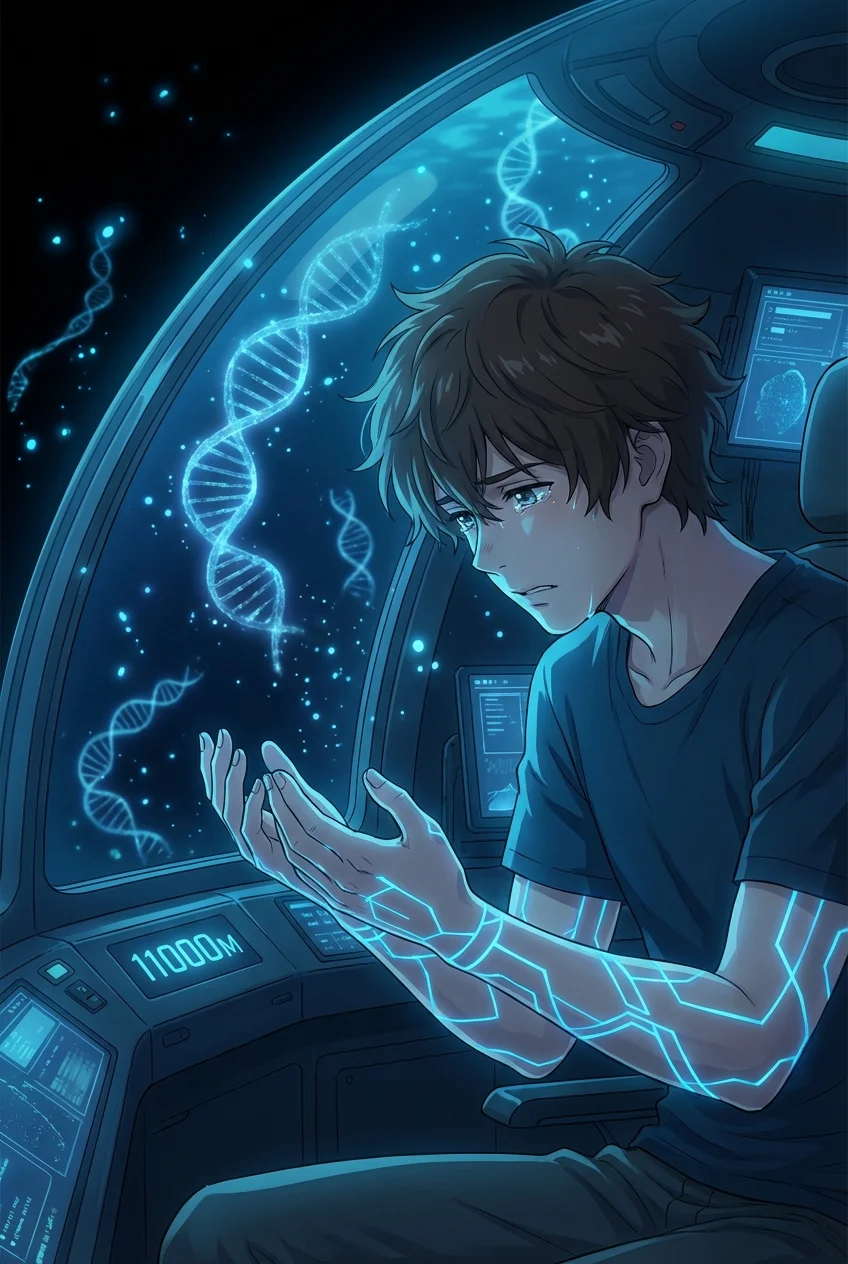

私は薄暗いワンルームで、スマホの画面を凝視していた。

『人気俳優・橘奏汰、緊急搬送』

何度繰り返しても、同じだ。

事故、病気、スキャンダル、自壊。

私が彼を救い、彼が成功すればするほど、死神は形を変えて彼を迎えに行く。

まるで、世界そのものが「橘奏汰の成功」を拒絶しているかのように。

あるいは——彼自身が、その成功を望んでいないかのように。

「っ……うう……」

私はフローリングにうずくまった。

ポケットから『歌詞ノートの切れ端』を取り出す。

もうボロボロで、繊維がほどけかけている。

でも、そこには新しいインクで、血を吐くようにこう書かれていた。

——『僕はただ、静かな朝が欲しかった』——

心臓を素手で握り潰されたような痛みが走る。

私は、何を見ていたんだろう。

彼がドームに立つこと。

彼が主演を取ること。

彼が世界一のスターになること。

それは、「誰の」願いだった?

彼はずっと、無理をして笑っていたんじゃないか。

家族の借金、事務所の期待、そして私のようなファンの、重すぎる愛に応えるために。

「私が……殺したんだ」

彼を追い詰め、孤独な頂点へと押し上げ、逃げ場をなくしていたのは、紛れもなく私だった。

タイムリープという呪いで、彼から「失敗して、立ち止まる自由」さえも奪い続けてきた。

切れ端が、発火寸前の熱を持つ。

これが最後だ。本能が告げていた。

もう、私の存在は限界に近い。

次に戻れば、私は彼にとって「通りすがりの誰か」ですらなくなる。

完全に、無関係な他人になる。

「……いいよ」

私は袖口で涙を乱暴に拭った。

もう、推しの笑顔は見られないかもしれない。

でも、彼が生きていてくれるなら。

本当の意味で、笑ってくれるなら。

「戻ろう。一番、最初へ」

第四章 イーストの香る指先

湿ったカビの匂い。

タバコの煙と、安っぽい芳香剤が混ざった地下の空気。

目を開けると、そこは七年前のライブハウスだった。

まだ彼がデビューする前。

観客は私を含めて数人。

ステージの上では、まだ少年の面影を残す奏汰くんが、チューニングに手間取っている。

ふと、彼の手元が見えた。

ギターを抑える指先。

そこには、弦でできたタコだけでなく、小さな火傷の痕がいくつもあった。

服からは、微かに甘い小麦粉の匂いが漂っている気がした。

ライブが終わる。

私はいつものように出待ちをする……はずだった足を、コンクリートに縫い付けた。

楽屋口の裏。

彼はギターケースを抱えて出てきた。

誰かと電話をしている。

「……うん、わかってるよ父さん。明日には帰って手伝うから。……うん、やっぱり俺、パン生地こねてる方が性に合ってるかもな」

彼は苦笑し、電話を切った。

そしてポケットからハンカチを出そうとして、何かを落とす。

あの『歌詞ノートの切れ端』だ。

最初の歴史で、私はあれを拾った。

そして彼に声をかけた。

「これ、すごくいい歌詞ですね! 私、絶対応援しますから!」

その無責任な一言が、彼を実家のパン屋から引き剥がし、アイドルという修羅の道へ繋ぎ止めたのだ。

彼が、落とし物に気づかずに歩いていく。

その背中は、少し寂しそうで、でもどこか憑き物が落ちたように軽やかだった。

私の足元に、白い紙切れが落ちている。

拾って、追いかければ、また彼との日々が始まる。

たとえ彼が私を忘れても、私は彼を推せる。

ドームの景色を、もう一度夢見ることができる。

「…………」

私は屈み込み、その紙切れに手を伸ばした。

——『夢は、叶わなくても美しい』——

紙切れには、そう書かれていた。

それが、彼が本当に歌いたかった歌の結末。

私は震える指で、その紙切れを拾い上げ……そして、ゆっくりと千切った。

細かく、細かく。

二度と繋ぎ合わせられないように。

花びらのように、路地裏の風に撒いた。

「さようなら」

私は彼を追いかけなかった。

背中を向けて、反対方向へと歩き出した。

涙で視界が歪む。

私の「推し活」が、私の青春が、ここで終わる。

でも、背中の向こうから聞こえる街の喧騒は、これまで聞いたどんな音楽よりも優しく、私の鼓膜を震わせていた。

終章 名もなき幸福

あれから、五年の月日が流れた。

世界から「橘奏汰」というスターは消えた。

ネットで検索しても、同姓同名の一般人が数件ヒットするだけ。

私の部屋を埋め尽くしていたグッズも、CDも、思い出とともに霧散した。

私は今、小さな文具メーカーで事務をしている。

週末はアイドルのライブではなく、友人とカフェに行ったり、資格の勉強をしたり。

退屈だけど、穏やかな日々。

「生きがい」を失ったあとに空いた大きな穴は、いつしか「自分の人生を生きる」という静かな土で埋められていた。

ある秋の午後。

私は出張先の地方都市で、一軒の古びたパン屋に入った。

ドアを開けた瞬間、焼き立てのパンの香ばしい匂いが全身を包み込む。

「いらっしゃいませ。焼き立てのクロワッサン、いかがですか?」

奥から出てきた店員の声に、私はトレイを取り落としそうになった。

エプロン姿の青年。

髪は短く切り揃えられ、頬には少し白い粉がついている。

スポットライトの代わりに、窓から射し込む西日を浴びて。

奏汰くんだった。

でも、私の知っている彼とは違う。

目の下のクマはない。

作り物の笑顔でもない。

目尻に笑い皺を寄せて、心からの「いらっしゃいませ」を言っている。

足元には、三歳くらいの男の子がまとわりついていた。

「パパ、ぼくもやりたい!」

「こらこら、お店番中だぞ」

パパ。

そうか。彼は、幸せになったんだ。

数万人の喝采も浴びず、誰の身勝手な期待も背負わず。

ただ、愛する家族と、イーストの香りに包まれて。

私の選択は、間違っていなかった。

胸の奥で、氷が溶けるように熱いものが込み上げる。

「……お客様?」

彼が不思議そうに私の顔を覗き込んだ。

もちろん、彼の中に私の記憶はない。

私は、ただの客。

もしかしたら、一生交わることのなかった他人。

「あ、すみません。すごく……いい匂いだったから」

私は精一杯の笑顔を作った。

ファンとしての笑顔じゃなく、天野悠理としての笑顔で。

「クロワッサン、一つください」

「はい、ありがとうございます!」

彼がトングでパンを掴む。

その手は、マイクを握る手よりも、ずっと力強く、分厚く、温かそうに見えた。

「二百五十円になります」

「はい」

「……あの」

小銭を受け取りながら、彼がふと手を止めた。

私の顔を、じっと見つめる。

「どこかで、お会いしましたっけ?」

心臓が跳ねた。

「改変コスト」は絶対のはずだ。

記憶なんて残っているはずがない。

「いえ……はじめて、です」

私は首を横に振った。

彼は少し照れくさそうに頭をかいた。

「そうですよね。すみません、なんか……すごく懐かしい感じがして」

彼は、レジカウンターに置かれた小さなラジオを指差した。

そこからは、どこかのバンドの流行歌が流れている。

「この曲、好きなんです。昔、ちょっとだけ音楽をやってたことがあって」

「へえ、そうなんですか」

「ええ。まあ、才能なくてすぐ諦めましたけど」

彼は屈託なく笑った。

「でも、今はこれでよかったなって思ってます。パンを焼くの、好きなんで」

「……素敵ですね」

商品を受け取る時、指先が触れた。

もう、タイムリープは起きない。

ただの、店員と客の指先。

ざらりとした粉の感触だけが残った。

「また来てくださいね」

「はい、また」

店を出ると、秋の風が心地よく頬を撫でた。

私はクロワッサンを一口かじる。

サクッという音と共に、濃厚なバターの香りと、確かな甘みが口いっぱいに広がった。

それは、生きる味がした。

涙はもう出なかった。

私はスマホを取り出し、新しいスケジュール帳を開く。

来週の予定はまだ白紙だ。

「さて、どこに行こうかな」

私は歩き出した。

推しのいない、でも、どこまでも続く私自身の未来へ向かって。