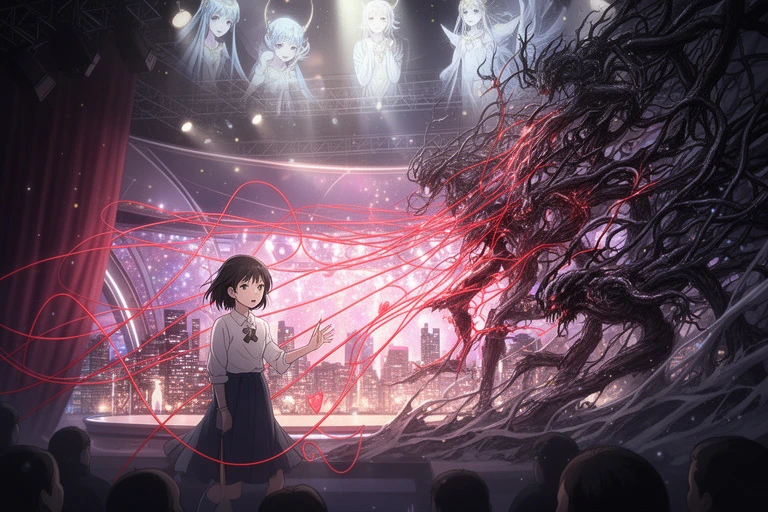

第一章 視えない赤い糸

「カット! はい、CM入りますー」

無機質な合図と共に、世界の彩度が一段階落ちた気がした。

シャンデリアの輝きは照明機材の熱に変わり、甘美な薔薇の香りは、焦げた絶縁体と演者たちの汗の匂いに混じって淀んでいく。

ここは「エモーティア」。

神々が暇つぶしに鑑賞する、恋愛リアリティショーの舞台セットだ。

私はスタッフパスを首から下げ、セットの影、カメラの死角に身を潜めていた。

視線の先には、今しがた「運命の誓い」を交わしたばかりの騎士団長ガルドと、令嬢エレナ。

カメラが回っている間、彼らが指を絡めると同時に、足元の石畳からは青い勿忘草が爆発するように咲き誇っていた。

愛が世界を潤す。そういう「設定」だからだ。

だが、今はどうだ。

「……おい、さっきのキス、尺が長いんだよ」

「あ? お前こそ、もっと嬉しそうな顔しろよな。ギャラ分は働けよ、貧乏貴族」

ガルドが煙草を取り出し、エレナがスマホでSNSの裏垢をチェックしている。

足元に咲いた勿忘草が、急速に茶色く枯れ果て、崩れ去っていく。

私は眉間を揉みほぐしながら、自分の瞳に意識を集中させた。

世界がノイズ混じりのセピア色に沈む。

視える。

ガルドの小指から伸びる糸は、どす黒く濁り、足元の地面にヘドロのように垂れ下がっていた。

『金欲』と『名声』への執着。

対するエレナの糸も、鏡を見るように自分自身に巻き付いているだけ。

「……最悪。今回もハズレか」

ため息をついた瞬間、背後の空間がキシリと軋んだ。

気温が急激に下がる。

手元のぬるくなったシャンパンの気泡が、凍りついたように止まった。

「相変わらず、裏方の仕事に精が出るね。天音凛」

振り返るまでもない。

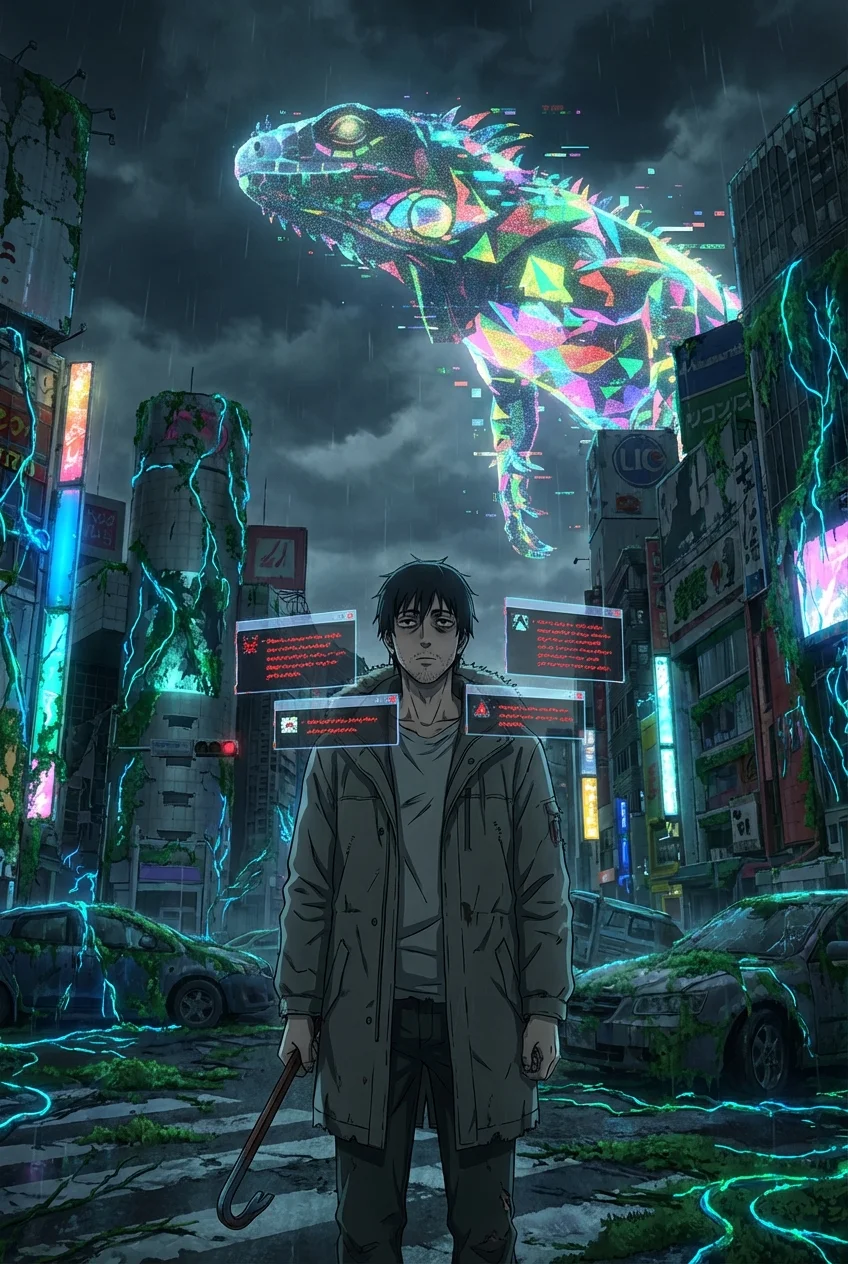

この世界で唯一、物理法則を無視して存在できる男。

総支配人、シエルだ。

漆黒のタキシード姿の彼が歩くたび、周囲の空気が重力を増し、埃さえもがひれ伏すように床へ落ちる。

「……シエルさん。脅かさないでください」

「君が優秀すぎるからさ。彼らの嘘、また見抜いただろう?」

彼は氷のような指先で、私のグラスに触れた。

カラン。

一瞬にして中の液体がダイヤモンドダストのように凍りつく。

「報告します。ガルドは借金返済が目的、エレナは売名行為。マッチング率はゼロです」

「やれやれ。人間というのは、どうしてこうも複雑な脚本を書きたがるのか」

シエルが嘲るように笑う。

その瞳は、あまりに深い蒼色で、底が見えない。

私は反射的に目を逸らした。

彼を見ると、いつも頭痛がする。

誰の運命も、欲望も、赤い糸として視覚化できる私の目が、彼だけは何も捉えられない。

まるで、彼という存在そのものが、巨大な空洞であるかのように。

「……報告は以上です。修正パッチを当ててきます」

逃げるように立ち去ろうとした私の腕を、彼が掴んだ。

冷たい。

けれど、皮膚の下を火花が走るような、奇妙な感覚。

「待て。君自身の糸はどうなんだ? 他人の粗探しばかりで、自分の脚本は白紙のままか?」

「放してください。私は……」

脳裏に、古い記憶がフラッシュバックする。

『君のその目、気味が悪いんだよ』

そう言って去っていった、かつての恋人。

彼の小指から伸びていた糸は、私ではない別の女性に繋がっていたくせに、口では「愛してる」と囁いていた。

「私は、ただの観測者ですから」

「臆病者、の間違いだろう」

図星を突かれ、唇を噛む。

シエルは私の反応を楽しむように目を細めた。

「まあいい。今日のショーは荒れそうだ。……備えておけ」

彼が指を鳴らすと、枯れた勿忘草が再び鮮やかに色づいた。

ただし、今度は造花のような、生気のない輝きを帯びて。

第二章 具現化する嘘

その夜、予兆は現実となった。

メインイベントの舞踏会。

カメラのフラッシュが焚かれる中、一人の青年がパートナーの女性に跪いたときだ。

「愛している。君のためなら、命も惜しくない!」

その言葉がトリガーだった。

シャンデリアが激しく明滅し、広間の中央にある《審判の水晶》に亀裂が走る。

――ゴオォォォッ!

「キャァァァッ!」

悲鳴と共に、水晶の裂け目から黒い泥が噴出した。

泥は瞬く間に質量を持ち、巨大な蜥蜴(トカゲ)のような魔物へと変貌する。

鱗の一枚一枚が、人間の嫉妬や欲望の言葉で形成されていた。

『金』『裏切り』『身体目当て』――。

「嘘つき……! お前、借金があること黙ってたな!?」

魔物が青年に向かって、その巨大な爪を振り下ろす。

青年は腰を抜かし、パートナーの女性を盾にして後ずさった。

「ち、違う! これは!」

「退避を! カメラを止めろ!」

スタッフの怒号が飛び交う中、私は走り出していた。

ハイヒールを蹴り捨て、ドレスの裾を破り捨てる。

「凛! 馬鹿な真似はよせ!」

シエルの制止を振り切り、私は魔物と青年の間に滑り込んだ。

腐った卵と、安っぽい香水が混ざったような悪臭が鼻をつく。

「どいてください!」

私は震える足で踏ん張り、魔物を睨みつけた。

物理的な攻撃は通じない。

これは「概念」の暴走だ。

目を凝らす。

ノイズの向こう側、魔物の核となっている「嘘」の発生源を視る。

視えた。

青年の胸元、心臓のあたりに、コールタールのような黒い糸が何重にも絡みついている。

その先は、会場の端にいる別の女性――彼の「本命」であろう女性に繋がっていた。

「シエルさん! 右の脇腹! そこに『核』があります!」

頭上から、突風が吹いた。

シエルが重力を操り、空中から舞い降りる。

その手には、いつの間にか銀色の細剣が握られていた。

「指図するな。……だが、信じよう」

シエルが剣を一閃させる。

空間ごと削り取るような一撃が、魔物の脇腹を深々と切り裂いた。

「ギャオオォォ!」

魔物が悲鳴を上げ、黒い霧となって霧散していく。

私は衝撃波で吹き飛ばされ、硬い石畳に叩きつけられた。

「うっ……」

「……全く。君という人間は」

痛みに呻く私の体を、誰かが抱き起こした。

シエルだ。

彼のタキシードは汚れ一つなく、乱れた銀髪が月の光を弾いている。

だが、その表情は怒っていた。

「死にたがりなのか? あんな『嘘』の塊に生身で突っ込むなど」

「……放っておけなかったんです。あの子が、昔の私みたいに見えて」

盾にされ、震えていたパートナーの女性。

彼女の絶望が、痛いほど分かってしまった。

「それに、シエルさんが助けてくれるって、分かってましたから」

「買い被りだ」

彼はふいっと顔を背けたが、私の擦りむいた膝に手をかざした。

温かい光が溢れ、痛みが引いていく。

冷徹な支配人の、不器用な優しさ。

「……二人で片付けましょう。まだ、燻っている」

彼の言う通り、会場のあちこちで小さな黒い影が生まれようとしていた。

私は立ち上がり、泥だらけの素足で一歩を踏み出す。

「指示を出します。シエルさんは、その剣で」

「ああ。……背中は任せたぞ、凛」

その夜、私たちは初めて「運営とスタッフ」ではなく、「共犯者」として背中を預け合った。

私が嘘の所在を叫び、彼がそれを断つ。

罵り合い、互いの判断ミスを指摘し合いながら、泥にまみれて夜明けまで戦い抜いた。

第三章 創造主の告白

ショーの最終日。

皮肉なことに、魔物騒ぎを乗り越えた数組のカップルだけが、本物の愛を実らせていた。

吊り橋効果というやつだろうか。

会場には撤収作業の音が響いている。

私はバルコニーの手すりに寄りかかり、修復された《審判の水晶》を見上げていた。

「終わりましたね」

「ああ。ひどいショーだった」

隣に立ったシエルが、疲れたように呟く。

彼の手には、二つのシャンパングラス。

一つを私に差し出し、今度は凍らせることなく、カチンと静かに合わせた。

「君のおかげで、世界は崩壊を免れた」

「私の『視える』目なんて、ただのバグですよ。貴方が作ったこの完璧な世界には、不純物です」

自嘲気味に笑って、グラスを傾ける。

炭酸が喉を弾く。

これで、元の退屈な世界に逆戻りだ。

もう、この不思議で傲慢な男と、背中を合わせることもない。

胸の奥がチクリと痛む。

これもまた、バグの一種だろうか。

「凛。君は『エモーティア』の成り立ちを知っているか?」

シエルが唐突に切り出した。

彼は水晶に手を触れる。

表面に映し出されたのは、無数の星々と、たった一人で宇宙に漂う彼の姿だった。

「私は理解したかったんだ。『愛』という不確定要素を。だからこの箱庭を作り、人間を招き入れた。だが……」

彼は私の方を向く。

その輪郭が揺らぎ、タキシードが純白のローブへと変わっていく。

背中には、光で織られたような六枚の翼。

やはり、彼は人間ではなかった。

この世界の創造主(かみさま)。

「どれだけ観察しても、私は孤独なままだった。君が現れるまでは」

シエルが一歩、近づく。

周囲の重力が消え、私の体がふわりと宙に浮いた。

「君は私の世界に『痛み』を教えてくれた。嘘に傷つき、それでも他人のために血を流す君の姿は……私がプログラムしたどんな完璧なヒロインよりも、美しかった」

心臓が早鐘を打つ。

彼の言っていることの意味が、理解できない。

いや、理解したくない。

だって、相手は神様で、私はただの臆病な人間で。

「シエルさん、私は……」

「視てくれ、凛。私の『本音』を」

彼が私の手を取り、自分の胸に当てた。

ドクン、と大きな鼓動が掌に伝わる。

その瞬間、私の能力が最大出力で発動した。

視界が真っ白に染まる。

彼の中から溢れ出しているのは、糸なんて細いものじゃなかった。

奔流だ。

黄金色に輝く、圧倒的な光の帯。

それは天へと昇り、地へと潜り、そして――その全てが、私の左手の小指一点に集束していた。

「……嘘」

「神は嘘をつかない。……いや、訂正しよう。君の前では、つけない」

シエルが――創造主が、空中で私の前に跪く。

その表情は、かつて見たことがないほど、人間くさく、不安に揺れていた。

「私は君というバグを愛してしまった。この世界を終わらせ、新しい世界を一から創ろうと思う。……隣に、君がいてくれるなら」

涙が溢れて止まらない。

ずっと探していた。

切れてもいない、濁ってもいない、私だけの糸。

それは、この世界の作り手に繋がっていたのだ。

「……バグだらけの世界になりますよ? 喧嘩もするし、きっと怪我もする」

「望むところだ。退屈な永遠より、君との騒がしい一瞬がいい」

差し出された手。

泥だらけで、傷だらけの私の手。

それを重ねた瞬間、《審判の水晶》がパリーンと音を立てて砕け散った。

エピローグ 二人の創世記

光の粒子が、雪のように降り注ぐ。

書き割りだった空が剥がれ落ち、見たこともない鮮烈な青空が広がっていく。

作り物ではない風が、頬を撫でた。

私の背中には、彼とお揃いの、小さな光の翼が芽生えていた。

「さて、凛。新しい世界(シナリオ)の第一稿だが」

隣で微笑む彼は、もう冷徹な支配人ではない。

ただの、少し理屈っぽいパートナーだ。

「まずは、『運命』なんて設定、廃止しましょう」

私は彼と繋いだ手を、強く握り返した。

「最初から決まってるなんてつまらない。みんな、泥だらけになって、迷いながら自分で見つけるんです。私たちみたいに」

「……ふっ、厳しいな。だが、悪くない」

シエルが私の腰を引き寄せ、唇を塞ぐ。

その口づけから、新しい色が、音が、熱が生まれていく。

カメラも、台本も、演出もない。

これは、神様と私が紡ぐ、どこまでも予測不能な「現実(リアル)」の物語。