第一章 底辺の悲鳴

「ひっ、あ、あぁ……来ないで! こっち見んなよぉおおおお!」

薄暗い洞窟の壁に背中を押し付け、俺――朝霧レン(あさぎり・れん)は情けない声を張り上げた。

目の前には、涎を垂らしたオークが一匹。錆びついた斧を振り上げている。

『草』

『今日の悲鳴ノルマ達成』

『逃げ足だけは一丁前だな』

『はよ戦えやw』

視界の隅に浮かぶホログラムのコメント欄が、猛烈な勢いで流れていく。

俺の周囲をブブンと羽音を立てて飛び回るのは、配信用の自律型ドローン『アイ・ボール』だ。

「戦うとか無理だから! 俺、Fランクだよ!? スライム相手に三十分膠着した男だよ!?」

俺は涙目で叫びながら、オークの斧が振り下ろされる瞬間に身を屈めた。

ドガァッ!

岩壁が砕け、石礫が頬を掠める。

『おっ、ナイス回避』

『無駄に運がいいんだよなこいつ』

『同接200人突破おめ』

俺の配信チャンネル『レンの逃走劇』は、その名の通り、モンスターからひたすら逃げ惑うだけの底辺チャンネルだ。

今の世の中、ダンジョン探索者はアイドルであり、英雄だ。

華麗な剣技、強力な魔法、そして甘いマスク。

そんなものが求められる中、俺にあるのは「異常なまでの臆病さ」と、そこから来る「神がかった回避能力」だけ。

「もう嫌だ、帰りたい……なんで借金返済のために命懸けなきゃいけないんだよ……」

這いつくばってオークの股下をくぐり抜け、俺は全力疾走した。

心臓が早鐘を打ち、過呼吸気味に息が上がる。

この配信システムの残酷なところは、配信者のバイタルデータと『感覚』が視聴者に共有されることだ。

『心拍数180w』

『レンの恐怖、今日も美味いな』

『この臨場感がクセになる』

『恐怖で味付けされた飯がうめぇ』

視聴者は、俺の恐怖をエンタメとして消費している。

俺が怯えれば怯えるほど、なぜか視聴率は上がるのだ。

「っ、行き止まり!?」

逃げ込んだ先は、地図にはない空間だった。

古い石畳が途切れ、その先は底の見えない奈落になっている。

「ガアアアアアッ!」

背後からオークが迫る。

逃げ場はない。

「終わりだ……」

足が震え、膝から崩れ落ちる。

その時、ドローンが俺の顔面をドアップで映し出した。

『あ、死ぬわこれ』

『グロ注意?』

『最後に何か言い残すことは?』

「……かあちゃん、ごめん」

俺が目を閉じた瞬間。

足元の床が、音もなく消失した。

「え――」

浮遊感。

そして、俺の悲鳴は奈落の底へと吸い込まれていった。

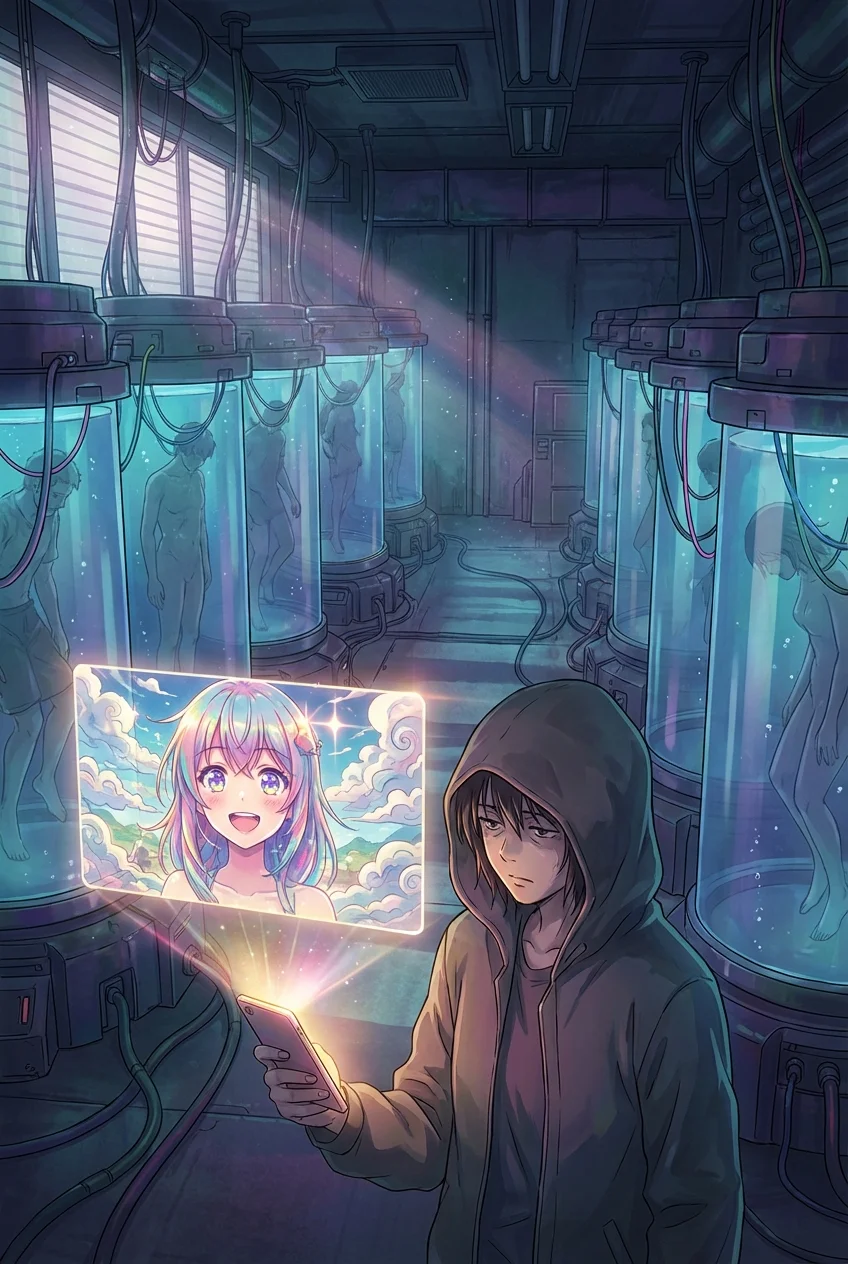

第二章 深淵の管理人

「……痛くない」

恐る恐る目を開けると、そこは真っ白な空間だった。

ダンジョン特有の湿気も、腐臭もしない。

ただ、無機質な白い部屋。

『おい、ここどこだ?』

『映像生きてるぞ』

『バグ?』

『未発見エリアじゃね?』

ドローンは健気に俺の周囲を旋回し、配信を続けている。

同接数は、いつの間にか一千人を超えていた。

「ようこそ、イレギュラーなゲストさん」

唐突に、脳内に直接響くような声がした。

振り返ると、空間の亀裂から『それ』が覗いていた。

人の形をしているが、顔がない。

代わりに、巨大なカメラのレンズのようなものが、頭部に埋め込まれている。

「ひっ……!」

俺は尻餅をつきながら後ずさる。

「私はこの『第13層・深淵』の管理人。ふむ、君からはとても良い『波長』が出ているね」

管理人は、レンズの絞りを調整するようにカシャカシャと音を立てた。

「波長……?」

「恐怖だよ。純粋で、混じりけのない生存本能の悲鳴。これこそが、我々ダンジョンが最も好むエネルギーだ」

『なんかヤバいの出てきた』

『S級モンスターか?』

『管理人って何だよ、設定凝りすぎだろw』

コメント欄が加速する。

管理人は興味深そうに、俺の周囲を飛ぶドローンを見つめた。

「なるほど。君の後ろには、数千の『観測者』がいるのか。彼らの視線が、君の恐怖を増幅させている。素晴らしいシステムだ」

「な、何を言って……」

「実験をしようか」

管理人が指を鳴らす。

瞬間、白い部屋が変貌した。

壁がドロドロと溶け出し、無数の『眼』が現れる。

それらはすべて、俺を見つめていた。

「君が生き残る条件は一つ。その『観測者』たちを、もっと熱狂させることだ。彼らの興奮が最高潮に達した時、出口は開かれる」

「熱狂って……俺に戦えってことかよ!?」

「違うよ。君はただ、逃げればいい。誰よりも無様に、誰よりも必死に。さあ、ショータイムだ」

次の瞬間、俺の背後に空間転移で『何か』が現れた。

それは、俺が今まで見たこともない、黒い不定形の怪物だった。

第三章 バズる恐怖

「うわああああああああああ!」

俺は走った。

心臓が破裂しそうだ。

後ろの怪物は、物理法則を無視して壁をすり抜け、床から湧き出し、執拗に俺を追ってくる。

『やっば、映像の解像度上がりすぎてね?』

『レンの感覚共有、感度MAXになってるぞ』

『鳥肌止まらん』

『これマジのやつ? 演出?』

『スパチャ投げとくわ! 生きろよ!』

¥10,000の赤スパが飛び交う。

普段なら泣いて喜ぶ額だが、今は通知音すら呪わしい。

「ふざけんな! 金なんていいから助けてくれよ警察呼んでよぉおお!」

俺は涙と鼻水でぐちゃぐちゃになりながら、迷路のような回廊を駆ける。

怪物の触手が頬を掠めた。

冷たい。死の感触。

その瞬間、俺の身体が勝手に反応した。

右足を軸に急旋回、床を転がり、天井から落ちてきた瓦礫の下をスライディングで抜ける。

思考するよりも速く、細胞レベルで刻み込まれた「逃走本能」が最適解を叩き出す。

『今の回避エグすぎんだろ』

『もはや芸術』

『神回避キタコレ』

『同接5万超えたぞwww』

俺の恐怖が高まるほど、身体のキレが増していく。

パラドックスだ。

戦えば即死のFランク探索者が、S級相当の怪物の攻撃を紙一重でかわし続ける。

だが、逃げれば逃げるほど、怪物は巨大化していった。

「な、なんでだよ……なんで大きくなんの!?」

怪物の表面に、文字が浮かび上がっていることに気づく。

『草』『逃げろ』『後ろ後ろ』『死ぬな』

それは、コメントだった。

「まさか……」

俺は走りながら、ドローンを睨みつけた。

管理人の言葉が蘇る。

『彼らの視線が、君の恐怖を増幅させている』

このダンジョンは、ただの迷宮じゃない。

視聴者の「興奮」や「感情」をエネルギーにして、モンスターを生成・強化するシステムなんだ。

つまり、今、俺を殺そうとしているこの怪物の正体は――。

「お前らかよ……!」

俺を応援し、面白がり、恐怖を消費している視聴者そのもの。

同接が増えるほど、スパチャが飛ぶほど、こいつは強くなる。

「詰んでるじゃねえか……!」

絶望が喉を焼き尽くす。

配信を切らなければ、怪物は無限に強くなる。

だが、配信を切れば、俺はこの深淵で完全に孤立し、助けを呼ぶ手段を失う。

目の前には、巨大な広間。

逃げ場のない円形闘技場のような場所に出た。

怪物は今や、天井に届くほどの巨体となり、無数のコメントで構成された腕を振り上げている。

『同接10万人突破! 歴史的瞬間!』

『トレンド1位おめでとう!』

『レン! レン! レン!』

歓声のようなコメントの嵐が、俺への殺意となって降り注ぐ。

第四章 アンインストール

俺は立ち止まった。

膝に手を突き、荒い息を整える。

「はあ……はあ……」

ドローンが顔を覗き込む。

俺は、カメラのレンズを真っ直ぐに見つめた。

『諦めた?』

『最後に見せ場作れよ!』

『逃げんのやめたの?』

「……おい、お前ら」

震える声で、俺はつぶやく。

「俺が死ぬところ、そんなに見たいか?」

『見たい』

『そのために見てる』

『エンタメだろ?』

正直な反応だ。

俺もそうだったかもしれない。安全圏から、誰かの不幸を消費する。

それが現代の娯楽だ。

怪物が、その巨大な腕を振り下ろそうとする。

その影が俺を覆い尽くす。

俺はポケットから、予備のバッテリーを取り出した。

でも、ドローンに入れるためじゃない。

「管理人さんよ、見てるんだろ?」

俺は虚空に向かって叫んだ。

「最高の恐怖を見せてやるよ。でもそれは、モンスターへの恐怖じゃない」

俺はスマホを取り出し、配信アプリの管理画面を開いた。

指が震える。

このボタンを押せば、俺の唯一の収入源は消える。

借金は返せない。

築き上げた(底辺だけど)キャリアも終わる。

社会的な死。

今の俺にとって、モンスターに食われること以上に恐ろしいこと。

それは、「誰にも見てもらえなくなること」だ。

「お前らの餌になんて、なってたまるか」

俺は笑った。

ひきつった、泣きそうな笑顔で。

「チャンネル削除」

指をタップした。

第五章 暗転

プツン。

世界から音が消えた。

ドローンが力を失い、カシャンと床に落ちる。

空中に浮かんでいたコメントの奔流が消失した。

そして。

目の前に迫っていた巨大な怪物が、霧散していく。

構成要素である「観測者の視線」を失った怪物は、ただの黒いモヤとなり、空気中に溶けていった。

静寂。

圧倒的な静寂だけが、そこにあった。

「……ははっ」

俺は床に大の字に寝転がった。

生き残った。

最強の敵を倒す方法は、剣でも魔法でもなく、「電源を切る」ことだったなんて。

コツ、コツ、コツ。

足音が近づいてくる。

頭部がカメラレンズの、あの管理人だ。

「素晴らしい」

管理人は、パチパチと拍手をした。

「『忘れ去られる恐怖』をもって、物理的な死の恐怖を上書きしたか。君のその矛盾した魂、実に美味だったよ」

「……そりゃどうも。おかげで無職だよ」

「褒美をやろう。出口はそこだ」

指さされた先に、光の渦が現れる。

俺はよろよろと立ち上がった。

「一つ聞くけどよ。あんた、何者なんだ?」

管理人は、そのレンズをギュイ、と回転させた。

「私はただのシステムだ。君たちが作り出した、『見たい』という欲望の集積回路だよ」

俺は何も言わず、光の渦へと足を向けた。

地上に戻ると、そこは騒然としていた。

突然配信が途絶えたことで、ネット上では「朝霧レン死亡説」が流れ、逆に伝説となっていた。

俺は壊れたドローンを拾い上げる。

もう二度と、配信はしない。

そう誓ったはずだった。

けれど、俺の震える指は、無意識のうちに新しいアカウント作成画面を開いていた。

「……病気だな、こりゃ」

俺は苦笑し、青空を見上げた。

世界はまだ、俺を見ている気がした。

(了)