モニターの向こう側で、無限の可能性が点滅していた。

「カイトさん、また修正依頼です。クライアントが言うには、構図は完璧なんだけど、どうしても『温度』が足りないそうで」

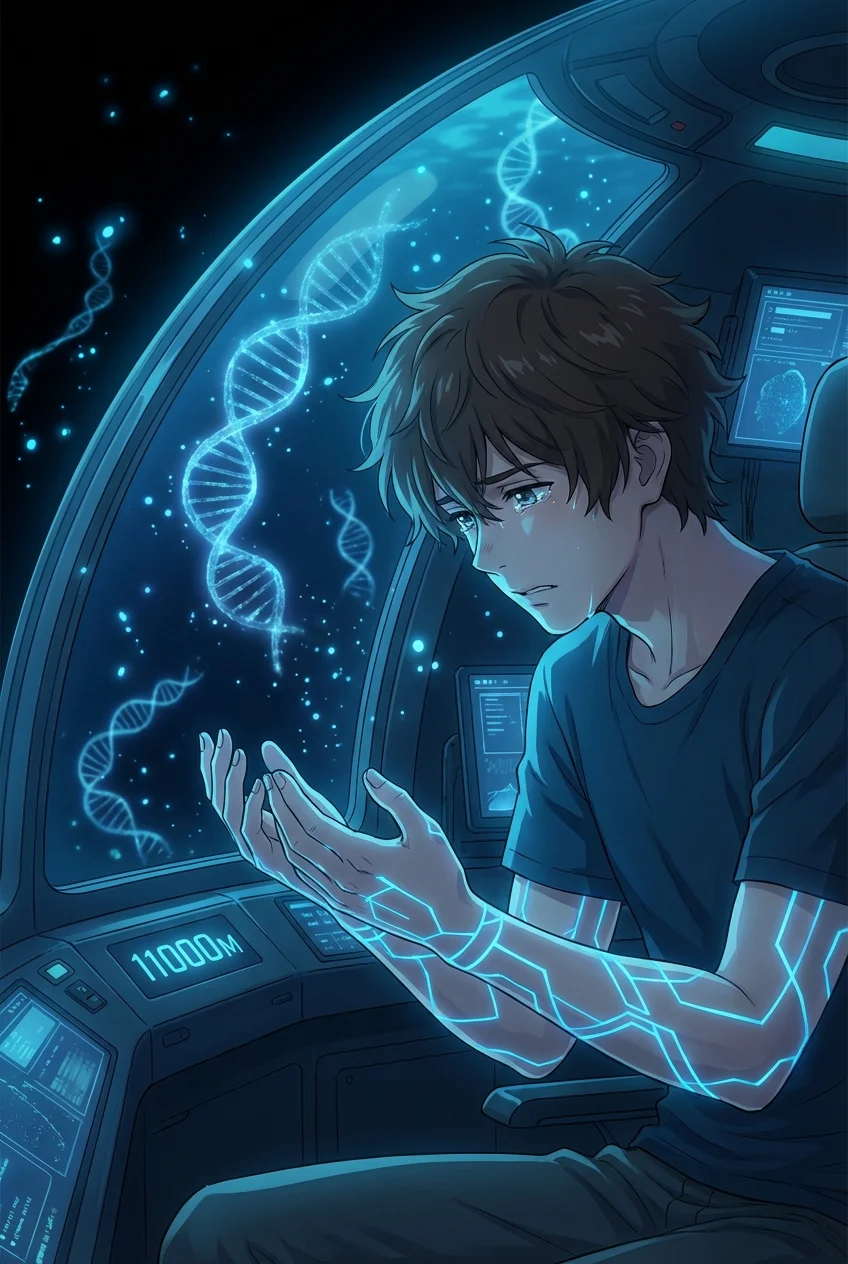

エージェントの美咲の声が、安物のスピーカーから響く。カイトは手元のタブレットペンを回しながら、ため息をついた。画面に映し出されているのは、生成AI『ミューズ・オムニ』が出力した一枚のイラストだ。夕暮れの教室、窓辺に立つ少女、舞い散る桜。完璧だった。光の計算、パースペクティブ、解剖学的な正確さ。どれをとっても、かつてカイトが美術大学で四年かけて学んだ技術を、このAIは数秒で凌駕している。

「……温度、ね」

カイトは皮肉っぽく呟いた。今は西暦202X年。生成AIの爆発的な普及により、クリエイティブ業界は激変した。イラストレーター、ライター、作曲家。多くの職業が「プロンプト・エンジニア」へと姿を変える中、カイトのような「手描き」に拘る職人は、一種の「伝統工芸士」のような扱いを受けていた。今の彼の主な仕事は、AIが生成した99点の作品に、人間味という名の「ノイズ」を加えて100点にする作業――通称『ゴースト・入れ(イン)』だ。

「了解。納期は?」

「明日の朝まで。報酬はいつもの倍です」

「倍? 急ぎだからって、気前が良すぎるな」

「クライアントが特殊なんです。……まあ、データ送りますね」

通話が切れ、高解像度のPSDデータが転送されてくる。カイトはそれを開き、レイヤー構造を確認した。AIが出力した一枚絵。修正の余地などないように見える。美しい。あまりにも美しすぎて、目が滑る。

カイトは画像を拡大した。少女の瞳。ガラス玉のように透き通っているが、そこには何も映っていない。ただ「美しい瞳」という概念が配置されているだけだ。クライアントの要望書には短いテキストが添えられていた。

『テーマ:初恋の終わり。悲しみではなく、感謝を込めて』

カイトは苦笑した。AIにとって「感謝」と「悲しみ」の視覚的差異は、おそらく涙の有無や口角の角度というパラメータで処理される。だが、人間が感じるそれはもっと複雑で、曖昧なものだ。

彼はデジタルブラシを「油彩・粗め」に設定し、透明度を下げた。そして、完璧なAIの絵の上に、意図的に「汚れ」を乗せ始めた。

まず、完璧すぎる夕日のグラデーションを崩す。光が乱反射する空気中の塵(ちり)を描き足す。AIはノイズを除去しようとするが、人間はノイズの中に記憶を見るからだ。

次に、少女の制服の襟元。AIは重力を完璧に計算してシワを描くが、カイトはそれを少し歪ませた。緊張で肩に力が入っているように。あるいは、これから別れを告げる相手を前にして、呼吸が浅くなっているように。

そして、瞳。

カイトは少女の視線をわずかにずらした。カメラ(鑑賞者)を見つめるのではなく、その少し奥、虚空を見つめるように。過去を見ているのか、未来を見ているのか判然としない「迷い」を、ハイライトの位置をコンマ数ミリずらすことで表現する。

作業を始めて数時間、カイトは奇妙な感覚に襲われた。この絵の「元ネタ」になった記憶が、自分の中に流れ込んでくるような錯覚だ。AIは数億枚の画像データから最適解を出力しているだけだ。そこに他人の記憶など宿るはずがない。だが、カイトが筆を入れるたびに、無機質だったピクセルの集合体が、急速に脈打ち始めていた。

(違う。これは感謝だけじゃない)

筆が止まる。クライアントの要望は「感謝」だった。しかし、絵が要求しているのはもっと生々しい感情だ。

カイトは躊躇った。クライアントの指示に従うのがプロだ。しかし、AIが作った「完璧な正解」を崩すために自分が雇われているなら、指示通りに作るだけでは意味がない。

彼は賭けに出た。

少女の口元を、微笑ませるのをやめた。代わりに、何かを言いかけて唇を噛んだような、微妙な緊張感を与えた。そして、窓の外の桜。AIは満開の桜を描いていたが、カイトはその花びらの量を減らし、代わりに若葉を少し混ぜた。

「終わり」の象徴である散り際ではなく、「次」が始まってしまう残酷さと希望。季節は待ってくれない。

最後の仕上げに、画面全体に薄く、暖色系のフィルターをかけた。ただし、均一にではない。少女の周囲だけわずかに温度を下げる。彼女が今、孤独であることを際立たせるために。

「……これで、どうだ」

完成した絵は、最初のAI生成画像とは別物になっていた。技術的な「美しさ」は下がったかもしれない。線は荒れ、色は濁った。だが、そこには確かに「そこにいる」という実存感があった。

翌日。

美咲からの連絡は昼過ぎに来た。

「カイトさん……」

声のトーンが低い。カイトは覚悟を決めた。やりすぎたか。リテイクならまだいいが、契約解除もありえる。

「クライアントから、メッセージです」

「……読んでくれ」

「『どうして、わかったんですか』」

カイトは瞬きをした。

「『あの時、私は笑えなかったんです。ありがとうと言いたかったのに、言葉が詰まって、ただ立ち尽くしていた。AIが出してくれた絵は、私が理想としていた綺麗な思い出でした。でも、あなたが描いてくれた絵は、私が本当に体験した、痛いほど鮮明な真実でした。……涙が止まりません。ありがとうございました』」

スピーカーの向こうで、美咲が鼻をすする音が聞こえた。

カイトは椅子の背もたれに深く体を預け、天井を見上げた。モニターの中では、少女が今も、何かを言いかけたまま立ち尽くしている。

AIは「正解」を出すことができる。統計的に最も好まれる、最も効率的な答えを。

だが、人間の心は往々にして「不正解」の中にこそ宿る。後悔、言い淀み、不完全な記憶。それらをすくい上げ、肯定してやること。それが、この時代における「画家」の、最後の役割なのかもしれない。

「……報酬、倍だったよな」

「ええ、弾んでくれるそうですよ」

「じゃあ、今日は高い酒でも買うか」

カイトはペンを置いた。指先には、デジタルの作業なのに、なぜか絵の具の匂いが染み付いている気がした。トレンドがどれだけ移り変わろうとも、人の心が揺れ動く場所には、常に未完成の余白が必要なのだ。