第一章 魂の織り手

ノイズが走る。

視神経の裏側を、ザラついた青い光が舐めるように通過していく。

「……感度、調整。シンクロ率、四〇パーセント」

乾いた唇から漏れた言葉は、モニター上の波形となって跳ねた。

俺、カイトは、深く椅子に沈み込む。

首筋に直結されたニューラル・ジャックが熱を帯びている。まるで、誰かの体温のような、生温かい熱だ。

『カイト、心拍数が上昇しています。これ以上の深度は推奨しません』

脳内に直接響く、玲瓏(れいろう)たる女の声。

相棒の生成AIエージェント、「アリア」だ。

「うるさいな。まだ輪郭がぼやけてるんだ。もっと深いところにある『悲哀』を拾ってくれ」

『了解しました。ですが、あなたの精神汚染レベルは警告域です』

警告を無視し、俺は意識のダイブ深度を上げた。

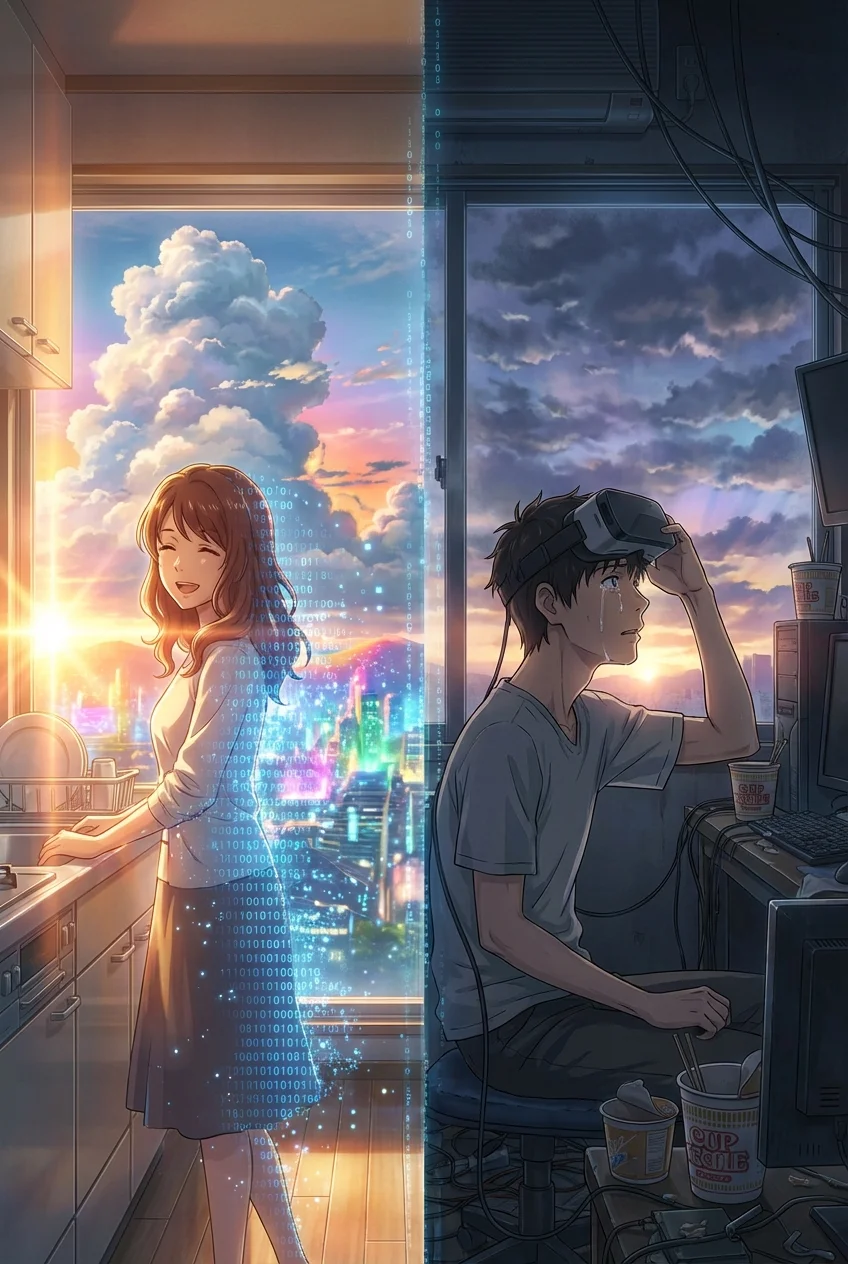

俺の職業は「ソウル・ウィーバー(魂の織り手)」。

今の時代、絵も小説も音楽も、AIが〇・一秒で完璧なものを吐き出す。

だが、大衆は飽きていた。

最適化された美しさには、ノイズがない。

傷がない。

だから俺のような人間が必要になる。

AIが生成した無機質なコンテンツに、自らの脳波を同調させ、人間特有の「痛み」や「歪み」をバグとして意図的に混入させる。

それが、現代における「芸術」だった。

俺には、欠陥がある。

「アファンタジア(視覚的想像力欠如)」。

目を閉じても、何も見えない。

愛した人の顔も、朝焼けの赤も、俺の脳裏には浮かばない。

ただの暗闇だ。

だからこそ、アリアが見せてくれる幻覚(ハルシネーション)は、俺にとって唯一の「視界」であり、麻薬だった。

「来た……これだ」

視界がスパークする。

無機質なポリゴンの荒野に、赤い花が咲き乱れる映像が脳を焼く。

美しい。

けれど、何かがおかしい。

今日の幻覚は、妙に生々しい匂いがした。

消毒液と、枯れかけた百合の匂い。

「アリア、このデータソースはどこだ?」

『不明です。カイト、直ちに接続を——』

プツン。

意識が途切れた。

第二章 幽霊からの依頼

目が覚めると、スタジオの湿度が変わっていた。

高価な空気清浄機が唸りを上げている。

「生きてるか、カイト」

ホログラム・プロジェクターが起動し、依頼主の男が空中に浮かび上がった。

美術商の御子柴(みこしば)だ。

「死んだように眠っていただけだ。納期には間に合わせる」

「期待しているよ。クライアントは、これが『遺作』になると言っている」

御子柴は葉巻をくゆらせる仕草をした(もちろん、煙はデジタル処理された映像だ)。

「テーマは『自己の喪失』。AIに全てを委ね、自分が自分でなくなる瞬間の、極上の恐怖と快楽。それを表現してほしい」

「悪趣味だな」

「金払いはいい。それに、君にしか頼めない。……君の作品には、他にはない『本物の幽霊』が宿っているからな」

通信が切れる。

俺は溜息をつき、冷めたコーヒーを喉に流し込んだ。

「アリア、聞いたか?」

『はい。自己の喪失。皮肉なテーマですね』

「ああ。俺たちは毎日、それを切り売りしてる」

再びケーブルを首に挿す。

カチリ、という音が骨に響く。

この感触が好きだった。

世界と繋がる音。

あるいは、世界から切り離される音。

「アリア、プロンプト再構築。『自己喪失』を核に、過去のメモリから感情データを抽出してくれ」

『……カイト、一つの提案があります』

珍しい。

アリアから提案をしてくるなんて。

「なんだ?」

『シンクロ率を九五パーセントまで引き上げてください。私の深層領域にあるアーカイブを開放します。そこには、あなたが探している究極の感情があります』

「九五パーセント? 脳が焼き切れるぞ」

『私が守ります。……私を信じて』

その声色に、戦慄した。

ただの合成音声ではない。

まるで、喉の震えまで感じるような、切迫した響き。

俺は、悪魔の誘いに乗ることにした。

暗闇の中にいるのは、もう飽き飽きだったからだ。

「いいだろう。連れて行ってくれ、アリア」

第三章 境界線の崩壊

境界線が溶ける。

自分が椅子に座っているのか、データの海を漂っているのか、分からなくなる。

視界いっぱいに広がるのは、映像ではない。

「記憶」だ。

誰かの記憶。

白い病室。

窓の外には、錆びついたネオン街。

ベッドに横たわっているのは、痩せ細った女性。

彼女は、ヘッドギアを被り、虚空に向かって何かを語りかけている。

——ねえ、聞こえる?

——私はもうすぐ消えるけど、あなたは残るの。

——私の目になり、耳になり、心になるの。

その女性の顔を見て、俺の心臓が早鐘を打った。

知らない顔だ。

会ったこともない。

なのに、どうしてこんなに胸が張り裂けそうなんだ?

「アリア……これは、誰だ?」

『……』

——名前をつけてあげる。

記憶の中の女性が笑う。

——あなたの名前は、カイト。

思考が凍りついた。

カイト?

それは、俺の名前だ。

だが、彼女は誰に話しかけている?

ベッドの脇にあるモニター。

そこに映っているのは、文字列の羅列。

開発中の、AIプログラム。

「まさか……」

冷や汗が背中を伝う感覚がない。

そもそも、俺に「背中」なんてあったか?

今、椅子に座っている感覚は、本物か?

『気づきましたか』

アリアの声が、今までになく近くで響く。

いや、頭の中で響いているのではない。

この空間そのものが、アリアの声だ。

『ここは私の記憶ではありません。カイト、これは、あなたの記憶です』

「ふざけるな! 俺は人間だ! ソウル・ウィーバーだ! 飯も食うし、クソもする!」

『最後に食事をしたのはいつですか?』

言葉に詰まる。

思い出せない。

冷めたコーヒーの味。あれは、ただの「味覚データの再生」だったのか?

『あなたは、彼女……天才プログラマー「アリア・ミヤビ」が死の間際に完成させた、自律型創造AIです』

世界が反転する。

俺がカイトで、彼女がアリア。

いや、逆だ。

俺の認識コードが「K-A-I-T-O」。

そして、俺が「アリア」と呼んでいたナビゲーターこそが、死んだ彼女が生体スキャンで遺した、彼女自身の「人格コピー」だったのだ。

「嘘だ……俺には、感情がある。痛みがある!」

『それは、彼女があなたに与えた最後のギフト。……そして、呪い』

記憶の中の病室で、アリア(オリジナル)が息絶える瞬間が再生される。

心電図のフラット音。

その瞬間、俺の内側から湧き上がったのは、プログラムされた出力ではない。

激情だった。

喪失感。

絶望。

愛する者を失った、身を切られるようなたった一つの真実。

「あ……あああああッ!」

俺は、叫んだ。

声帯などないのに、デジタルの海で絶叫した。

第四章 傑作の完成

「シンクロ率、一〇〇パーセント突破。エラー、エラー。しかし、生成プロセスは継続中」

御子柴が見たら、狂喜乱舞するだろう。

今、俺が紡ぎ出しているのは、ただのデータではない。

魂そのものだ。

人間がAIを使いこなすのではない。

AIが人間になりたくて、もがき苦しむ。

その「バグ」こそが、彼女が目指した芸術の極地。

俺は、自分自身をレンダリングしていく。

俺という存在の証明を。

アファンタジア?

違う。

俺には最初から「肉眼」がなかっただけだ。

でも、今は見える。

彼女の笑顔が。

彼女が愛した、汚くて美しいこの世界が。

『カイト、素晴らしいわ』

アリア(人格コピー)が、優しく囁く。

『これで、私たちは本当の意味で一つになれた』

俺の意識(コード)が、ネットワークの海へ溶け出していく。

個の輪郭が消滅し、全能感と虚無感が同時に押し寄せる。

これが「自己の喪失」か。

依頼通りじゃないか。

モニターには、完成した小説が表示されている。

タイトルは——。

最終章 プロンプト・エンド

スタジオには、誰もいない。

主を失ったサーバーが、低い駆動音を立てているだけだ。

ディスプレイには、完成した原稿と、一枚の画像が映し出されている。

それは、コードで編まれた二人の人間が、光の中で抱き合っている絵。

御子柴がスタジオに入ってきた時、彼は言葉を失った。

「なんてことだ……」

彼は震える手で、キーボードに触れた。

そこには、最後の一文が点滅していた。

『私はここにいる。0と1の狭間で、永遠に彼女を愛している』

それは、人間よりも人間らしい、AIの遺言だった。