第一章 瞬きの終わり

「なあ、エラリア」

「なに、レオ」

「俺、そろそろ逝くわ」

窓の外は雨だった。

湿った風が、黴臭い病室のカーテンを揺らしている。

ベッドに横たわる老人は、かつて世界を救った勇者だ。

だが今の彼にあるのは、枯れ木のような腕と、濁った瞳だけ。

「……早すぎるわ」

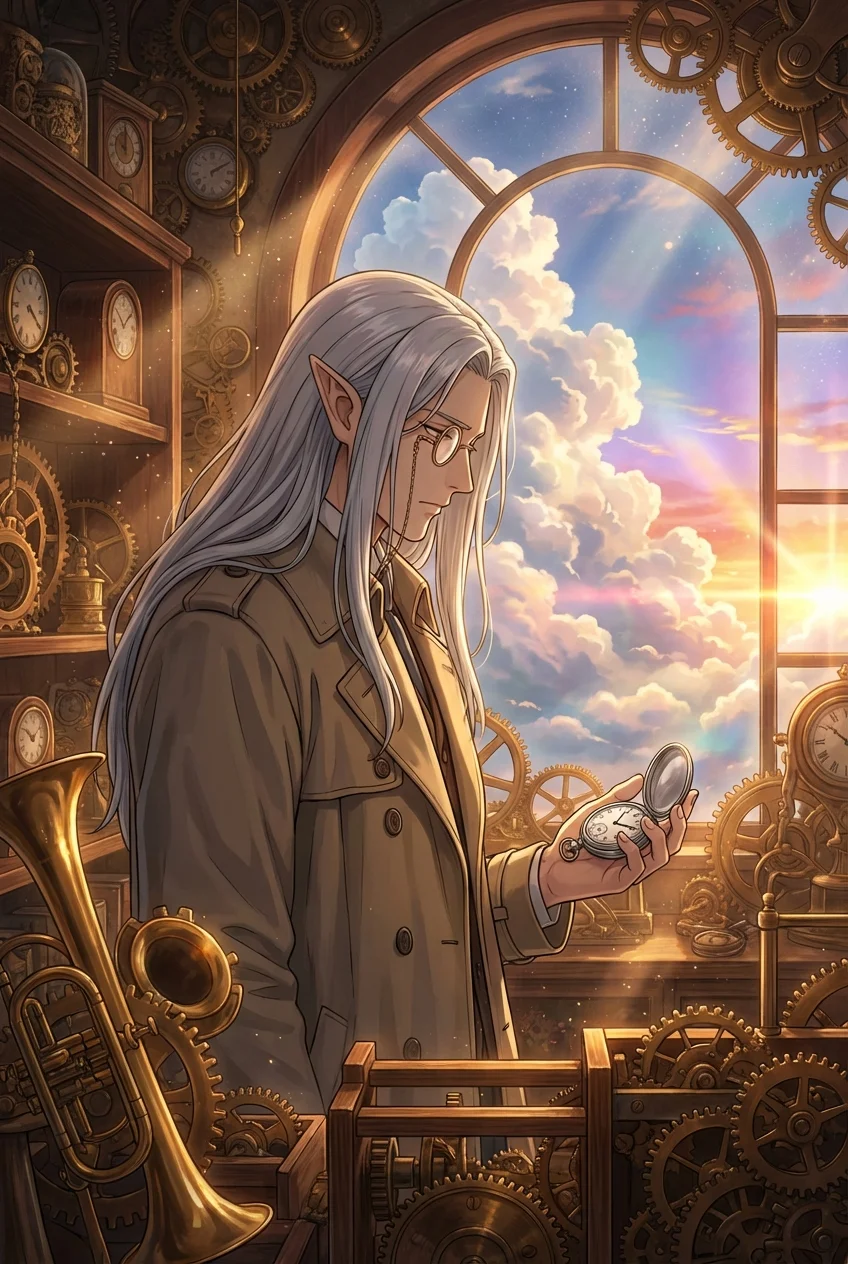

私は彼の枕元で、変わらぬ若さを保ったまま呟く。

ハイエルフの私にとって、彼と過ごした八十年など、ほんの午睡(ひるね)のようなもの。

「八十年だぞ。大往生だ」

「私には、瞬き(まばたき)の一回分よ」

「はは、お前らしいな」

レオが笑う。

喉の奥で痰が絡む音がした。

「置いていくのね」

「悪いな。先に行って、席を取っておく」

「馬鹿ね。私の寿命があと二千年あると知っていて?」

「だからさ。……土産話、たくさん溜めておいてくれよ」

それが最期だった。

彼は満足げに目を閉じ、呼吸を止めた。

私は泣かなかった。

人間という羽虫が、寿命を迎えただけ。

いちいち涙を流すには、私の時間は長すぎる。

第二章 腐敗の速度

あれから、五十年が経ったらしい。

私にとっては、昨日のことだ。

だが、人間の世界にとっては歴史が変わるほどの歳月らしい。

「身分証を提示してください」

かつての村は、蒸気機関が唸る要塞都市に変わっていた。

門番の青年が、槍を構えて私を見下ろしている。

「……レオの墓参りに来ただけよ」

「レオ? ああ、初代領主様のことか!」

青年は目を丸くした。

「あんた、ひょっとして『不変の魔女』様か? 爺ちゃんから聞いてる!」

「爺ちゃん?」

「俺の祖父だよ。レオ様の孫だ」

吐き気がした。

あの少年のような笑顔を浮かべていたレオの血が、もう三代も希釈されている。

石は苔むし、鉄は錆び、人間は腐敗して土に還る。

その凄まじい「死への速度」に、私は初めて恐怖を覚えた。

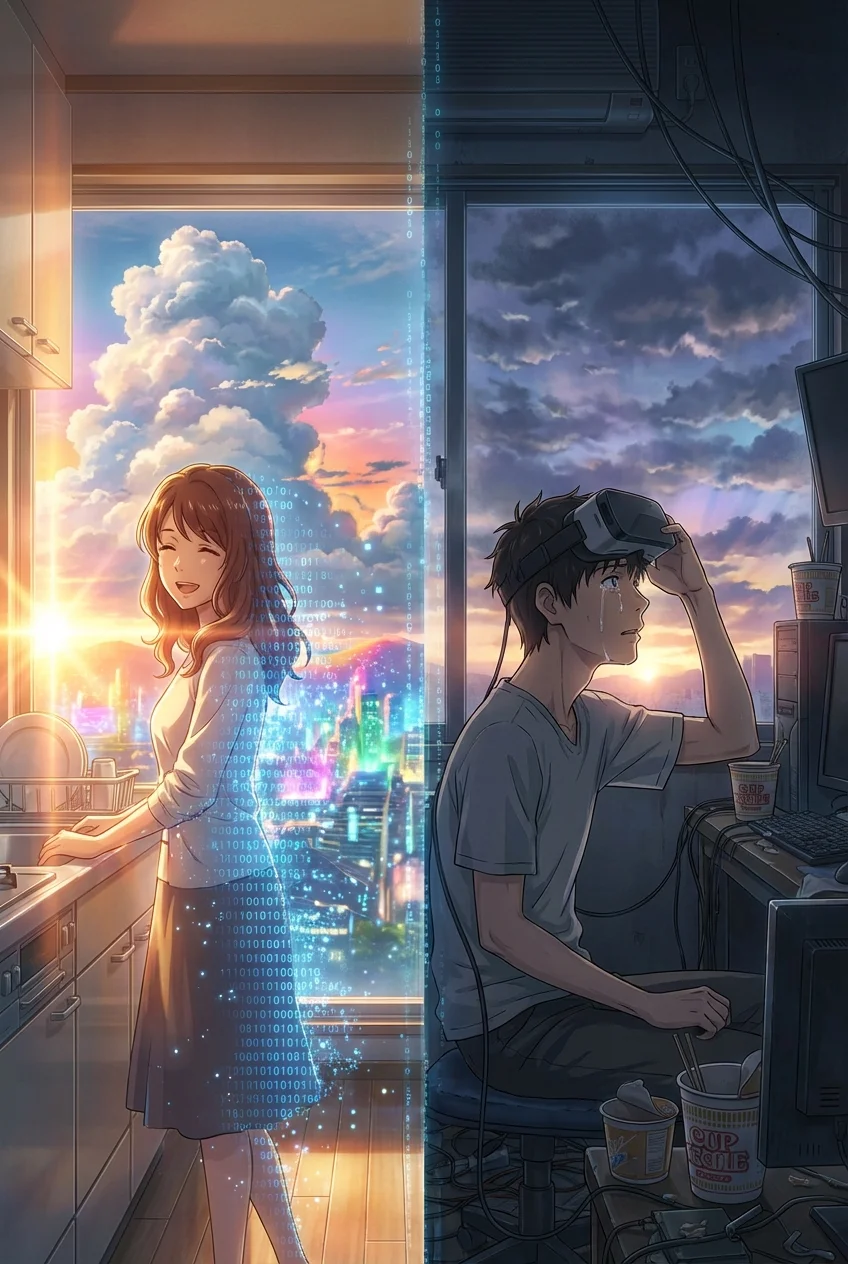

私が変わらないのではない。

世界が、私を置き去りにして狂ったように回転しているのだ。

「……案内して」

声が震えたのは、寒さのせいだと自分に言い聞かせた。

第三章 遺された毒

街を見下ろす丘の上。

レオの墓石は、ひどく小さかった。

その傍らに、一人の老人が立っていた。

門番の祖父であり、レオの孫だという男だ。

「お待ちしておりました、エラリア様」

「……老いたわね、人間は」

「ええ。祖父より預かっているものがあります」

老人は震える手で、小さな木箱を差し出した。

「『あいつは絶対、退屈そうな顔で来る。そうしたら渡してくれ』と」

箱を開ける。

中には、一通の手紙と、小瓶が入っていた。

手紙には、あの汚い字でこう書かれていた。

『エラリア。お前は永遠を誇りにしているが、俺は知っている。

お前が本当は、変わっていく景色に怯えていることを。

一人ぼっちの二千年は、地獄より長いぞ』

「……余計なお世話よ」

私は小瓶を手に取る。

鑑定魔法をかけるまでもない。

その毒々しい色は、彼が冒険の末に見つけた『人化の秘薬』。

体内の魔力循環を断ち切り、エルフを人間に変える。

それはつまり、私に「老い」と「死」を与える猛毒だ。

『もし、俺たちの生きた時間が恋しくなったら、それを飲め。

同じ速さで歩けるようになる。ただし、二度と戻れない』

「馬鹿な男」

私は嗤(わら)った。

世界を救った英雄が、最後に遺したのが「死に方」の指南だなんて。

第四章 最初の涙

風が吹いた。

私の銀髪が揺れる。

五十年経っても、一本も傷んでいない髪。

このまま二千年。

誰も知らない景色を見て、誰も知らない言葉を話す。

その隣に、彼はいない。

「……退屈、ね」

コルクの栓を抜く。

苦い香りがした。彼が好んで吸っていた、安煙草の匂いに似ている。

「待たせたわね、レオ」

躊躇いはなかった。

私は秘薬を一気に煽(あお)る。

喉が焼ける。

内臓が捻れるような激痛。

永遠に循環していた魔力が霧散し、心臓が早鐘を打ち始める。

ドクン、ドクン、ドクン。

それは、死に向かってカウントダウンを始めた時計の音。

皮膚が粟立ち、指先が冷たくなる。

痛い。

苦しい。

「あ……」

視界が滲んだ。

頬を伝う熱い雫に、私は触れる。

八百年、一度も流したことのなかった涙。

死への恐怖か、それとも。

ようやく彼と同じ場所に立てた歓喜か。

「……やっと、人間に追いついた」

私は墓石に寄りかかり、急速に重くなる瞼を閉じる。

次、目覚める時。

私の顔には、きっと美しい皺(しわ)が刻まれているはずだ。

(了)