第一章 オーラを纏う学舎

僕、高槻カイの眼には、世界が少しだけ違って見えた。人の頭上には、その人物が積み重ねてきた「学力」が、一冊の本となって浮かんでいる。それは「本のオーラ」とでも呼ぶべきもので、分厚い法典を掲げる法学部の教授もいれば、数式が明滅する電子書籍のようなオーラを纏う理学部の秀才もいた。

僕が通うこのエウレカ学園は、まさしく知の殿堂だった。誰もが自らの専門分野を象徴する、色とりどりのオーラを誇らしげに揺らしている。

「カイ、見て! この間のレポート、A判定だったんだ」

振り返ると、幼馴染のリナが駆け寄ってきた。彼女の頭上には、古びた羊皮紙で装丁された、重厚な歴史書が浮かんでいる。ページをめくる幻影がきらめき、古代文字が燐光のように舞っていた。彼女のオーラは、学年でも指折りの厚みを誇る。

「すごいじゃないか、リナ。そのオーラの輝きを見ればわかるよ」

「もう、またその話。カイのその眼、便利だけど、なんだか全部見透かされてるみたいで恥ずかしいな」

彼女はそう言ってはにかむが、僕は自分のオーラだけが見えないことに、ずっと微かな劣等感を抱いていた。僕の頭上には、一体どんな本が浮かんでいるのだろうか。そもそも、本は存在するのだろうか。その答えを知る者は、誰もいない。

この学園の知識は、中央図書館に聳える巨大な「知の樹」によって支えられている。銀色に輝く葉を持つその大樹は、生徒たちが授業で得た知識を「奉納」することで成長する。奉納の儀式は、樹の根元にある泉に手を浸すだけ。すると、学んだ知識の一部が脳から吸い取られ、光の粒子となって樹に吸収される。その代償として、奉納した知識は記憶から薄れていく。奉納は忘却を伴うのだ。しかし、樹は新たな知恵の果実を実らせ、学園全体の知識レベルを引き上げてくれる。それが、この学舎の法則だった。

第二章 褪せる知識の色

異変は、秋風がキャンパスの落ち葉をさらい始めた頃に訪れた。学園の心臓であるはずの「知の樹」が、急速に輝きを失い始めたのだ。銀色だった葉は錆びた鉄のようにくすみ、パリパリと乾いた音を立てて枝からこぼれ落ちていく。

それに呼応するように、学園は奇妙な「忘却」の霧に包まれた。

「おかしいわ、どうしても思い出せない……。万有引力の法則、ニュートンが発見したはずなのに、その名前が喉まで出かかっているのに……」

カフェテリアで、物理学を専攻する生徒が頭を抱えていた。彼の頭上に浮かぶ、数式が流れていた電子書籍のオーラは、画面がノイズで乱れたように明滅している。

そんな光景が、あちこちで見られるようになった。歴史の年号、化学式、文学作品の冒頭の一節。当たり前のようにそこにあったはずの知識が、生徒たちの頭から抜け落ちていく。まるで、誰もが奉納の儀式を強制されているかのようだった。学園に満ちていた知的な喧騒は、静かな戸惑いと焦燥に変わっていった。

僕が事態の深刻さを本当の意味で理解したのは、リナのオーラを見た時だった。あれほど分厚く、古代の叡智で満ちていたはずの彼女の歴史書が、日に日に薄くなっていく。ページが風に散るように一枚、また一枚と消え、インクで書かれた文字が滲んで判読できなくなっていくのが、僕の眼にははっきりと見えた。

「カイ……。私、自分の専門分野の、一番好きな時代の皇帝の名前が思い出せないの」

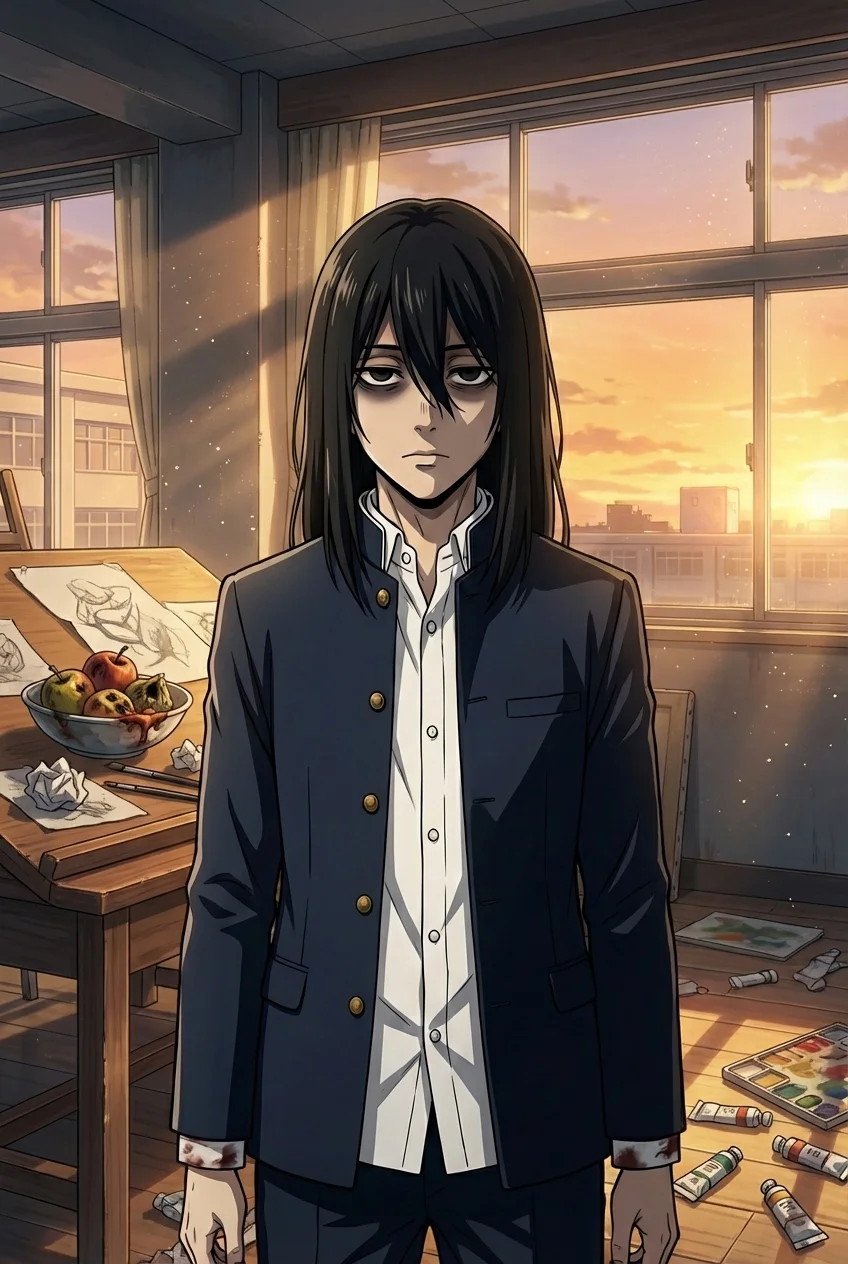

夕暮れの教室で、リナは震える声で呟いた。その瞳は不安に揺れ、窓から差し込む最後の光が、彼女の頬を濡らす涙を照らしていた。僕には、彼女にかける言葉が見つからなかった。

第三章 白紙の原書

誰かが、意図的に樹を枯らしているのではないか。その疑念が、僕を禁じられた場所へと向かわせた。図書館の最奥、埃と古書の匂いが沈殿する「禁断の書庫」。そこに、学園創設時から伝わるという一冊の本が眠っているはずだった。

月明かりだけが頼りの書庫で、僕は目当てのものを探し当てた。黒い革で装丁された、何の変哲もない本。しかし、ページを開くと、そこには何も書かれていなかった。噂に聞く「原書の教科書」。その全てのページは、雪原のように真っ白だった。

失望と共に本を閉じようとした、その瞬間だった。指先が白紙に触れた途端、僕の視界が眩い光に焼かれた。

――見えた。無数の光の粒子が、この白紙のページに吸い込まれていく光景が。それは、僕が今まで見てきた生徒たちの「本のオーラ」そのものだった。リナの歴史書からこぼれた古代文字も、物理学専攻の生徒のオーラから消えた数式も、全てがこの一冊の本に集約されていく。これは、忘却された知識の墓標であり、貯蔵庫だったのだ。

「やはり、君が来たか。高槻カイ君」

静謐を破る声に、心臓が跳ねた。書庫の入り口に立っていたのは、植物学の権威であり、「知の樹」の管理者でもあるエルリック先生だった。その穏やかな表情とは裏腹に、彼の頭上には僕が今まで見たこともないほど巨大なオーラが輝いていた。それは分厚い百科事典のようでありながら、どのページも開かれておらず、その内容は一切読み取ることができなかった。ただ、圧倒的な知の質量だけがそこにあった。

「君のその『眼』なら、いずれこの真実に辿り着くと信じていたよ」

第四章 忘却の福音

エルリック先生は、僕を書庫の奥にある小さな部屋へといざなった。ランプの灯りが、彼の深い皺が刻まれた顔に影を落とす。彼は静かに語り始めた。犯人は、自分たち教師なのだと。

「『知の樹』は、我々が意図的に枯らしている。いや、正確に言えば、今は『休ませている』だけだ」

彼の言葉が、すぐには理解できなかった。なぜ、そんなことを。

「カイ君、知識とは諸刃の剣だ。それは道を照らす灯火であると同時に、思考を縛る重い枷にもなる。この学園はあまりに多くの知識を蓄積しすぎた。生徒たちは先人が築いた道をなぞることに終始し、誰も道なき道を進もうとしなくなった。新しい発想、奇抜な空想、非論理的な飛躍……そういった、創造性の源泉が枯渇してしまったのだよ」

先生の瞳には、深い憂いが宿っていた。彼らは、未来を憂いていた。知識の体系が完成されすぎた世界で、次の時代を切り拓く人間が育たないことを。

「だから我々は決めた。一度、全てを『白紙』に戻そうと。この『原書の教科書』を使って、君たちから一時的に知識を預かることにした。知識を奪ったのではない。君たちの心に、創造性が芽吹くための『余白』を与えたかったのだ」

忘却は、罰ではなかった。それは、次なる創造のための福音だったというのか。僕たちが失ったと思っていた知識は、この白紙の教科書に大切に保存されていた。いずれ、この知識が必要になった時、彼らは再び生徒たちに返すつもりなのだ。しかし、今は違う。今は、知識という名の重力から解放され、自由に飛び立つ時なのだと、先生は言った。

「失うことを恐れてはいけない。空白こそが、最も豊かな可能性を秘めているのだから」

第五章 真っ白な本の輝き

書庫を出て、僕が見た学園の風景は、昨日までとはまるで違って見えた。生徒たちの顔から焦燥は消え、代わりに活気が満ちていた。知識を失った彼らは、教科書の常識に囚われず、自由な議論を交わしていたのだ。

「そもそも、リンゴが落ちるのって、本当に『引力』なのかな? 地球がリンゴを『愛している』から、引き寄せているのかもしれないじゃないか?」

「その説、面白い! じゃあ、星が落ちてこないのは、地球が片思いしてるってこと?」

物理学の生徒たちが、突拍子もない仮説で笑い合っている。歴史学の生徒たちは、年号の暗記から解放され、「もしあの時代の農民がスマートフォンを持っていたら、革命はもっと早く起きたか?」などと、目を輝かせて語り合っていた。失われた知識の代わりに、彼らは無限の問いと、奔放な想像力を手に入れていた。

中庭で、僕はリナを見つけた。彼女は空を見上げ、何かを夢見るような表情をしていた。

「カイ。私、歴史のことはほとんど忘れちゃった。でもね、なんだか、すごく自由な気分なの。年表も、人物名も、全部忘れたからこそ、新しい物語を想像できる。もし私が、あの時代に生きていたら……なんて考えると、ワクワクしてくるんだ」

彼女が振り向いた、その瞬間。僕は息を呑んだ。

リナの頭上に浮かんでいたのは、かつての重厚な歴史書ではなかった。そこにあったのは、生まれたての輝きを放つ、一冊の「真っ白な本」だった。それは何一つ書かれていない、純粋な可能性の塊。これからどんな物語でも紡ぐことができる、無限の余白。その輝きは、僕が今まで見てきたどんなオーラよりも、力強く、そして美しかった。

僕自身のオーラは、相変わらず見えない。けれど、今はそれでいいと思えた。きっと僕の頭上にも、彼女と同じ、真っ白な本が輝いているのだろう。これから僕たちが何を学び、何を書き込んでいくのか。その始まりに立ち会っているのだ。

ふと見上げると、枯れ果てたはずの「知の樹」の枝の先に、小さな、本当に小さな緑色の芽が、朝日に照らされて静かに息吹いていた。新しい時代の産声が、聞こえた気がした。