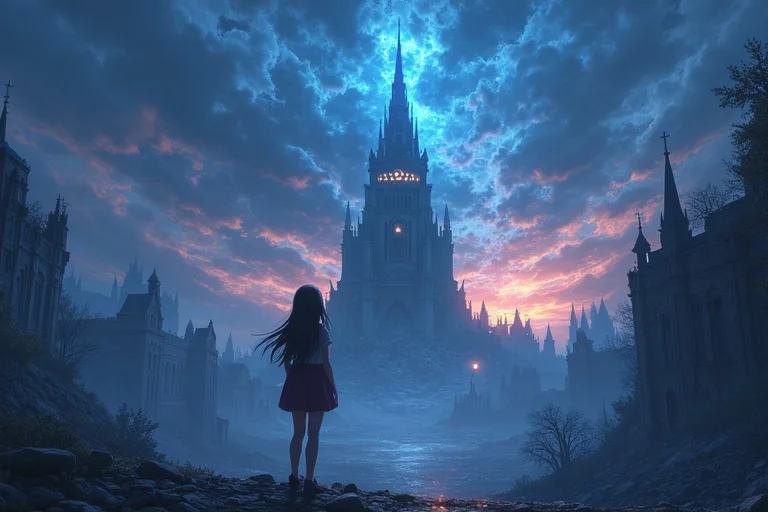

第一章 禁忌の結晶

この学舎では、言葉に重さがある。

僕たちが通う私立澄空学園は、静寂に支配されている。廊下を歩いても聞こえるのは靴音と衣擦れの音だけ。教室では、生徒たちは指先で空中に文字を描き、あるいは小さなメモ帳にペンを走らせて意思を疎通する。無駄口は、文字通り自分の存在を重くするからだ。

ここで発せられた言葉は、物理的な質量と形を持つ「言霊結晶(コトダマ・クリスタル)」となって、声の主の足元にころりと落ちる。おはよう、という挨拶はビー玉ほどの透明な結晶に。ありがとう、という感謝は掌で温めるとほのかに光る乳白色の石に。言葉の意味や感情によって、結晶の色、形、そして重さは変わる。生徒一人ひとりには、一日に話せる「言葉の許容量」が厳格に定められており、それを超えると、結晶の重みに引かれて一歩も動けなくなる。だから僕らは、沈黙を学ぶのだ。

僕、水無月響(みなづき ひびき)は、その中でも特に寡黙な生徒だった。僕の言葉は、なぜかいつも他人より少しだけ重い。過去に、僕の何気ない一言が、たった一つの結晶が、親友の心を砕いてしまったことがあった。それ以来、僕は言葉を発することを極端に恐れるようになった。僕の足元には、ほとんど結晶が転がっていない。それが僕の誇りであり、同時に、どうしようもない孤独の証明でもあった。

その日の朝、日常の静寂を切り裂くように、異変は起きた。

教室の扉を開けた僕の目に飛び込んできたのは、床の中央に落ちた、一つの異様な結晶だった。それは、これまで見たどんなものとも違っていた。泥を固めたような、光を一切通さない漆黒。歪な形は、まるで苦悶に喘ぐ人間の顔のようにも見える。大きさはこぶし大ほどもあるだろうか。教室の誰もがそれに気づき、息を呑んで遠巻きにしている。空気が、物理的に重くなったように感じた。

黒い結晶。それは、この学園における最大の禁忌。憎悪、嫉妬、絶望――そういった負の感情を込めた言葉が生み出すとされる、呪いの結晶だ。教師たちが慌ててやってきて、特殊な器具でそれを回収していくのを、僕たちは沈黙の中で見つめていた。

誰が、こんな言葉を? なぜ、この教室に?

僕の心に、ずしりと重い問いの結晶が生まれた。それは声にはならず、ただ胸の奥深くへと沈んでいった。静まり返った教室の窓から差し込む光が、床に落ちたままの、誰かの小さな「どうしよう」という形の結晶をきらりと照らした。

第二章 図書室の番人と失われた言葉

黒い結晶の噂は、声なき声となって学園中に広がった。生徒たちは互いに疑心暗鬼になり、ただでさえ希薄だったコミュニケーションは、さらに凍てついていった。重苦しい沈黙が、まるで鉛の毛布のように学舎を覆っていた。

僕は、あの結晶のことが頭から離れなかった。あの禍々しい質量。あれほどの負の感情を言葉にするには、どれほどの苦しみが要るのだろう。僕は、知らず知らずのうちに、その持ち主を探していた。

手がかりを求めて足を運んだのは、学園の最も静かな場所――図書館だった。古い紙の匂いが満ちるその場所の奥に、「言霊保管室」という札が掛かった小部屋がある。そこは、卒業生たちが残していった特に美しい言葉の結晶や、歴史的に価値のある言葉が保管されている場所だ。

部屋の主は、朝比奈詩織(あさひな しおり)という女子生徒だった。

彼女は、僕とは正反対の存在だった。彼女は言葉を恐れていなかった。むしろ、言葉を愛していた。彼女が交わす言葉は、いつも的確で、温かく、そして驚くほど軽やかだった。彼女の足元にはいつも、淡い桜色や空色の、宝石のようにきらめく小さな結晶が愛らしく転がっていた。

「何か、お探しですか? 水無月くん」

僕が部屋に入ると、彼女は古い結晶を柔らかい布で磨きながら、澄んだ声で尋ねた。彼女の声から生まれた結晶は、小さな鈴のような形で、床を軽やかに跳ねた。

「……古い言葉について、知りたくて」僕は、喉から絞り出すように言った。床に、灰色の小さな結晶がこつんと落ちる。重い。

詩織は僕の足元の結晶を一瞥し、そして悲しそうに微笑んだ。「あなたの言葉、とても誠実な音がしますね。でも、少し重すぎるみたい」

彼女は立ち上がると、ガラスケースの一つを指さした。中には、複雑な虹色の光を放つ、大きな結晶が納められている。

「これはね、『愛』という言葉の結晶よ。百年以上前のもの。今、これほどの言葉を紡げる人は、もういないの」

彼女は、この学園がかつて「自由な対話」に満ちていた時代があったことを教えてくれた。人々が言葉の重さを気にせず、心ゆくまで語り合っていた時代。しかし、言葉の力が暴走し、争いを生んだ結果、今の沈黙のルールが生まれたのだという。

「私は、信じているんです。言葉は人を縛るためじゃなく、繋ぐためにあるって。失われた言葉たちを、もう一度この学園に取り戻したい」

彼女の瞳は、真摯な光に満ちていた。その光に惹かれるように、僕は黒い結晶のことを打ち明けた。僕の言葉は重く、どもりがちだったが、詩織は静かに最後まで聞いてくれた。

「その結晶、私も探しているのかもしれない」彼女はそう呟いた。「どんなに黒くても、歪んでいても、それは誰かの心のかけらだから」

彼女と話していると、胸の奥に沈んでいた僕自身の問いの結晶が、少しだけ軽くなるような気がした。

第三章 沈黙の伝染と偽りの光

それから数日後、学園をさらなる異変が襲った。生徒たちが次々と、自分の言葉の重みに耐えきれず、動けなくなる「沈黙症」が蔓延し始めたのだ。発症した生徒は、まるで石像のようにその場に立ち尽くし、表情もなく、ただ床に散らばった自らの結晶を見つめているだけだった。それは、言葉の死だった。

原因は、あの黒い結晶に違いない。僕と詩織は確信していた。あの結晶には、他者の言葉を重くする呪いのような力があるのだ。僕たちは、これ以上の犠牲者が出る前に、結晶の持ち主を見つけ出そうと奔走した。

調査を進める中で、僕たちは奇妙な事実に気づいた。沈黙症が発症した場所には、いつも微かに甘い、花の香りが残っていること。そして、その香りは、詩織がいつも身につけている香水のものとよく似ていた。

まさか。そんなはずはない。僕が疑念を打ち消そうとした、その時だった。

放課後の言霊保管室。詩織は一人、窓の外を眺めていた。その足元に、信じられないものが転がっているのを、僕は見てしまった。

それは、先日教室で見つかったものと寸分違わぬ、あの禍々しい黒い結晶だった。

「……朝比奈さん?」

僕の声は震えていた。床に、ひび割れた結晶が落ちる。

詩織はゆっくりと振り返った。その顔には、いつもの優しい微笑みはなかった。代わりに浮かんでいたのは、底なしの疲労と、深い、深い絶望の色だった。

「気づいてしまったのね、水無月くん」

彼女が呟くと、足元にまた一つ、黒く歪んだ結晶が生まれた。甘い花の香りは、絶望の臭いを隠すためのものだったのだ。

「失われた言葉を取り戻したいって言ったわよね。あれは嘘じゃない。でも、本当のことでもないの」

彼女は語り始めた。彼女は、かつてこの学園で、誰よりも自由に言葉を愛した一族の末裔だった。しかし、彼女が受け継いだのは、その力だけではなかった。言葉が力を失っていくこの時代への、一族代々の深い絶望もまた、彼女の中に受け継がれていた。

「私は、美しい言葉を紡げば紡ぐほど、その裏側で、この沈黙の世界への怒りや悲しみが、黒い澱のように溜まっていくのを感じていた。私の綺麗な結晶は、この醜い本心を隠すための、ただのコーティングだったのよ」

彼女こそが、最初の沈黙症患者だった。彼女は、自らの言葉の二面性――光と闇の重さに引き裂かれ、心を蝕まれていたのだ。彼女が夢見た「自由な対話」は、彼女自身が失ってしまった、偽りのない心そのものだった。

彼女の周りにきらめいていた美しい結晶が、次々と色を失い、音を立てて崩れていく。そして、その下から現れたのは、無数の黒い結晶だった。詩織の体は、その重さに耐えきれず、ゆっくりと床に沈んでいく。

「もう、疲れたの……」

絶望の言葉が、部屋の空気を震わせた。

第四章 想いの重さ

詩織の体は、自らが発した絶望の結晶に埋もれ、完全に動けなくなろうとしていた。学園のシステムが彼女を「エラー」と認識したのか、壁のスピーカーから冷たい無機質な警告音が鳴り響く。このままでは、彼女の存在そのものが消去されてしまう。

ダメだ。そんなこと、させない。

僕は、心の奥底でずっと鍵をかけていた扉を、こじ開ける決意をした。そこには、僕が長年封じ込めてきた、重くて、不格好で、どうしようもなく正直な言葉たちが、解放されるのを待っていた。親友を傷つけてしまった後悔。誰かと繋がりたいと願う孤独。そして、詩織と出会って、僕の中に生まれた微かな光。

僕は、大きく息を吸い込んだ。

「朝比奈さん!」

僕の叫びは、結晶となって床に叩きつけられた。それは、今まで僕が作ったどんなものよりも大きく、重かった。しかし、その色は黒ではなかった。磨き上げたばかりの銀のような、鈍いけれど、確かな輝きを放っていた。

「君の言葉は、重くても、黒くても、歪んでいても、全部君自身だ! だったら、僕がそれを受け止める! 君の悲しみも、怒りも、絶望も、全部僕にぶつけてくれ!」

次々と、僕は言葉を紡いだ。謝罪の言葉、感謝の言葉、そして、震える声で告げた、拙い好意の言葉。僕の足元には、大小さまざまな銀色の結晶が積み上がっていく。体が鉛のように重くなる。立っているのがやっとだ。でも、不思議と心は軽かった。

僕が放った銀色の結晶の一つが、詩織を覆う黒い結晶に触れた。すると、信じられないことが起きた。黒い結晶は砕け散るのではなく、まるで氷が解けるように、ゆっくりと銀色の光の中に溶け込んでいったのだ。

言葉の本当の重さとは、質量じゃない。込められた「想い」の重さだったんだ。僕の不器用で、けれど本心からの言葉が、彼女の絶望を浄化していく。

やがて、すべての黒い結晶が消え、詩織の体が再び自由になった。彼女の瞳からは、大粒の涙が溢れ、それは床に落ちて、透明な水晶のような美しい結晶になった。

学園のルールは、あの日を境に変わることはなかった。言葉は依然として重く、僕らの世界は静寂に包まれたままだ。

でも、僕と詩織の世界は、確かに変わった。

僕はもう、言葉を発することを恐れない。詩織もまた、自分の弱さを受け入れ、時折、小さな黒い結晶を落としながらも、前よりもずっと優しい笑顔を見せるようになった。

放課後の教室で、僕らは二人、向かい合って座る。

僕が「今日の夕日は綺麗だね」と、銀色の結晶を一つ落とす。

彼女は「ええ、本当に」と微笑んで、透き通った結晶を一つ返す。

それは、世界で一番重くて、そして一番温かい、僕らだけの対話だった。