第1章: 硝子の墓標と灰色の食卓

ビルの最上階。分厚いカーテンの隙間、冬の希薄な陽光が、埃の浮遊する空間を鋭く切り裂いている。

その光の中、幽霊のような輪郭を晒す青年が一人。**色素の薄い灰色の髪**。**膝下まである漆黒のロングコート**は、彼が纏う空気を一層冷たく沈殿させていた。目の下に刻まれた**濃い隈**は、これまで飲み込んできた他人の地獄、その年輪。

「……ふう」

灰崎カイ。彼が持ち上げた陶器のカップから、ブラックコーヒーの湯気が立ち昇る。食道を灼く熱さだけが、この希薄な世界に彼を繋ぎ止める鎖だった。

背後の豪奢なベッドには、先ほどまで末期癌の激痛に喉を掻きむしっていた老富豪。今は赤子のような寝息。

カイの手首、そこに浮き上がった蜘蛛の巣のような赤い痣が、皮膚の下へ溶けるように消えていく。

「お支払いは確認しました。その安らぎ、確かに納品いたします」

感情の抜け落ちた、事務的な声。空になったカップを置き、踵を返す。

重厚な扉が軋み、一台の車椅子が滑り込んできたのはその時だ。

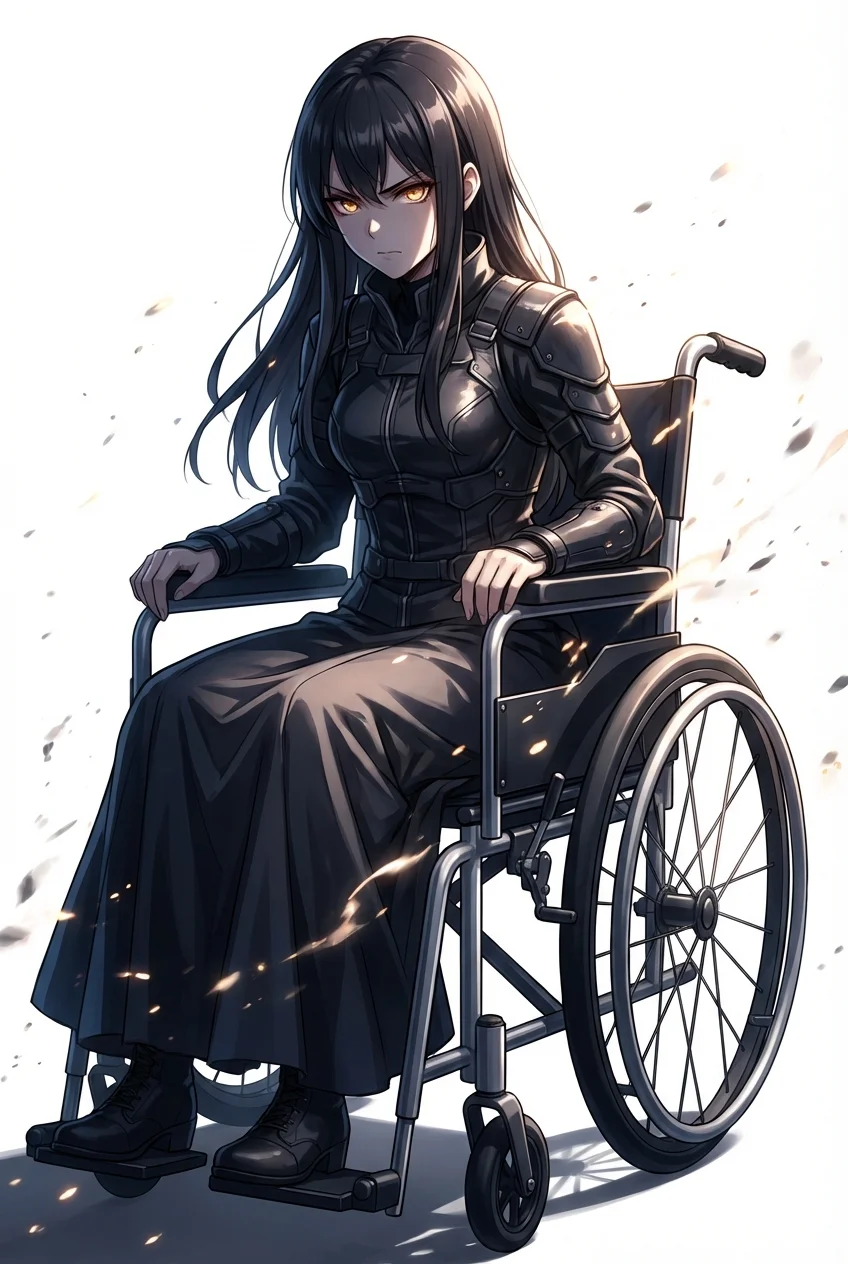

そこにいたのは、今にも消えてしまいそうな少女。

透き通るような病的な白い肌**。対照的に流れる、闇を切り取ったような**長い黒髪**。膝に掛けられたウールの毛布越しでもわかる、あまりに細い四肢。

月島ミナ。カルテで見た名前。余命三ヶ月の依頼人。

「あなたが、ペイン・イーター?」

鈴を転がすように澄んだ声。だが、その響きには奇妙なほどの老成があった。

カイは無造作にポケットへ手を突っ込み、見下ろす。

「灰崎カイです。……痛みの除去をご希望で? 今なら、呼吸のたびに肺をガラス片で擦られるその苦痛、即座に引き取れますが」

「ううん、違うの」

首を振るミナ。車椅子のリムを握りしめる指関節が白く浮く。彼女の視線はカイの瞳を射抜いた。死にゆく者の諦念ではない。そこにあるのは、奇妙なほど温かい、慈愛に似た熱。

「今ある痛みは、私が生きている証拠だから。……お願いしたいのは、三ヶ月後」

深く、息を吸い込む音。

「私が死ぬ瞬間の、すべての恐怖と絶望。それを……あなたが買い取って」

死の苦痛の予約。カイの眉が動く。魂が肉体から引き剥がされる断末魔。それは彼にとって、最高級の食事に他ならない。

「その絶望、お見積りしましょうか」

言い放つカイへ、ミナはふわりと微笑んだ。

その笑顔の裏側。決して解けない呪いのような意図に、この時の彼はまだ気づいていない。

第2章: 指先の幻影

契約は履行へ。死の痛みを一度に受け止めるには、回路の「慣らし」が不可欠となる。

週に一度の訪問。ミナの日常にへばりつく小さな棘を取り除く日々。

「今日は、注射の痕が痛むの」

温室のようなサンルーム。差し出された腕には、無数の針の痕が青黒い斑点となっている。カイの手が重なる。走る静電気。

神経接続(コネクト)。ミナの眉間から皺が消え、同時にカイの腕へ鈍い疼痛が移動する。

「……冷たい手。でも、落ち着く」

ミナの呟き。カイの手の甲に重ねられた彼女の手。反射的に引こうとしたカイだが、その拘束力は意外なほど強かった。

「ピアノ、弾けなくなっちゃったんだ」

唐突な言葉。視線の先、埃を被ったグランドピアノ。

咀嚼するよりも早く、味覚としての「絶望」がカイの舌に乗る。

鍵盤を叩こうとしても指が石のように動かない焦燥。脳内で鳴り響く音楽を形にできない窒息感。彼女の記憶が痛覚信号となり、カイの神経を逆流した。

肉体の痛みよりも遥かに鋭く、空虚な胸郭を抉る感覚。

(これが、君の痛みか)

無意識に彷徨う指先。動かないはずの指が、カイの体を借りて虚空を叩く。

ドクン、と心臓が跳ねた。

「商品」でしかなかった他人の感覚が、初めて質量を持って内側へ流れ込む。

「ねえ、カイさん」

コートの裾を掴む少女。

「私を壊さないように、抱きしめてくれる?」

契約外の要求。しかし、拒絶できない。痩せ細った体を腕の中に閉じ込める。消毒液と、微かなラベンダーの香り。

温かい。

他人の痛みを喰らうことでしか生を実感できなかった怪物の体温が、彼女と混ざり合う。

一瞬、視界がノイズのように歪んだ。

知らない記憶。夕暮れの公園。泣いている男の子。

(……なんだ、これは?)

思考の隅に引っかかった違和感。ミナの瞳を見た途端、それは鋭い棘となって脳髄を刺した。彼女はなぜ、こんなにも悲しそうな目で、僕を見るのか。

第3章: 魂のオーバーライト

紫煙と錆の臭いが充満する地下診療所。

片眼鏡の奥、眼光を鋭く光らせた医師、ドクター・ギル。光源にかざしたレントゲン写真を見つめている。**ボロボロの白衣**にこびりついた血痕は、乾いた花弁のよう。

「おい、カイ。お前の脳みそ、どうなってやがる」

咥えタバコを灰皿に押し付け、椅子を蹴るようにして向き直るギル。

診察台の上、上半身裸のカイ。その背中には、文字のような不気味な痣が浮かび上がっていた。

「最近、視界が明滅するんです。それに、自分のものじゃない記憶が……」

「当たり前だ。お前の能力は『痛みを食べる』なんて都合のいいもんじゃねぇ」

低く唸り、カルテを机に叩きつける音。

「『転写(コピー)』だ。お前は他人の痛みを、自分の神経系に焼き付けてるだけだ。容量(キャパシティ)を超えりゃ、ハードディスクはクラッシュする。……つまり、お前の人格(テメェ)が消え失せるんだよ」

無言で掌を見つめるカイ。震える指先。

「あのお嬢ちゃんの依頼、断れ」

ギルの声に滲む焦燥。

「死の瞬間の苦痛? そんなもん取り込んだら、お前の記憶領域なんて一瞬で吹き飛ぶぞ。廃人になるのがオチだ」

「……構いません。報酬は受け取った」

「金の問題じゃねぇ!」

胸倉を掴み上げられる。その拍子、机から滑り落ちた一枚の古い写真。

幼い少年と、赤ん坊を抱いた少女。

カイの視線が釘付けになる。写真の裏、走り書きのインク。

『カイ、ミナ。私の愛しい子供たち』

早鐘を打つ心臓。キーンと鳴り響く耳鳴り。

ミナの顔。あの慈愛に満ちた瞳。

「お兄ちゃん」と呼ぶ幻聴。

「……まさか」

掠れた声。

ギルは苦虫を噛み潰したような顔で、手を離した。

「あのお嬢ちゃんは知ってたんだよ。お前が生き別れた兄だってな。……あいつは、お前に復讐しようとしてるんじゃねぇ。お前が幼い頃に失った『痛みを感じる心』を、自分の死と引き換えに取り戻させようとしてるんだ」

ミナの願いは、痛みの除去ではない。

愛する兄に「死の恐怖」という最強の「生の実感」を植え付け、空っぽの彼を人間として再生させること。たとえそれが、兄の記憶から自分の存在を消し去ることになろうとも。

「なんて……残酷な愛だ」

膝から崩れ落ちるカイ。床の冷たさを、初めて「冷たい」と感じた。

迫る刻限。彼女の死期は、もう今夜。

第4章: 忘却への疾走

深夜の病室。モニターの電子音だけが、命の砂時計のようにリズムを刻む。

浅い呼吸。蝋人形のように生気を失った白い肌。

扉を開けると、薄く開かれる目。

「……来ちゃ、だめ」

酸素マスクの下、微かに動く唇。

「契約は、破棄する。……逃げて、お兄ちゃん」

理性が焼き切れた。

ベッドサイドへ駆け寄り、冷え切った手を両手で包み込む。

「逃げる? どこへだ。君の痛みがここにあるのに」

「私が死ねば、お兄ちゃんは……全部、忘れる。私のことも、自分の名前も……ただの、抜け殻になっちゃう……!」

溢れ、枕を濡らす涙。残された最後の力を振り絞り、カイの手を振りほどこうとする少女。

「嫌よ……! 私を忘れないで……! でも、お兄ちゃんには生きていてほしい……っ!」

矛盾した叫び。それが愛の正体。

カイは手をさらに強く握りしめる。骨が軋むほどに。

脳内で鳴り響く警報。これ以上、彼女の苦痛に同調すれば、自我が崩壊する。記憶のライブラリが、端から炎上していく感覚。

「忘れない」

嘘をついた。

いや、それは祈り。

「痛みは消えない。君がいた証拠は、僕の体に傷として残る。……だから」

身を乗り出し、彼女の額に自分の額を押し当てる。

転写(コネクト)。

決壊するダムのような奔流。内臓が裏返るような激痛が、全身を駆け巡った。

「ぐ、あぁぁぁぁぁッ!!」

獣のような咆哮。

赤く染まる視界。ミナとの思い出――サンルームの紅茶、ピアノの音、車椅子の軋み――走馬灯のように現れては、黒いインクで塗り潰されていく。

「やめて! お願い、離して!!」

遠くなるミナの絶叫。

自分の名前が、溶けていく。

(僕は、誰だ?)

(この痛みは、誰のものだ?)

思考がノイズに埋もれる寸前、カイは彼女の瞳を見た。

恐怖に歪み、それでもなお、愛おしさに溢れた瞳を。

「……さあ、全部よこせ。君の絶望は、僕のものだ」

笑った。

その笑顔は、かつてないほど人間らしく、そして今にも壊れそうなほど歪で。

第5章: 透明な涙と愛しい傷跡

心停止のアラーム。断末魔のように鳴り響く。

だが、ミナの表情に苦悶はなかった。

死の瞬間に襲い来るはずの万力のような圧迫感も、暗闇への恐怖も、すべてカイが飲み込んだからだ。

ただ心地よい眠りに落ちるように、ふわりと閉じる瞼。

「……ありがとう」

最期の吐息。言葉にはならずとも、確かにカイの魂へ刻まれた。

瞬間、意識のホワイトアウト。

世界が光に包まれ、唐突に電源が落ちるように暗転した。

* * *

消毒液の匂い。

窓の外、小鳥の囀り。

ゆっくりと開く目。

白い天井、白い壁。見知らぬ部屋。

体を起こそうとするが、全身が鉛のように重い。

枕元には、初老の医師。パイプ椅子に座り、眠そうに煙草をふかしていた。

「……気がついたか、馬鹿野郎」

ぶっきらぼうな声。

口を開こうとしても、言葉が出てこない。

自分の名前が思い出せない。ここがどこなのか、自分が何者なのか。記憶の図書館は空っぽだった。きれいにフォーマットされたハードディスクのように。

「……ここは?」

「病院だ。お前は……まあ、長い夢を見てたんだよ」

短く答え、窓の方へ顎をしゃくる医師。

窓辺の花瓶。

そこには、枯れかけた白い花が一輪、挿されていた。

その花を見た瞬間、青年の胸の奥で、何かが激しく暴れる。

ドクン。

心臓を鷲掴みにする鋭い痛み。

物理的なものではない。もっと根源的な、魂が欠落した部分が疼くような感覚。

「あ……」

滲む視界。

頬を伝う熱いもの。

なぜ泣いているのか分からない。

悲しいのか、寂しいのか、それとも嬉しいのか。感情の名前さえ分からない。

ただ、その枯れた花を見ていると、胸が張り裂けそうなほど痛いのだ。

そして、その痛みだけが、ひどく愛おしい。

「……痛い」

震える手で胸を押さえ、涙を流しながら笑う。

空っぽの心に、痛みだけが満ちている。

かつて誰かがそこにいたという、確かな熱量を持った傷跡。

「ああ、痛いな……」

その痛みこそが、彼が人間として生き直すための、最初の鼓動となった。