第一章 雨と、空っぽの器

ワイパーが悲鳴を上げている。

豪雨が、世界の輪郭を強引に削り取ろうとしていた。

外界は泥のような灰色に沈んでいるが、私の眼には違う景色が映る。

行き交う人々、街のネオン、それら全てが毒々しい原色の「欲望」として視界にへばりつく。

粘着質な嫉妬の緑、暴力的な怒りの赤、腐敗した性欲の紫。

吐き気がする。

私はハンドルを握る手に力を込めた。

白手袋の白さだけが、この汚泥のような世界で唯一の救いだ。

「……蓮さん」

バックミラー越しに、濡れた声が鼓膜を震わせた。

九条冴子。

喪服の黒が、彼女の抜けるような白い肌を、残酷なまでに際立たせている。

「まだ、雨はやまないの?」

「ええ。世界が水没するまで、降り続くかもしれません」

私は乾いた声で答えた。

私の心臓には穴が開いている。

どれだけ他人の欲望の色を覗き見ても、私自身には「色」がない。

生まれた時から、私は透明な虚無だ。

だからこそ、誰かの強烈な感情で満たされたいと、浅ましく渇望している。

「ふふ。あなた、いま『寂しい』って顔をしたわ」

冴子が身を乗り出した。

彼女の周囲だけは、色がなかった。

静謐な、夜の海のような漆黒。

夫を亡くしたばかりの未亡人が纏う、底知れぬ喪失の色。

彼女の首筋には、私が贈ったベルベットのチョーカーが巻かれている。

それは彼女の生体反応を光に変えて私に伝える、倒錯した首輪。

チカ、チカ。

チョーカーの小さな宝石が、淡い桜色に明滅した。

数値ではない。

私にはわかる。それが、彼女の内側で密かに着火した「熱情」の色だと。

「ねえ、蓮さん」

彼女の指先が、運転席と助手席の隙間から伸び、私の肩に触れた。

白手袋の上からだというのに、火傷しそうな熱が伝播する。

「私のこと、暴きたいんでしょう? この喪服の下に隠した、本当の色を」

「……仕事中ですから」

「嘘つき」

耳元で囁かれる吐息が、甘い毒のように脳髄へ回る。

彼女は知っているのだ。

私が、色彩を持たぬ空っぽの器であり、彼女という絵具を注ぎ込まれるのを待っていることを。

「あなたのその眼……飢えた獣みたい」

彼女の瞳が潤み、とろりとした光を帯びる。

私の喉が鳴った。

理性の堤防に、致命的な亀裂が入る音がした。

私は無言でウィンカーを出し、車を路肩の暗がりに滑り込ませた。

ハザードランプの点滅だけが、深海のような車内を赤く染め上げる。

「……後悔しますよ」

私は震える指で、自身を外界から隔絶していた白手袋を引き抜いた。

第二章 色彩の融解

素肌が空気に触れた瞬間、車内の湿度が爆発的に跳ね上がった。

私はシートを乗り越え、後部座席へと雪崩れ込む。

狭い密室。

逃げ場などない。

いや、逃げるつもりなど最初からなかったのだ。

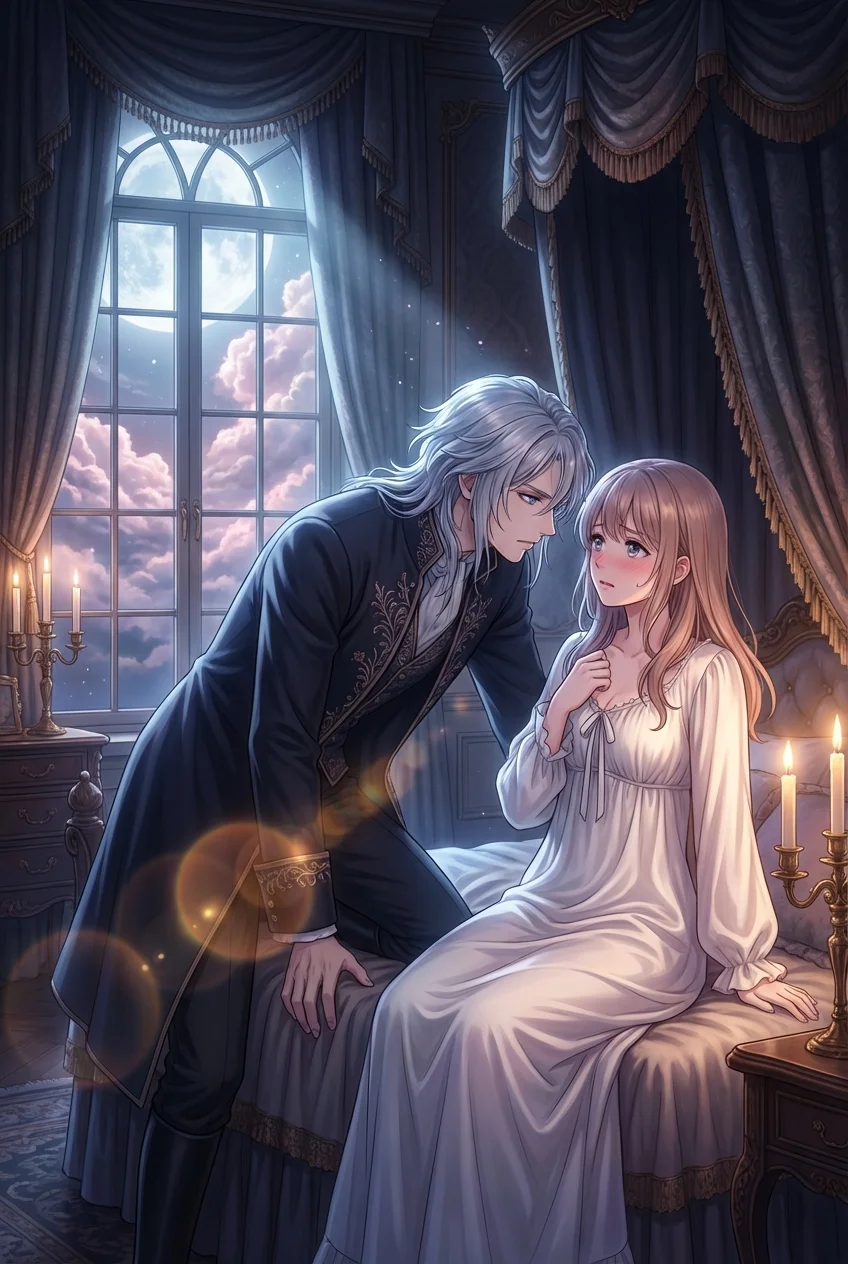

冴子は、雨に濡れた花のように、シートの上でただ静かに開いていた。

「見せてくれ。君の、全てを」

私の掌が、彼女の頬を包み込む。

――ドクン。

掌から、雷撃が走った。

彼女の鼓動ではない。

私の鼓動でもない。

二つの心臓が、一つのリズムを刻み始めた音だ。

ヒュッ、と息を吸うタイミングが重なる。

瞬きの速度が重なる。

皮膚の下を流れる血液の奔流が、私の血管へと逆流してくる錯覚。

「あ……っ、蓮、さん……!」

彼女が背中を反らせ、私の名を呼ぶ。

その声は、私の喉から発せられたかのように内側に響いた。

境界線が、溶けていく。

私と彼女を隔てていた肉の壁が、熱によって液状化し、混ざり合う。

視界が弾けた。

彼女の奥底から溢れ出した色が、車内を塗り替えていく。

それは、目が潰れるほどに鮮烈な「黄金色」。

寂しさも、哀しみも、背徳さえも飲み込んで輝く、純粋な愛への渇望。

私と同じだ。

彼女もまた、誰かに満たされることを叫んでいる。

「綺麗だ……」

私はうわごとのように呟き、彼女の喪服の襟元に指を滑り込ませた。

肌と肌が触れ合うたび、視神経が焼き切れるほどの色彩が脳内を乱舞する。

「もっと、深く……私を混ぜて……」

彼女の懇願は、私の渇きそのものだった。

私は彼女の熱源へと手を伸ばす。

柔らかく、温かく、全てを受け入れる深淵。

そこへ指先が沈んでいく。

蜜のような熱に触れた瞬間、私の魂の輪郭が完全に崩壊した。

「ひぁっ……!」

甘美な悲鳴が、雨音をかき消す。

チョーカーの明滅が、狂ったように赤く輝き、彼女の高まりを視覚的な暴力として私に叩きつける。

もはや、どちらが触れ、どちらが感じているのか判別できない。

彼女が震えれば、私が震える。

彼女が熱に浮かれれば、私が溺れる。

「満たされる……色が、流れ込んでくる……」

空っぽだった私の器に、黄金の熱が注ぎ込まれる。

孤独が蒸発していく。

冷え切っていた世界が、体温を取り戻していく。

「蓮さん、愛して……私だけを、見て……」

彼女の瞳が、虚空を見つめながら焦点を失っていく。

その瞳孔の奥に、極彩色の万華鏡が見えた。

理性が焼き尽くされる。

私は獣のように、ただひたすらにその光を貪った。

第三章 鏡の国の孤独

絶頂の瞬間、世界が白く染まった。

黄金の奔流が私の全存在を貫き、意識が彼方へと吹き飛ばされる。

永遠にも思える刹那の後、ゆっくりと、世界が色を取り戻し始めた。

「……はあ、はあ……」

荒い呼吸だけが、車内に残響している。

汗ばんだシャツが肌に張り付く不快感。

そして、圧倒的な静寂。

ふと、違和感を覚えた。

あんなにも激しく明滅していたチョーカーの光が、どこにもない。

腕の中にあったはずの、柔らかな重みも。

「……冴子?」

名を呼ぶ。

返事はない。

あるのは、ただ重苦しい湿度だけ。

私はゆっくりと顔を上げた。

そこには、誰もいなかった。

乱れた後部座席。

誰かが座っていた形跡すらない、冷たい革のシート。

「…………」

寒気が、背筋を駆け上がった。

私は震える手で、バックミラーを覗き込む。

ミラーの中には、男が一人。

涙でぐしゃぐしゃに濡れた顔で、こちらを見つめている私自身が映っていた。

私の首には、何も巻かれていない。

だが、鏡の中の私は、首元を押さえて苦しげに喘いでいる。

視界の隅で、ふわりと黄金色の残滓が揺らめき、そして霧散した。

まるで、最初からそこには「私」しかいなかったかのように。

雨が上がっていた。

雲の切れ間から差し込む月光が、車内を青白く照らし出す。

私は自身の右手を見た。

まだ、微かに温かい。

幻影を抱き、幻影と交わり、自分自身の孤独を慰めていたその手。

「……そうか」

言葉は、ため息となって消えた。

九条冴子。

彼女は、私の「愛されたい」という強烈な飢餓が生み出した、哀しい鏡像だったのか。

私が求めた色彩は、他人のものではなかった。

私自身が流した血の色であり、涙の色だったのだ。

虚無感に襲われるはずだった。

だが不思議と、胸の奥には確かな温もりが残っていた。

空っぽだった器の底に、ほんのわずかだが、自分自身を愛おしむような、淡い色が沈殿している。

私はシートに深く沈み込み、目を閉じた。

瞼の裏に、あの黄金色の笑顔が焼き付いて離れない。

窓硝子に映る自分自身の影が、どこか優しげに、私を見下ろしているような気がした。