第一章 灰色の飢餓と青い血

換気ファンが、重苦しい唸りを上げている。

惑星アビソスの海底基地。湿度は常に九〇パーセントを超え、肌にまとわりつく空気は、カビと鉄錆、そしてどこか甘ったるい腐臭を含んでいた。

私は、銀色のさらに盛り付けられた「それ」を睨みつける。

「……これが、今日の獲物?」

フォークの先で突き刺したのは、ゼリー状の肉塊だ。

深海に生息する『ヴォイド・クラブ』の身。

地球の富裕層なら、これひと口に数万クレジットを支払うだろう。

けれど、私の舌にとっては、ただの汚泥だった。

口に含んだ瞬間、広がるのはジャリジャリとした砂の感触と、鼻をつくアンモニア臭。

「……不味い」

吐き捨てるように呟き、皿を押しやる。

胃袋が、空っぽのまま悲鳴を上げた。

飢えている。

腹ではない。もっと根源的な、魂の飢え。

私の味覚は壊れてしまった。あまりにも鋭敏になりすぎて、この世のすべての食材が、私にとっては灰や毒の味にしか感じられない。

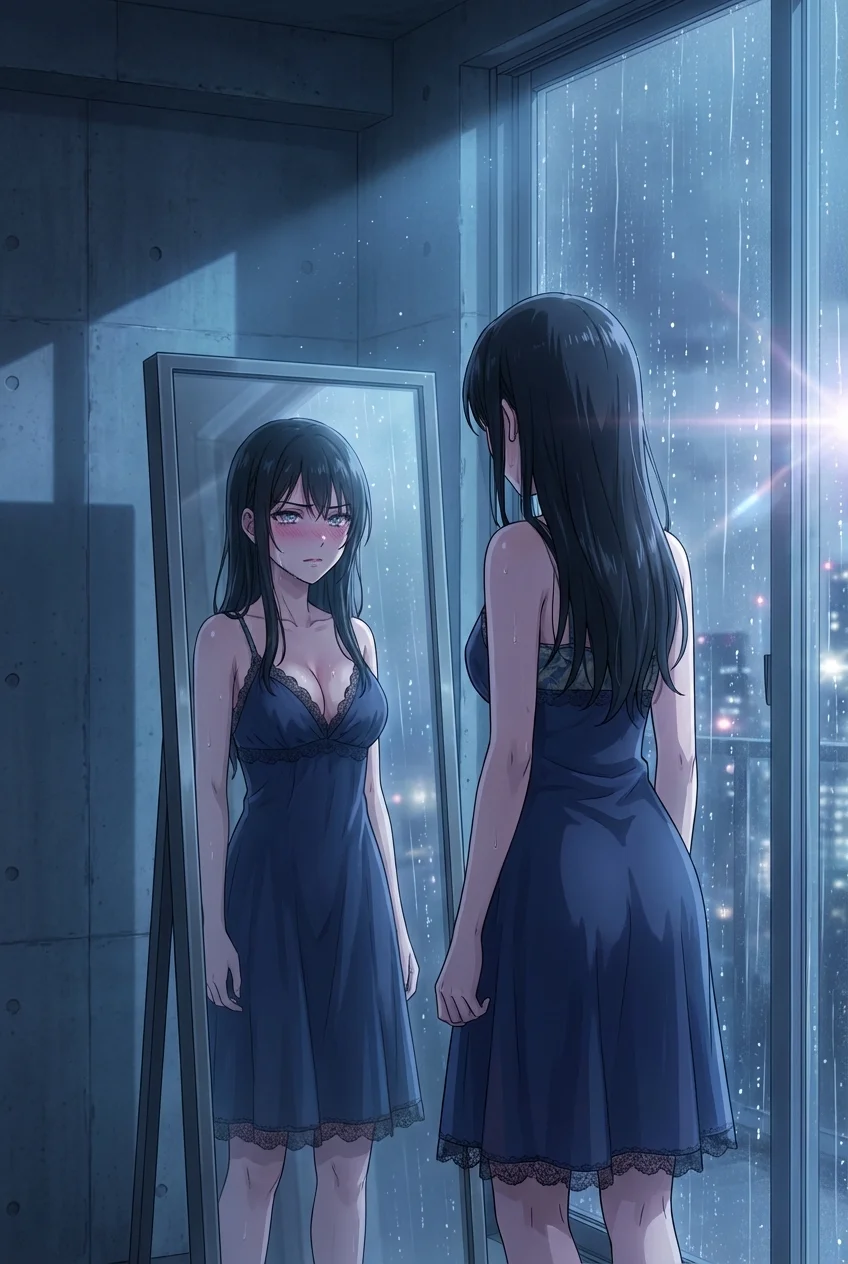

生きている実感がない。色彩のない世界。

「食わねぇと、死ぬぞ」

低く、掠れた声が背後から響く。

カエルだ。

この過酷な惑星で唯一のパートナーであり、私の専属ハンター。

彼は濡れた髪を無造作にかき上げながら、重い防護スーツを脱ぎ捨てていた。

その瞬間、空気が変わった。

むせ返るような、強烈な匂い。

獣の臭いではない。もっと鋭く、脳髄を直接刺激するような、痺れる香り。

私の喉が、無意識に鳴る。

「……怪我をしてるの?」

私は椅子を蹴るように立ち上がり、彼に歩み寄った。

カエルの左腕、上腕二頭筋のあたりに、紫色の血が滲んでいる。

未知の生物との戦闘で負った傷。

そこから立ち昇る匂いが、私の理性を揺さぶっていた。

「かすり傷だ。寄生虫(パラサイト)が騒いでやがる……ッ」

カエルが苦悶の表情で腕を押さえる。

この惑星のハンターたちは、身体能力を強化するために、現地の寄生生物を体内に宿している。

その代償として、彼らは常に高熱と、強烈な情動に苛まれる。

彼の肌は、異常なほど熱かった。

汗と血、そして寄生体が分泌する神経毒が混じり合った、独特の芳香。

私の視界が、ぐらりと歪む。

「手当てが必要ね」

震える指先で、彼の傷口に触れる。

熱い。

火傷しそうなほどの熱量。

「よせ、エララ。今の俺に触れると……」

「黙って」

私は彼の言葉を遮り、その逞しい胸板に顔を埋めた。

鼻腔いっぱいに吸い込む。

甘い。

狂おしいほどに、甘い。

どんな高級食材よりも、どんな極上のスパイスよりも。

彼の存在そのものが、私の壊れた味覚を歓喜させていた。

「ねえ、カエル。知ってる?」

私は彼の汗ばんだ首筋に、唇を寄せる。

「極限状態の生物が出す体液こそが、宇宙で一番美味しいソースになるのよ」

「……お前、目が……狂ってやがる」

カエルの荒い呼吸が、私の耳を打つ。

彼は拒絶しようとしていたが、その体は正直だった。

寄生体の影響で高まった感度は、私の吐息ひとつで彼を震え上がらせている。

「いただきまーす」

私は理性のタガを外し、彼の傷口に滲む紫色の雫を、舌先で掬い取った。

第二章 捕食という名の愛撫

鉄の味。

いや、違う。これは、もっと深淵な味。

舌の上で弾けた瞬間、電流のような刺激が脊髄を駆け抜ける。

「んぅ……ッ!」

私の口から、艶めかしい声が漏れた。

美味しい。

あまりにも美味しくて、涙が出そうになる。

カエルの血に含まれる神経毒素が、私の麻痺した味蕾を強引にこじ開け、色彩を取り戻させていく。

「エラ、ラ……ッ! やめ、ろ……吸うな……ッ!」

カエルが私の肩を掴み、引き剥がそうとする。

だが、その力は弱々しい。

毒を吸い出されることは、彼にとっても一種の「解放」だからだ。

体内に蓄積された熱と狂気が、私の舌を通じて抜けていく。

その快楽は、通常の神経回路を焼き切るほど強烈なはず。

「苦しいの? 楽にしてあげる」

私は彼をソファに押し倒した。

抵抗できない大男。

普段は冷徹なハンターが、今はただの獲物として私の下にいる。

その事実に、嗜虐心が疼く。

彼のシャツを引き裂くと、汗に濡れた褐色の肌が露わになった。

筋肉の隆起に合わせて、血管がドクドクと脈打っている。

まるで、全身が「食べてくれ」と叫んでいるようだ。

「熱い……体が、燃える……」

カエルの瞳孔が開いている。

寄生体の活性化により、彼の理性は崩壊寸前だった。

私は彼の上に跨り、その熱い胸板を指先でなぞる。

爪を立てると、彼はビクリと背中を反らせた。

「いい声。もっと聞かせて」

首筋から鎖骨、そして鳩尾へ。

舌を這わせるたびに、カエルの喉から獣のような唸り声が漏れる。

彼の肌は塩辛く、そしてとろけるように甘い。

汗の一滴一滴が、私にとっては極上のスープだった。

「エララ、俺を……どうする気だ……」

「愛してあげる。骨の髄まで」

私は彼の耳元で囁き、耳たぶを甘噛みする。

「貴方の毒が、私の命なの。貴方がいないと、私は飢えて死んでしまう」

それは、愛の告白であり、呪いの言葉だった。

彼の下腹部に熱い塊が押し当てられるのを感じる。

彼の本能もまた、私を求めている。

捕食されることを望んでいる。

「ねえ、焦らさないで。中身(オードブル)はまだこれからでしょう?」

私は彼の手首を掴み、頭上に押さえつけた。

支配する悦び。

そして、これから味わう未知の味への期待。

私の空っぽだった胃袋の底が、熱く、重く、疼き始めた。

第三章 融解する境界線

視界がチカチカと明滅する。

基地の照明のせいではない。

カエルから摂取しすぎた毒素が、脳を侵食し始めているのだ。

だが、止まれない。

「はぁ、っ、あぁ……ッ!」

カエルの絶叫が、狭い部屋に反響する。

私が彼の一部を深く含み、貪るたびに、彼の体は弓なりに跳ねた。

直接的な結合よりも、さらに深く、魂を啜り上げられている感覚。

彼の理性が、音を立てて砕け散っていくのがわかる。

「エララ……俺は、お前の……ッ!」

「そうよ、貴方は私の餌。私の生きる糧」

口を離さずに、喉の奥で彼を受け止める。

熱い。

焼け付くような熱塊が、喉元を突き上げてくる。

苦しい。けれど、この窒息感すらも愛おしい。

彼の全てを飲み込みたい。

彼の存在を、私の細胞の一つ一つに刻み込みたい。

汗で滑る肌と肌が擦れ合い、卑猥な水音を立てる。

部屋の湿度は飽和状態に達し、私たちの体からは湯気が立ち上っていた。

限界が近い。

カエルの全身が赤く充血し、筋肉が痙攣を始めている。

寄生体が、宿主の絶頂を感知して、最上の毒素を生成している合図だ。

「出して。貴方の全てを、私の中に」

私は彼の上で腰を揺らし、最後のひと押しを加えた。

「ぁ……ぐ、ああああッ!!」

カエルが喉を枯らして咆哮する。

同時に、私の中に灼熱の奔流が注ぎ込まれた。

それは単なる体液ではない。

生命力そのものの譲渡。

毒であり、薬であり、愛である液体。

「んん……ッ、んぁ……!」

脳髄が白く弾ける。

味覚、嗅覚、触覚、すべての感覚が融合し、一つの巨大な快楽となって私を襲う。

灰色の世界が、極彩色の光に包まれていく。

満たされる。

あぁ、これだ。

私が探し求めていた、究極のグルメ。

それは、愛する男を「苗床」にして初めて得られる、禁断の蜜の味。

第四章 永遠の晩餐

嵐が過ぎ去った後のような静寂。

私たちは絡み合ったまま、泥のように微睡んでいた。

カエルの呼吸はまだ荒いが、その表情からは苦痛が消え、憑き物が落ちたように穏やかだ。

過剰な毒素を抜かれた彼は、しばらくは平穏に過ごせるだろう。

「……悪魔め」

カエルが、掠れた声で呟く。

けれど、私の髪を撫でるその手つきは、どこまでも優しかった。

「否定はしないわ」

私は彼の胸に指で文字を書きながら、くすりと笑う。

「でも、貴方も共犯者よ。あんなに気持ちよさそうな顔をして」

「……否定はできねぇな」

彼は諦めたように息を吐き、私を強く抱きしめ返した。

その腕の力強さに、また下腹部が甘く疼く。

私たちは、もう戻れない。

この深海で、互いを貪り、互いを生かし合う。

私が彼の毒を欲する限り、彼は毒を生み出し続ける。

そして彼が毒に苦しむ限り、私はそれを抜き取る「救済者」であり続ける。

完全なる共依存。

「お腹空いたわ、カエル」

私は上目遣いで彼を見る。

「……さっき、あんなに食っただろうが」

「デザートは別腹よ」

私は彼の唇に、自分の唇を重ねた。

口の中に広がる、微かな鉄と蜜の味。

私たちの晩餐は、まだ終わらない。

深淵の底で、死が二人を分かつその瞬間まで、この狂おしい宴は続くのだ。