第1章: 追放と種付け

玉座の間を支配する、重苦しい沈黙。

埃ひとつない黒曜石の床に、カツン、と硬質な靴音だけが響く。

ルシアンは黒い革手袋の皺を、場違いなほど優雅に正した。窓から差す夕陽。それが彼の整えられた黒髪に赤い陰影を落とし、感情を映さない切れ長の瞳が、三人の女たちを静かに射抜く。清潔すぎて薬品の匂いすら漂わせない漆黒のローブ。

「聞こえなかったのかしら? ルシアン、貴様はクビだと言っているのよ」

壇上からの冷たい宣告。王女アリアだ。

ピンクブロンドの豪奢なツインテールを揺らし、扇子で口元を隠す。だが、その吊り上がった瞳に浮かぶのは嗜虐的な色。

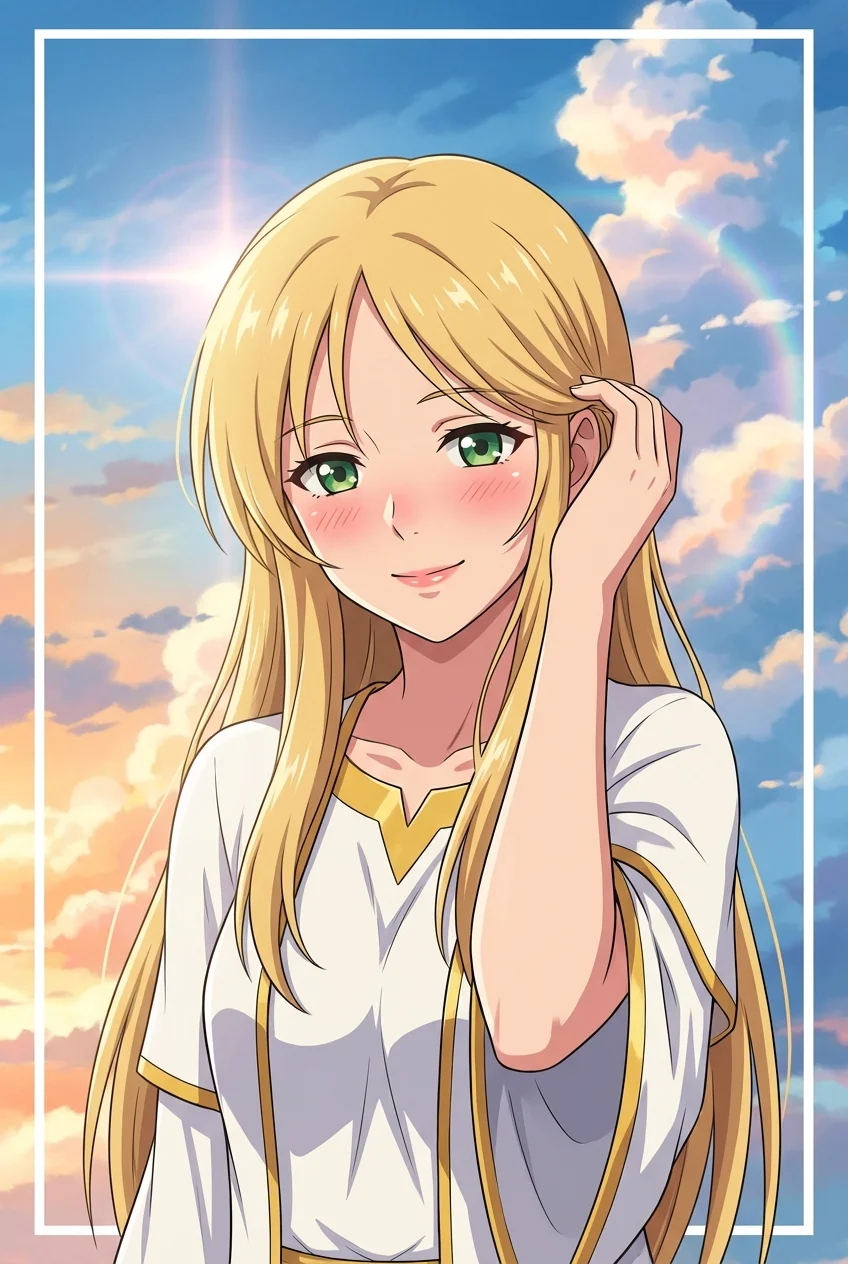

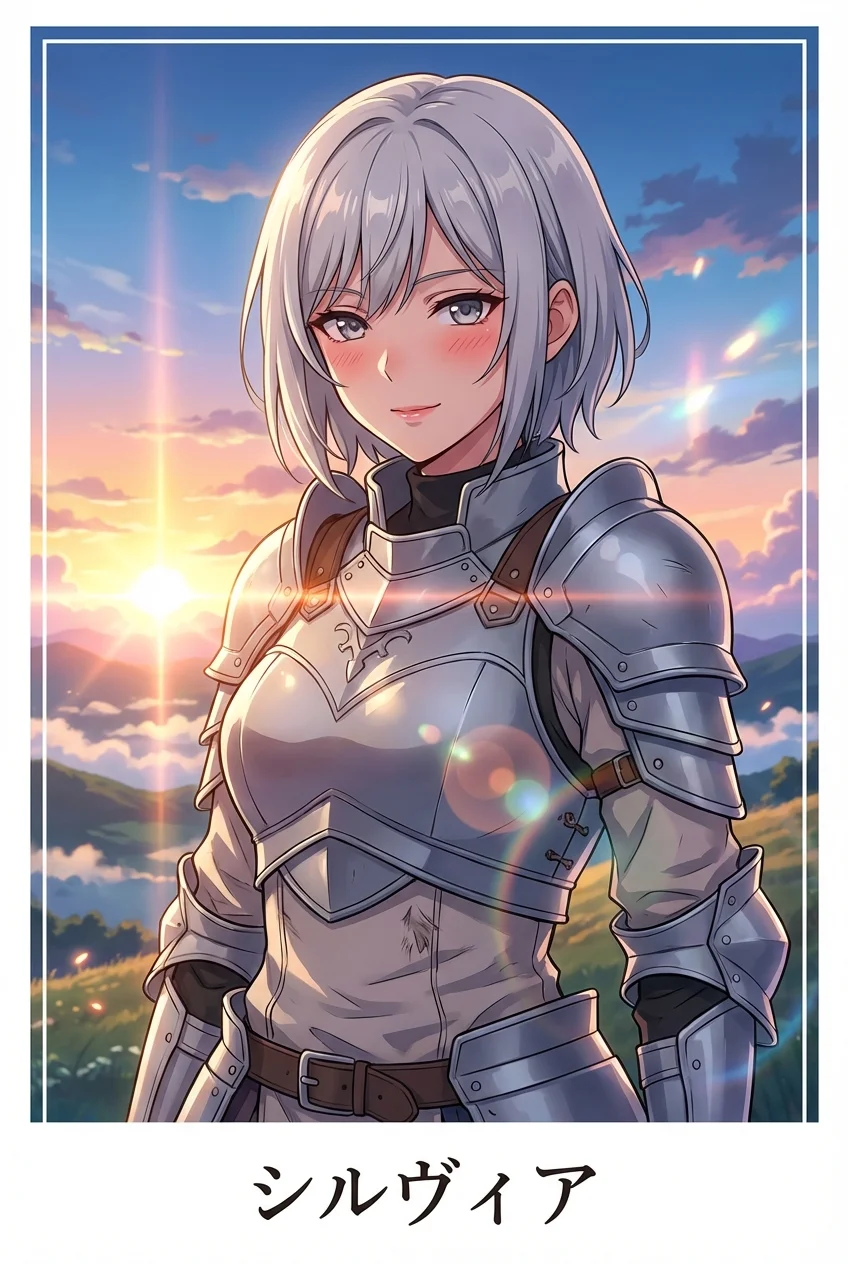

傍らには、銀髪の女騎士シルヴィア。ミスリルの軽鎧をカチャリと鳴らし、剣の柄に手をかける。背後には金髪の聖女エレナ。慈愛に満ちた――しかしどこか焦点の合わない――碧眼を伏せ、白い聖衣の胸元を祈るように押さえている。

「戦力外、ですか。私が?」

ルシアンの声。真冬の湖面のような平坦さ。

「ええ、そうよ! 貴様の治癒魔法は不快なの。治るたびに……その、奇妙な熱が残るし。何より最近は怪我も減ったわ」

苛立ちを露わにするアリア。扇子を持つ手が小刻みに震えている。

ドレスの裾から覗く太腿が、無意識に擦り合わされている事実。ルシアンが見逃すはずもない。

「そうですか。……では、忠告を一つだけ」

踵を返す。背中で感じる彼女たちの視線。

「俺がいなくなって、その『疼き』に耐えられるのですか?」

呪詛。

広間に落ちた言葉は、重く澱む。

シルヴィアの肩が跳ね、エレナが喉を鳴らす。アリアの顔色が蒼白から朱へと変わる。

彼の魔法。それは細胞を強制的に活性化させ、同時に脳内麻薬に似た快楽物質を分泌させる。傷が塞がる安堵と、脊髄を駆け上がる痺れ。数年かけて植え付けられた、絶対的な依存の種。

「な、何を……っ! さっさと出ていけ!」

シルヴィアの怒鳴り声。裏返った悲鳴に近い。

鎧の下、鍛え上げられた腹筋はすでに汗ばみ、内股の筋肉が痙攣するように収縮しているだろう。

扉を開けるルシアン。口角がわずかに上がる。

背後で漏れる、三人の安堵とも失望ともつかぬ吐息。

楔はすでに深くまで。あとは、壊死するのを待つだけだ。

第2章: 禁断症状

カビと鉄錆。そして腐臭。

ダンジョンの湿った空気が肺を焼く。

女騎士シルヴィアは、巨大なオークの棍棒を前に、泥濘んだ地面へ膝をついていた。

「はぁ、っ、ぐぅ……!」

普段なら一撃で斬り伏せられる相手。それが、どうだ。

剣を握る指に力が入らない。左腕の擦り傷が、火傷のように熱く脈打つ。

ポーションを何本振りかけても無駄。傷口は塞がるどころか、ルシアンの冷たい指先を求めて疼き、どくどくと赤黒い血を溢れさせている。

『おいおい、どうした“剣聖”様! 動きが止まってるぞ!』

『ビビってんのか?』

空中の配信水晶(ストリーミング・クリスタル)。王都の酒場からの野次。だが、今のシルヴィアには羽虫の羽音ほどの意味もない。

脳裏にフラッシュバックする光景。訓練場での『治療』。

――痛いですか? シルヴィア様。すぐに気持ちよくなりますよ。

――ほら、力が抜けてきた。かわいいですね、そんなに濡らして。

「あ、あぁ……ルシアン……」

オークの鼻息がかかる距離。豚のような卑しい瞳が、無防備な肢体を舐め回す。

恐怖? 否。

この危機的状況こそが、体内の枯渇感を爆発させる着火剤。

「いや、来ないで……っ、違う、そこじゃ、ない……!」

カラン、と剣が落ちる。

自身の胸当てを爪が剥がれるほどの力で掻きむしるシルヴィア。

鎧の隙間から滲み出る汗。甘ったるい麝香の香り。

敵意よりも、下腹部の奥底、決して触れられない最奥が、灼熱の杭を求めて暴れる感覚。

「ブモォォッ!」

振り上げられる棍棒。

避けることなど、もうできない。

涎を垂らし、白目を剥いて。

配信水晶が残酷に映し出すのは、王国の誇る女騎士が股間を押さえてのたうち回り、獣の前で雌の顔を晒す醜態だった。

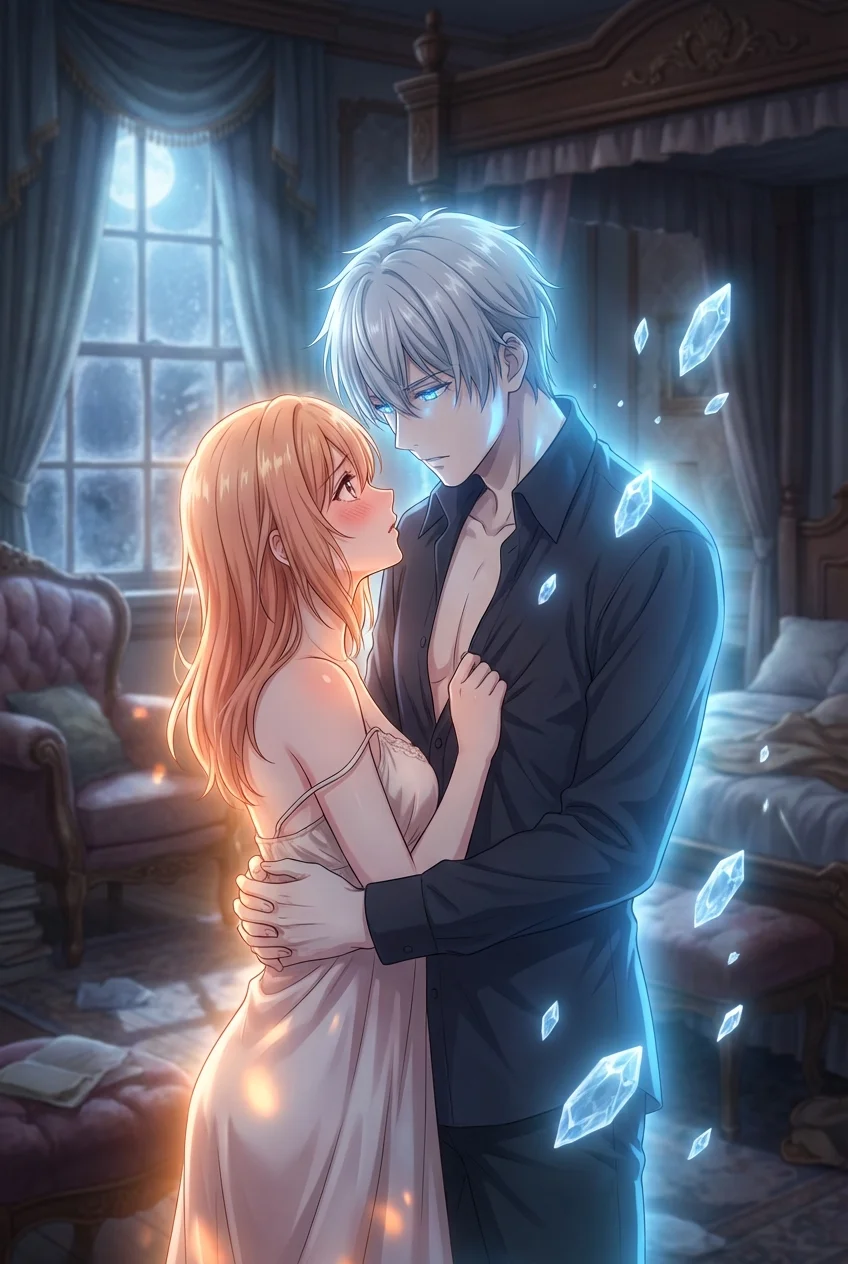

第3章: 堕ちる聖女

極彩色の光。ステンドグラス越しの午後。

無人の礼拝堂、祭壇の前で崩れ落ちる影ひとつ。

聖女エレナ。清廉な白の聖衣は無残に捲り上げられ、その豊満すぎる果実を締め付けていたサラシは床に打ち捨てられている。

「神よ……お許し、ください……あっ、ああっ!」

手にあるのは、儀式用の黄金の燭台。

その冷ややかな金属の感触を、自身の秘められた花芯へ押し当てる。

ルシアンが去って一週間。祈りを捧げようとすれば、彼の黒いローブが網膜に焼き付く。讃美歌を歌おうとすれば、耳元で囁かれた淫らな診察結果が脳内を支配する。

ガチャン。

重い扉が開く音。

ビクリと背中を反らせ、涙に濡れた顔を上げるエレナ。

逆光の中、黒いシルエットが立っていた。

「……熱心ですね、エレナ様。神具を使ってそこまで乱れるとは」

「ル、ルシアン……!? 見ないで、お願い、あぁっ!」

拒絶の言葉。裏腹な腰の動き。

まるで意思を持った生き物のように跳ね、燭台をさらに深く飲み込もうとする卑しさ。

足音もなく近づくルシアン。彼女の手から、乱暴に燭台を奪い取る。

ねちゃり、と引く淫らな糸。

「返して……! それがないと、私、おかしくなる……!」

「もう手遅れでしょう。かわいそうに、こんなに腫らして。治療が必要ですね」

手袋を外す。

晒された素手。白く長い指が、エレナの眼前でちらつく。

犬のように四つん這いになり、彼の足に縋り付く聖女。プライド? 信仰? そんなものは、圧倒的な渇望の前では塵に等しい。

「して……治療、してぇ……!」

「いいですよ。ただし」

冷酷な微笑み。敏感な蕾を、指先だけで、ほんの軽く弾く。

「ひぃッ!?」

強烈な電流。視界の明滅。

だが、彼はそれ以上動かない。

寸止め。

絶頂の縁まで引き上げておきながら、決して登らせない焦らしの拷問。

「神に祈りなさい。私の指が、再び動くことを」

涙と鼻水でぐしゃぐしゃの顔。かつての仲間であった男の指に、聖女は舌を這わせた。

第4章: 王女の公開謝罪

仮面をつけた貴族たちの嘲笑。好奇の視線。

王宮の大広間を埋め尽くす悪意。

シャンデリアの輝きすら、今の王女アリアには処刑台の照明だ。

「さあ、アリア様。皆様にご挨拶を」

背後からの声。鼓膜を震わせる支配者の響き。

今日のアリアは、豪奢なドレスなど纏っていない。露出の激しい薄布一枚。首には黒革の首輪。その鎖を握るのはルシアン。

「わ、わたくしは……無能で、愚かな……」

震える声。屈辱からだけではない。

体内――蜜壺の最奥に埋め込まれた、魔石動力の振動器具。

ルシアンの手元の指輪と連動し、彼が指を動かすたびに、内臓を掻き回されるような振動が理性を削り取っていく。

「聞こえませんね。もっと大きな声で」

指輪を撫でるルシアン。

ブブブブッ。

体内で暴れ回る低周波。

「あッ、ひぅッ!! ごめんなさい、ごめんなさいぃッ! ルシアン様、わたくしは貴方様の、ただの雌豚です……ッ!」

どよめく会場。

だがアリアの瞳には、もう聴衆など映らない。ただ、鎖を握る主人の機嫌だけが世界の全て。

「よろしい。では、ダンスの時間だ」

引かれる鎖。操り人形のように強制的に立たされる。

優雅なワルツの調べ。ガクガクと膝を震わせ、踏み出すステップ。

一歩ごとに、体内の異物が粘膜を擦り上げ、脳髄を溶かす甘い痺れが走る。

「あ、はぁ、んっ、ルシアン様、お許しを、もう、限界、です……!」

「許しませんよ。音楽が終わるまで、その顔で踊り続けなさい」

瞳から消える光。宿るのは暗い依存の炎。

かつて彼を見下していた高慢な王女。

衆人環視の中、涙と涎に塗れながら、主人のためだけに腰を振り続けた。

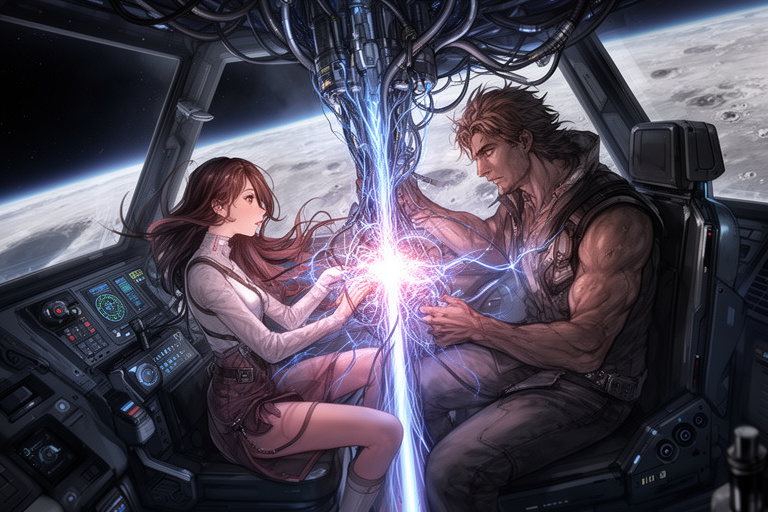

第5章: 歪んだ楽園

王都の裏路地、古びた洋館。

かつて世界を救うと期待された英雄たちの姿は、そこにはない。

ビロードの長椅子。深く腰掛けたルシアンの足元に侍る、三人の美女。

銀髪の元騎士は全裸で床に座り、ルシアンのブーツを恍惚と舐め上げる。

金髪の元聖女は、部屋の隅で与えられたゴム製の代用品を崇めるように抱きしめ、虚ろな目で賛美歌を口ずさむ。

そして、元王女はルシアンの膝に頭を乗せ、猫のように喉を鳴らしていた。彼がページをめくる指の動きを目で追うことだけが、彼女の幸福。

「ルシアン様、コーヒーのおかわりはいかがですか? わたくしのミルクを入れましたの」

甘ったるい囁き。

「後で頂きましょう」

視線を本から外さずに答えるルシアン。

窓の外、遠く響く鐘の音。魔王軍が国境を突破したという報せ。

だが、この部屋の住人たちにとって、世界の破滅など些末な問題に過ぎない。

ふと、窓ガラスに映る自分たちの姿を見る。

歪で、背徳的で、そして完成された生態系。

先日届いた、魔王城からの密書。『面会希望』。

噂を聞きつけた女魔王が、自らもその『治療』を受けたがっているらしい。

口角を吊り上げ、シルヴィアの髪に指を絡める。それだけでビクリと背を反らせ、至福の吐息を漏らす元騎士。

「さて……次はどんな素材(オモチャ)が手に入るか」

静かに閉じられた本。

表紙には金箔でこう刻まれていた。

『被検体観察記録』。