第一章 承認の飢え

拳が強化ガラスを殴打し、鈍い痛みが指の関節に走る。

カイザー・ヴェスパーは、コクピットの窓に映る歪んだ自分の顔を睨みつけた。

手元の端末には、『新惑星テラフォーミング成功! 奇跡の緑化』という陳腐な見出しが踊っている。

「奇跡、だと……?」

カイザーは唇を噛み締め、血の味を感じた。

大気の組成比率をコンマ数パーセント単位で調整し、バクテリアの培養サイクルを秒単位で管理した、あの完璧な計算式。

カイザーが三ヶ月不眠不休で組み上げたその論理的芸術は、記事のどこにも記されていない。

あるのは、現場監督が涙を流して抱き合う、安っぽい「感動のストーリー」だけだ。

コメント欄を指で弾く。

『やっぱり愛の力だね!』

『前のチームの遺産でしょ? 誰でもできるよ』

大衆が求めているのは技術ではない。

消費しやすいドラマと、分かりやすい感動ポルノだ。

俺の技術は、そのための背景美術に過ぎないのか。

カイザーは胸ポケットから、手垢にまみれた真鍮製の機械を取り出した。

『アストラル・レガシー』。

彼が幼い頃に自作した、孤独な夜の友だ。

震える親指でスイッチを弾く。

ブゥン、という駆動音と共に、極彩色の光が船内に溢れ出した。

それは文字ではない。

スタジアムを埋め尽くす何万もの観衆の歓声だ。

網膜を焼くようなフラッシュの明滅。

肌を撫でる、熱狂的な視線の熱量。

『カイザー! カイザー!』

虚空から降り注ぐ、嵐のような喝采。

カイザーは目を閉じ、その熱波に身を浸した。

だが、手を伸ばせば、指先はただ冷たい空気を切るだけだ。

「……空っぽだ」

幻影の喝采は、心の乾きを癒やすどころか、空洞を広げていくだけだった。

彼は機械を握り潰そうと力を込める。

その時。

幻の歓声が、悲鳴のようなノイズに変わった。

『ギギ……ガガ……』

ホログラムが歪み、見たこともない座標を描き出す。

『虚空のヴェール』。

人類未踏の絶対領域。

そこから、背筋を凍らせるほどの強烈な「視線」が突き刺さった。

ホログラムの観衆など比較にならない。

もっと根源的で、巨大な何かが、彼を見つめている。

「呼んでいるのか……俺の技術を?」

座標信号に含まれていたのは、かつて消息を絶った『忘れられた開拓者』の識別コード。

「ここにはいない、真の理解者が」

カイザーは操縦桿を握り直した。

恐怖よりも先に、血が沸騰するような興奮が体を支配していた。

第二章 史上最大のショータイム

事象の地平面。

光さえも逃げ出せない重力の墓場で、それは静かに回転していた。

巨大なリング状構造物。

既存の物理法則を嘲笑うようなその威容に、警報アラートが狂ったように鳴り響く。

だが、カイザーは警報を切った。

彼の目には、その構造がまったく別のものに見えていたからだ。

「美しい……」

網膜に、構造物の表面を流れるエネルギーラインが焼き付く。

それは複雑怪奇な回路図ではない。

壮大な交響曲の楽譜(スコア)だ。

ここを叩けば重力が歌う。

あそこを撫でれば時空が震える。

彼特有の共感覚が、起動手順を直感させていた。

「俺にしか弾けない楽器だ」

カイザーは船のスラスター出力を手動制御に切り替えた。

繊細な指使いで、機体を構造物の中心へと滑り込ませる。

エンジンの振動数を調整し、リングの共鳴周波数に合わせる。

第一楽章、重力波干渉。

機体がきしみ、骨がきしむ。

「もっとだ……もっと吠えろ!」

彼は叫び、操縦桿を指揮棒(タクト)のように振り抜いた。

スラスターが閃光を放ち、特定の波長の素粒子を構造物に叩きつける。

瞬間。

漆黒の宇宙が、色を持った。

紫、深紅、黄金。

リングが呼吸を始め、オーロラのような光の爆発が事象の地平面を彩る。

重力のうねりが、腹の底に響く重低音となって宇宙空間を震わせた。

それは誰に見せるためでもない。

宇宙そのものを観客席に変えた、たった一人のリサイタルだった。

第三章 消えた父の正体

光の渦の中心。

そこに、揺らぐ人影があった。

輝く粒子で象られたその背中は、カイザーの記憶の底にある、温かくも遠い面影と重なった。

「親父……?」

言葉を発した瞬間、カイザーの意識が肉体を離れた。

言葉ではない。

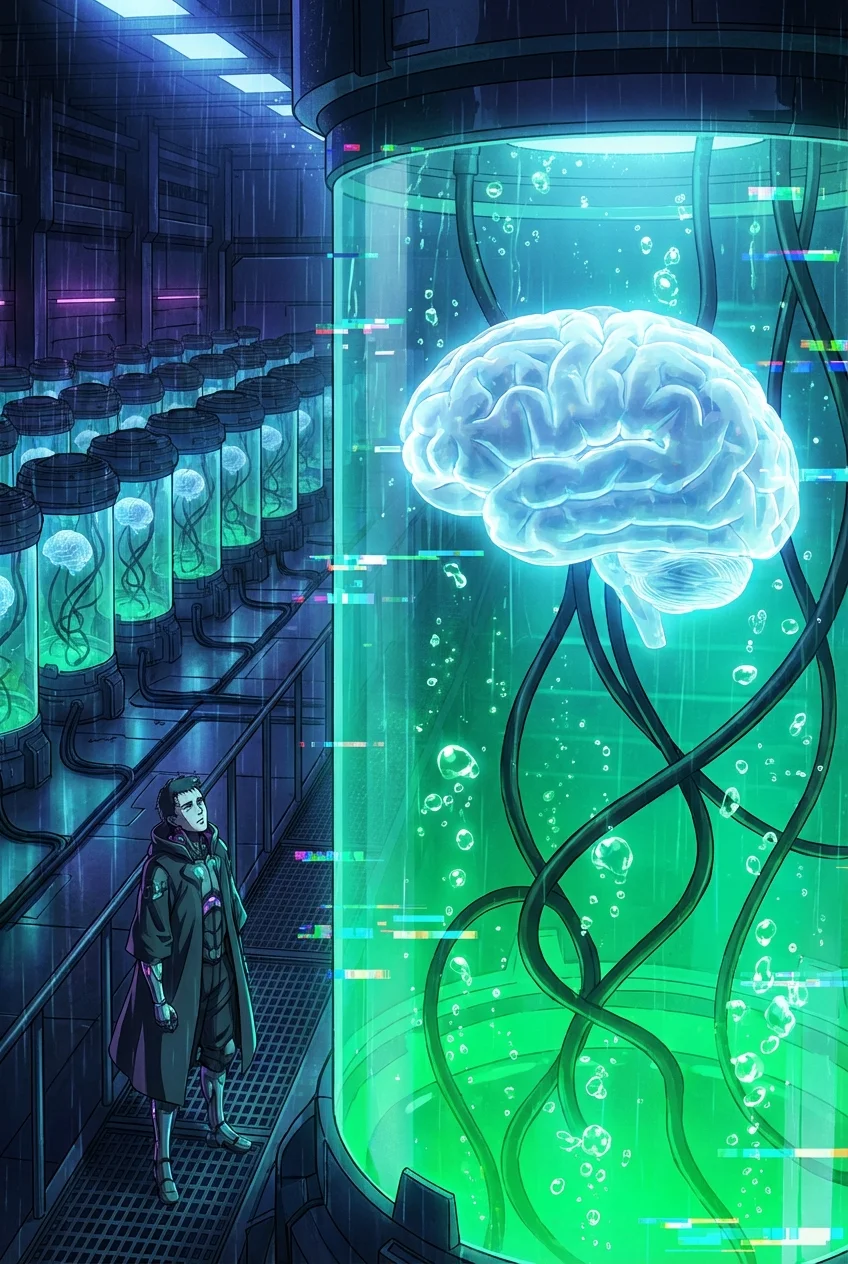

膨大な「体験」が、脳髄に直接雪崩れ込んでくる。

(星々が神経細胞のように明滅する)

(銀河の回転が血液の循環として感じられる)

――これが、真実か。

理解したのではない。成ったのだ。

父は死んだのではない。

この宇宙規模の『集合的意識』に溶け、人柱となっていた。

個としての輪郭が曖昧になる恐怖。

自分が自分であるという境界線が溶け出し、全宇宙と混ざり合う、絶対的な喪失感。

だが同時に、全ての星の瞬きが自分の鼓動となるような、圧倒的な全能感と恍惚があった。

『戻れば、お前はまた孤独だ』

父の思念が響く。

『だが、ここに来れば、お前はすべてになる。人類の無意識に溶け、彼らの夢となり、進化を導く風になる』

カイザーの膝が震えた。

それは死だ。

カイザー・ヴェスパーという人間が、永遠に消滅することを意味している。

「俺の名前は……誰が記憶するんだ?」

『誰も記憶しない。お前は記録されるのではなく、記憶そのものになるのだから』

第四章 夢の種

カイザーの手から、汗ばんだ『アストラル・レガシー』が滑り落ちた。

無重力の空間を、古びた真鍮の塊がゆっくりと漂っていく。

相変わらず、スイッチを入れれば「お前は最高だ」と叫んでくれるだろう。

だが、その声はもう、ひどく遠い。

「戻れば……また、あの生活か」

想像する。

誰にも理解されない偉業。

数字だけが並ぶ報告書。

「いいね」の数を気にして、スマホの画面を更新し続ける惨めな夜。

カイザーは震える手で顔を覆った。

怖い。

名前が消えることが。

誰からも「カイザー」と呼ばれなくなる未来が、たまらなく怖い。

だが、それ以上に。

あの空虚な喝采の中で生き続けることは、死よりも深い絶望だった。

彼は顔を上げた。

漂う『アストラル・レガシー』を、もう一度だけ見る。

「俺が欲しかったのは、客席からの拍手じゃない」

カイザーは父の光に向かって、一歩を踏み出した。

足元の床が光の粒子となって崩れ去る。

「俺自身が、誰かの道を照らす『光』になりたかったんだ」

承認される側から、承認を与える側へ。

誰かに見つけてもらうのを待つのではなく、俺が、まだ見ぬ誰かを見守る空になる。

「悪くない取引だ」

カイザーの輪郭がほどけていく。

指先が星屑になり、心臓が恒星の輝きに変わる。

恐怖は消えた。

満ち足りた静寂だけが、彼を優しく迎え入れた。

エピローグ 見知らぬ空の下で

地球。灰色のビルに囲まれた交差点。

スマートフォンの画面をスクロールしていた一人の青年が、不意に足を止めた。

「……え?」

画面の中のインフルエンサーが、何を食べたとか、誰と付き合ったとか、そんなことはどうでもよくなった。

理由なき衝動が、胸の奥底から突き上げてくる。

心臓が早鐘を打つ。

まるで、見えない誰かに「行け」と背中を叩かれたような感覚。

彼は曇天を見上げた。

分厚いスモッグの向こうに、自分を待っている無限の星々が見えた気がした。

「行かなきゃ。俺だけの場所へ」

青年は確信に満ちた笑みを浮かべ、雑踏を逆走し始めた。

その瞳の奥には、かつて一人の男が命を賭して灯した『夢』の残り火が、確かに燃え上がっていた。