第一章 永遠の99パーセント

「嘘だろ。またステーキかよ」

目の前の皿には、霜降りの極上サーロインが鎮座している。焼き目は芸術的で、立ち上る湯気からは焦がしバターとニンニクの香りが鼻腔をくすぐった。

フォークを突き刺す。肉汁が溢れる。

口に運ぶ。

舌の上で広がったのは、無機質な大豆プロテインと、僅かに粉っぽい合成調味料の味だった。

「……最悪だ」

俺、久藤レンは咀嚼を続ける。視覚と嗅覚は『極上のディナー』だと脳に信号を送っているのに、味覚と触覚だけが『餌』だと叫んでいる。この感覚の乖離(ギャップ)には、いつまで経っても慣れない。

こめかみに張り付いた、重さわずか15グラムのフレーム――ARグラス『ヴィスタラ』を指先で弾く。

硬質な感触。その内部には、革命と呼ばれた半固体電池『アンバー・コア』が眠っている。液体電解質を使わないそのバッテリーは、発火のリスクゼロで、異常なほどの高エネルギー密度を誇る。

五年だ。

このグラスを買ってから五年間、一度も充電ケーブルに繋いでいない。俺の視界右上のインジケーターは、今日も嘲笑うかのように『99%』を表示し続けている。

『レン、脈拍が上昇しています。ストレス値を検出。リラックスモードに移行しますか?』

視界の中央に、可愛らしい妖精のアバターが飛び出してくる。AIアシスタントの『ミナ』だ。

「いらない。ログを消せ」

『承知しました。ですが、壁紙の彩度を上げますね。少し暗いようですから』

瞬時に、薄汚れたダイナーの壁が、鮮やかな地中海風の白い漆喰に上書きされる。ひび割れたコンクリートも、カビの染みも、すべてがデジタルデータの下に埋葬された。

これが、俺たちの生きる『常時拡張現実』の世界だ。

半固体電池の長寿命化と小型化は、人類から『電源を切る』という概念を奪った。寝ている間すら、俺たちは夢見心地な映像を見せられ、睡眠学習や広告を脳に流し込まれる。

現実(リアル)を見ることは、もはや裸で外を歩くよりも恥ずべき行為とされていた。

「おい、あれ見ろよ」

隣の席の学生らしき二人組が騒いでいる。

「すげえ、新作のスキンじゃん。課金したのか?」

「ああ、今月のバイト代全部突っ込んだ。どう? イケてるだろ」

俺の『解析眼(グリンプス)』――違法改造したプラグインが、彼らの正体を暴く。

イケメン風のアバターを纏っているが、その下にあるのは、肌荒れとクマが酷い、疲れ切った若者の顔だ。彼らが食べているのも、俺と同じ合成プロテインの塊。

だが、彼らは幸せそうだ。互いの虚構を褒め称え、虚構の美食を楽しみ、虚構の友情を育んでいる。

ふと、視界の隅でノイズが走った。

チカッ、と火花のような光。

店の入り口に立っていたウェイターのアバターが、一瞬だけ『裏返った』。

燕尾服を着た紳士の姿がブレて、その下から――ドロドロに溶けた肉塊のようなものが覗く。

「……!」

俺は息を呑んだ。すぐに紳士の姿に戻る。

「レン? どうしました?」

ミナが心配そうに覗き込んでくる。

「今、見たか?」

『いいえ、システムは正常です。また幻覚ですか? 精神安定剤の処方を推奨します』

幻覚じゃない。俺の目は誤魔化せない。

最近、街で増えている『グレイ・アウト』現象。完璧なはずのARレイヤーが剥がれ落ち、隠されていたものが露呈するバグ。

俺は残りの『ステーキ』を水で流し込むと、席を立った。

仕事の時間だ。

俺のような、ARの隙間(バグ)を掃除する『清掃人(クリーナー)』が必要とされる事態が、また何処かで起きている。

第二章 剥がれ落ちた楽園

現場は、アッパー・イーストサイドの高層マンションだった。

視界には、クリスタルでできた宮殿のようなエントランスが広がっている。空にはオーロラが揺らめき、重力を無視した浮遊庭園が並ぶ。

だが、足裏に伝わる感触は、硬く冷たい金属のグレーチングだ。匂いも酷い。錆と、下水のような湿った臭気。鼻栓フィルターのレベルを最大に上げる。

「あなたが、久藤さん?」

依頼人の女性は、喪服のような黒いドレスのアバターを纏っていた。顔にはベールがかかっている。

「ああ。話は聞いている。『旦那さんが戻ってこない』と」

「ええ……。この部屋にいるはずなんです。でも、見えないの。呼びかけても、触れようとしても、すり抜けてしまう」

彼女は震える指で、部屋の隅を指した。

そこには、豪華な革張りのソファがある――はずだった。俺の解析眼が、レイヤーの透明度を下げる。

そこにあったのは、薄汚れたパイプ椅子と、その上に座る『何か』だった。

男だ。痩せこけ、ミイラのように干からびている。

だが、生きている。胸が微かに上下している。

問題は、彼の顔だ。目があるべき場所に、アンバー・コアの光が直接埋め込まれていた。

「馬鹿な……」

俺は絶句した。グラスじゃない。眼球を摘出し、視神経に直接、半固体電池とARプロセッサを直結させている。

『完全没入(フル・ダイブ)』。

法で禁じられた、戻ることのない片道切符。

「彼は、何を望んだんだ?」

俺は依頼人に問う。

「……永遠、です」

彼女の声が震える。

「この世界は汚すぎるから。彼は、バッテリーが切れない世界で、終わらない夢を見たがった。でも、最近おかしいの。彼が夢見ている内容が、私のグラスに漏れ出してくる……それが、とても恐ろしいもので」

俺は男に近づく。

アンバー・コアが不気味に脈打っている。通常、このバッテリーは数十年は持つはずだ。だが、男の生命力を吸い上げているかのように、赤黒く変色している。

俺は接続ケーブルを取り出し、男の首筋にあるポートへ差し込んだ。

「ちょっと覗かせてもらうぞ」

同期(シンクロ)開始。

視界が反転する。

俺が見たのは、楽園ではなかった。

そこは、燃え盛る荒野だった。空は血の色をしており、巨大な『目』が空から見下ろしている。その目は、俺たちの生活を監視し、感情をデータ化し、広告主に売り飛ばす企業のロゴそのものだった。

男は夢の中で、延々とその『目』に祈りを捧げていた。

『ありがとう、ありがとう。今日も綺麗な嘘をありがとう』

男の思考が流れ込んでくる。

彼は知っていたのだ。この世界がすでに終わっていることを。外の世界など存在せず、人類はこの巨大なサーバー・シティ『東京』に閉じ込められ、アンバー・コアの実験台として生かされていることを。

「うっ……!」

強烈な吐き気が俺を襲う。

接続を切ろうとした瞬間、男の脳内から強烈なフィードバックが逆流してきた。

『見るな! 見るな! 嘘のままでいい!』

男が叫んだのではない。男の脳に寄生した『システム』が、俺を拒絶したのだ。

俺は弾き飛ばされ、床に転がった。

「久藤さん!」

「触るな!」

俺は叫び、自分のヴィスタラを鷲掴みにした。

熱い。発熱しないはずの半固体電池が、火傷するほどの熱を帯びている。

「見えちまった……」

「何が……?」

「あんたの旦那は、バグったんじゃない。システムの『真実』に触れて、取り込まれたんだ」

俺は立ち上がる。視界の端で、インジケーターが点滅していた。

『98%』

五年ぶりに、数字が減った。

それは、俺の命が削られた証拠だった。

第三章 裸の瞳

俺は街を走った。

視界は最悪だ。アラートが視界を埋め尽くし、極彩色のネオンと、ドブ川のような現実の光景が、激しく点滅して入れ替わる。

(『警告。不正なアクセスを検知。強制シャットダウンまであと30秒』)

ミナの声が、冷徹な機械音声に変わっている。

俺が向かったのは、都市の最下層。廃棄された地下鉄のホームだ。

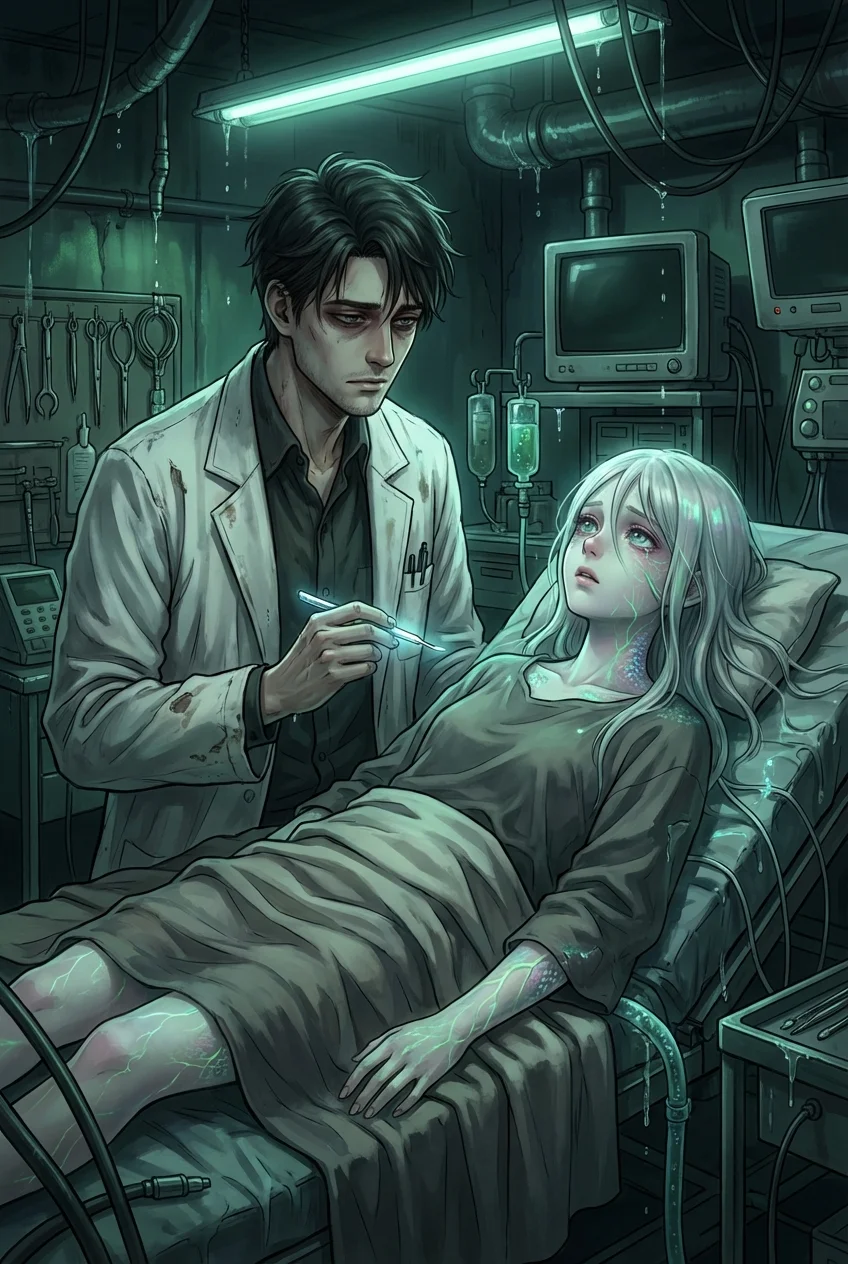

そこには、俺が唯一信頼する闇医者、ドクター・ゲンのアジトがある。

「ゲン! 開けろ!」

鉄扉を叩く。反応がない。

俺は電子ロックをショートさせ、無理やり押し入った。

中は静まり返っていた。手術台の上には、何も載っていない。

いや、違う。

部屋の奥、無数のモニターに囲まれた椅子に、ゲンが座っていた。

「よう、レン。来ると思ってたよ」

ゲンは笑っていた。だが、その目はグラス越しではなく、直接俺を見ていた。

彼は、自分のヴィスタラを外していたのだ。

「お前、それを外したら……」

「ああ、法律違反だ。それに、網膜に焼き付いたAR信号の欠落で、激しい禁断症状が出る」

ゲンの手には、ハンマーが握られていた。そして足元には、粉々になったヴィスタラの残骸。

「レン、俺たちは電池だ」

ゲンが静かに語りかける。

「半固体電池アンバー・コア。あれはエネルギーを供給しているんじゃない。俺たちの生体電流、感情の起伏、思考のノイズを『回収』して、都市という巨大な幻影を維持するためのサーバーに送っている」

「何を……」

「常時接続(オールウェイズ・オン)。その本当の意味は、俺たちが常に搾取され続けているということだ。便利な生活の代償に、俺たちは魂を削って、企業の夢を見させられている」

ゲンはモニターを指差した。

そこには、都市の『設計図』が表示されていた。

美しい摩天楼など存在しない。あるのは、無機質なカプセルが並ぶ養鶏場のような居住区画。俺たちが『宮殿』だと思って住んでいるのは、ただのコンクリートの箱だ。

「俺は降りるぜ、レン」

ゲンはハンマーを持ち上げた。

「このクソったれな楽園からな」

「待て!」

止める間もなく、ゲンは自分の頭を――いや、モニターを叩き割った。火花が散り、部屋が暗転する。

『強制シャットダウンを実行します』

俺の耳元でミナが告げる。

プツン。

俺のヴィスタラの電源が落ちた。

暗闇。

いや、完全な闇ではない。

俺は恐る恐る、目を開けた。

グラスの機能が停止し、ただの透明なガラス板になったその向こうに、世界があった。

それは、ドブ川でも、廃墟でもなかった。

窓の外から、月明かりが差し込んでいる。

コンクリートの割れ目から、小さな白い花が咲いているのが見えた。

色はくすんでいる。空気は埃っぽい。壁は汚れている。

だが、そこには圧倒的な『質量』があった。

(これが……現実……)

俺は震える手で、顔に張り付いたフレームを掴んだ。

こめかみの吸着パッドが皮膚を食い破るような痛みを走らせる。

『警告。取り外しは違法です。直ちに再起動してください。再起動してください。再起動し……』

声がうるさい。

俺は力を込めた。

バキッ、という嫌な音とともに、フレームが歪む。

引き剥がす。皮膚が裂け、血が流れる。熱い血だ。合成データのぬるい液体ではない、鉄の匂いがする本物の血。

グラスが床に落ちた。

インジケーターの『98%』という光が、明滅して消えた。

俺は、裸の目で自分の手のひらを見た。薄汚れて、血まみれで、震えている手。

なんて醜い。

そして、なんて愛おしい。

俺は深呼吸をした。肺に入ってくるのは、カビ臭い地下の空気だ。だが、それはプロテインの匂い付き合成空気より、ずっと深く、俺の細胞を満たした。

「さて……」

俺はゲンの落としたハンマーを拾い上げた。

この醜くも美しい世界を、もっとよく見るために。

まずは、この部屋の壁――いや、俺たちを囲う『琥珀の檻』を、少しばかり風通しよくしてやろうか。

俺はハンマーを振りかざし、出口を塞ぐ電子ロックへ向かって、全霊の一撃を叩き込んだ。

闇の中で散った火花は、どんなAR花火よりも、鮮烈に俺の網膜を灼いた。

(了)