第一章 色のない揺らぎ

俺の身体は、いつも他人の心で揺れている。

生まれつき、俺、蓮(レン)には他人の感情が色とりどりの波長として見えた。街を行き交う人々の肩からは、怒りの深紅、憂鬱の藍、恋心の桜色といった光のオーラが絶えず立ち上っている。そして、その波長の強さに比例して、俺の身体は物理的に揺さぶられる。すぐ隣で誰かが号泣すれば、俺は立っていられないほどの激震に見舞われる。

だが、皮肉なことに、俺自身の内側は完全な凪だった。揺れることはあっても、感じることはない。喜びも、悲しみも、怒りさえも、知識として知っているだけで、その実感を一度も味わったことがなかった。俺は、感情という名の言語を解しながら、自らは発声することのできない、ただの受信機に過ぎなかった。

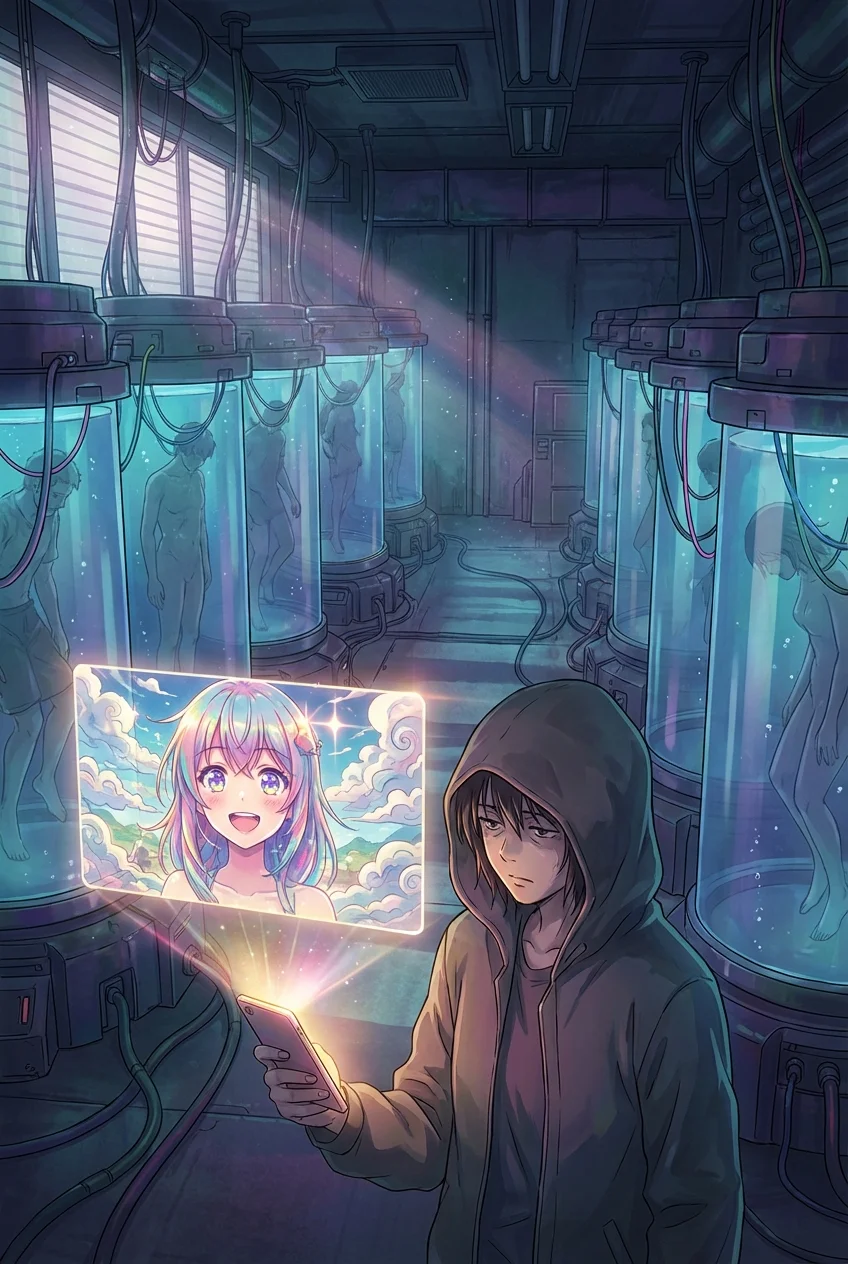

そんな特異体質を活かし、俺は「感情調律師」として生計を立てていた。ここは、誰もが自らの感情を商品として貸し借りする「共感市場」が社会の基盤となった世界。人々は、大事な商談のために「自信」をレンタルし、失恋の痛みを癒すために一晩だけ「安らぎ」を借りる。俺の仕事は、その取引に使われる記憶結晶デバイス「エモグラフ」に記録された感情の波長が、取引内容と寸分違わぬものかを確認し、調整することだ。

「この『純粋な喜び』を、妹に」

その日、俺の仕事場である古びた調律工房のドアベルを鳴らしたのは、陽菜(ヒナ)と名乗る女性だった。彼女の肩からは、深い霧のような灰色の「憂い」の波長が立ち上り、その重たい揺らぎに、俺の身体はゆっくりと、しかし確実に傾いた。

「最近、レンタルした感情がすぐに消えてしまうんです。エモグラフは光を失って、ただ震えるだけ。まるで、感情がどこかに盗まれてしまったみたいに……」

彼女が差し出したエモグラフは、確かに無色透明で、まるで生命の熱を失ったかのように微かに震えていた。街で、この不気味な結晶を持つ人々が増えていることは知っていた。市場から「喜び」や「希望」といった前向きな感情が失われ始め、世界全体が緩やかに色を失っていく。そんな噂が、湿った空気のように街に満ちていた。

俺は陽菜の持つ、妹への強い想いの波長――それは、憂いの灰色の中に瞬く、ひときゆわ美しい紫丁香花(ライラック)色の「愛情」だった――に揺さぶられながら、黙って頷いた。この奇妙な「感情消失事件」の謎は、俺自身の存在の謎と、どこかで繋がっているような気がしたからだ。

第二章 消えゆく色彩

陽菜の依頼を引き受けた俺は、まず共感市場の中枢である「中央管理局」のアーカイブを訪れた。感情消失の被害者データを洗い出すためだ。分厚い防音壁に囲まれた静寂の中、俺は膨大な記録の光に目を走らせる。感情の波長データが、無数の川となって流れていく。

「システム上の、稀なバグでしょうな」

管理局の役人は、ガラス越しに気怠げに言った。彼の肩からは、退屈を示すくすんだ黄土色の波長が漂っている。彼らにとって、失われた感情は統計上の数字でしかない。だが、陽菜にとって、それは病床に伏す妹の唯一の笑顔に繋がるものだった。

調査を進めるうち、一つの共通点が見えてきた。被害者たちは皆、極めて純粋で強度の高い感情をレンタルしようとしていた。混じり気のない「幸福」、穢れなき「慈愛」、絶対的な「希望」。そういった、いわば感情の原石のようなものばかりが、狙われたように消えていたのだ。

「まるで、綺麗な色だけを選んで摘み取っていくみたい……」

調査に付き添う陽菜が、ぽつりと呟いた。彼女と過ごす時間が増えるにつれ、俺の身体を襲う揺れは、その種類と強度を増していった。妹を想う彼女のひたむきな愛情の波長は、俺の存在の核を絶えず揺さぶり続ける。だが、揺れれば揺れるほど、俺自身の内なる静寂は、より一層深く、冷たくなっていくようだった。

そんなある夜、俺はふと気づいてしまった。

街角で、ある若者が恋人から借りたばかりの「ときめき」を失い、そのエモグラフが無色透明に変わる瞬間。俺の身体が、これまでで最も鋭く、短く、激しい揺れに襲われたのだ。それは、まるで巨大な何かが、すぐそばを通り過ぎたような衝撃だった。

いや、違う。

通り過ぎたのではない。

俺の中を、通り抜けていったのだ。

背筋を、冷たい汗が流れ落ちた。まさか、という疑念が、色のない俺の内側で、初めて黒い染みのように広がっていく。

第三章 共鳴の器

社会の無気力は、もはや隠しようのないほど深刻になっていた。街からは色彩が消え、人々の会話からは抑揚が失われた。共感市場は供給不足で機能不全に陥り、世界はまるでモノクロームの古い映画のようだった。

「これが、最後の『希望』だそうです」

陽菜は、震える手で一つのエモグラフを俺に差し出した。管理局の最深部に、ただ一つだけ保管されていた最高純度の感情結晶。小さな結晶の中では、夜明けの空を凝縮したような、眩いばかりの黄金色の光が渦巻いていた。

彼女は、妹のために最後の賭けに出たのだ。

俺は調律師として、その取引に立ち会った。陽菜がエモグラフを起動させ、レンタルシーケンスを開始する。その瞬間、凄まじい黄金の光がほとばしり、工房全体を暁の色に染め上げた。陽菜の身体が、温かな光に包まれる。

だが、その光は一秒と持たなかった。

黄金の奔流は、まるで当然のように進路を変え、一直線に俺の胸へと突き刺さった。抵抗する間もない。視界が真っ白に染まり、全身の骨が軋むほどの衝撃と共に、俺は床に叩きつけられた。それは揺れなどという生易しいものではない。俺という存在の器が、内側から破壊されるような、圧倒的な暴力だった。

「……あ……」

陽菜の絶望に満ちた声が聞こえる。彼女のエモグラフは、他のものと同じように、力なく光を失い、無色透明に変わっていた。

意識が遠のく中、俺は感じていた。いや、理解していた。自分の内側へ、膨大な何かが流れ込んでくるのを。それは感情そのものではない。無数の波長、情報の洪水。世界から失われた「希望」が、俺という空っぽの器を満たしていく。

ああ、そうか。

犯人など、どこにもいなかった。

感情を盗んでいたのは、世界から色彩を奪っていたのは、この俺自身だったのだ。

「……僕が……全部……」

俺は、自分自身の感情がない代わりに、世界に溢れる純粋な感情を無意識に吸収し続ける、特異点だった。俺の身体の揺れは、他人の感情に共鳴していたのではなく、それを自らに取り込む際の、抵抗と摩擦に過ぎなかった。

第四章 静寂の誕生

「僕が、世界から感情を奪っていた」

床に倒れたまま、俺は真実を告げた。陽菜は言葉を失い、ただ俺を見つめている。彼女の瞳から零れ落ちる涙の波長が、青い燐光のように揺らめいた。

世界は終わるのかもしれない。俺というブラックホールが存在する限り、人々から前向きな感情は失われ続け、やがてはこの星全体が、感情のない灰色の塊と化すだろう。

どうすればいい? 俺の中に溜め込んだ、この膨大な感情の奔流をどうすればいい?

その時、ふと、俺は悟った。

俺はこれまで、自分に感情がないことを嘆き、欠落だと見なしてきた。だが、もし、この「無」こそが、俺という存在の本質だとしたら? 誰かの色に染まるのではなく、何もない、ただ透明なままでいること。それを受け入れたなら、何が起きるだろう。

俺はゆっくりと目を閉じた。

意識を、内なる静寂へと深く沈めていく。揺さぶられる身体でもなく、流れ込んでくる波長でもない、その中心にある、生まれた時からずっと変わらない、完全な「からっぽ」へ。

それでいい。それが、俺だ。

そう、心から受け入れた瞬間だった。

――世界が、鳴った。

俺の身体から、蓄積されていた全ての感情が解き放たれた。黄金の「希望」、桜色の「恋心」、太陽のような「喜び」、深い森のような「安らぎ」。色という色の全てが、光の津波となって工房の窓を突き破り、灰色の街へと溢れ出していく。

それは共感市場のシステムを介さない、直接的な感情の奔流だった。光の粒子は人々の胸に吸い込まれ、彼らの心の中で、忘れかけていた本来の感情を呼び覚ます。街のあちこちで、泣き声が、笑い声が、怒りの声が、次々と上がった。それは不格好で、不揃いで、けれど、紛れもなく本物の感情の交響曲だった。

市場の端末は一斉に火花を散らし、エモグラフは砕け散る。感情を貸し借りする時代は、今、終わりを告げた。

やがて光の嵐が過ぎ去り、俺はゆっくりと目を開けた。

もう、身体は揺れていなかった。世界は本来の色彩を取り戻し、人々の感情の波長が再びオーロラのように空を舞っている。だが、それはもう俺の身体を揺さぶることはない。俺は、ただの観測者になったのだ。

全てを放出し、完全な「からっぽ」に戻った俺の内側で、しかし、一つの波長が生まれているのを確かに感じた。

それは、何色でもない。熱くも冷たくもない。ただそこにある、静かで、穏やかで、どこまでも澄み切った「無」の波長。

「レン……?」

心配そうに覗き込む陽菜の顔が見える。彼女の頬には涙の跡があったが、その瞳には、力強い光が戻っていた。

俺は、彼女に向かって微笑んだ。

誰かから借りたものではない。他人の波長を真似たものでもない。俺自身の「無」から生まれた、生まれて初めての、静かな微笑みだった。