第一章 沈黙する極彩

腐った甘露のような匂いがした。

何十年、あるいは何百年と塗り重ねられた漆の層が、湿気を吸って吐き出す吐息だ。

地下の工房は、巨大な胃袋の中にいるように生温かい。

作業台の上、闇を切り取って固めたような鏡台が鎮座している。

螺鈿細工。

夜光貝の真珠層が、薄暗い照明を吸って妖しく濡れていた。

見る角度によって青から紫、血のような赤へと変幻するその輝きは、工芸品というより臓器に近い。

「……お前、何を喰った?」

俺、藍沢悠の指先が、誘われるように黒漆の肌へ伸びる。

冷たい。

氷を触った時のような痛みが走る。

瞬間。

ギャリッ、ギャリリリリッ――!

鼓膜ではなく、脳幹を直接やすりで削られる不快音。

視界がホワイトアウトし、色彩の暴力が網膜を焼いた。

『――熱い、熱いよぅ!』

『あなた、こっちへ! 早く!』

焼ける肉の匂い。

爆ぜる木材の音。

ここにいないはずの誰かの断末魔が、俺の喉奥からせり上がってくる。

呼吸が止まる。

心臓が肋骨を内側から殴りつける。

「が、はっ……!」

俺は弾かれたように手を引っ込めた。

現実の工房が、水槽の底から見上げたように歪んで戻ってくる。

手袋を外す。

指先が、死人のように白く硬直していた。

「追想視」

物に宿る残留思念を読み取る力。

修復士としての俺を「天才」たらしめる異能であり、精神を削り取る呪いだ。

だが、この鏡台は異常だ。

何十人、いや何百人もの悲鳴が、漆の層の間にミルフィーユのように塗り込められている。

「……先生」

虚空に問いかける。

返事はない。

織部玲央。俺に修復の技を叩き込み、二年前に忽然と消えた恩師。

警察は失踪として処理したが、俺の直感は告げている。

先生は、この鏡台に「呑まれた」のだと。

俺がこの鏡台を引き取って数ヶ月。

触れるたびに、遊女の嫉妬、武士の無念、貴婦人の殺意――濃密な情念が流れ込んできた。

けれど、一番肝心なものが抜けている。

最後にこれに触れていたはずの、織部玲央の記憶だけが綺麗に削り取られているのだ。

不自然な空白。

それはまるで、誰かが意図的に隠蔽した「墓穴」のようだった。

第二章 上書きされた断層

「顔色が悪いぞ。死人のようなツラだ」

背後から声がかかる。

画商の西園寺だ。

重たい鉄扉の開閉音とともに、外界の乾いた空気とコーヒーの香りが流れ込んできた。

「……商売道具を褒め言葉に使うのはやめてください」

「織部の痕跡は?」

西園寺の声は低い。

彼は俺の能力を知る数少ない理解者であり、この鏡台を俺の元へ運んできた張本人でもある。

「ないですね。……いや、正確には『埋まっている』」

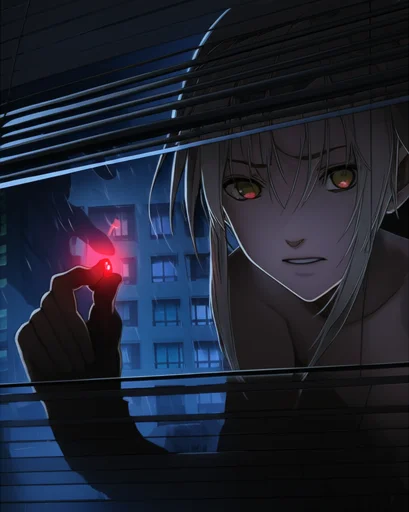

俺はペンライトを鏡台の側面、螺鈿の継ぎ目に当てた。

「この鏡台、記憶の断層がおかしいんです。ある深さから先、急激にノイズが増えて読み取れない。まるで、核廃棄物をコンクリートで固めて地中深くに埋めるみたいに、何かを必死に隠蔽している」

「織部が自分で隠したと?」

「あるいは、隠さざるを得なかったか」

俺はコーヒーには手を付けず、再び鏡台と対峙する。

ズキリ、とこめかみが脈打った。

幼い頃の記憶がない。

俺にあるのは、十歳以降、施設で「気味の悪い子」として扱われていた記憶だけ。

それ以前は、ただの真っ白な空白だ。

唯一残っているのは、炎のイメージ。

そして、誰かの叫び声。

『悠、見るな!』

先生の声だったか、父の声だったか。

記憶の欠落と、先生の失踪。

この二つの空白が、鏡台の底で奇妙にリンクしている気がしてならない。

「潜る気か?」

西園寺が察して、声を尖らせた。

「やめておけ。今の悠くんの状態じゃ、脳が焼き切れる」

「止めないでください。そこに先生がいる」

「悠!」

制止を振り切り、俺は両手で鏡台の側面を鷲掴みにした。

手袋越しではない。

素手で、漆の冷たさと貝の鋭利な断面に食らいつく。

「ぐぅ、あぁぁぁ……ッ!!」

視神経が引き抜かれるような激痛。

工房の風景が粉々に砕け散る。

無数の他人の人生が、濁流となって俺の意識を押し流そうとする。

女の泣き声、男の怒号、赤子の絶叫。

それらをかき分け、踏みつけ、俺はさらに深くへ潜る。

意識の深海へ。

光が届かない、絶対的な闇の底。

そこに、あの人が立っていた。

第三章 崩壊の特異点

音がない。

真空の中に放り出されたような静寂。

記憶の残滓の中に立つ織部玲央は、振り返らなかった。

ただ、鏡台の前で立ち尽くし、鏡の中を凝視している。

その背中が、小刻みに震えているのがわかった。

『……開けるなと言っただろう、悠』

声ではない。

思念が直接、頭蓋骨の中で響く。

俺は駆け寄ろうとして、足が止まった。

先生が見ている鏡。

そこに映っている光景に、全身の血が凍りついたからだ。

燃えている。

家が、燃えている。

だが、ただの火事ではない。

崩れ落ちた柱が、空中に舞い上がり、元の形に戻る。

火の粉が炎の中へ吸い込まれ、煙が消える。

そしてまた、爆発的に燃え上がる。

時間の逆流と進行が、狂ったレコードのように繰り返されている。

その中心に、幼い俺がいた。

泣き叫ぶ俺の周りで、空間がガラスのようにひび割れている。

そして、足元には。

二つの黒焦げの死体。

炎が逆再生されるたび、炭化した肉が再生し、皮膚が戻り、父と母の顔になり――

恐怖に歪んだ表情で、俺の名を叫びながら、また炎に包まれて炭になる。

焼死と再生の無限ループ。

永遠に終わらない地獄。

「あ、あ……」

喉からヒューヒューと空気が漏れる。

理解したくなかった。

けれど、映像が否応なしに真実を突きつけてくる。

俺が、やっているのか?

俺の泣き声が、時間を歪めている。

俺の悲鳴が、両親を死の瞬間に縫い付けている。

殺したんじゃない。

死ぬことさえ許さず、無限の苦痛の中に閉じ込めている。

『君は、感情の振れ幅で事象を書き換える特異点だ』

先生の思念が、悲痛な色を帯びて流れ込んでくる。

『あの日、君の力が暴走した。君は両親の死を受け入れられず、無意識に時間を巻き戻そうとした。その結果が、この閉じた時間の牢獄だ』

映像の中の織部は、鏡に向かって手をかざしている。

彼の手から、命そのもののような光が溢れ出し、鏡の中の地獄を押し留めている。

『私は君の記憶を消し、力を封じた。だが、君の成長と共に封印は綻び始めた。だから、私はこの鏡台を「器」にした。君から溢れる歪みを、この迷宮のような構造の中に逃がすために』

先生の体が、指先から徐々に透けていく。

砂のように崩れ、漆黒の鏡台へと溶けていく。

『……それでも足りなかった。だから、私が最後の蓋になるしかなかったんだ』

先生が、初めて振り返った。

その顔には、目も鼻も口もなかった。

個としての存在が磨耗し、ただの「機能」として鏡台の一部に成り果てていた。

『逃げろ、悠。知らなくていい罪だったんだ……』

ブツンッ。

映像が途切れる。

「オ゛ェッ……!」

現実に引き戻された瞬間、俺は床に這いつくばり、胃の中身をぶちまけた。

第四章 黄金の檻

酸っぱい胃液の臭いが鼻をつく。

だが、それ以上に強烈な吐き気が、魂の底から湧き上がってくる。

俺のせいだ。

俺が生きて息をしている毎秒、両親は焼かれ続けている。

俺がのうのうと飯を食い、眠っている間も、父さんと母さんは皮膚が焼け爛れる激痛を味わい、再生し、また焼かれている。

「うあ、あぁぁぁ……ッ!」

床を爪で掻きむしる。爪が剥がれ、血が滲むが痛みなど感じない。

先生は、それを知っていた。

知っていて、俺に笑顔を向け、修復技術を教え、最後にはその身を捧げて俺の罪に蓋をした。

俺という化け物を、人間として生かすために。

「悠くん!? おい、しっかりしろ!」

西園寺が駆け寄ってくる。

俺の肩に触れようとした彼の手が、バチッという音と共に弾かれた。

「ひっ!?」

工房の空気が軋む。

金属製の工具がガタガタと震えだし、重力に逆らって浮き上がる。

鏡台の亀裂から、赤黒い光が漏れ出していた。

封印が解けたのだ。

俺が真実を知ってしまったから。

キィィィィィン――。

耳鳴りが酷い。

空間がねじ切れ、工房の柱が飴細工のように曲がり始める。

「に、逃げてください……西園寺さん」

「な、何が起きてるんだ! 悠くん、君の体が……!」

俺の手足の輪郭がブレている。

存在が、この世界からあふれ出しそうになっている。

「いいから行けッ!!」

俺は絶叫した。

衝撃波が生まれ、西園寺を扉の外へと吹き飛ばす。

鉄扉が見えない巨人の手で握りつぶされるように歪み、轟音と共に閉ざされた。

静寂。

そして、崩壊の音。

ミシミシ、ピキピキと、世界の殻が割れていく音がする。

俺はふらつく足で立ち上がり、鏡台へ向かった。

もう、先生の「蓋」は持たない。

このままでは、この街ごと過去へ吹き飛ぶか、未来へ消滅するかだ。

止める方法は一つしかない。

「……先生。あんたは優しすぎたよ」

涙は出なかった。

あるのは、血を吐くような申し訳なさと、静かな諦観だけ。

俺の記憶を、時間を、存在そのものを、上書きする。

先生の代わりに、俺自身がこの鏡台の「核」となり、暴走するエネルギーを内側から食い止める。

それは、永遠に続く孤独な幽閉。

死ぬことさえ許されない、無間地獄。

だが、両親が味わっている苦しみに比べれば、こんなもの。

「追想視、反転。……記録(ロック)開始」

俺は鏡台を抱きしめた。

冷たく硬い漆の表面に、頬を押し付ける。

ズブブブブ……。

肉体が沈んでいく感覚。

沼に飲み込まれるように、俺の手が、胸が、鏡台の中へ溶けていく。

『悠、やめろ……! 生きるんだ!』

深層から先生の声が聞こえた気がした。

俺は、溶けゆく口元だけで笑った。

「交代ですよ、先生。……親不孝な弟子で、すみませんでした」

視界が黒く塗りつぶされる。

指先の感覚が消える。

心臓の鼓動が消える。

名前が、消える。

最後に残ったのは、漆の深い匂いと、微かな後悔。

もし許されるなら、ただの修復士として、先生とまたあの不味いコーヒーを飲みたかった。

意識が、螺鈿の光の中に拡散した。

最終章 螺旋の果て

チリン、と軽やかなベルの音が鳴った。

「いらっしゃいませ」

工房の奥から、織部玲央が顔を出した。

その顔色は以前より良く、憑き物が落ちたように穏やかだ。

「あの、修復をお願いしたくて……」

客が恐る恐る差し出したのは、古びた螺鈿の鏡台だった。

見事な細工だが、どこか近寄りがたい、凄絶な気配を纏っている。

織部は、ハッとして息を呑んだ。

その鏡台に見覚えはなかった。

だが、胸の奥が締め付けられるような、強烈な喪失感に襲われた。

なぜだろう。

自分はここで、誰かと働いていたような気がする。

大切な誰かを、待ち続けているような気がする。

「……不思議ですね」

織部は震える手で、鏡台の表面をそっと撫でた。

冷たい漆の感触。

だがその奥底から、じんわりと、不器用な温もりが伝わってくる。

まるで、凍える手で必死に何かを守ろうとしているような、切実な熱。

一瞬、鏡の中で螺鈿の光が揺らぎ、少年の笑顔が浮かんで消えた。

目頭が熱くなる。理由もわからず、織部の頬を一筋の涙が伝った。

「ええ、お預かりします」

織部は鏡台を抱きしめるようにして、深く頷いた。

「長い時間がかかるかもしれませんが……必ず、綺麗に直してみせますから」

鏡台は沈黙している。

その絢爛な殻の中に、世界を救った一人の青年の魂を永遠に閉じ込めたまま。

工房の窓から差し込む夕陽が、螺鈿を黄金色に染め上げていた。

それは美しくも残酷な、終わりのない輝きだった。