第一章 鉄錆と百合の予兆

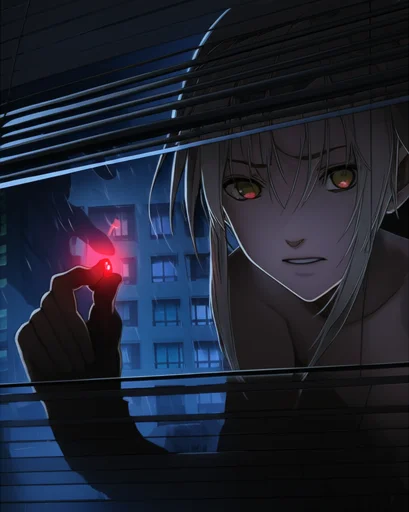

橘湊の鼻腔は、世界のあらゆる事象を香りの分子として翻訳する、呪われた天賦の才を持っていた。喜びは陽光を浴びた柑橘のように弾け、悲しみは雨に濡れた古い木材のように沈む。街ですれ違う人々の感情や健康状態までもが、彼にとっては不躾な芳香となって押し寄せてきた。だから彼は、古都の片隅にあるアトリエ兼自宅に籠り、香水という制御可能な芸術の中に安寧を見出していた。

その静寂が破られたのは、湿った空気の重い、月曜の夜だった。一人息子の陽向が、学校の宿題を終えてリビングにやってくる。八歳になる息子の頬はリンゴのように赤く、その屈託のない笑顔は、湊にとって世界で最も清らかな香り――焼きたてのパンとミルクのような、甘く優しい香り――を放っていた。

「パパ、おやすみ」

「ああ、おやすみ、陽向」

湊は息子の小さな体を抱きしめた。その瞬間、彼の全身を凄まじい悪寒が駆け抜けた。

陽向のパジャマの首筋から、あの香りがしたのだ。

鉄が錆びていく冷たい匂いと、盛りを過ぎて朽ち始めた白百合の甘ったるい腐臭。それは、死期が近い人間にだけ纏わりつく、不吉で絶対的な予兆の香り。五年前に、交通事故で妻の命を奪ったトラックが通り過ぎた後、アスファルトに残っていたのと同じ香りだった。

湊は息を呑み、血の気が引いていくのを感じた。腕の中の陽向の温もりが、まるで嘘のように感じられる。この香りを嗅ぎ取ってから、その人物が命を落とすまでの猶予は、長くて数週間。湊の呪われた嗅覚が、これまで一度として外れたことはなかった。

「どうしたの、パパ? 顔が真っ青だよ」

陽向が不思議そうに見上げてくる。その無垢な瞳に、湊は作り笑いを返すことしかできなかった。

「なんでもない。ちょっと疲れただけだ。さあ、もう寝なさい」

息子を寝室へ送り届けた後、湊はアトリエの椅子に崩れ落ちた。壁一面の棚には、何百という香料の入った遮光瓶が整然と並んでいる。ローズ、ジャスミン、サンダルウッド、ベルガモット。世界中の美しい香りを集めたこの場所が、今や息子の死を予感させる忌まわしい香りの記憶によって汚されていくようだった。

妻を失った時、彼は無力だった。だが、陽向は違う。この手で守り抜かなければならない。病気か? 事故か? それとも、何者かの悪意か? 原因は分からない。だが、運命という見えざる敵が、確かに息子の命を狙っている。湊は震える手で、最も濃密な樹脂香であるミルラ(没薬)の瓶を手に取った。古代ではミイラの防腐処理にも使われた、死と再生を司る香り。彼はその苦く神聖な香りを嗅ぎながら、見えざる敵との戦いを、たった一人で始めることを誓った。

第二章 見えざる手と焦燥のフラスコ

翌日から、湊の世界は一変した。陽向の体から発せられる「死の香り」は、日に日に、しかし確実に濃度を増していく。湊の神経は極限まで張り詰め、陽向の一挙手一投足が、死へのカウントダウンのように思えてならなかった。

「陽向、今日は学校を休もう。少し熱があるみたいだ」

「え、ないよ。元気だよ」

「パパが分かるんだ。いいから、今日は家でゆっくりしていなさい」

彼は陽向を学校に行かせず、外出の一切を禁じた。友人と公園で遊ぶ約束も、週末のサッカークラブも、すべて「体調が悪いから」という嘘で取り消させた。陽向は最初こそ戸惑っていたが、やがて父親の異常なまでの過保護に息苦しさを感じ始め、不満を募らせていった。

「どうして外に出ちゃいけないの? パパ、最近おかしいよ」

「お前の体を心配してるからだ」

「でも、僕はどこも悪くない!」

父子の間には、冷たく気まずい空気が流れるようになった。湊は、真実を告げられないもどかしさと、日に日に強くなる死の香りがもたらす恐怖で、ほとんど眠ることができなかった。

彼はアトリエに籠もり、調香師としての全知識と技術を駆使して、香りの正体を突き止めようと試みた。ガスクロマトグラフィー質量分析計(GC/MS)があれば成分を特定できるかもしれないが、そんな大掛かりな装置はない。彼にできるのは、自身の鼻と、何百種類もの香料との比較だけだった。

「鉄錆の匂い…これはアルデヒド系の化合物か? いや、もっと金属的で、血の匂いに近い。百合の腐臭…インドールと、何か別の…花の蜜のような甘さを持つエステル類が腐敗した匂い…」

彼はフラスコの中で様々な香料を組み合わせ、仮説を立てては打ち砕かれる作業を繰り返した。医学書を片っ端から読み漁り、特定の病気が発する体臭についても調べたが、該当するものは見つからない。過去にこの香りを嗅いだ人々の死因は、心臓発作、転落事故、通り魔事件と、あまりにもバラバラで、何の共通点も見出せなかった。

焦燥だけが募っていく。陽向の寝顔を見つめるたび、彼の体から立ち上る香りに、湊の心は引き裂かれそうになった。愛しい息子の存在そのものが、彼にとって耐えがたい苦痛の源泉と化していた。このままでは、運命に抗う前に、自分の精神が先に壊れてしまう。絶望が彼の思考を黒く塗りつぶしかけたその時、ふと、ある記憶が脳裏をよぎった。それは、妻の葬儀の際に、彼女の母親…陽向の祖母が、涙ながらに口にした言葉だった。

「あの子は、昔から庭の白百合が好きでね…」

白百合。その言葉が、暗闇の中で微かな光を放つように、湊の心に引っかかった。

第三章 愛という名の毒

その小さな引っかかりは、やがて恐ろしい疑念へと変わった。湊は、祖母が毎週届けに来る手作りの常備菜や、陽向のためにブレンドされたというハーブティーに意識を向け始めた。特に、陽向が「おばあちゃんの魔法のお茶」と呼んで毎晩飲んでいるカモミールティー。湊は、陽向が寝静まった後、キッチンに残っていたそのハーブティーを、震える手で自身の鼻先に近づけた。

―――あった。

カモミールの柔らかな香りの奥底に、間違いなく、あの忌まわしい香りの核が潜んでいた。ごく微量で、彼の研ぎ澄まされた嗅覚でなければ気づかないほど巧妙に隠されていたが、確かに存在する。鉄錆と、朽ちた百合の匂いが。

全身の血が凍りつくような感覚に襲われた。事故でも、病気でもない。陽向は、誰かに殺されようとしている。そして、その犯人は、陽向が最も信頼している人物の一人かもしれない。

湊は、ハーブティーの出がらしを少量採取し、アトリエで分析を試みた。植物に関する古書をめくり、毒草のページを血眼で探す。そして、ついに一つの植物に行き着いた。「リリー・オブ・ザ・バレー」…スズラン。その可憐な姿とは裏腹に、全ての部位に強力な強心配糖体が含まれている猛毒植物。摂取すると、初期症状は嘔吐や頭痛だが、少量ずつ長期間にわたって摂取し続けると、成分が体内に蓄積し、やがて不整脈を引き起こし、心不全に至る。死因は「急性心不全」。自然死や病死と区別がつきにくい、極めて巧妙な毒殺方法だった。

そして、スズランの放つ甘い香りの中には、湊が感じ取っていた「朽ちた百合」に似た成分が含まれていた。鉄錆の匂いは、おそらく毒が体内で作用し、ヘモグロビンを破壊する過程で生じる、ごく微量の香りだったのだろう。

湊は、翌日訪ねてきた義母を、冷静さを装ってアトリエに招き入れた。

「お義母さん、いつも陽向のためにありがとうございます。このハーブティー、とても美味しいですね。どんなブレンドなんです?」

「あら、カモミールと、少しだけ…体にいいハーブをいくつか。秘密のレシピよ」

祖母は優しく微笑む。その顔に、悪意の色は見えない。だが、湊の鼻は、彼女の衣服から、ハーブティーと同じ香りをはっきりと嗅ぎ取っていた。

湊は、棚からスズランの香りを再現したアコード(調合香料)の小瓶を取り出し、ムエット(試香紙)に一滴垂らした。

「最近、こんな香りに興味がありまして。お義母さん、どう思われますか?」

その香りを嗅いだ瞬間、祖母の顔から血の気が引き、優しかった微笑みが凍りついた。彼女の瞳が、恐怖と絶望に揺れる。それが何よりの答えだった。

「どうして…」湊の声は、かろうじて絞り出された。

「…あの子を、守りたかったの」祖母は、堰を切ったように泣き崩れた。「あなたは、いつか再婚して、陽向を疎ましく思うようになる。あの子が、私の娘が遺したたった一つの宝物が、誰かに蔑ろにされるなんて耐えられない。だから…あの子が一番幸せな、美しい姿のまま、娘のところに送ってあげようと…それが、私の愛情なのよ…」

歪みきった愛情。その告白は、湊の理解を、そして心を、完全に打ち砕いた。

第四章 生命のパルファム

警察が到着し、泣きじゃくる祖母を連れて行った後、家には死のような静寂だけが残った。陽向はすぐさま病院に搬送された。幸いにも毒の摂取期間がまだ浅く、適切な処置によって一命を取り留めることができた。医師は、発見が少しでも遅れていれば、取り返しのつかないことになっていただろうと言った。

数日後、退院した陽向を、湊は強く抱きしめた。まだ少しやつれた息子の体からは、しかし、あの忌まわしい「死の香り」の残滓が、幽かだが消えずに漂っていた。それは、体内に残った毒の残り香か、それとも、一度死の淵を覗いた魂に刻まれた傷跡の匂いなのか。湊には分からなかった。

彼は、自分のこの呪われた能力を、心の底から憎んでいた。だが、今回、その能力が息子の命を救ったこともまた、紛れもない事実だった。呪いは、使い方次第で祝福にもなりうる。彼は、香りを恐れることをやめようと決めた。これからは、この嗅覚を、陽向の未来を守るためのレーダーとして使っていくのだ。

アトリエに戻った湊は、陽向のためだけの、新しい香水を作り始めた。

それは、死の香りとは対極にある香り。雨が上がった後の、湿った土の匂い(ジオスミン)。芽吹いたばかりの若葉が放つ、青々しい息吹(グリーンノート)。そして、陽向の笑顔のように、暖かく全てを包み込む、太陽の光を思わせる柔らかなムスクの香り。

彼はその香りを『AUBE(夜明け)』と名付けた。

完成した香水を、小さなアトマイザーに入れて陽向に手渡す。

「これは、陽向だけのお守りだ。不安になったり、寂しくなったりしたら、これを少しだけつけてごらん。パパがいつも側にいるって、分かるから」

「…うん。ありがとう、パパ」

陽向は、まだ全てを理解してはいない。だが、父の深い愛情を、その香りから感じ取ったようだった。

湊の鼻腔には、まだ陽向から漂う「残香」が感じられる。それが完全に消え去る日がいつ来るのかは分からない。だが、彼はもう絶望しない。その残香が消えるその日まで、いや、消えた後もずっと、息子が生きている証である温かい生命の香りを、この胸いっぱいに吸い込み続けていく。

呪われた才能と共に、愛する息子の未来を守り抜く。

湊と陽向の、静かで、しかし確かな希望に満ちた新しい日常が、生命のパルファムの香りと共に、ゆっくりと始まろうとしていた。