第一章 借り物のノスタルジア

また、知らない誰かの記憶が流れ込んでくる。

瞼の裏に広がるのは、陽だまりの匂いがする、古びた木造の縁側。膝の上には、ゴロゴロと喉を鳴らす白猫の柔らかな重み。指先でそっと撫でると、温かな毛皮の感触が伝わってくる。満ち足りた午後。穏やかな愛情。しかし、この記憶は僕のものではない。この腕も、この膝も、僕のものではない。

記憶の主は、腰の曲がった老婆だ。彼女は白猫を「タマ」と呼んだ。僕の知らない名前。知らない猫。知らない愛情。だが、その温もりは奇妙なほどリアルで、懐かしさすら覚える。

ふいに、タマの身体が小さく痙攣した。老婆の腕の中で、その温もりが急速に失われていく。喉を鳴らす音は途絶え、代わりに弱々しい呼吸が漏れ聞こえる。老婆の胸に、冷たい雫が染み込んでいくような悲しみが広がった。絶望が喉元までせり上がってくる。ああ、死んでしまう。この温かいものが、永遠に失われてしまう――。

その感情が頂点に達する、まさにその瞬間。

世界はノイズと共に暗転した。音が消え、色が消え、感覚が消える。絶対的な「無」。それが、僕の記憶にいつも存在する『空白の時間』だった。

気づけば僕は、自室の硬い椅子の背にもたれていた。窓の外では、灰色の薄暮が街を覆い始めている。心臓が冷たく脈打っていた。借り物の悲しみの残滓が、胸の奥で微かに疼く。僕は立ち上がり、窓辺に置かれた小さなガラス瓶に目をやった。中には、光を一切反射しない、漆黒の砂が入っている。人々が『忘却の砂』と呼ぶ、失われた感情の墓標だ。街の誰もが、そうやって強い感情を経験した証を、庭の片隅に静かに埋葬するのだ。

第二章 黒い砂の囁き

僕が追体験する記憶には、必ず現れる存在がいた。

怯えた瞳で、必死に何かから逃げ惑う、小さな子供。老婆の記憶の中では、縁側の隅で小さく蹲っていた。ある時は、事故現場で悲鳴を上げる男の記憶の中で、燃え盛る車の向こう側を走り去っていった。その子供はいつも、僕に背を向けている。顔は決して見えない。だが、その小さな背中が発する絶望的なまでの恐怖だけは、僕自身のもののように感じられた。

その日、僕は中心街の広場で、清掃ドロイドが大量の『忘却の砂』を吸引しているのを目にした。昨夜、この場所で起きた大規模なシステム障害の跡だった。人々は感情の急激な発露に耐えきれず、次々と機能停止に陥ったという。ドロイドの吸引ノズルから逃れた一握りの黒い砂が、敷石の隙間に溜まっていた。

何かに引かれるように、僕はそこに屈み込み、指先でそっと砂に触れた。

その瞬間、世界が叫び声を上げた。

耳をつんざくような金属音。人々のパニックに満ちた絶叫。視界に飛び込んできたのは、暴走する輸送車両と、それにはね飛ばされる人々の姿。恐怖、怒り、悲嘆。あらゆる感情が渦を巻き、僕の意識を飲み込もうとする。その渦の中心に、やはりあの子がいた。こちらを振り返り、何かを叫んでいる。追ってくる影から逃れるように、必死に手を伸ばしている。

「……っ!」

僕は喘ぎながら指を引いた。心臓が激しく高鳴り、冷たい汗が背中を伝う。『忘却の砂』は、ただの排出物ではなかった。それは、削除された記憶の断片的な残響――エコーを留めているのだ。そして、あの子供は、全ての記憶の空白に共通して存在する、この世界の歪みの中心にいる。僕は確信した。

第三章 感情のない街

「記憶の混線よ。カイ、あなたは少し疲れているだけ」

カフェのテーブル越しに、リナは心配そうに眉を寄せた。彼女は僕の数少ない友人で、都市のシステム管理センターで働いている。整然と管理された、平坦な感情こそが正しいと信じている人間の一人だ。

僕は、彼女に『忘却の砂』と子供の話をした。もちろん、彼女は一笑に付した。

「『感情の予防接種』は、私たちを過度なストレスから守るためのもの。社会の安定に不可欠なシステムよ。悲しみや怒りで我を失うなんて、前時代の野蛮な行為だわ」

リナのカップを持つ指は白く、その声には何の抑揚もなかった。彼女の言う通り、この街は静かで、平和だ。誰もが穏やかな表情を浮かべ、争いごとはない。だが、それは本物の平穏だろうか。失われた感情の墓標である黒い砂を、誰もが見えない場所に葬り去ることで成り立つ、偽りの静寂ではないのか。

「空白の時間……それは、システムが正常に作動した証拠でしかないのよ」

リナの言葉が、僕の中で一つの線を繋いだ。そうだ。あの『空白の時間』こそが、人々から感情と記憶が削除された瞬間そのものなのだ。ならば、僕が追体験する記憶の断絶は、誰かが何かを失った決定的な瞬間ということになる。

そして、あの子供はいつも、その瞬間に現れる。まるで、失われる記憶を見届けるかのように。

僕は自分自身の過去を思い出そうとした。だが、僕の記憶にもまた、ぽっかりと大きな空白があった。幼い頃の記憶が、すっぽりと抜け落ちている。その空白の奥に、あの子供がいるような気がしてならなかった。

第四章 追跡者の影

僕の奇妙な行動は、システムの目に留まったらしい。

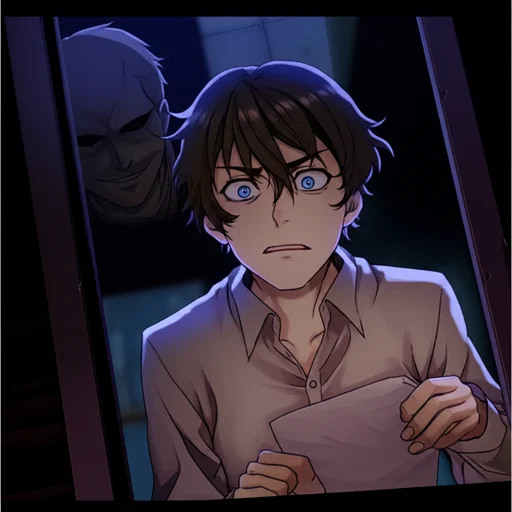

夜、アパートのドアをノックする音が響いた。そこに立っていたのは、感情のない能面のような顔をした二人の男だった。彼らは自らを「調整官」と名乗った。その灰色の瞳は、僕を人間としてではなく、修正すべきエラーとして見ているようだった。

「同行願います、被験体番号734。あなたの記憶野に異常な混線が確認されました。再調整が必要です」

拒否する間もなく、彼らは部屋に踏み込んできた。逃げ場はない。壁際に追い詰められ、僕は生まれて初めて、自分の内側から燃え上がるような強烈な感情を覚えた。それは、純粋な恐怖だった。

死ぬ。消される。調整という名の、何か得体の知れないものに変えられてしまう。

その恐怖が臨界点に達した、その時だった。

目の前の調整官たちが、ぴたり、と動きを止めた。まるで糸の切れた人形のように、表情を失ったまま床に崩れ落ちる。彼らの腰につけられたポーチから、さらさらと音を立てて、大量の『忘却の砂』が零れ落ちた。

何が起きたのか、理解できなかった。僕は予防接種を受けているはずだ。恐怖で機能停止すべきは僕自身のはずなのに。

床に散らばった黒い砂に、震える指で触れる。そこに流れ込んできたのは、調整官たちの最後の記憶だった。『対象の感情波形が急上昇。危険レベル。我々のシステムが強制シャットダウンされる』――彼らは僕の感情に「感染」し、記憶を削除されたのだ。

僕は、予防接種が効かないのではない。僕自身が、他人の感情を強制的に削除させる、システムの『特異点』なのだ。

第五章 空白の在り処

調整官から逃げ出した僕は、あてどなく夜の街を彷徨った。僕はいったい、何者なのだろう。

唯一の手がかりは、僕の恐怖に呼応するように、より鮮明になった「追われる子供」の記憶だった。子供が逃げ込んでいた場所。錆びついた鉄格子、薬品の匂い、薄暗い長い廊下。その風景には見覚えがあった。僕の失われた幼少期の記憶の中に、断片的に存在する場所だ。

僕は、かつて街の外れにあったという「特別医療施設」の跡地へと向かった。そこは、予防接種がうまく適合しなかった子供たちを「治療」するための場所だと、リナから聞いたことがあった。

フェンスを乗り越え、廃墟と化した施設に忍び込む。月明かりが差し込む廊下は、厚い埃に覆われていた。そして、ある一つの部屋の前で、僕は息を呑んだ。部屋の中央に、小高い丘のように『忘却の砂』が積まれていたのだ。何百、何千という人間の、失われた感情の墓場。

僕は、まるで砂の丘に吸い寄せられるように足を踏み入れた。そして、両手で、その冷たく、重い砂をすくい上げた。

瞬間、僕の意識は、過去と現在の境界を失った。

無数の人々の、失われた悲しみ、怒り、恐怖、そして喜びまでもが、濁流となって僕の中に流れ込んでくる。僕は老婆になり、事故に遭った男になり、システムに怯えた市民になった。全ての記憶が、僕という器の中で一つに溶け合っていく。

そして、その奔流の果てに、僕は見た。

調整官たちに追われ、この部屋に追い詰められた、幼い子供の姿を。怯えきった瞳で、こちらを振り返ったその顔は――紛れもなく、幼い頃の僕自身だった。

第六章 僕が世界から消された理由

全ての記憶が、パズルのピースのように嵌まった。

あの子供は、僕の過去だった。僕は生まれつき、他人の感情に共鳴し、それを際限なく増幅させてしまう特異体質だったのだ。僕の存在そのものが、人々の心の平穏を乱す『発症源』。周囲の人間は、僕の近くにいるだけで感情の許容量を超え、記憶を失い、機能停止してしまう。

この世界の「感情の予防接種」というシステムは、社会の安定のためではなかった。それは、僕のような存在を社会から隔離し、密かに「削除」するために作られた、巨大な捕獲網だったのだ。

幼い僕は、調整官に追われ、この施設に追い詰められた。そして、極限の恐怖を感じたその瞬間、周囲の全ての調整官たちの感情を暴走させ、彼らの記憶を奪った。だが、僕は彼らの記憶を消し去ったわけではなかった。彼らが失うはずだった記憶と感情は、行き場をなくし、全て僕の中に流れ込んできたのだ。

僕は、他人の失われた記憶を吸収することで、生き延びてきた。僕が追体験していたのは、僕が生きるために糧としてきた、誰かの人生の断片だった。僕自身の過去の記憶は、その膨大な他人の記憶の奔流の底に、沈められていただけなのだ。

僕は、世界の平穏のために消されるべき存在だった。僕一人がいなくなれば、誰も悲しむことも、怒ることも、恐れることもなく、静かに生きていける。

足元の黒い砂が、静かに囁いているようだった。お前は一人だと。お前は世界に拒絶された存在なのだと。

だが、僕はもう一人ではなかった。僕の中には、この街の人々が失くしてしまった、数えきれないほどの記憶と感情が息づいている。老婆が猫を愛した温もりも、事故で命を落とした男の無念も、全てが僕の一部だった。

僕はゆっくりと立ち上がり、廃墟の窓から、感情を失った静かな街を見下ろした。これから僕は、この世界でどう生きていけばいいのだろう。この、忘れられた感情の全てを抱きしめて。

遠くから、サイレンの音が微かに聞こえ始めた。調整官たちが、僕という『エラー』を修正しにやってくるのだろう。それでも、不思議と恐怖はなかった。

僕が世界から消された本当の理由を知った今、僕は初めて、僕自身の人生を始められる気がした。