第一章 濁った深紅の残響

水月響(みづき ひびき)の世界は、音に色がついていた。喜びの会話は陽だまりのような黄金色にきらめき、悲しみの吐息は霧雨めいた灰色に沈む。それは生まれついての呪いであり、祝福でもあった。他人の感情の色彩が、望まぬままに流れ込んでくる。だから響は、言葉よりも純粋な音で満ちた世界、ピアノの調律師という職を選んだ。人の心が介在しない、純粋な物理法則だけが支配する音の世界。そこだけが、彼の安息の地だった。

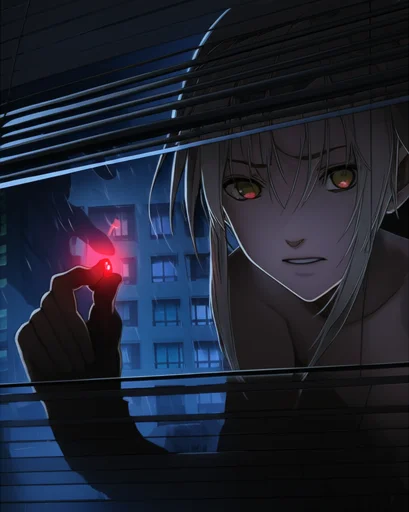

その日、響が訪れたのは、老音楽家・有栖川宗一郎の屋敷だった。重厚なオークの扉を開けると、むわりと甘い紅茶の香りと、古い楽譜の乾いた匂いが鼻をくすぐる。しかし、それらに混じって、響の鼓膜を不快に震わせる「色」があった。

それは、音のない音。沈黙の残響。

濁りきった深紅と、神経を逆撫でするような鋭い銀色が、まだらに混じり合って空間にこびりついている。まるで血痕と刃物が、音として可視化されたかのようだ。響は眉をひそめ、グランドピアノが鎮座するリビングへと足を進めた。

「有栖川先生?」

返事はない。ただ、床に転がったティーカップの割れる音が、かつてこの場所で鳴ったであろう甲高い陶器の悲鳴を、響の共感覚に再生させた。そして、ピアノの影に倒れ込むように横たわる、有栖川の姿を見つけた。胸には、鈍い光を放つペーパーナイフが深々と突き刺さっていた。

警察が到着し、現場はけたたましいサイレンの青と赤の光に染め上げられた。刑事たちは、荒らされた室内の様子から、単純な物盗りの犯行だろうと見立てを立てる。だが、響には分かっていた。この部屋を満たす不快な音の色彩は、単なる物欲が生み出すものではない。もっと深く、歪んだ感情――嫉妬と憎悪が絡み合った、複雑な不協和音だった。

「何か、変わったことは?」

冴島と名乗る、疲れた目をした刑事が響に尋ねた。響は口ごもる。音に色が見える、などと話して信じてもらえるはずがない。

「……いいえ。ただ、とても静かでした。不自然なほどに」

嘘ではない。だが、真実のすべてでもなかった。響の網膜には、あの濁った深紅と銀色の残響が、まるで亡霊のように焼き付いて離れなかった。それは、これから始まる長い悪夢の序曲の色だった。

第二章 不揃いな音階

有栖川の葬儀は、しめやかに行われた。参列者の多くは音楽関係者で、彼らの口から漏れる追悼の言葉は、上品なすみれ色や落ち着いた藍色をしていた。しかし、その色彩の奥底に、時折、ぎらついた緑色や、澱んだ黄土色が混じるのを響は見逃さなかった。嫉妬と安堵。巨匠の死を心から悼む者ばかりではない。

警察の捜査は難航していた。物盗りに見せかけた巧妙な犯行。有力な容疑者は浮かばず、時間は無情に過ぎていく。響は、いてもたってもいられなかった。あの「音の色」が、有栖川の最後の叫びのように思えてならなかったのだ。彼は、自分の呪われた能力を、初めて誰かのために使おうと決意した。

響は調律師として有栖川の弟子たちと接触を図った。一番弟子の高遠は、師の死を嘆きながらも、その瞳には野心の炎が琥珀色に揺らめいていた。若き天才と謳われるピアニストの美咲は、悲しみを奏でるように、透き通るような水色の哀悼を漂わせていたが、その指先が時折、焦燥を示す橙色に染まる。彼らの発する音のどれもが、あの現場の深紅とは異なっていた。だが、断片的には符合するのだ。高遠の野心、美咲の焦り。それらが混じり合えば、あの濁った色に近づくのかもしれない。

そんな中、冴島刑事が再び響の前に現れた。

「君、何か隠しているな」

刑事の言葉は、飾り気のない、実直な茶色をしていた。響は観念し、おそるおそる自分の共感覚について打ち明けた。音に色が見えること。現場で感じた不快な色彩のこと。

冴島は、眉間に深い皺を刻んで黙り込んだ。嘲笑されるか、精神科を勧められるか。響は覚悟した。しかし、刑事の口から出たのは意外な言葉だった。

「……馬鹿げている。だが、俺の勘が、君の話を無視するなと言っている」

冴島の言葉は、わずかに信頼を示す若葉色を帯びていた。彼は、響を有栖川の仕事部屋へともう一度案内した。

部屋は警察の調査が終わり、静けさを取り戻していた。響は、有栖川が愛用していたピアノの前に座る。鍵盤にそっと指を触れると、ひやりとした象牙の感触が伝わってきた。そして、譜面台に置かれた一冊のノートに気づく。それは、有栖川が死の直前まで書いていたであろう、未完の楽譜だった。走り書きのような音符が、まるで断末魔の叫びのように並んでいる。響は、ごくりと唾を飲み込み、その最初の和音を奏でた。

第三章 砕かれた和音

ド、ファ♯、ソ、シ♭――。

指が鍵盤に触れた瞬間、空気が震えた。そして、響の視界を、あの「色」が埋め尽くした。濁った深紅が渦を巻き、鋭い銀色が突き刺さる。事件現場で感じた、あの不協和音の残響そのものだった。有栖川は、自分を殺した犯人の「音」を、死の間際に楽譜として書き残していたのだ。

響は、楽譜を弾き進めた。不気味な和音は、不規則なリズムを伴いながら、ある種の物語を紡いでいく。それは憎悪と、裏切りと、そして深い絶望の物語。響は、全身の血が逆流するような感覚に襲われた。この音の連なりを、彼は知っていた。ずっと昔、まだ彼が幼かった頃、記憶の奥底に封じ込めた、忘れたはずの音だった。

閃光のように、記憶が蘇る。雨の夜。車のスリップする音。ガラスの砕ける甲高い悲鳴。そして、両親の最期の呻き声。それは、響が幼い頃に両親を亡くした交通事故の光景だった。しかし、蘇った記憶はそれだけではなかった。事故現場には、もう一人、誰かがいたのだ。傘をさし、呆然と立ち尽くす若い男。その男こそ、若き日の有栖川宗一郎だった。そして、その背後には、複数の人影があった。彼らは、響の両親が持っていた幻の楽譜を奪い、事故に見せかけて二人を殺害したのだ。

有栖川は共犯者ではなかった。彼は偶然その場に居合わせ、あまりの恐怖に何もできなかっただけだった。だが、彼は生き残った響の類稀なる才能に気づき、罪悪感に苛まれながらも、陰ながら彼を見守り続けてきた。そして、過去の共犯者たちが、今度は自分の名声と才能に嫉妬し、再び牙を剥いてきたことを悟った。彼は、響に真実を伝えるため、そして自らの罪の告白として、あの日の「音」を楽譜に刻みつけていたのだ。

「犯人は……一人じゃない」

響は、ピアノから手を離し、呆然と呟いた。

「弟子たちだ。高遠も、美咲も……有栖川先生の周りにいた人間たちが、みんなで……」

彼らは、かつて響の両親を殺した者たちの、あるいはその意思を継いだ者たちの集まりだったのだ。巨匠という大きな存在に群がり、その才能を吸い尽くそうとする、醜い欲望の共同体。有栖川は、その鎖を断ち切ろうとして、殺された。

響の全身が、怒りと悲しみで震えた。今まで呪いだと思っていたこの能力は、有栖川が残してくれた、唯一のメッセージだった。閉ざしていた心が、激しい感情の色で燃え上がる。それは、復讐の色ではなかった。真実を求める、強い意志の色だった。

第四章 真実を奏でるフーガ

数日後、有栖川宗一郎追悼コンサートが開かれた。プログラムの最後、サプライズとして一人の演奏者がステージに上がった。水月響だ。会場がざわめく中、彼は静かにピアノの前に座った。客席には、高遠や美咲をはじめ、事件の関係者たちの顔が見える。彼らの表情は、好奇と、わずかな侮蔑の色を浮かべていた。一介の調律師が何をするというのか、と。

響は、目を閉じ、深く息を吸った。そして、有栖川の未完の楽譜に、彼自身の旋律を加えて完成させた曲を弾き始めた。

最初の不協和音が、ホールに響き渡る。濁った深紅と銀色の音が、聴衆の不安を煽る。それは、犯行の瞬間の音。次に、悲痛なアルペジオが続く。有栖川の後悔と苦悩。そして、曲は静かなパートへと移る。幼い響が両親を失った、あの雨の夜の哀歌。それは、どこまでも悲しく、しかし、澄み切った旋律だった。

客席の犯人たちの顔色が変わっていく。彼らだけが、その音の意味を理解できた。響が奏でる一つ一つの音色が、彼らの罪を暴き、封印したはずの記憶をこじ開けていく。高遠の顔からは血の気が失せ、美咲は指先を固く握りしめている。彼らの心に渦巻く動揺が、醜い色彩となって響の目にはっきりと見えた。

曲は、クライマックスへと向かう。響は、有栖川の残した不協和音のテーマと、自らの悲しみの旋律を、複雑なフーガとして絡み合わせていく。それは、罪と罰、絶望と希望がせめぎ合う、魂の激流だった。そして最後の和音――それは、不協和音ではなく、すべての痛みを乗り越えた先にある、静かで力強い長調の響きだった。許しではない。受け入れ、そして未来へ進むための、決意の音。

演奏が終わった瞬間、ホールは一瞬の静寂に包まれ、やがて割れんばかりの拍手が湧き起こった。しかし、響の目は客席の一点を見つめていた。立ち上がろうとする高遠たちの前に、静かに立ちふさがる人影。冴島刑事とその部下たちだった。

事件は解決した。響は、失われた過去の真実を取り戻した。だが、心に残ったのは虚しさだけではなかった。有栖川が命がけで残したメッセージを受け取り、自らの手で真実を奏でたことで、彼は初めて自分の能力を肯定できた。音の色は、もはや彼を苛む呪いではない。世界と、人の心と、そして自分自身の魂とを繋ぐための、かけがえのない架け橋だった。

響は一人、誰もいない月の光が差し込む部屋で、ピアノに向かう。そっと鍵盤に指を置くと、彼の心から、新しいメロディが生まれ始めた。それは、悲しみを溶かした海の底のような深い藍色と、夜明けの空のような、かすかな希望を示す薄紫が混じり合った、優しく、そしてどこまでも澄んだ色彩をしていた。