第一章 静寂の結晶

音葉朔(おとはさく)の世界は、静かすぎるほどに静かだった。彼にとって、言葉は音である前に、形と色を持つオブジェだったからだ。人が言葉を発するたび、その口元から小さな結晶が生まれ、宙を舞い、やがて意味の重力に従って地に落ちて消える。喜びの言葉は温かい光を放つ球体に、悲しみの言葉は冷たい雫の形に、怒りの言葉は鋭利な黒曜石の破片になる。そして、嘘の言葉は、濁ったガラスのように歪な形で生まれ、不快な音を立てて砕け散る。

この特異な共感覚のせいで、朔は人との会話を極端に避けて生きてきた。言葉の裏に隠された本心、無自覚な悪意、取り繕った欺瞞が、すべて結晶として彼の目に映ってしまうのだ。それは、世界の真実を覗き見る窓であると同時に、決して拭えぬ汚れがついた呪いの窓でもあった。

そんな朔にとって、唯一の例外が高遠聡(たかとおさとし)だった。大学時代の恩師であり、言語学の共同研究者であった彼は、朔の能力を知る唯一の人物だった。高遠の言葉から生まれる結晶は、常に澄み切った水晶のように透明で、穏やかな光を宿していた。彼の前でだけ、朔はありのままでいられた。

その高遠が、死んだ。

知らせを受けたのは、霧雨がアスファルトを静かに濡らす日の午後だった。警察からの無機質な電話の声は、朔の耳には灰色で角張った結晶となって届いた。「大学の研究室で、亡くなっているのが発見されました。……残念ながら、自殺と見て間違いありません」

朔は、震える足で現場となった研究室へ向かった。警察による現場検証は終わっていたが、まだ高遠の気配が濃く残っている。数万冊の蔵書に埋め尽くされた部屋。その中央で、高遠は眠るように椅子に座っていたという。遺書もあった。研究に行き詰まり、未来を悲観した、と。

だが、朔には信じられなかった。高遠ほど知的好奇心と生命力に溢れた人間が、そんな理由で自ら死を選ぶはずがない。室内に足を踏み入れた朔は、息を呑んだ。床の至る所に、言葉の結晶の残骸が散らばっている。警察官たちの無遠慮な会話、野次馬たちの憶測、同僚たちの嘆き。それらが澱のように積もっていた。

朔は目を凝らし、その瓦礫の中から異物を探した。そして、見つけた。高遠がいつも座っていた革張りの椅子の足元、本の影に隠れるようにして、それは鎮座していた。

これまで朔が見たどんな結晶とも違う、奇妙なオブジェだった。拳ほどの大きさで、色は虹色のようにも、底なしの闇のようにも見える。形は歪な螺旋を描き、表面には無数の微細な棘が生えていた。そして、それは消えずに、確かな質量を持ってそこに存在している。まるで、言葉が化石になったかのように。

朔はそっとそれに触れた。指先に、氷のような冷たさと、微かな振動が伝わる。これは、高遠が最後に遺した言葉の化石だ。自殺する人間の言葉が、こんなにも複雑で、禍々しいエネルギーを放つものだろうか。いや、断じて違う。朔の直感が警鐘を鳴らしていた。これは、他殺だ。そして犯人は、この世ならざる「言葉」そのものかもしれない。

第二章 歪んだプリズム

高遠の葬儀は、彼の人柄を偲ばせるように多くの参列者で溢れていた。だが、朔の目には、その弔辞や囁きの一つ一つが、歪んだプリズムを通して見る光のように屈折して映っていた。誰もが口々に高遠の死を悼む。しかし、その言葉から生まれる結晶は、自己保身の濁り、嫉妬の棘、無関心という名の気泡を内包していた。

朔は、高遠が死の直前まで没頭していた研究の核心に、事件を解く鍵があると睨んでいた。研究室の立ち入りが許可されると、彼は高遠のデスクを調べ始めた。残されたデータは暗号化されていたが、二人の間でだけ通じる古い詩の一節をパスワードにすると、ファイルは静かに開いた。

『言霊結晶化に関する考察』

そこに記されていたのは、朔が密かに抱える能力の、学術的な分析と再現の試みだった。高遠は、言葉が持つエネルギーを物理的に固定し、「結晶」として取り出す研究を行っていたのだ。朔が生まれつき持っていた能力を、科学の力で解明し、制御しようとしていた。

「どうして、こんな危険な研究を……」

朔は愕然とした。ファイルには、様々な言葉から生成された結晶のデータが並んでいた。「愛」「希望」「絶望」「憎悪」。それぞれの結晶が持つ特有の周波数やエネルギー量が詳細に記録されている。研究は最終段階に差し掛かっており、高遠は特定の結晶を組み合わせることで、人の精神に直接干渉する技術を確立させようとしていた節があった。それは、言葉による究極の救済にも、最悪の洗脳にもなりうる、神をも畏れぬ所業だった。

朔は、高遠と共同研究をしていた数人の研究者に話を聞いて回った。彼らは一様に、高遠の最近の熱中ぶりを「常軌を逸していた」と語った。

「高遠先生は、何かを……いや、誰かを取り戻そうとしているようでした」若い助手のひとりが、俯きながら言った。彼の口からこぼれた言葉の結晶は、恐怖を示す青白い色に染まっていた。「『失われた言葉を取り戻すんだ。たった一つの、完璧な言葉を』と、そう呟いていたんです」

失われた言葉? 完璧な言葉とは何だ? 謎は深まるばかりだった。関係者たちの言葉は嘘ではない。だが、誰もが真実の核心部分を巧妙に避け、自身の保身と恐怖の結晶を生み出すだけだった。彼らは何かを知っている。だが、それを語ることを極度に恐れている。まるで、口にすれば呪われるとでもいうように。

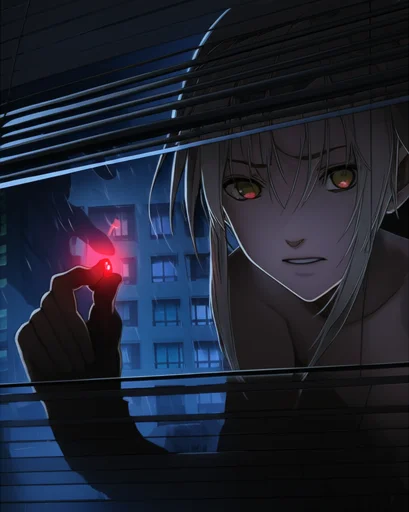

その夜、朔は自宅で、現場から密かに持ち帰った虹色の結晶を眺めていた。ライトを当てると、内部の螺旋構造が複雑な影を壁に落とす。見つめていると、眩暈と共に、断片的なイメージが脳裏に流れ込んできた。割れたフラスコ。悲鳴。そして、幼い子供の泣き声。

これは高遠の記憶なのか? それとも、この結晶自身が持つ記憶なのだろうか。朔は、自分が触れてはいけない領域に足を踏み入れてしまったことを悟った。だが、もう後戻りはできなかった。高遠が命を賭して遺したこの謎を解き明かすまで。

第三章 言葉が死んだ日

答えは、朔自身の過去にあった。高遠が遺した研究データのさらに深い階層に、朔のイニシャルで名付けられたフォルダが存在した。パスワードは、朔の誕生日。震える指でそれを打ち込むと、古い映像ファイルが現れた。

そこに映っていたのは、幼い頃の自分だった。そして、白衣を着た若い高遠。そこは病院の一室のようだった。映像の中の幼い朔は、何も話さず、ただ虚空を見つめている。感情の起伏が全く見られない、まるで人形のようだった。

『被験体S。重度の失語症及び感情障害。原因不明の外傷性脳損傷によるものと推測』

高遠のナレーションが、映像に重なる。朔は、幼い頃に遭った事故で両親を失い、そのショックで心を閉ざし、言葉を完全に失っていたのだ。忘れていた記憶。いや、生きるために無意識の底に封じ込めていた記憶が、奔流となって蘇る。

高遠は、担当医だった。彼は、当時まだ異端とされていた「言霊エネルギー理論」を信じ、言葉の結晶を人工的に生成し、それを朔の脳に直接作用させることで、失われた言語中枢と感情を再生させようと試みたのだ。実験は、成功した。朔は言葉を取り戻し、感情を学習した。だが、その副作用として、彼は言葉を「見る」能力を身につけてしまったのだ。

「君を救いたかったんだ、朔君。ただ、それだけだった」

映像の最後に記録されていた高遠のメッセージが、静かに流れた。疲弊しきった、しかし愛情に満ちた声だった。彼の口からは、澄み切った水晶の結晶が生まれては、涙のように頬を伝って落ちていく。

「私は、君から自然な言葉の世界を奪ってしまった。君を、孤独な観察者にしてしまった。その罪を償うために、私は研究を続けた。君を『普通』に戻すための、たった一つの完璧な言葉を、この手で生み出すために」

全てが繋がった。高遠は自殺したのではない。彼は、朔を呪いから解放するための「浄化の言葉」を完成させようとしていた。しかし、その過程で、彼は禁断の果実に手を出してしまった。

研究記録の最終ページに、戦慄すべき記述があった。

『純粋な悪意、つまり、意味も目的も持たない、ただ存在を否定するためだけの言葉。それを結晶化させる実験を行った。結果、予測不能な自律増殖型の結晶体が生まれた。それは周囲のあらゆる言葉のエネルギーを喰らい、成長を続ける。制御不能。これは「言葉」ではない。沈黙の捕食者だ』

犯人は、人ではなかった。高遠が実験で生み出してしまった、純粋な悪意の化身。それが自己増殖の果てに物理的な力を持ち、創造主である高遠を襲ったのだ。研究室で見つけたあの禍々しい結晶は、高遠が最期に発した苦悶や絶望の言葉を喰らい、さらに成長した姿だった。そして、それは高遠が朔に向けて遺した「謝罪」と「愛情」の言葉の結晶さえも取り込んで、歪な螺旋を形成していたのだ。だからこそ、あんなにも複雑な色と形をしていたのだ。

朔は、高遠が死んだ日に、本当の意味で「言葉」もまた死んだのだと理解した。そして今、その「死」が、自分を喰らおうと静かに牙を研いでいる。

第四章 沈黙への賛歌

悪意の結晶は、朔の部屋で静かに、しかし確実に成長を続けていた。最初は拳ほどだったそれは、今や人間の頭ほどの大きさになり、不気味な低い唸りを上げていた。部屋の中の音という音、光という光を吸い込み、その周囲だけが絶対的な沈黙と闇に支配されている。もはや、それは単なるオブジェではない。一つの生命体だった。

朔は高遠の研究資料を読み解き、この怪物を消滅させる唯一の方法を見つけ出した。悪意という究極のネガティブなエネルギーを中和するには、それと対極にある、究極のポジティブなエネルギーをぶつけるしかない。それは、打算も、見返りも、自己満足も含まない、純粋な感謝や愛情の言葉。

だが、朔にそんな言葉が作れるだろうか。彼の人生は、言葉によって世界から隔絶されてきた。言葉は常に分析と観察の対象であり、心から誰かに届けたいと願ったことなど一度もなかった。高遠に対してさえ、彼の澄んだ言葉に安らぎを感じるだけで、自ら何かを返そうとはしてこなかった。

結晶は、まるで朔の葛藤を嘲笑うかのように、さらに大きく脈動し始める。壁に亀裂が走り、本棚のガラスが音もなく砕けた。時間がない。

朔は、怪物の前に立った。恐怖で膝が笑う。だが、それ以上に、高遠への申し訳なさで胸が張り裂けそうだった。彼は、自分のために死んだのだ。自分を救うために、怪物を生み出してしまった。

「……高遠先生」

朔は、震える声で語り始めた。それは、生まれて初めて、結晶の色や形を気にせずに紡ぐ、彼自身の言葉だった。

「俺は、あなたのせいで孤独になったと思っていた。でも、違った。あなたがいたから、俺は孤独じゃなかった。あなたがくれたこの目で、世界の本当の美しさも、醜さも知ることができた。言葉の重さを、誰よりも……感じることができた」

彼の口から、小さな光の粒が生まれた。最初は頼りない、蛍のような光だった。

「ありがとう。俺に、世界を教えてくれて。ありがとう。俺を、一人にしないでくれて……」

感謝の言葉が、後から後から溢れ出す。それは、これまで心の奥底にしまい込んできた、高遠への本当の気持ちだった。光の粒は次第に数を増し、互いに引き寄せられ、温かい黄金色の光を放つ、完璧な球体を形作っていく。それは、朔がこれまで見たどんな結晶よりも美しく、力強かった。

朔は、その光の球を両手でそっと包み込むと、悪意の結晶に向かって、静かに差し出した。

二つの結晶が接触した瞬間、世界から一切の音が消えた。悪意の闇が光を呑み込もうとし、感謝の光が闇を溶かそうと抵抗する。激しいエネルギーの拮抗が、空間そのものを歪ませる。やがて――黄金の光が、闇の螺旋の中心を貫いた。

甲高い、ガラスの割れるような音が響き渡り、悪意の結晶は内側から砕け散った。闇の破片は、光の中に吸い込まれるようにして消滅し、後には静寂だけが残った。朔が生み出した光の球もまた、役目を終えたようにゆっくりと透明になり、春の陽光の中に溶けていった。

事件は、終わった。世界から怪物が一つ消えただけだ。だが、言葉が存在する限り、悪意が形を持つ可能性は消えない。朔は、自分の能力が消えていないことを知っていた。

しかし、もう以前の彼ではなかった。彼は初めて、言葉を恐れるのではなく、その力を信じたいと思った。この呪われた目で、言葉の本当の美しさを見つけ出し、誰かに届けたいと。

窓の外では、いつの間にか雨が上がっていた。濡れた街路樹の葉が、洗い立ての宝石のようにきらきらと輝いている。朔は、その光景を、ただ美しいと思った。もう、そこに余計な言葉の結晶は見えなかった。彼は静かに微笑むと、新しい世界に向かって、ゆっくりと一歩を踏み出した。