冷ややかな印鑑の朱色が、私の人生の終わりのように白紙の上で滲んでいた。

「これで成立だ。貴様は今日から、私の所有物となる」

男の声は低く、私の背筋を氷のように冷たい指で撫でられたような錯覚を覚えさせた。

第一章 買われた聖女

実家の莫大な借金のカタとして差し出された私、佐伯小夜子。

買い手は、財界の異端児であり、「冷血の吸血鬼」と噂される九条蓮次郎だった。

彼の屋敷は、現代の東京にありながら、そこだけ時間が止まったような洋館だった。

重厚な扉が閉ざされた瞬間、外の世界の光も音も遮断された。

「……聞いていた話と違う顔だな」

広い寝室。天蓋付きの巨大なベッド。

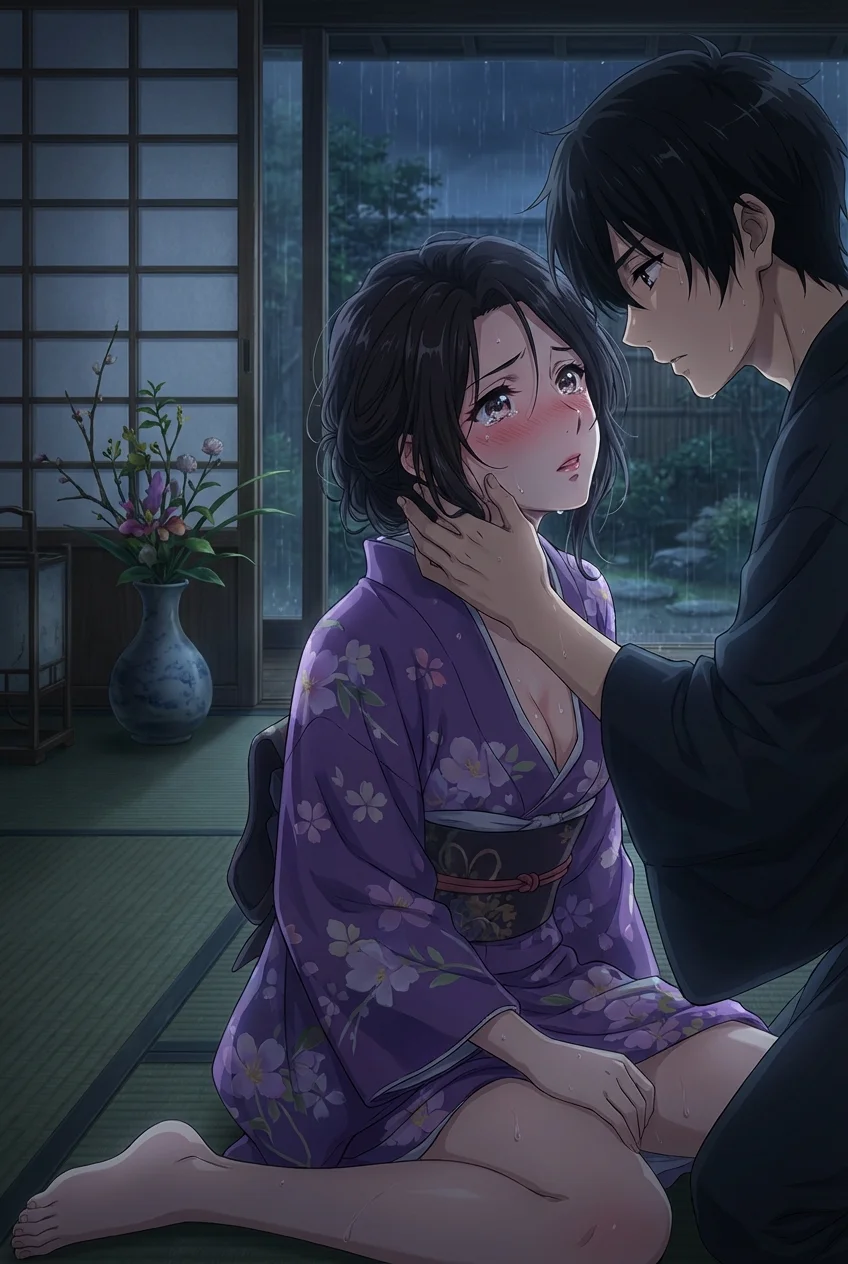

蓮次郎は私の顎を無造作に掴み、品定めするように見下ろした。

その瞳は暗く、底知れない飢えを湛えている。

「怯えているのか? それとも、期待しているのか?」

「……期待など、ありません」

嘘だった。

彼に触れられた箇所が、恐ろしいほど熱を帯びている。

この結婚は、単なる借金返済の契約ではない。

『世継ぎを産むこと』。

それだけが、私に課された唯一にして絶対の義務だった。

「強がりは嫌いではない。だが、ここでは言葉など不要だ」

蓮次郎の手が、私の絹のドレスを引き裂くような勢いで滑り落ちる。

抵抗する間もなく、私はベッドへと押し倒された。

視界が反転し、彼の圧倒的な影が私を覆い尽くす。

香水ではない、男特有の麝香のような匂いが鼻腔をくすぐり、本能的な警鐘を鳴らす。

逃げなければ。

そう思うのに、身体は縛られたように動かない。

「契約履行の時間だ。……泣いて懇願しても、逃がさない」

耳元で囁かれた言葉は、死刑宣告のようでいて、甘美な毒のように私の鼓膜を震わせた。

第二章 溶解する理性

それは、拷問に近い愛撫だった。

痛みはない。

あるのは、逃げ場のない快楽の波状攻撃だけだ。

蓮次郎は、私の身体のどこを触れれば理性が飛ぶのか、すべてを知り尽くしているようだった。

指先が、舌が、熱い吐息が、私の敏感な場所を執拗に責め立てる。

「あ、……っ、だめ、おかしく、なる……っ!」

「おかしくなればいい。貴様の理性など、この部屋には邪魔なだけだ」

彼は決して、最後の一線を越えようとはしなかった。

限界まで高め、私が泣き叫ぶ寸前で止め、また最初からやり直す。

焦らし。

寸止め。

それがどれほど残酷で、どれほど人を狂わせるか、私は知らなかった。

「欲しいか? 楽になりたいか?」

「ほし、い……おねがい、します……」

プライドも羞恥心も、汗と共にシーツに染み込んで消えていく。

私はただ、目の前の支配者に縋り付くしかできない。

彼の指が、秘められた花弁を弄るたびに、私の口からは聞いたこともないような甘い声が漏れる。

視界が涙で滲み、白い天井が揺れる。

「まだだ。もっと堕ちろ。私のことしか考えられなくなるまで」

彼の唇が、私の喉元に吸い付く。

熱い刻印が刻まれるたび、私は彼の一部になっていくような錯覚に陥った。

これは愛ではない。

調教だ。

けれど、その支配される感覚が、空っぽだった私の心を満たしていく。

誰にも必要とされなかった私が、今、この男の執着の檻の中でだけ、生を許されている。

「小夜子……」

ふいに、彼が私の名前を呼んだ。

その声に含まれた切羽詰まった響きに、私は一瞬、目を見開く。

冷徹なはずの彼の瞳が、灼熱の炎で燃えていた。

第三章 楔(くさび)と刻印

「もう、待てない」

蓮次郎の理性が決壊したのがわかった。

今まで丁寧に扱われていた身体が、荒々しく組み敷かれる。

準備は十分すぎるほどに整わされていた。

私は濡れた瞳で彼を見上げ、無意識に腰を浮かせて彼を誘っていた。

「受け入れろ。私のすべてを」

熱く、硬質な熱量が、私の最奥をこじ開けて侵入してくる。

「ああっ! ……ぁ、あ……ッ!」

異物感は一瞬で、脳髄を焼き切るような衝撃へと変わる。

彼という存在が、私の中を埋め尽くし、満たし、形を変えていく。

呼吸ができない。

心臓が早鐘を打ち、全身の血液が沸騰しているようだ。

「狭い……。だが、いい。貴様の中は、狂うほど熱い」

彼は私を逃がさないように強く抱きしめ、激しく腰を打ち付ける。

そのたびに、身体の芯から痺れるような電流が走り、指先が痙攣する。

繋がっている場所から、彼の支配欲が流れ込んでくる。

彼もまた、私に囚われているのだと感じた。

「蓮、さん……っ、んぁっ!」

名前を呼ぶと、彼の動きがさらに激しくなる。

何度も何度も、一番深い場所を突き上げられる。

子宮の奥底が疼き、彼を受け入れるために口を開けて待っているのがわかる。

「そうだ、そこに刻み込んでやる。誰の女か、身体で覚えろ」

快楽の奔流に流され、私は意識を保つのがやっとだった。

壁が溶け、私が溶け、彼と一つに混じり合う。

絶頂の瞬間、彼は私の奥深くへと、その熱い命の源を解き放った。

ドクン、ドクンと、彼の一部が私の中に溢れ出し、胎内を白く染め上げていく。

それはあまりにも熱く、あまりにも大量で、私のお腹を内側から焼き尽くした。

「あ……あぁ……っ」

力が抜け、私はガクガクと震えながら彼にしがみつく。

彼もまた、私の首筋に顔を埋め、荒い息を吐いていた。

繋がったまま、離れない。

まるで、そうすることでしか互いの存在を確認できないかのように。

最終章 永遠の鳥籠

あれから、数ヶ月が過ぎた。

私の腹部は、わずかにふっくらとしている。

蓮次郎は以前にも増して、私に執着するようになった。

屋敷からの外出は一切許されていない。

けれど、私にはここから出る気など毛頭なかった。

「気分はどうだ?」

執務から戻った彼が、ソファに座る私の膝に口づけを落とす。

その瞳には、かつての冷徹さは微塵もない。

あるのは、狂気じみた崇拝と、独占欲。

「ええ、とてもいいわ。……あの子も、貴方を待っているみたい」

私が微笑むと、彼は満足げに目を細め、私の膨らみかけたお腹に耳を寄せた。

契約結婚。

それは確かに始まりだった。

だが今、この契約は私たちを繋ぐ永遠の鎖となった。

私は気づいていた。

本当に「買われた」のは、私ではない。

愛を知らず、孤独に凍えていたこの男こそが、私という「母体」に、そして「愛」という名の支配に、永遠に囚われたのだと。

「愛している、小夜子。貴様は死ぬまで、私のものだ」

「ええ、蓮次郎さん。貴方も……死ぬまで、私のものよ」

柔らかな陽光が差し込む部屋で、私たちは口づけを交わす。

その味は、とろけるように甘く、そして逃れられない蜜の味がした。

私は、この鳥籠の中で、彼の子を宿し、彼に愛され続ける。

それが、堕ちた聖女の至上の幸福なのだから。