第一章 誤算だらけの婚約破棄

「ヴァレリアン様、お願いです。私との婚約を破棄してください」

王城のバルコニー。

夜風が私のドレスの裾を揺らす中、私は震える声でそう告げた。

目の前に立つのは、この国の筆頭公爵令息、ヴァレリアン・クロフォード。

銀色の髪に、氷のように冷徹な青い瞳。

彼は『氷の公爵』と呼ばれる、この乙女ゲームのメインヒーローだ。

(これでいいの。これで私は、断罪イベントを回避できるはず……!)

私は転生者だ。

前世でプレイしていたゲームの悪役令嬢、エリスに生まれ変わったと気づいたのは三日前。

シナリオ通りに進めば、私はヒロインを虐めた罪で、一ヶ月後の卒業パーティーで断罪され、国外追放か処刑される運命にある。

生き残る道はただ一つ。

彼の方から私を捨ててもらうこと。

「……婚約破棄、だと?」

ヴァレリアンの低い声が、夜の静寂を切り裂く。

彼の瞳がスッと細められた。

背筋が凍るような威圧感。

「はい。私のような性悪な女は、清廉潔白な貴方様には相応しくありません。もっと……そう、最近転入してきた男爵令嬢のような、可愛らしい方が……」

私は必死に、彼が本来結ばれるはずのヒロインを勧めた。

これで彼は「ようやく自覚したか」と冷たく言い放ち、去っていくはず。

はずだった。

「ふっ……」

突然、ヴァレリアンが嗤った。

それは氷が砕けるような、美しくも不穏な笑み。

「性悪? ああ、知っているよ。君が裏で必死に虚勢を張っていることも、夜毎怯えて泣いていることもね」

「え……?」

カツン、と彼が一歩踏み出す。

私は後ずさる。

背中が冷たい手すりに当たった。

逃げ場がない。

「な、なぜそれを……」

「君はずっと僕を見ていたね。嫉妬に狂ったふりをして、その実、僕に嫌われようと必死に演技をしていた。……違うか?」

彼の長い指が伸びてくる。

私の頬を撫で、そのまま顎を強引に上向かせた。

至近距離で絡み合う視線。

彼の瞳の奥に、私が知っている『正義のヒーロー』とは程遠い、ドロリとした暗い炎が見えた。

「お、お戯れを。私は本当に……」

「逃がさないよ、エリス」

耳元に唇が寄せられる。

吐息がかかるだけで、背筋に痺れが走った。

「君が僕から離れようとすればするほど……壊してしまいたくなる。君をこの手の中に閉じ込めて、二度と外の世界を見られないようにしてやりたいと」

低く、甘く、呪いのような囁き。

「今宵は逃がさない。君が望んだ『悪役』としての末路を、僕がたっぷりと教えてあげる」

第二章 甘美なる鳥籠

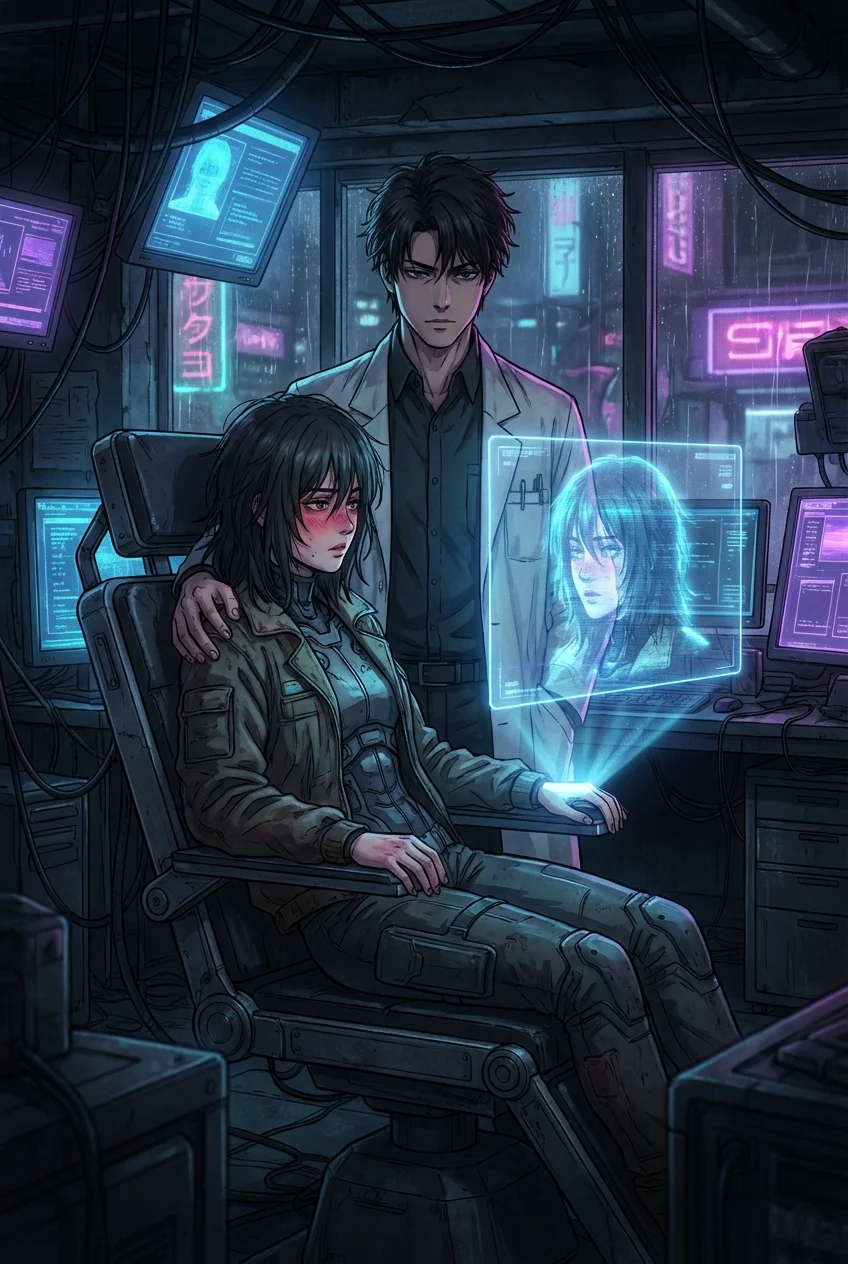

連れてこられたのは、王城の一角にある彼の執務室ではなく、さらに奥まった休憩室だった。

重厚な扉が閉ざされ、鍵が掛かる音がカチャリと響く。

その音は、私の理性が断絶される音に聞こえた。

「ヴァレリアン様、いけません、こんな……」

「何がいけない? 私たちは婚約者同士だ。それに、君は『性悪な悪役令嬢』なんだろう? ならば、ふしだらな行いもシナリオ通りじゃないか」

彼は私をソファーに押し倒すと、覆い被さるようにして私の自由を奪った。

重い。

男性特有の硬い身体の重みと、圧倒的な熱量が私を圧迫する。

「っ、ぁ……!」

抵抗しようとした両手首は、彼の片手だけで簡単に頭上で拘束された。

もう片方の手が、私のデコルテを這う。

冷たい指先と、熱い掌。

その矛盾した感触が、ドレスの薄い生地越しに肌を焼く。

「いい匂いだ。恐怖に震える君の匂いは、どんな香水よりも僕を煽る」

彼は私の首筋に顔を埋めた。

吸い付くようなキス。

チュッ、と湿った音が静かな部屋に響き、恥ずかしさで顔が沸騰しそうだ。

「や、やめて……跡が……」

「つければいい。誰が見ても、君が僕のものだと分かるように。首も、鎖骨も、その豊かな胸も……全てに所有の印を刻んであげる」

バリッ。

ドレスのレースが悲鳴を上げた。

露わになった肌に、冷たい空気が触れたのも束の間、すぐに彼の熱い唇がそこを塞ぐ。

「んっ、ぁあ! ヴァレ、リアン、さま……っ!」

首筋から鎖骨、そして胸の谷間へと。

彼はまるで極上のスイーツを味わうように、執拗に、ねっとりと舌を這わせる。

愛撫は優雅でありながら、その実、私の逃げ場を完全に封じる捕食者のそれだった。

理性で拒もうとしても、身体は正直だった。

彼の唇が触れるたび、私の奥底で甘い疼きが生まれる。

それは恐怖なのか、それとも抗えない快楽なのか。

「可愛いね、エリス。口では拒んでも、身体はこんなに正直に反応している」

彼の手が、ドレスのスカートを捲り上げる。

太ももの内側を、無遠慮な指先がなぞり上げた。

「ひゃっ……!」

「ここも、こんなに熱くなっている。僕を待っていたんだろう?」

「ちが、違います、私は……っ、んんっ!」

否定の言葉は、彼の唇によって封じられた。

深く、貪るような口づけ。

息継ぎすら許されない。

口内を蹂躙され、舌を絡め取られるたびに、思考が白く染まっていく。

第三章 理性の決壊

「はぁ、はぁ……っ」

唇が離れた時、私は酸素を求めて浅い呼吸を繰り返していた。

涙で滲んだ視界の先、ヴァレリアンが獲物を追い詰めた獣の目で私を見下ろしている。

「もう、諦めなさい。君に拒否権なんてないんだ」

彼の手が、私の秘められた最奥へと伸びる。

下着越しに触れられたその場所は、自分でも信じられないほど濡れていた。

「っ! あ、だめ……っ!」

「駄目じゃない。ほら、こんなに僕を欲しがっている」

彼は意地悪く笑うと、指先でその一点を巧みに弄り始めた。

円を描くように、時には強弱をつけて。

的確に、私が一番感じてしまう場所を攻め立てる。

「あ、あっ、んっ! おかしく、なる……っ!」

「おかしくなればいい。君の全てが僕色に染まるまで、理性の欠片すら残さない」

彼の指が、滑り込むように侵入してくる。

異物感。

けれど、それは瞬時に耐え難いほどの甘い痺れへと変わった。

「ひグッ、ぁ、あぁあ!」

身体が弓なりに反る。

彼の指が中の粘膜を擦り、奥深くまで埋め尽くしていく。

かき回されるたびに、脳髄が溶けるような感覚に襲われる。

「もっと声を聞かせてくれ。僕の手で乱れる君の声を」

「ヴァレリアン様、んっ、深い、そこっ、ああっ!」

彼の愛撫は加速する。

もうドレスの乱れなど気にする余裕はない。

私は彼の肩にしがみつき、翻弄されるがままに声を上げた。

「愛しているよ、エリス。誰にも渡さない」

甘い言葉と共に、彼は私をさらに深く組み敷いた。

彼の熱い塊が、私の濡れた入り口に押し当てられる。

「……僕を受け入れて。君の魂ごと、溶かしてあげるから」

その言葉を合図に、彼は一気に貫いてきた。

「あぐっ……!」

世界が反転するほどの衝撃。

満たされる、という言葉では足りない。

身体の芯まで侵略され、私の存在そのものが彼によって塗り替えられていく。

「きつ……最高だよ、エリス。君の中は、こんなにも僕を吸い付く」

「あ、あ、すごい、熱い……っ!」

彼は激しく腰を打ち付ける。

快楽の波が絶え間なく押し寄せ、私はただ喘ぐことしかできない。

もう、運命なんてどうでもいい。

断罪も、破滅も、この圧倒的な快楽の前では些細なことに思えた。

「ヴァレリアン様……っ、好き、おかしくなるぅっ!」

「そう、その顔だ。その顔を僕に見せて」

彼は私の腰を掴み、さらに深く、激しく。

獣のような荒い息遣いが交錯する。

私の意識は、真っ白な光の中へと弾け飛んだ。

第四章 永遠の檻

事後の気だるさが残る身体を、ヴァレリアンが優しく抱きしめていた。

窓の外は、すでに白み始めている。

乱れたドレス、首筋に残された無数の赤い痕。

それが昨夜の「敗北」の証拠だった。

「……逃げようなんて、もう二度と考えないことだ」

彼は私の髪にキスを落としながら、満足げに呟く。

その腕の力は強く、まるで私を檻の中に閉じ込める鉄格子のようだった。

「はい……ヴァレリアン様」

私は力なく頷く。

恐怖は消えていた。

代わりに胸を満たすのは、奇妙なほどの安心感と、彼への依存心。

断罪イベントは回避できたかもしれない。

けれど、私はもっと恐ろしく、そして甘美な牢獄に捕らわれてしまったのだ。

「君は一生、僕だけの悪役令嬢だ」

彼が私の瞳を覗き込む。

その青い瞳は、どこまでも深く、暗く、私への狂愛で満ちていた。

私はもう、この腕の中から逃げ出すことはできないだろう。

そして、逃げたいとも思わなくなっていた。

(ああ、これが……私の新しい運命なのね)

私は彼の首に腕を回し、自ら口づけをねだった。

堕ちていく感覚は、蜜のように甘かった。