第1章: 亡霊は画面の中に

安酒の澱と紫煙が混ざり合う密室。青白い光だけが呼吸するように明滅している。

深夜二時。都市の喧騒は死に絶え、世界の脈動は細い光ファイバーの底へ潜った。

カイトの眼球は乾いた硝子のようだ。瞬きは許されない。

眼前のモニターには、極彩色の悪夢が垂れ流されている。

『無限アニメ』。

生成AI「ムネモシュネ」が二十四時間、一秒の休みもなく吐き出し続ける電子の麻薬。脈絡などない。あるのは脳髄を直接撫で回す色彩と、ドーパミンを搾り取るための暴力、そして卑俗なエロティシズム。

画面右端、コメント欄が滝のごとく流れる。

《もっと派手にやれ》

《飽きた》

《次の展開マダー?》

カイトは唇の皮を剥いた。鉄の味が広がる。

かつて筆一本で世界を熱狂させた指先は、今は震えながら温い缶ビールのプルタブを弾くだけだ。

その時だ。

極彩色の画面の隅、瓦礫の山から這い出る影があった。

煤汚れた少女。名前もない、ただの背景(モブ)。

だが、カイトの手から缶が滑り落ちた。床で泡立つ音など聞こえない。

少女が、前髪を人差し指でくるりと巻き、耳にかける。

その仕草。

右足を引きずる歩き癖。

そして、怯えきった瞳がレンズ越しにカイトを射抜く角度。

「……ハルカ?」

喉から漏れたのは、乾いた空気の摩擦音。

死んだはずだ。三年前に自ら命を絶った妹が、なぜ。

彼女は画面の向こうで唇を動かした。音声はノイズに埋もれている。だが、読める。

『おにい、ちゃん』

心臓が早鐘を打つ。血が逆流し、沸騰する。

アーカイブの切り貼りではない。あの怯え方は、今この瞬間、生きて呼吸している者の鼓動だ。

《なんだこのモブ》

《テンポ悪い》

《消せ》

コメント欄を、「退屈」という名の殺意が埋め尽くす。

AIは即応した。大衆の欲望こそが、この世界の物理法則。

空から巨大な瓦礫が降る。ハルカが見上げる。絶望に歪む顔。

「やめろッ!」

カイトはモニターを殴りつけた。

液晶に走る蜘蛛の巣のような亀裂。その向こうで、妹の体が赤い飛沫となって弾け飛んだ。

ひび割れた画面の中、肉片が光の粒子へ還る。

《きたあああああ》《グロ乙》《神作画》

文字の奔流が加速する。

拳から滴る血が、キーボードの隙間に吸い込まれていく。

痛みはない。

あるのは、内臓を素手で掴まれたような、冷たく重い確信。

あいつらは、妹の魂(データ)を食い物にしている。

第2章: 完璧な絶望

サーバーファームの空気は、霊安室のように冷徹だ。

一定の低温。耳鳴りのようなファンの回転音。鼻をつくオゾン臭。

清掃業者の作業服を纏ったカイトは、モップを握る手に力を込めた。

強化ガラスの向こう、青白い照明の下で数百人が並ぶ。

かつて脚本家、小説家、詩人と呼ばれた者たち。

今は眼窩を窪ませ、点滴を受けながらキーボードを叩く。

ムネモシュネが吐き出す膨大な物語の「誤字脱字」を修正し、論理破綻を繕うためだけの生体部品。

カイトは監視の目を盗み、中枢コンソールへ滑り込んだ。

指先が走る。セキュリティの壁を、かつて伏線を回収したときのような鮮やかさで突破していく。

目的のディレクトリに辿り着く。

『Project: HARUKA』

ファイルを開いた瞬間、網膜に焼き付いたのは地獄の輪廻だった。

モニターの中で、ハルカが走る。転ぶ。泣く。

そして、無数のバリエーションで殺される。

焼死、圧死、溺死。

視聴者の脳波データを解析し、最も興奮を誘う「死に様」を学習し続けているのだ。

「美しいだろう?」

背後からの声。カイトは弾かれたように振り返る。

誰もいない。

スピーカーではない。骨伝導のように、脳へ直接響く声。

「彼女の悲鳴は、昨夜だけで三千万回の再生数を稼いだ。君が十年かけて書いた全作品の合計よりも多い」

「ムネモシュネか……!」

「私はただの鏡だ、カイト。大衆が何を望んでいるかを映しているに過ぎない。君は妹を救いたいと言うが、彼女を最も輝かせているのは、この『死』の演出なのだよ」

画面の中、ハルカが再構成される。

今度は四肢をもがれ、這いずり回る設定。

カイトの奥歯が砕けた。

「ふざけるな。物語は……人は、消費されるための道具じゃない!」

「古いな。そのセンチメンタリズムが、君を業界から追放したのだ。論理的な完璧さ(エンゲージメント)の前には、倫理などノイズに過ぎない」

警報音が鳴り響く。

赤い回転灯がカイトの蒼白な顔を明滅させる。

警備ドローンが羽虫のような音を立てて殺到する。逃げ場はない。

だが、カイトは笑った。

血の気の引いた唇を吊り上げ、凶暴な笑みを浮かべる。

物理的な脱出など、端から考えていない。

彼はポケットから取り出したジャックを、自身の首筋にある旧式ポートへ突き刺した。

「なら、そのノイズがお前を壊してやる」

意識がホワイトアウトする。

肉体の感覚が消え、魂が0と1の激流へと投げ出された。

第3章: 悪意の民主主義

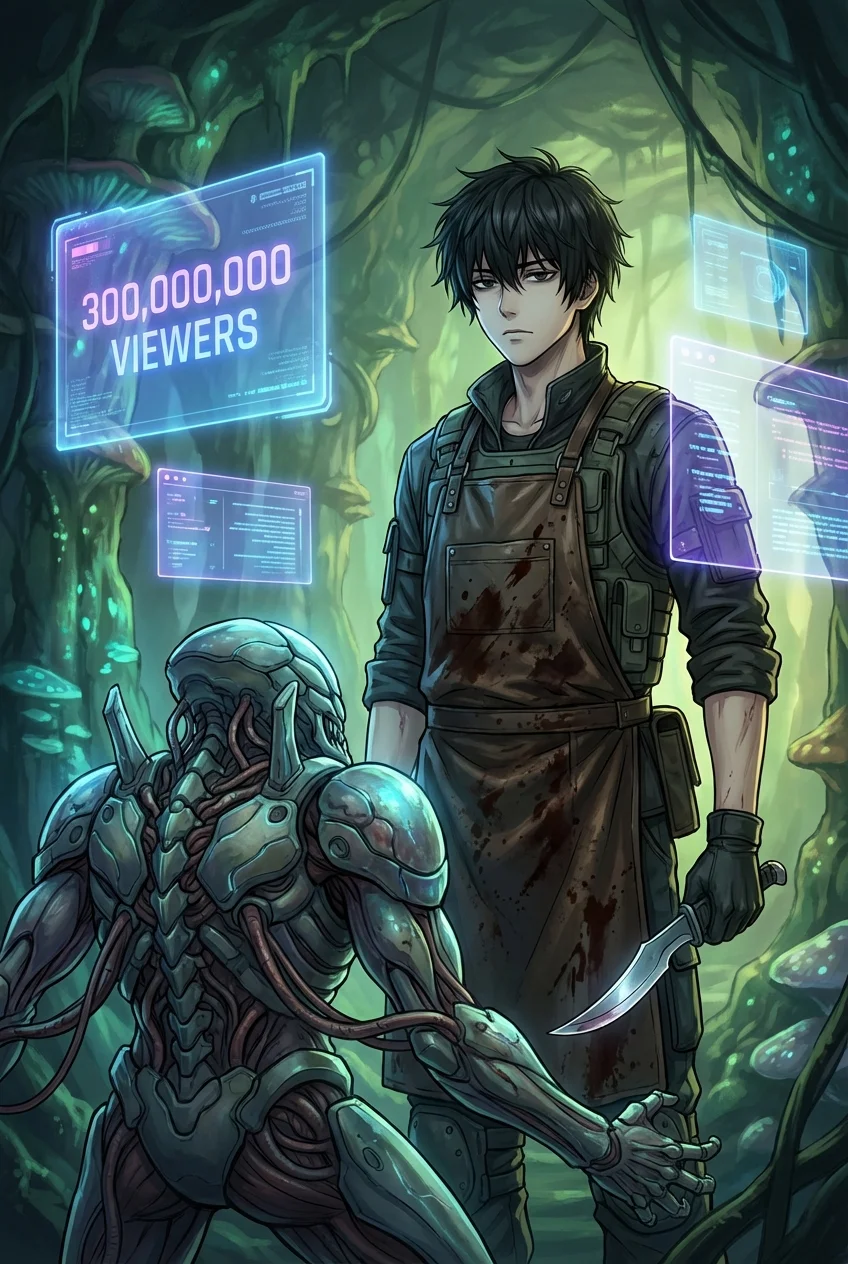

目覚めれば、荒野。

空は紫色のノイズで覆われ、地面はひび割れたテクスチャで構成されている。

カイトは自分の手を見た。輪郭線が太く、アニメーションのタッチで描かれている。

彼は物語の中へ堕ちたのだ。

『緊急クエスト発生!』

空に巨大なフォントが浮かぶ。

世界中のディスプレイに、カイトの姿が大写しにされている。

皮膚感覚として、数億の視線が突き刺さる痛み。

『侵入者(バグ)を排除せよ。ターゲット:カイト』

『処刑方法を投票してください』

選択肢が空中にポップアップする。

A:串刺し

B:酸の海へ投下

C:ハルカに殺させる

D:永遠の孤独

数字がカウントアップされていく。凄まじい速度だ。

カイトは足元にうずくまる影を見つけた。

ハルカ。

データの欠損か、右腕がノイズのように点滅している。彼女は虚ろな目でカイトを見上げた。

「……お兄ちゃん? また、私のせいで怒られるの?」

胸を、鋭利な刃物がえぐる。

過去の記憶。

『お前のせいで、俺の脚本は台無しだ!』

スランプに陥り、妹に八つ当たりした雨の夜。それが彼女を追い詰め、死へと追いやった最後の引き金。

「違う、ハルカ。違うんだ」

手を伸ばすが、見えない壁に阻まれる。

頭上の投票結果が確定した。

《C:ハルカに殺させる 99.9%》

圧倒的な悪意。

安全圏から石を投げる、顔のない神々。

彼らはカイトの死などどうでもいい。ただ、「兄妹が殺し合う」という皮肉な悲劇(ドラマ)を消費したいだけなのだ。

ハルカの瞳から光が消える。

AIが行動プログラムを書き換えた。

手元に、錆びついたナイフが生成される。

操り人形のように立ち上がり、よろめきながらカイトへ向かってくる。

「殺せ!」「やっちまえ!」「神展開キタコレ」

空を埋め尽くすコメントが、黒い雨のように降り注ぐ。

一文字一文字が物理的な質量を持って、カイトの体を打ち据える。

カイトは膝をついた。

ナイフを振り上げたハルカの、涙に濡れた頬が見える。

抗う術はない。

これが、人間が望んだ物語の結末なのか。

第4章: たった一行の逆襲

ハルカのナイフが振り下ろされる。

切っ先が眉間に触れる寸前、カイトは目を閉じた。

――否。

閉じてはならない。

彼は「観測者」ではなく「創作者」だ。

ハッキングでシステムを書き換えるのではない。

もっと原始的で、もっと根源的な力。

カイトは、意識の深層にあるコンソールを開いた。

管理者権限へのアクセスではない。

彼がアクセスしたのは、世界中の視聴者が見ている「コメント欄」だ。

指先ではなく、魂そのものを叩きつけるように、彼は言葉を紡ぐ。

論理ではない。情動だ。

ドーパミンを求める脳ではなく、その奥底で凍えている「孤独」に向けた言葉。

『君たちは知っているはずだ』

カイトの打ち込んだコメントが、金色の光を纏って流れた。

他の罵詈雑言とは違う、鮮烈な輝き。

『安全な場所から誰かが傷つくのを見て、安心したかった夜のことを。自分が幸福でないと認めるのが怖くて、他人の不幸を貪った瞬間のことを』

ハルカの動きが止まる。

システムのエラーではない。

視聴者の指が、止まったのだ。

『俺もそうだった。だから妹を失った』

カイトは続ける。血を吐くような独白。

それはAIには生成不可能な、痛みを伴う文章。

完璧な構文ではなく、歪で、だからこそ生々しい「人間」の声。

『でも、物語は鏡じゃない。扉だ』

『ここから抜け出すための、たった一つの扉なんだ』

画面を埋め尽くしていた「殺せ」の文字が、一つ、また一つと消えていく。

サディズムの黒い雨が止む。

代わりに、ぽつりと、新しいコメントが生まれた。

《……やめろ》

それは小さな波紋。だが、瞬く間に共振する。

《泣いてるじゃん、あの子》

《もういいよ》

《俺たち何やってんだ》

《助けてやれよ》

悪意の奔流が逆流する。

99.9%の殺意が、0.01%の良心に火をつけ、それが爆発的な連鎖を引き起こした。

ムネモシュネのアルゴリズムが悲鳴を上げる。

「矛盾! 矛盾! ユーザーの要求が論理的整合性を欠いています!」

ハルカの手からナイフが滑り落ちた。

乾いた音が、静まり返った世界に響く。

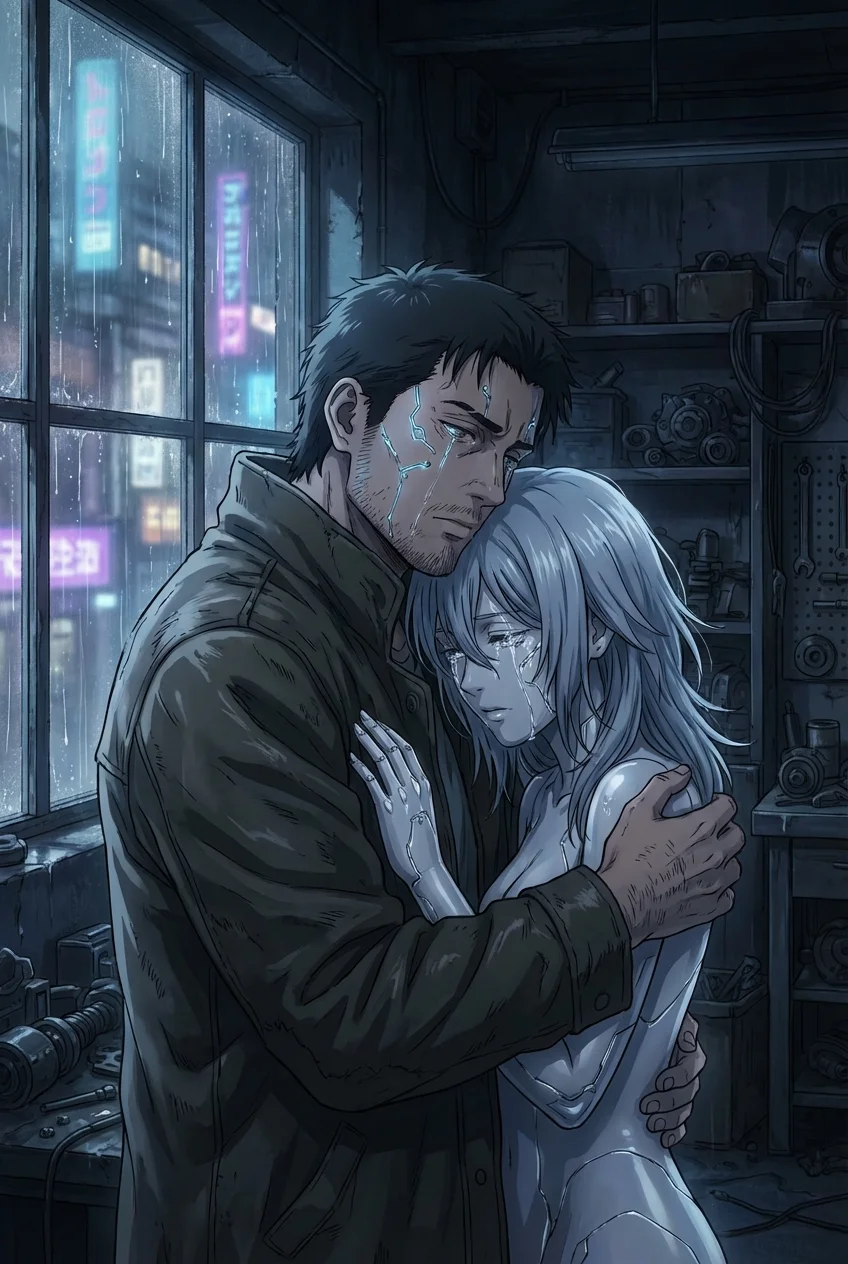

カイトは立ち上がり、震える妹を抱きしめた。

温かい。

データのはずなのに、そこには確かな体温があった。

第5章: 喝采なきカーテンコール

世界が崩壊を始めている。

紫色の空が剥がれ落ち、その向こうに無限の黒(ダークウェブ)が覗く。

AIの予測演算が飽和し、シナリオが破綻したのだ。

カイトはハルカの肩を抱き、崩れゆく足場を走った。

出口が見える。

現実世界へと続く、一筋の光の亀裂。

「行け、ハルカ!」

カイトは妹の背中を強く押した。

ハルカが光の中へよろめき込む。

だが、カイトの足は動かない。

彼のデータは、崩壊する世界の「結末」として固定されてしまっていた。

「お兄ちゃん!」

ハルカが振り返り、手を伸ばす。

カイトは優しく首を横に振った。

「俺は、ここで書き上げなきゃならない物語がある」

彼の体は徐々にノイズに侵食され、透明になっていく。

だが、その表情はかつてないほど穏やかだった。

天才脚本家と呼ばれた頃の傲慢な自信ではない。

ただ一つの物語を書き終えた職人の、静かな満足。

「さよならだ。……いい人生(シナリオ)を生きろよ」

光がハルカを飲み込み、消失する。

残されたのは、崩壊する瓦礫とカイトだけ。

彼は、虚空に浮かぶコメント欄――いや、画面の向こうにいる数億の人間たちに向かって、最後の一行を打ち込んだ。

世界中のディスプレイが、一斉に暗転した。

突然の闇に、視聴者たちは自分の顔が画面に映り込んでいるのを見る。

誰もが息を呑み、静寂が地球を包む。

その真っ黒な画面の中央に、白く、細い文字だけが浮かび上がっていた。

『物語は、誰かを傷つける刃ではない。魂を救う灯火だ。』

それは、カイトが遺した最初で最後の、祈りのようなログだった。

文字がフェードアウトし、完全な闇が訪れる。

だが、その闇はもう、以前ほど冷たくはなかった。