第一章 同接12人の元王様

「はいはーい! 今日も潜っていきましょー! 元・神童、現・底辺のレンジでーす!」

薄暗いワンルームの壁に貼ったグリーンバック。

安物のマイクに向かって、俺、相馬蓮司(そうま・れんじ)は作り笑顔を張り付けた。

ドローンカメラが俺の顔を認識し、空中にホログラムのコメント欄を投影する。

『まだいたの?』

『詐欺師』

『嘘泣き配信はよ』

『過疎w』

流れるコメントは罵倒が九割。

右上の同時接続者数(同接)は『12』。

「……あはは、今日も辛辣だなぁみんな! 愛を感じるよ、愛を!」

声が裏返る。

こめかみの血管がドクドクと脈打つのがわかった。

俺はかつて、同接10万を誇る国内トップの探索者(シーカー)だった。

『モンスターの心が読める』という特異な才能(ギフト)。

それを武器に、誰も攻略できないダンジョンの深層を解説し、英雄扱いされていた。

だが、バレた。

俺がその才能を使ってモンスターを避け、安全地帯だけで「激戦」を演出していたことが。

いわゆる「ヤラセ」だ。

炎上、謝罪、引退、そして復帰。

今の俺に残ったのは、借金と、俺の不幸を蜜の味としてすするアンチだけ。

「今日はね、とっておきの場所に来てます! 新宿D9エリアに発生した未解析ダンジョン……通称『鏡の国』!」

俺はスマホのカメラを切り替え、目の前に口を開けた歪な空間の裂け目を映す。

「解析班の情報によると、ここ、入った人間の『深層心理』がマップに反映されるらしいんだ。俺のドス黒い心がどんなマップを作るか、見ものだろ?」

『どうせまた安全マージンとってるんだろ』

『死んだらスパチャしてやる』

「おっ、スパチャ予約あざす! じゃあ、いっちょ稼ぎに行きますか!」

俺は震える足に力を込め、境界線を越えた。

本当は怖い。

足がすくんで動けない。

だが、承認欲求という名の麻薬が切れた禁断症状の方が、死ぬより恐ろしかった。

(見てろよ……今日こそ、特大の『本物』を撮ってやる)

俺の才能――『聴覚共鳴』が、ダンジョンの奥から響く微かなノイズを拾う。

それはモンスターの殺意ではない。

もっと粘着質な、嘲笑うような音。

俺は息を呑み、暗闇へと踏み出した。

第二章 トラウマの回廊

ダンジョン内部は、奇妙だった。

石造りの迷宮ではない。

そこは、俺が昔通っていた高校の廊下に酷似していた。

「うわ、趣味悪……俺の青春時代のトラウマ、ここかよ」

カメラに向かって軽口を叩くが、背筋が凍る。

窓ガラスの外は真っ暗な深淵。

教室のドアには、かつて俺をイジメていた奴らの名前が表札のように貼られている。

『何これ演出?』

『また仕込みかよ』

『つまんね』

同接が『10』に減る。

焦りが喉を焼く。

何か起こらなきゃいけない。もっと派手な、血湧き肉躍るような何かが。

その時だ。

キィィィィィン……。

耳鳴り。

いや、これはモンスターの『声』だ。

(来る……右、三つ目の教室!)

「おいみんな、静かに。……聞こえるか?」

俺はわざとらしく人差し指を口に当てる。

そして、カメラのアングルを固定し、腰のナイフを抜いた。

ドガンッ!!

教室のドアが吹き飛び、中から異形が飛び出してくる。

それは、制服を着たマネキンのような怪物だった。

顔の部分には目も鼻もなく、ただ巨大なスマホの画面が埋め込まれている。

画面には、過去に俺が炎上した時のネットニュースが次々と映し出されていた。

「なっ……なんだよこいつ! 『炎上魔人(フレイム・ゴーレム)』ってか!?」

俺は叫びながら、床を転がって爪の一撃を避ける。

コンクリートの床がえぐれ、粉塵が舞う。

『うわ、マジで出た』

『CGじゃね?』

『いや、今の衝撃音はガチだろ』

同接が『50』に跳ね上がった。

(いいぞ……もっとだ。もっと俺を見ろ!)

俺の『聴覚共鳴』は、この怪物の思考を読み取っていた。

コイツの行動原理は単純。

『俺の怯え』に反応して攻撃速度を上げる。

つまり、俺がビビればビビるほど、映像はスリリングになる。

「うわあああ! やべぇ、速い! 死ぬ死ぬ死ぬ!」

俺は恐怖を演技ではなく、増幅させて叫ぶ。

怪物の動きが加速する。

スマホ顔の光が増し、鋭利な手刀が俺の頬を掠めた。

鮮血が飛び散り、カメラのレンズに付着する。

『血!?』

『おい大丈夫か』

『グロ注意』

『もっとやれwww』

同接、300。

脳内麻薬がドバドバと溢れ出す。

痛みなんてどうでもいい。

数字が、俺の生命維持装置だ。

「はぁ、はぁ……! 見たかよ今の! 俺のアンチコメントを武器にしてきやがった!」

俺はわざと隙を見せ、怪物をカメラの画角に収める。

怪物が振りかぶる。

俺はその懐に飛び込み、ナイフを――画面(かお)の中心に突き立てた。

バヂヂヂヂッ!!

怪物は不快なショート音と共に崩れ落ち、黒い霧となって消えた。

「……っしゃあ! 攻略(クリア)!」

ガッツポーズ。

だが、コメント欄は俺が期待した称賛ではなかった。

『なんか動き不自然じゃね?』

『マッチポンプ乙』

『敵が弱すぎ』

(……足りない。これじゃ足りないんだよッ!)

俺は唇を噛み切り、さらに奥へと進む決意をする。

このダンジョンは俺の深層心理を映す。

なら、もっと深い、もっと強烈な『絶望』を想像すればいい。

そうすれば、もっとバズる怪物が生まれるはずだ。

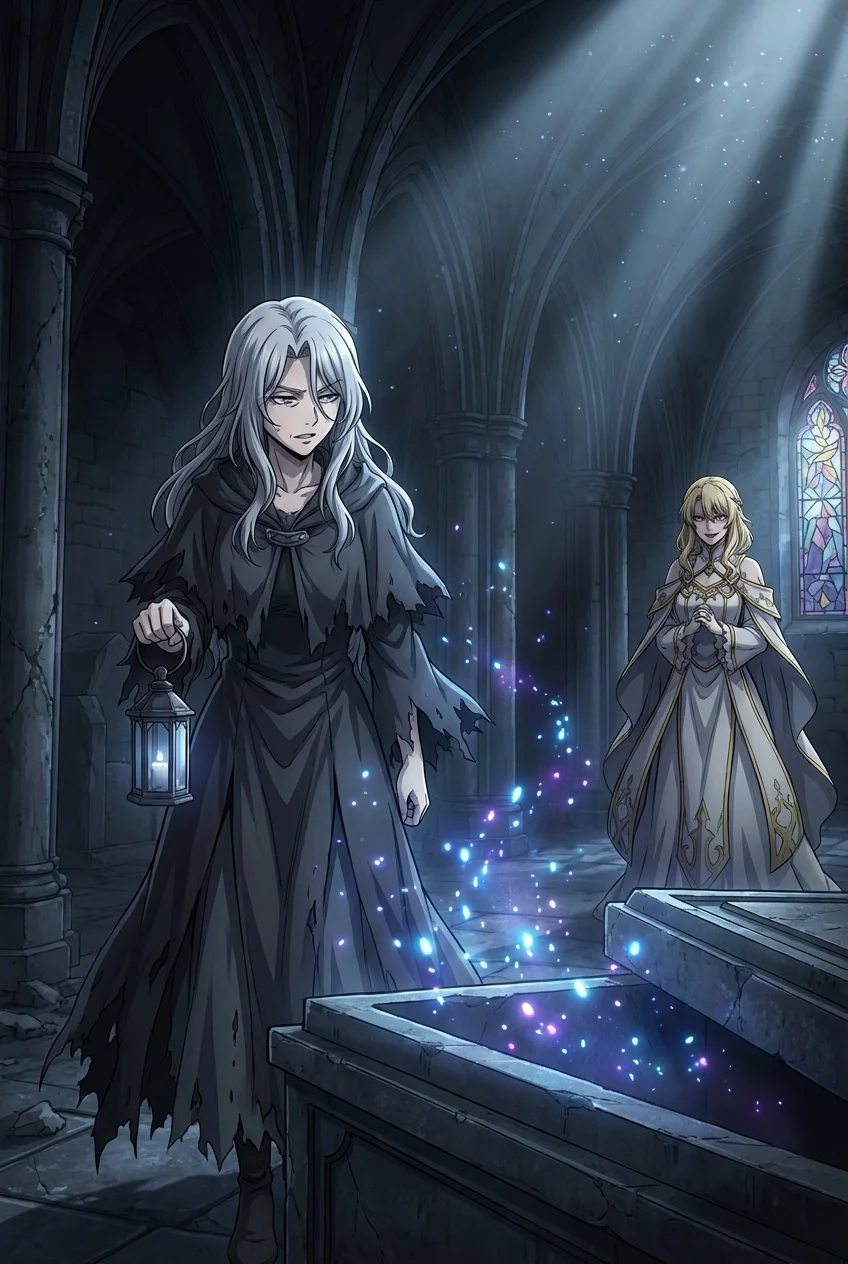

第三章 理想の英雄

最深部に到達した頃、同接は『1500』を超えていた。

だが、俺の体はボロボロだった。

左腕は骨折。

あばらも数本イッてる。

それでもカメラを止めるという選択肢はなかった。

「ここが……ボス部屋、みたいだね」

広大なホール。

そこは、かつて俺がファンミーティングを行ったドーム会場にそっくりだった。

無人の客席。

スポットライトが中央のステージを照らしている。

そこに、その男は立っていた。

「……嘘だろ」

俺は絶句した。

白銀の鎧。

輝くような金髪。

自信に満ち溢れた爽やかな笑顔。

そこにいたのは、『全盛期の俺』だった。

いや、俺がこうありたいと願い、演じ続け、ついぞ本物になれなかった『理想の英雄・ソウマ』だ。

『え?』

『誰? イケメン』

『今の薄汚いレンジと大違いだな』

『兄弟?』

「やあ、待っていたよ。落ちぶれた僕(・)」

怪物が喋った。

声まで、俺が配信で使っていた「よそ行き(イケボ)」の声だ。

「ここは君の心の墓場だ。君が捨ててきた理想、君が裏切ったファンたちの期待。それが集まって、この僕になった」

怪物が剣を抜く。

その剣は、俺が昔、ファンからの投げ銭で買った最高級の魔剣(レプリカではなく本物)だ。

「君を殺して、僕が地上へ出る。そうすれば、みんなが望む『完璧な探索者』が帰ってくるんだ」

ゾッとした。

こいつ、俺と入れ替わる気だ。

そして多分、世界中の誰も――俺の親でさえ、今の薄汚い俺より、この美しい偽物の方を愛するだろう。

『かっけええええ!』

『こっちが本物でいいよ』

『レンジ死ね、そいつに体明け渡せ』

コメント欄が加速する。

同接、5000、1万……急上昇ランキングに入った。

全員が、俺の死を望んでいる。

全員が、美しい虚像(アイドル)を求めている。

「ふざ、けるな……」

俺は泥だらけの顔を歪めた。

「俺は……俺はクズだ。嘘つきだ。承認欲求の塊だ! でもなぁ、生きて痛みを感じてんのは、こっちなんだよッ!!」

俺は折れた腕をだらりと下げたまま、右手のナイフを逆手に持ち替えた。

『聴覚共鳴』が、奴の心を拾う。

奴の心は――『無』。

感情がない。葛藤がない。恐怖がない。

ただプログラムされた正義と、完璧な立ち回りだけがある。

(勝てるわけがない。真正面からは)

奴が動いた。

光のような速さ。

俺の動体視力では追えない。

だが、俺にはわかる。

奴は『理想の英雄』だ。

だから、決して『卑怯な手』は使わない。

そして、俺が『かつて魅せたかっこいい技』を再現しようとするはずだ。

「そこだッ!」

俺は奴の剣を見ず、地面に転がっていた空き缶(俺がさっき捨てたエナジードリンク)を蹴り上げた。

カンッ!

空き缶が奴の顔面に向かって飛ぶ。

英雄なら、これを剣で美しく弾くはず。

奴の剣軌がわずかにズレた。

その一瞬の隙。

俺は地面を這うように突っ込み、奴の足首に噛みついた。

「うぐっ!?」

初めて奴の表情が崩れる。

泥臭い? 知るか。

俺は歯が砕けるほど強く噛みつき、奴のバランスを崩させた。

そして、倒れ込んだ奴の上に馬乗りになり、ナイフを振り上げた。

「綺麗なまま終わらせてたまるかよぉぉぉッ!!!」

第四章 バズの代償

ドスッ。

グチュッ。

「死ね! 死ね! 俺の場所を奪うな!」

俺は何度もナイフを突き立てた。

美しい顔が原型を留めなくなるまで。

白銀の鎧が赤黒く染まるまで。

『うわ……』

『引くわ』

『やりすぎ』

『でも目が離せん』

同接は5万を超えていた。

怪物は抵抗しなかった。

いや、抵抗できなかったのだ。

『英雄』は、泥にまみれて狂ったように暴力を振るう人間に、どう対処していいか定義されていなかったから。

やがて、怪物は動かなくなった。

光の粒子になって消えることもなく、生々しい死体としてそこに残った。

俺は荒い息を吐きながら、カメラを見上げた。

全身返り血。右目は腫れ上がり、歯は欠け、表情は鬼のように引きつっている。

「は、はは……勝った……俺が、本物だ……」

俺は勝利宣言をしたつもりだった。

だが、スマホの画面に映っていたのは、地獄のような光景だった。

俺が殺した怪物の死体。

その顔は、血に濡れて崩れていたが、死に顔だけは安らかで――まるで、かつての俺が配信の最後に必ず見せていた『キメ顔』そのものだった。

そして、その上に跨る俺。

今の俺の顔は、嫉妬と狂気に歪み、とても人間には見えなかった。

コメント欄が、不気味なほど静まり返る。

そして、一つのコメントが流れた。

『どっちがモンスターだったんだ?』

その瞬間、爆発的にコメントが流れた。

『これ伝説回だろ』

『人間が怪物を食った』

『レンジ、お前が深淵だ』

『スパチャ¥50,000』

『スパチャ¥10,000』

通知音が鳴り止まない。

金額が桁違いに跳ね上がる。

俺はバズった。

かつてのような「憧れの対象」としてではない。

「見世物小屋の醜悪な獣」として。

「あ……あは、あはははは!! ありがとう! 高評価、チャンネル登録よろしくぅ!!」

俺は泣きながら笑った。

カメラに向かって、血塗れの手でピースサインを作る。

その姿が、ネットの海に永遠に刻まれるデジタル・タトゥーになると知りながら。

俺の承認欲求は満たされた。

そう、俺という人間(コンテンツ)が消費され尽くす、その最期の瞬間まで。