第一章 崩落する王城、腐敗する色彩

パリンッ。

甲高い音が響き、会議室の窓ガラスに蜘蛛の巣状の亀裂が走った。

誰かが石を投げたわけではない。

「……また下がったか」

手元のタブレットを見ていた大臣が、脂汗を拭う。

『王室公式アカウント、フォロワー数800万割り込み』。

その通知が画面にポップアップした瞬間、ひび割れた窓から隙間風がヒュウと吹き込み、テーブルの上の果物が一瞬で干からびて黒ずんだ。

「おい、第七王子。貴様のせいだぞ」

罵声が飛ぶ。

兄である第一王子ギルバートが、侮蔑の眼差しを向けていた。

彼の背後から立ち昇るオーラは、不愉快極まりない色をしていた。

数日放置された生ゴミのような、鼻をつく粘着質の焦げ茶色。

「……すみません、兄上」

私は謝罪しながら、視線を逸らす。

直視していられない。

この国では、民衆の支持率(エンゲージメント)が物理法則を歪める。

批判が高まれば建物は老朽化し、賞賛が集まれば作物は実る。

今の王室は、文字通り「腐って」いた。

「貴様のような『無色の無能』がいるから、支持率が下がるのだ。さっさと消えろ」

ギルバートが指を弾く。

その指先から放たれた苛立ちは、錆びついた鉄条網のような赤黒い棘となって、私の頬を掠めた。

チリ、と肌が焼ける痛み。

私は逃げるように部屋を出た。

廊下の石畳は湿り気を帯び、カビのような緑色の靄(もや)が足元にまとわりつく。

民衆の失望の色だ。

「アデル様、こっちです」

角を曲がった影から、小柄な手が伸びて私の袖を引いた。

フードを目深にかぶった少女、ルナ。

私の専属SNS戦略担当官だ。

「酷い顔色ですね。吐きそうですか?」

「ああ……城中の空気が、腐った卵の黄身みたいな色で埋め尽くされている。息をするだけで肺が汚れそうだ」

「無理もありません。さっき、中央広場の噴水が枯れました」

ルナはスマホの画面を高速でスクロールさせながら、冷徹に告げる。

彼女の瞳には、感情ではなくデータが流れていた。

「タイムリミットが近づいています。あと三時間で『炎上』が臨界点を超え、王城の基礎が物理的に崩壊します」

「三時間……」

「ええ。ですが、これは好機です」

ルナが顔を上げ、不敵に口角を上げた。

その瞬間、彼女の周囲に張り詰めた冷気のような、鋭利な青白い光が走った。

「民衆の『殺意』が最大化した瞬間こそ、システムをハックする唯一の隙。アデル様、地下へ潜りますよ。命が惜しければ、私の指示に従ってください」

私は頷き、懐から古びた真鍮の懐中時計――『色彩の羅針盤』を取り出した。

盤面の針が、狂ったように痙攣している。

「行こう。この国の『色』を、塗り替える」

第二章 憎悪の濁流と逆転のシナリオ

地下へと続く螺旋階段は、王城の華やかさとは無縁の暗闇だった。

一歩降りるたびに、空気の密度が増していく。

肌にまとわりつく湿気は、油のように重く、生臭い。

「止まって」

ルナが鋭く制止した。

彼女がスマホを掲げる。画面が真っ赤に点滅していた。

「アンチコメントの集中砲火です。この先、物理的な『拒絶』の壁が発生しています」

言うが早いか、前方の空間が歪んだ。

民衆の「王室なんて消えてしまえ」という怨念が実体化し、見えない壁となって通路を塞いでいる。

壁の表面には、無数の「死ね」「消えろ」という文字が、赤黒い血管のように脈打っていた。

「強行突破は不可能です。触れれば、精神が焼き切れます」

「じゃあ、どうするんだ」

「迂回ルートはありません。……アデル様、能力を使って『色』を解析してください。この壁の『成分』を」

私は羅針盤を壁にかざした。

吐き気を催すほどの悪意の奔流。

だが、目を凝らす。

ドブ川のような濁流の中に、わずかに異なる色が混ざっていないか。

「……見える」

私は呻いた。

「赤黒い憤怒の中に……青紫色の『諦め』と、鉛色の『悲哀』が混ざっている。彼らはただ怒っているんじゃない。王室に裏切られたことを、悲しんでいるんだ」

「その『悲哀』の周波数を抽出して。私が逆位相のデータをぶつけます」

ルナがタブレットを展開し、凄まじい速度でコードを打ち込む。

私は羅針盤のベゼルを回し、悲哀の色――雨上がりのアスファルトのような濡れた灰色に焦点を合わせた。

「今だ、ルナ!」

「了解。『悲劇の王太子・追悼アーカイブ』、圧縮送信!」

ルナがエンターキーを叩く。

かつて国民に愛された亡き祖父王の映像データが、粒子となって壁に衝突した。

『悲しみ』と『悲しみ』が共鳴し、相殺し合う。

ズズズ……と重い音を立てて、見えない壁が霧散した。

「開いた……!」

「急ぎましょう。兄上が気づいて、警備ドローンを差し向けたようです」

背後から、羽虫の羽音のような不快な駆動音が迫ってくる。

ギルバートの私兵だ。

私たちは泥のような地面を蹴って走った。

肺が熱い。

だが、この先にある中枢(コア)に辿り着かなければ、この国は終わる。

最深部の扉の前で、私は立ち止まった。

扉の隙間から、ドクン、ドクンと、巨大な心臓の鼓動のような音が漏れている。

「アデル様、覚悟はいいですか?」

ルナがスマホのカメラを私に向ける。

「ここから先は、もう戦略ではありません。貴方の『目』と、国民の『魂』との殴り合いです。配信を始めれば、数百万の悪意が貴方の脳に直接流れ込みます」

「……ああ、分かっている」

「鼻血だけじゃ済みませんよ。最悪、視神経が焼き切れて二度と色が見えなくなる」

彼女の言葉には、珍しく焦燥のオレンジ色が混じっていた。

私は震える手で、彼女の肩に触れた。

「構わない。……モノクロの世界で生きるより、この吐き気がするほど鮮やかな世界を守りたいんだ」

ルナは一瞬目を見開き、そしてふっと笑った。

「配信開始まで、3、2、1……アクション」

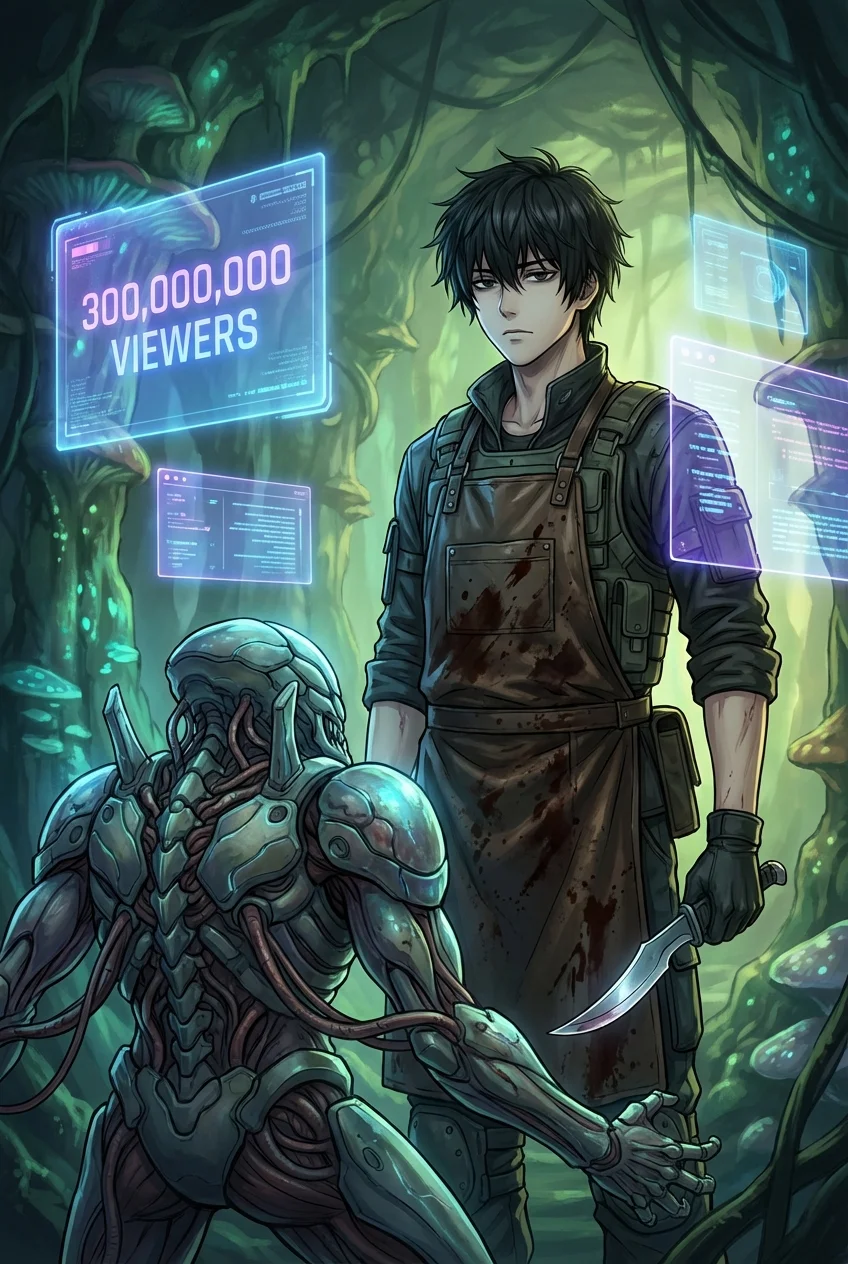

第三章 極彩色の叫び

「国民の皆さん。初めまして、無能王子の底辺配信へようこそ」

スマホの画面越しに、爆発的な数の視聴者が接続してくるのが分かった。

数字ではない。

『圧』だ。

数百万の視線が、熱した針となって私の全身を貫く。

『うわ、出たよ無能』

『税金返せ』

『死ね』

コメントが滝のように流れる。

それと同時に、目の前の巨大装置――『共感循環炉』が唸りを上げた。

部屋の中央に鎮座するのは、直径十メートルほどの黒い球体。

そこには、国民から吸い上げられた感情が、汚泥となって詰まっていた。

「ぐっ……!」

私は膝をついた。

頭の中で血管が切れそうだ。

視界が赤一色に染まる。

腐った肉のような赤、膿んだ傷口のような黄色。

それらが私の網膜を焼き尽くそうとする。

「アデル様! 同調率が高すぎます! リンクを切って!」

「いや……もっとだ……もっと深く!」

私は羅針盤を装置の接続ポートに突き刺した。

兄たちが私腹を肥やすために改竄(かいざん)し、詰まらせていたパイプライン。

それを、私の神経網で強制的にバイパスする。

「うああああああッ!」

激痛。

全身の骨が軋む。

国民の怒りが、私の体を導線として駆け抜ける。

『なんだこれ?』

『王子、血吐いてね?』

『演技だろ』

画面の向こうの反応が揺れる。

ルナが叫んだ。

「見てください! これが貴方たちの『声』を受け止めている姿です! この国を腐らせていたのは、感情の循環を止めていた『蓋』だったんです!」

私は意識が飛びそうになるのをこらえ、汚泥の色の中に手を突っ込むイメージを描いた。

探せ。

このドス黒いヘドロの下に、必ずあるはずだ。

この国の人々がかつて持っていた、純粋な『色』が。

ギギギ、と装置が悲鳴を上げる。

火花が散り、私の服を焦がす。

(見つけた……!)

汚泥の奥底に、針の穴ほどの輝き。

それは、朝焼けのような、透き通った黄金色。

「希望」の原液。

私はその光を掴み、渾身の力で引きずり出した。

「ルナ! アンチコメントのエネルギーを、全部ここに誘導しろ!」

「正気ですか!? 爆発します!」

「いいからやれッ! その『熱量』で、詰まりを焼き切るんだ!」

ルナが唇を噛み、操作する。

画面を埋め尽くす罵倒の赤文字が、奔流となって装置へ流れ込む。

破壊のエネルギーが、創造の起爆剤へと変換される。

カッ!

視界が白く染まった。

轟音と共に、黒い球体に亀裂が入る。

そこから噴き出したのは、ヘドロではない。

七色の光だった。

空の青、森の緑、太陽の橙。

それぞれの生活、それぞれの想い。

堰き止められていた色が、一気に解放され、地下空間を満たしていく。

「……きれい……」

ルナが呟く声が聞こえた。

私の体から痛みが引いていく。

代わりに、温かい何かが流れ込んでくるのを感じた。

スマホの画面が、虹色のエフェクトで埋め尽くされている。

『なにこれ?』

『空が……晴れていく?』

『俺たち、何を信じてたんだ』

私は倒れ込みながら、天井を見上げた。

分厚い岩盤の向こう、地上の空がクリアに晴れ渡っていくのが、目に見えるようだった。

そこで、私の意識はプツリと途切れた。

第四章 透明な王の選択

「……デル様。アデル様」

鳥のさえずりと、コーヒーの香ばしい匂い。

目を開けると、そこは王城のテラスだった。

ひび割れていた窓は修復され、テーブルには瑞々しい果物が盛られている。

「気がつきましたか」

ルナがタブレット片手に立っていた。

彼女の表情は相変わらず硬いが、その纏うオーラは、春の小川のような穏やかな水色をしていた。

「僕、どれくらい寝てた?」

「丸三日です。その間に、国はひっくり返りましたよ」

ルナが画面を見せる。

ニュースサイトのトップには『ギルバート第一王子、不正蓄財で拘束』の見出し。

そしてSNSのトレンドは『#虹の王子』で埋め尽くされていた。

「民衆は貴方を求めています。次期国王の支持率は98%。歴代最高です」

「……お断りだ」

私は伸びをして、テラスの手すりに寄りかかった。

眼下には、復興へ向けて動き出した城下町が広がっている。

人々の服、屋根の色、行き交う馬車。

それらが織りなす色彩は、以前よりもずっと複雑で、ずっと美しい。

「王様になって玉座に座っていたら、この景色が見えなくなる。僕は『共感の澱』を取り除く清掃員でいい」

「……呆れました。せっかくの覇権をドブに捨てる気ですか」

ルナは溜息をついたが、その声は弾んでいた。

「それに、君という優秀な相棒がいれば、影からでも国は動かせるだろう?」

「給料は三倍にしていただきますよ。あと、配信の頻度は週一厳守で」

「厳しいなぁ」

私は苦笑して、空を見上げた。

そこには一点の曇りもない、吸い込まれそうなセルリアンブルーが広がっていた。

「行こう、ルナ。西の地区で、また色が濁り始めている。誰かが泣いている色だ」

「はいはい、分かりましたよ。……私の王様」

最後の言葉は、風の音に紛れて聞こえないほど小さかった。

しかし、彼女から放たれた信頼の色は、どんな宝石よりも鮮やかなピンク色となって、私の胸に温かく灯った。