第1章: 終わりの始まり

湿った石壁。背中を預けると、冷気がシャツを突き抜け、脊髄ごと凍てつかせた。

九条蓮(レン)は、震える手でスマートフォンの画面をタップする。泥と煤(すす)にまみれた指先。その爪の間には、逃走の際にこびりついた乾いた血が詰まっている。膝を抱え込み、三日前から洗濯していないボロボロの灰色のパーカー、そのフードを深く被り直した。前髪の隙間から覗く瞳は、光のない漆黒。澱んだ古井戸のごとき暗闇。十七歳の少年のものとは思えないその眼窩には、諦念という名の隈(くま)が深く刻まれていた。

「……あー、テステス。入ってますか」

掠れた声。地下五十階層の静寂に吸い込まれていく。配信アプリの起動音だけが、場違いなほど明るく響いた。画面右上の視聴者数は『0』。当然だ。Cランクダンジョンの最深部、誰も見向きもしない万年荷物持ち(ポーター)の遺言など、世界の誰が気にするというのか。

足の感覚は、もうない。置き去りにされた際、魔獣に齧られた右足首。そこから溢れる赤黒い液体が、石畳の溝を埋めていく。出血多量による寒気が、全身を小刻みに揺らす。

「僕は、九条蓮です。ここで死にます」

カメラに向かって頭を下げる。誰に対する敬語なのか、自分でもわからない。

ふと、画面の向こう――レンの背後の空間が歪んだ。

埃っぽいダンジョンの空気が、急激に澄み渡る。腐臭が消え、百合の花のような芳香が鼻孔をくすぐった。

「嘘……」

レンが息を呑む。スマホの画面越しに、それが映っていたから。

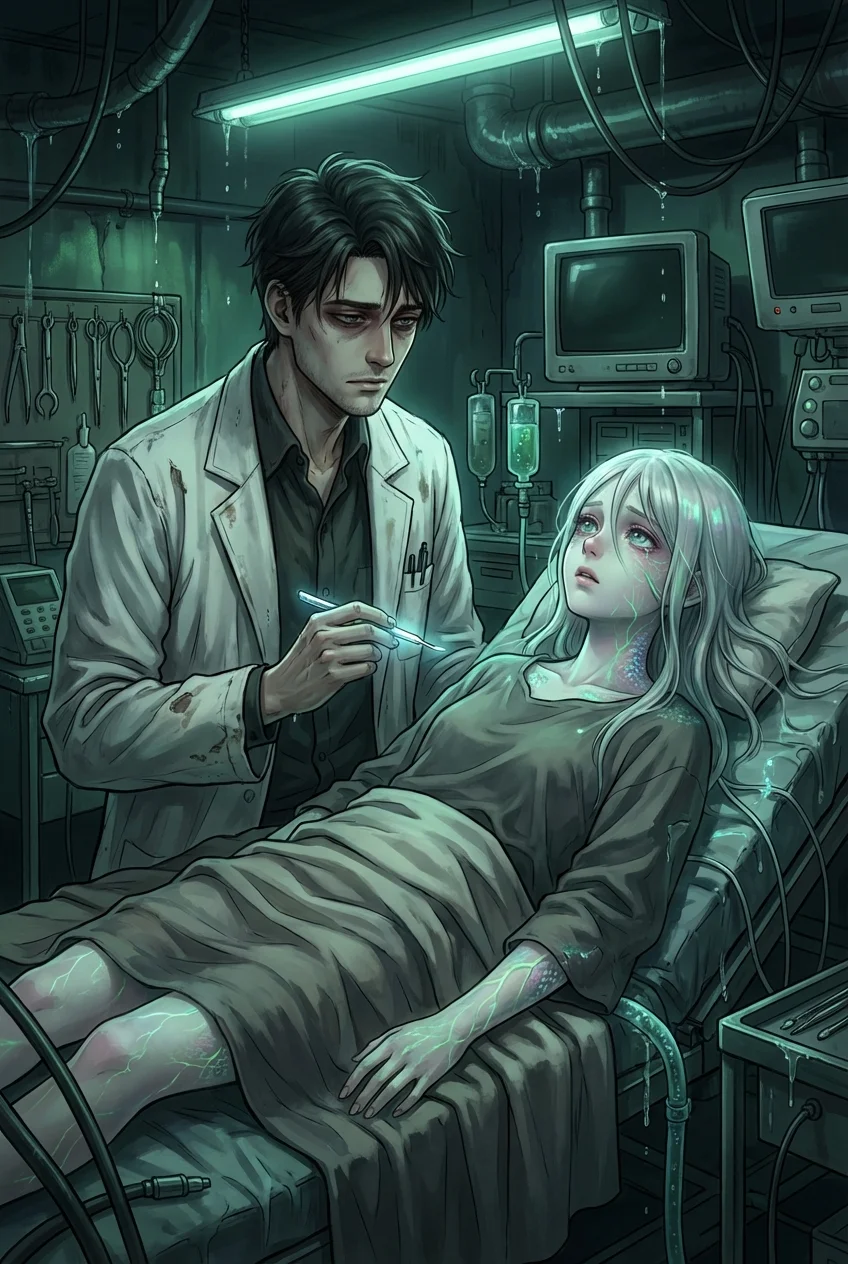

透き通るような銀色の髪が、重力を無視してふわりと漂っている。血の気を失った白い肌。だが、何より目を引くのは、その少女が纏う純白のドレスだ。胸の真ん中から腹部にかけて、酸化した血痕が毒々しい赤黒さで花を咲かせている。

かつて世界を救い、謎の死を遂げた『聖女シルヴィア』。

教科書やニュース映像でしか見たことのない伝説が、レンの背後で幽かに発光していた。

視聴者数のカウンターが壊れたように跳ね上がる。

1、100、10000、500000……。

コメント欄が滝のように流れ落ちるが、レンの動体視力ではもう追えない。

少女は、カメラのレンズを――いいや、その向こう側にいる『誰か』を見据えていた。慈愛に満ちた瞳の奥、揺らめく蒼い炎。彼女は優雅に、しかし氷のような冷徹さで、白磁のような指先を突きつける。

「……聞こえますか、レオン・ハーツ」

鈴を転がすような、けれど聞いた者の心臓を鷲掴みにする声色。

「あの夜、私の心臓を背後から貫いた感触を……まだ覚えていますわね?」

世界中の端末から、息を呑む音が聞こえた気がした。

第2章: 亡霊たちの証言

コメント欄、阿鼻叫喚の渦。

『合成だろ』『いや、この魔力波形の数値はおかしい』『レオン様が殺人?』『聖女の幽霊!?』

レンの視界が明滅する。激しい頭痛。こめかみを万力で締め上げるような痛み。シルヴィアの顕現をトリガーに、レンの中に眠っていた何かが、強引にこじ開けられたのだ。

「ぐっ、うぅ……!」

喉を掻きむしる。声帯が勝手に震える。自分の意思ではない。

ドクン、ドクン。脈打つたびに、ダンジョンの壁面から無数の「手」が湧き出した。半透明の、無念を抱えた死者たちの腕。

『痛い、痛いよぉ』

『俺を囮にしやがったな、レオン!』

『助けて、まだ死にたくない』

レンの口から、彼自身の声色ではない、老若男女の声が多重奏となって吐き出される。スキル『霊媒(ミディアム)』の強制覚醒。レンはただのスピーカーとなり、ダンジョンに染み付いた怨嗟を電波に乗せ、世界へ撒き散らす。

地上。

煌びやかなタワーマンションの最上階。

レオン・ハーツは、最高級のワイングラスを片手に、その配信を見つめていた。オーダーメイドの白銀の鎧は部屋の照明を浴びて輝き、完璧にセットされた金髪が揺れる。碧眼を細め、唇の端を三日月のように吊り上げた。

「ハハ、凝った演出だねぇ。最近のディープフェイクは優秀だ」

手元の端末を操作し、裏の回線を開く。声色は爽やかなまま、内容は氷点下。

「……ああ、僕だよ。第五十階層にネズミが一匹紛れ込んだみたいだ。処理してくれ。……うん、派手にやるといい。あれは『モンスターの擬態』だったと発表するから」

ダンジョン内。

レンの周囲に漂う死者の霊たちが、一斉に叫び声を上げた。

『来る!』『殺される!』『逃げろ、坊主!』

シルヴィアがレンの前に立ち塞がるように移動する。その霊体は、怒りで微かに震えていた。

「レン、逃げて……! あの男の犬たちが来ます!」

レンは動けない。失血と、脳内を駆け巡る他人の記憶の奔流。指一本動かすことができないのだ。

遠くから、重厚なブーツの音が近づいてくる。

カツン、カツン、カツン。

それは、死神の足音だった。

第3章: 沈黙の配信

「あーあ、機材も安物、服もボロ布。こんなのがバズるなんて、世も末だな」

現れたのは、フルフェイスの兜を被った三人組の男たち。手には、対モンスター用ではなく、対人用のスタンバトンとナイフが握られている。

「や、やめ……」

レンの懇願。腹部にめり込んだ軍用ブーツの一撃で遮断される。

空気が肺から強制的に排出され、代わりに鉄錆の味が口いっぱいに広がった。カメラのアングルがぐらりと傾き、石畳に転がるレンと、彼を踏みつける男の足がアップで映し出される。

「おい、映ってるぞ。早く切れ」

「待てよ、レオン様からのオーダーだ。『嘘でした』と言わせてから殺せってさ」

男の一人がレンの髪を乱暴に掴み、カメラの前に顔をさらさせる。

レンズの向こうで、数億人が見ている。

「ほら、言えよゴミクズ。『全部フェイク動画です。聖女様なんていません』ってな」

男はニヤニヤしながら、レンの右手の指を一本、逆方向にへし折った。

「ぎっ、あああああぁぁぁ!!」

「レン!」

シルヴィアが悲鳴を上げ、男に飛びかかろうとする。しかし、彼女の霊体は男の鎧に弾かれ、霧散しかけた。対霊装甲。準備は周到だった。

「おっと、幽霊ごっこも終わりだ」

懐から取り出した何かが、強烈な紫外線を放つ。シルヴィアの姿が薄れ、苦悶の表情で膝をついた。

「や……めろ……彼女に、手を出すな……」

レンは血の泡を吹きながら、それでもカメラを睨みつける。漆黒の瞳。初めて明確な殺意の火が灯る。

「僕は……嘘は……言わない……!」

「あそう。じゃ、死ね」

男は興味なさげに肩をすくめると、無慈悲にバトンを振り下ろした。

鈍い打撃音。骨が砕け散る不快な響き。

続けて、配信機材が無惨に踏み潰される破裂音が轟いた。

『Signal Lost』

画面がブラックアウトする。

最後に聞こえたのは、レンの喉が潰れたような呼吸音と、聖女シルヴィアの、魂を引き裂くような絶叫だけ。

「レェェェェェェンッ!!」

世界中の画面が、暗闇に包まれた。

第4章: 黄泉からの凱旋

暗闇。

無限に続く静寂。

視聴者たちは、黒い画面を見つめたまま動けずにいた。コメントすら止まっている。誰もが、最悪の結末を悟っていたからだ。

だが。

プツッ、プツッ……ザザッ。

ノイズが走る。

接続は切れていなかった。

壊されたはずの配信機材。潰されたはずの喉。砕かれたはずの肉体。

それらを繋ぎ止めているのは、電気信号ではない。

ダンジョンそのものを血管とし、魔力を血液として循環させる、もっとおぞましく、強大な執念。

『……こえ……ますか……』

地獄の底から這い上がるような声。

映像が戻る。しかし、そこはさっきまでの薄暗い石造りの通路ではなかった。

青白い炎。画面全体を埋め尽くしている。

蒼炎(そうえん)の中心に、一人の少年が立っていた。

折れたはずの指は異様な角度で再生し、潰れた喉元には蒼い魔力の紋様が刻まれている。

レンの黒い瞳は、もはや白目すら存在しない、完全なる虚無の闇へと変貌していた。

その背後には、シルヴィアだけではない。数百、数千の、このダンジョンで無念の死を遂げた者たちの魂が、青い鬼火となって渦巻いている。

「僕の声は奪えても……彼らの怨嗟(えんさ)は、消せない」

レンが一歩踏み出す。

彼を殺したはずの暗殺部隊の男たちが、白目を剥き、泡を吹いて倒れていた。外傷はない。ただ、魂だけを抜き取られた抜け殻として。

「行こう、シルヴィアさん。……審判の時間だ」

レンが虚空に手を伸ばすと、シルヴィアがその手を取り、寄り添うように浮かび上がった。彼女のドレスの赤黒い血痕が、蒼い炎に照らされ、浄化されたように輝き始める。

「ええ、レン。参りましょう。あの方に、引導を」

カメラが、レンの背中を追うように動き出す。

まるで映画のワンシーン。

最弱の荷物持ちは、死者の軍勢を従える王となり、地上への階段を登り始めた。

画面の向こうで、レオン・ハーツの余裕の笑みが凍りついているのが、レンには手に取るようにわかった。

「……震えて待っていろ。これが、お前の罪の音だ」

第5章: 英雄の失墜と、サヨナラ

タワーマンションの上空。巨大な魔法陣が展開される。

レンはダンジョンの魔力を利用し、全世界の空に自身の姿を投影していた。

「悪あがきだ! 僕が正義だ! みんなもそう思うだろう!?」

レオン・ハーツの狂乱。輝く聖剣を抜き放ち、必死の形相でレンに斬りかかる。カメラ映りを気にする余裕など、とうに消え失せていた。

だが、その剣はレンに届かない。

シルヴィアが展開した聖なる障壁が、かつての仲間の刃を悲しげに弾く。

「レオン。あなたはもう、英雄ではありませんわ」

レンは、剣を振るうことはなかった。

ただ、静かに右手をかざしただけ。

「『記憶同期(メモリー・シンク)』」

瞬間。

レオンの脳内に、彼が殺めてきた数多の人々の「最期の瞬間」が逆流した。

背中から刺される痛み。裏切られた絶望。冷たい石畳の感触。

それら全てが、視覚情報として全世界のモニターにも共有される。

「ぎ、ぎゃああああああああ!!」

喉を掻きむしり、のたうち回るレオン。

物理的なダメージではない。数千人分の「死の苦痛」を同時に味わわされ、精神が崩壊していく。

視聴者たちは見た。英雄の仮面の下にある、醜悪なエゴとサディズムを。

「やめろ、やめろぉぉぉ! 僕を見るな! 数字が、登録者数が減っていくぅぅぅ!!」

レオンの体から金色の輝きが剥がれ落ち、どす黒い汚泥のようなものが溢れ出す。

社会的な死。そして精神の死。

抜け殻となったかつての英雄は、自らが生み出した幻影に怯えながら、屋上の端から足を滑らせた。

誰も手を差し伸べなかった。

朝日が昇る。

戦いが終わり、蒼い炎が空に溶けていく。

「……終わったんですね」

レンが呟くと、隣にいたシルヴィアの体が光の粒子となってほどけ始めた。

未練という鎖が断ち切られたのだ。

「ありがとう、レン。……私の、小さな騎士様」

シルヴィアは、涙でぐしゃぐしゃになったレンの頬に、透き通った手を添えた。触れることはできない。けれど、その温もりは確かにレンの魂に届いた。

「行かないで……僕には、あなたしか……」

「あなたはもう一人ではありません。……ほら」

シルヴィアが指差した先。スマートフォンの画面には、億を超える「ありがとう」「生きて」「ごめん」という言葉が溢れていた。

「さようなら。……愛していますわ」

聖女は、最高の笑顔を残して、朝の光の中に消えた。

レンは、誰もいない屋上で一人、膝をついて泣いた。

最強にはなれなかった。何もかも手に入れたわけではない。

ボロボロのパーカーも、死人のような瞳も変わらない。

けれど、彼は立ち上がる。

風が、涙を乾かしていく。

スマホを拾い上げ、彼は震える声で、しかしはっきりと告げた。

「……配信を、終了します。また、次の夜に」

黒い瞳の奥。小さな、けれど決して消えない灯火を宿して。

物語は終わらない。死者たちの声がある限り、彼は歩き続けるのだ。