コンクリートの壁一枚を隔てた隣の部屋から、時折、奇妙な音が聞こえてくる。ガチャン、と重い金属がぶつかるような音。そして、カタカタと何かが組まれていくような微かな響き。IT企業でリモートワーカーとして働く俺、佐伯拓也(さえき たくや)にとって、その音は集中力を削ぐノイズでしかなかった。

この古いアパートに越してきて一ヶ月。隣人は、宮田と名乗る老人だった。引っ越しの挨拶に行った時、皺だらけの顔をほころばせ、「よろしくな、若いの」と分厚い手で俺の手を握った。その手から、油とインクが混じったような、知らない匂いがした。それ以来、宮田さんは何かと俺に関わろうとしてきた。煮物ができたから、とタッパーを持ってきたり、ベランダで顔を合わせれば天気の話しを延々と続けたり。俺はいつも、「どうも」と短く返し、スマホの画面に視線を落とすことで会話を打ち切っていた。効率の悪いコミュニケーションは、苦手だった。

俺の世界は、ノートパソコンの液晶画面の中にあった。チャットツールで交わされる記号の羅列、淀みなく進むオンライン会議。そこに感情の揺らぎはなく、すべてが合理的で快適だった。それに比べて、宮田さんの存在は、ひどくアナログで、手触りがありすぎて、少しだけ息苦しかった。

ある夏の夜、猛烈な台風が街を襲った。窓ガラスがガタガタと鳴り、風が獣のように唸る。午後九時を回った頃、世界は唐突に沈黙した。停電だ。パソコンの画面が消え、部屋を照らしていたLEDライトも尽きた。ポケットからスマホを取り出すが、運悪くバッテリーは残り5%。すぐにそれも力尽き、完全な暗闇が俺を包んだ。

しん、と静まり返った部屋で、風の音だけが響く。いつもは気にも留めない時計の秒針の音すら聞こえない。途端に、得体の知れない不安が胸の奥から湧き上がってきた。まるで、文明から切り離され、たった一人で世界に取り残されたような感覚。その時だった。

コン、コン。

か細く、しかし確かな音で、玄関のドアがノックされた。こんな嵐の夜に誰だろう。恐る恐るドアを開けると、そこに立っていたのは宮田さんだった。その手には、オレンジ色の温かい光を放つ、古いオイルランプが握られていた。

「若いの、大丈夫か。停電、長引きそうだから」

ランプの光に照らされた宮田さんの顔は、いつもより優しく見えた。俺が頷くと、宮田さんは「うちに来いよ。少し明るい」と言って、俺を自分の部屋へと招き入れた。

一歩足を踏み入れた瞬間、俺は息を呑んだ。壁一面に、木製の棚が作り付けられ、そこには無数の小さな引き出しが並んでいる。そして部屋の中央には、黒光りする鉄の塊――巨大で、複雑な形をした機械が鎮座していた。あの奇妙な音の正体は、これだったのだ。

「驚いたか。活版印刷機だよ」

宮田さんはそう言って笑った。棚の引き出しの一つをそっと開ける。中には、鉛でできた活字が、まるで兵隊のように整然と並んでいた。

「昔はこれで、街のチラシから名刺まで、何でも刷ったもんだ。今はもう、こんなものを使う奴は誰もいなくなったがね」

ランプの灯りが、年季の入った機械と、壁に飾られた古い印刷物をぼんやりと照らし出す。インクの匂い、古紙の匂い、そして宮田さんの手から香った油の匂いが、部屋に満ちていた。それは、俺が今まで生きてきた無菌室のようなデジタル世界とは、全く違う匂いだった。

宮田さんは慣れた手つきで、ピンセットのような道具で活字を拾い上げ、版に組んでいく。カタ、カタ、と心地よい音が響く。そして、機械のハンドルをゆっくりと回すと、ガチャン、という重厚な音と共に、一枚の紙が刷り上がった。

「ほら」

手渡されたのは、一枚の葉書だった。そこには、インクの黒が鮮やかに、そして力強く、短い詩が刻まれていた。紙には活字の圧で生まれた、微かな凹凸がある。指先でそっと撫でると、文字の形が伝わってきた。それは、画面をスワイプするのとは全く違う、確かな手触りだった。

『夜の底で 光を待つな 光になれ』

「死んだ婆さんが、好きな言葉だったんだ。時々こうして、刷ってやるんだよ。あいつを思い出しながらな」

ランプの揺れる光の中で、宮田さんの横顔が少しだけ寂しそうに見えた。俺は、その詩と宮田さんの顔を、ただ黙って見つめていた。今までノイズだと思っていた音は、亡き妻を想う、一途な祈りのような音だったのだ。

台風が去り、電気も復旧した。俺の世界は元通りになったはずだった。だが、何かが決定的に変わってしまった。パソコンの画面に並ぶフォントは、どれも平坦で、味気なく見えた。

次の週末、俺は自分から宮田さんの部屋のドアを叩いた。

「あの……それ、俺にも、やらせてもらえませんか」

驚いた顔をした宮田さんは、やがて、引っ越しの挨拶の時と同じように、顔中の皺をくしゃくしゃにして笑った。

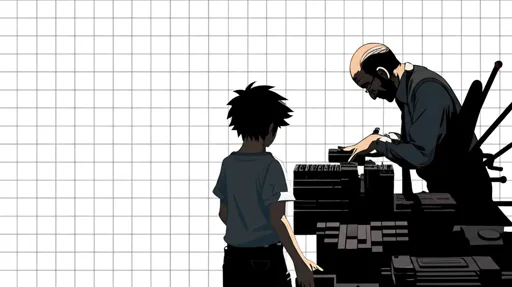

それから俺は、仕事の合間に宮田さんの部屋に通うようになった。何千とある活字の中から、一文字一文字拾い出す作業は、ひどく非効率で、時間がかかった。けれど、鉛のひんやりとした重み、インクの匂い、そして自分の手で言葉を形にしていく感覚は、不思議と心を落ち着かせてくれた。

一週間後、俺は一枚のカードを刷り上げた。不格好な文字の並びだったが、心を込めて組んだ。

それを、照れくささを隠しながら宮田さんに手渡す。カードには、たった一言。

『ありがとう』

その文字には、インクの匂いと、確かな手触りと、俺の不器用な感謝が、深く、刻み込まれていた。宮田さんはそれをランプの光にかざし、宝物のように、何度も何度も指で撫でていた。

コンクリートの壁の向こうから聞こえてくる音は、もうノイズではなかった。それは、俺の世界と隣の世界を繋ぐ、温かい響きになっていた。俺の無機質だった日常に、活字の凹凸のような、確かな彩りが生まれた瞬間だった。