高橋亮が故郷の駅に降り立ったのは、五年ぶりのことだった。じりじりと肌を焼く八月の陽光が、見慣れたはずの駅舎を白く褪色させている。都会のコンクリートが吐き出す熱とは質の違う、土と草いきれの混じった濃密な空気が肺を満たし、亮は思わず顔をしかめた。

母の三回忌。姉からの短いメールが、亮をこの場所に引き戻した。そうでなければ、あと何年、父である茂と顔を合わせなかっただろうか。改札を出ると、迎えに来ているはずの父の無骨な軽トラックが、ロータリーの隅に停まっているのが見えた。

「……おう」

「……ああ」

車に乗り込んでも、交わされた言葉はそれだけだった。車内に漂う、汗と、かすかな土の匂い。父の匂いだ。ハンドルを握る節くれだった太い指も、深く刻まれた眉間の皺も、五年前と何も変わっていない。変わったのは、助手席に座る自分との間に流れる、埋めようのない距離だけだった。

実家での二日間は、沈黙という名の薄い膜に覆われていた。法事が終わり、親戚たちが帰っていくと、家の中には再び父と亮の二人だけが取り残される。夕食の食卓では、テレビの音だけがやけに大きく響いた。父が育てたのであろう、不揃いな胡瓜の浅漬けを噛む音が、やけに耳につく。

「東京の仕事は、どうなんだ」

不意に、父が尋ねた。

「……まあ、それなりに」

亮はグラフィックデザイナーとして、それなりに名の知れた会社で働いている。だが、父にその仕事の内容を詳しく話したことはなかった。どうせ理解されないだろうという諦めと、そもそも認めてもらおうとも思わない、という意地があった。五年前、この家を飛び出したのも、父に「絵描きなんぞで食っていけるか」と罵倒されたのがきっかけだった。

「そうか」

父はそれきり黙り込み、分厚い湯呑みで茶をすすった。その横顔に、亮は苛立ちと、ほんの少しの寂しさを感じていた。この人は、いつだってそうだ。息子の世界に歩み寄ろうともせず、自分の価値観という名の砦に閉じこもっている。早くこの息苦しい場所から解放されたい。その思いだけが、心を占めていた。

東京へ帰る日の朝、亮は荷造りを終え、玄関へ向かった。父はもう、畑へ出た後だった。顔を合わせずに出発できることに、どこか安堵している自分がいた。

その時だった。ふと、父の書斎として使われている和室の襖が、わずかに開いているのが目に入った。昨夜、父がそこで何か書き物をしていたのを、亮は覚えている。言いようのない衝動に駆られ、亮は足音を忍ばせて部屋を覗き込んだ。

乱雑に積まれた郷土史の資料。使い古された万年筆。その傍らに、一枚の新聞の切り抜きが置かれているのが見えた。亮がデザインを手掛けた、最新のスマートフォンの広告だった。

何故、こんなものが。

亮は吸い寄せられるように机に近づいた。そして、何気なく開いていた引き出しの中に、無数の切り抜きが分厚い束になって収められているのを見つけてしまった。

それは、亮がこれまで手掛けてきた仕事の、すべてだった。小さな商品のパッケージ、雑誌の片隅に載った広告、コンペで入賞したポスターの小さな記事。そのどれもが、丁寧に切り抜かれ、日付まで書き込まれている。ある切り抜きの裏には、掠れた万年筆の文字があった。

『亮の仕事だ。東京タワーに飾られたらしい。誇らしい』

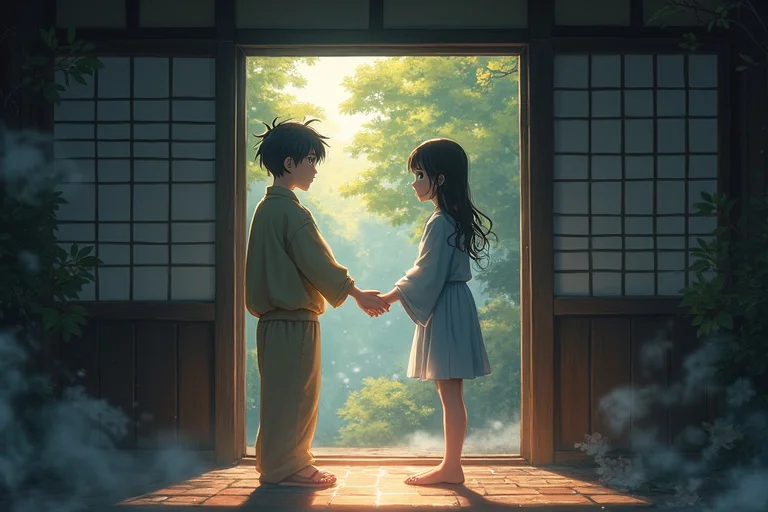

息が、止まった。知らなかった。一度も、話したことなどなかったのに。父は、亮が発信する世界の片隅のシグナルを、たった一人、この静かな田舎町で拾い集め続けていたのだ。無関心を装ったあの背中が、誰よりも自分の仕事を見ていてくれた。理解できないのではなく、ただ、どう表現すればいいのか分からないだけだったのだ。不器用な愛情の欠片が、引き出しの奥で静かに光を放っていた。

「……亮」

背後からの声に、亮は弾かれたように振り返った。いつの間にか戻っていた父が、戸口に立っていた。その手には、泥のついた大根が握られている。

亮は、何も言えなかった。引き出しを指さすことも、ありがとうと口にすることもできず、ただ熱いものがこみ上げてくるのを必死でこらえた。

「……バスの、時間だろう」

父は、机の上を一瞥したが、何も咎めなかった。

玄関で靴を履く亮の背中に、父が言葉をかける。

「……また、いつでも」

「うん」亮は頷いた。「また、帰ってくるよ。今度は、もっと早く」

振り向かずに告げた亮の声は、少し震えていたかもしれない。

駅へ向かうバスの窓から、遠ざかっていく我が家が見えた。玄関先には、小さな人影が立っている。いつまでも、こちらを見送っている父の姿だった。

遠くで燃える焚き火のように、直接触れることはできなくても、その存在と温かさだけは確かに伝わってくる。亮の頬を、熱い一筋が静かに伝った。車窓の景色が滲んで、揺れていた。