第一章 影法師と父の形見

夜霧が立ち込める神田の裏路地を、桐生誠十郎(きりゅうせいじゅうろう)は疾風のごとく駆けていた。肺が焼けつくように痛む。それでも足を止めるわけにはいかない。目指す先には、屋根から屋根へと獣のような身軽さで跳躍する黒い人影があった。義賊「影法師」。悪徳な大店ばかりを狙い、盗んだ金子を貧しい長屋にばら撒くという、巷では英雄視される盗人だ。だが、法を預かる同心である誠十郎にとって、影法師はただの犯罪者に過ぎない。

「そこまでだ、影法師! 神妙にお縄につけ!」

声を張り上げるが、影法師はせせら笑うかのように、ひらりと身を翻して次の屋根へと移る。その動きには一切の無駄がなく、まるで闇に溶け込む影そのものだった。誠十郎は歯噛みし、さらに速度を上げる。父もまた、この江戸の町を守る同心だった。職務に殉じ、若くして命を落とした父の背中を追い、自らも同じ道を選んだ。父が守ろうとした法を、己が手で守り抜く。その一心で、誠十郎は剣を振るい、悪を追い続けてきた。

追い詰めた、と思ったのは一瞬の油断だった。袋小路に追い込んだはずの影法師は、信じられないほどの跳躍力で脇の塀を駆け上がり、月を背にした。そのとき、影法師の懐から何かが滑り落ち、カラン、と乾いた音を立てて石畳に転がった。

誠十郎の注意がそちらに向いた刹那、影法師の姿は闇の中に掻き消えていた。またしても取り逃がした。苦々しい思いで舌打ちし、誠十郎は足元に落ちたそれに目をやった。月光に照らされて鈍く光る、小さな根付。掌に取った瞬間、誠十郎の全身を雷に打たれたような衝撃が貫いた。

息が、止まる。

それは、柘植の木で精巧に彫られた、眠り猫の根付。片方の耳がわずかに欠けている。間違いない。十年前に亡くなった父が、肌身離さず持っていた形見そのものだった。なぜ。なぜ、江戸を騒がす盗人が、父の形見を持っているのだ。誠十郎の心に、冷たくて重い疑念の霧が立ち込め始めた。日常が音を立てて崩れていくような、不吉な予感が背筋を這い上がった。

第二章 桔梗の瞳と偽りの静寂

影法師が落とした根付は、誠十郎の心をかき乱し続けた。父の死は、強盗との斬り合いによる殉職だと聞かされていた。だが、この根付の存在は、その単純な事実の裏に、何か別の物語が隠されていることを示唆していた。

誠十郎は、父の親友であり、今や自身の上役として何かと目をかけてくれる与力、榊原監物(さかきばらけんもつ)に相談を持ち掛けた。榊原は、誠十郎の話を聞くと、普段の温和な表情をわずかに曇らせた。

「誠十郎、それはただの偶然だ。影法師がどこぞで盗み出した品の一つに過ぎん。亡き父上の思い出に囚われ、道を誤るな。お前の正義は、法の内にこそあるべきだ」

諭すような言葉だったが、誠十郎はその瞳の奥に、一瞬だけよぎった深い動揺を見逃さなかった。榊原は何かを知っている。確信に近い疑念が、誠十郎の中でさらに大きく膨らんだ。

独力での調査を決意した誠十郎は、影法師が狙った大店の共通点を洗い始めた。すると、奇妙な事実が浮かび上がる。彼らが扱う品や商売敵の関係をたどると、十年前に父が最後に追っていたという、大規模な米の不正取引事件に行き着くのだ。事件は、主犯格とされた商人の自害によって、真相が闇に葬られたと記録されている。

「何か手がかりはないか」。聞き込みを続けるうち、誠十郎は柳橋のほとりに佇む一軒の小料理屋「桔梗」にたどり着いた。店の女将は、桔梗と名乗る儚げな美しさを持つ女だった。彼女の店は、例の商人たちが密談に使っていたという噂があった。

「影法師、でございますか……」。誠十郎の問いに、桔梗は伏し目がちに茶を淹れる。その白い指先が微かに震えていた。「ただの噂にございます。そのような方、見たこともございません」

彼女は嘘をついている。しかし、その瞳の奥に宿る深い哀しみと諦観の色が、誠十郎にそれ以上の追及をためらわせた。店内に漂う煮物の優しい匂いと、ちろちろと揺れる行灯の光が、まるでこの世の騒がしさから切り離された偽りの静寂を作り出しているようだった。この静寂の奥に、父の死と影法師を結びつける鍵がある。誠十郎は、桔梗という女の存在そのものが、事件の核心に触れる何かであると直感していた。

第三章 正義の仮面

執念の捜査の末、誠十郎はついに影法師が潜む廃寺を突き止めた。月明かりだけが差し込む本堂に踏み込むと、黒装束の男が静かに彼を待っていた。

「ようやくたどり着いたか、桐生誠十郎」

その声には聞き覚えがあった。息を呑む誠十郎の前で、男はゆっくりと覆面を外す。そこに現れた顔を見て、誠十郎は己の目を疑った。

「榊原、殿……? なぜ……」

敬愛する上司。父の親友。その人物こそが、義賊・影法師の正体だった。脳が理解を拒む。信じていた世界が、足元から崩れ落ちていく。

「お前が追い求める正義とは何だ、誠十郎」。榊原は静かに、だが重い口調で語り始めた。「お前の父、桐生一馬は、殉職などではない。殺されたのだ」

榊原が語った真実は、あまりにも残酷だった。誠十郎の父は、米の不正取引の裏に、幕府上層部、すなわち現在の北町奉行その人が関わっている証拠を掴んだ。だが、その正義を貫こうとしたがために、奉行の息がかかった者たちによって口を封じられたのだ。公には、強盗との斬り合いでの殉職として処理された。すべては、巨大な権力が描いた筋書きだった。

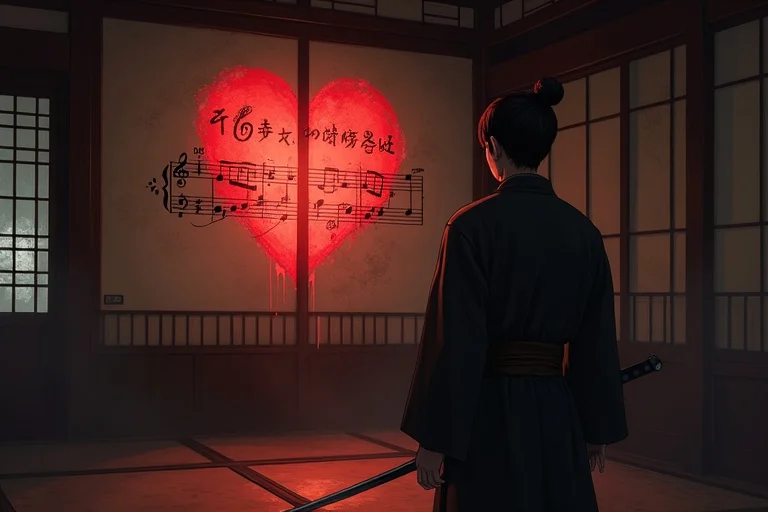

「俺は、一馬の無念を晴らしたかった。法が裁けぬ悪を、この手で裁くために、影法師となった。奴らが不正に蓄えた財を奪い、その帳簿から奉行に繋がる証拠を探し続けてきたのだ」

父の形見の根付は、父が死の直前に榊原へ託した、決定的な証拠の隠し場所を示す鍵だったという。そして、小料理屋の女将・桔梗。彼女こそ、父が追っていた事件で濡れ衣を着せられ、自害に追い込まれた商人の一人娘だった。彼女は榊原の協力者として、父の仇を討つ機会を待ち続けていたのだ。

誠十郎は愕然とした。自分が信じてきた「法」とは、権力者の罪を隠すための隠れ蓑でしかなかったのか。父を殺した巨悪を見逃し、父の無念を晴らそうとする親友を、犯罪者として追い詰めていた自分。正義とは何か。悪とは何か。価値観が根底から覆され、誠十郎は言葉もなく立ち尽くすしかなかった。彼の頬を、知らぬ間に一筋の涙が伝っていた。

第四章 夜明けに灯る星

「今宵、奉行の屋敷に忍び込む。全ての証拠がそこにある」。榊原は、覚悟を決めた目で誠十郎に告げた。それは、生きては戻れぬであろう最後の賭けだった。

「俺を斬るか、誠十郎。法を守る同心として、それがお前の正義か」

誠十郎の心は激しく揺れた。法か、真実か。父が守ろうとしたものは、形だけの法だったのか、それともその先にある民の暮らしだったのか。長い沈黙の後、誠十郎は顔を上げた。その目には、もう迷いはなかった。

「榊原殿。俺も参ります。父が、そしてあなたが守ろうとしたものを、俺も守りたい。それが、俺が見つけた俺の正義です」

その夜、二つの影が奉行屋敷の高い塀を越えた。屋敷の中は、死を覚悟した二人の凄まじい気迫が満ちていた。激しい斬り合いの末、二人はついに書院の隠し棚から、奉行の悪事を記した密約書を手に入れる。しかし、脱出の際、榊原が誠十郎を庇い、敵の刃をその背中に深く受けた。

「行け、誠十郎……!」。血の海に倒れながら、榊原は密約書を誠十郎に押し付けた。「お前は生きろ。お前の信じる道で、この江戸を……照らせ……」

その言葉を最後に、榊原監物は静かに息を引き取った。友の亡骸を抱きしめ、誠十郎は夜空に向かって慟哭した。

数日後。北町奉行をはじめとする汚職役人たちが、次々と捕縛、失脚した。表向きには、匿名の投書による内部告発がきっかけとされた。誠十郎が、榊原の命と引き換えに手に入れた証拠を、上層部へと突きつけたのだ。

誠十郎は、同心の職を続けている。彼の心には、法だけでは掬いきれない真実があるという痛みと、榊原が託した重い覚悟が、深く刻み込まれていた。

ある夕暮れ時、誠十郎は「桔梗」の暖簾をくぐった。何も言わず、ただ黙って酒を差し出す桔梗。彼女の瞳には、薄氷が溶けるような微かな光が宿っていた。二人の間に言葉はなかったが、互いの胸の内にある喪失と、それでも前に進まねばならぬという静かな決意を、確かに感じ合っていた。

店を出て、誠十郎は夜空を見上げた。江戸の空には、ひときわ強く輝く一番星があった。それはまるで、父と榊原の魂が、闇を照らす道標となっているかのようだった。

かつて彼が信じた青臭い正義は、もうない。だが、その代わりに得た、痛みと覚悟を宿したしなやかな正義を胸に、誠十郎は夜明けを待つ江戸の町を、まっすぐに見据えて歩き始めた。その背中には、影法師が遺した光が、確かに灯っていた。