第一章 空白の色彩

僕、水島湊(みなしま みなと)の世界は、人よりも少しだけ色彩豊かだ。それは比喩ではない。僕の目には、他人の感情がオーラのような色として視える。喜びは暖かい蜜柑色、悲しみは深く沈む藍色、怒りは網膜を焼くような緋色。この共感覚は、物心ついた頃からの僕の世界の理(ことわり)だった。

だから、人混みは苦手だ。様々な感情の色が濁流のように混じり合い、僕の視界と精神をかき乱す。学校の廊下ですら、嫉妬の濁った緑や、退屈のくすんだ灰色が渦巻くパレットのようで、息が詰まる。そんな僕にとって、唯一の安息地と呼べる存在が、浅野陽菜(あさの ひな)だった。

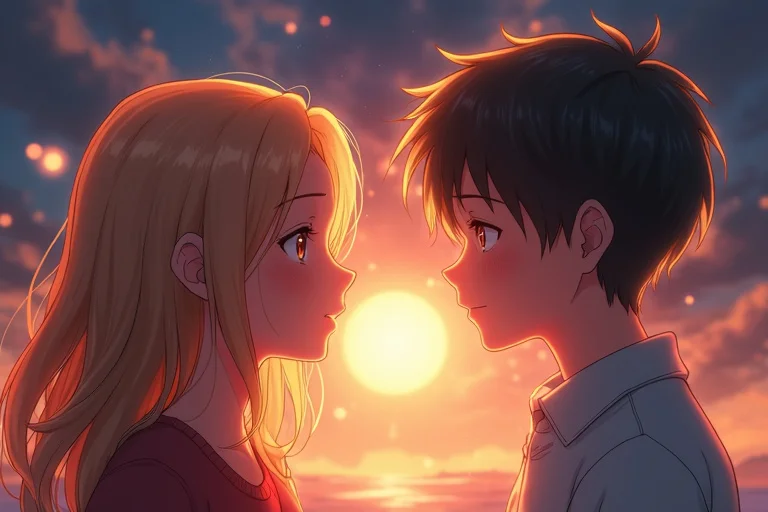

彼女は、僕のたった一人の親友だ。陽菜の周りには、いつも一点の曇りもない、純粋な黄金色のオーラが陽だまりのように広がっている。それは、他の誰にも見られない、混じり気のない「幸福」そのものの色。その光に照らされているだけで、僕の世界のノイズは浄化され、心が凪いでいくのを感じる。僕はこの黄金色を、密かに「陽菜色」と呼んでいた。

長い夏休みが明け、九月の風が教室の窓を揺らす。久しぶりに会う陽菜に、僕は自然と目を向けた。そして、息を呑んだ。

そこにいるのは、間違いなく陽菜だった。日焼けした肌に、変わらない人懐っこい笑顔。クラスメイトたちと楽しげに夏の思い出を語っている。だが、僕の目に映る彼女は、まったくの別人だった。

彼女を包むオーラから、あの黄金色が、僕が何よりも愛した「陽菜色」が、完全に消え失せていたのだ。

代わりに彼女の周りに揺らめいているのは、今まで見たこともない、名状しがたい「色」だった。それは、無色透明。しかし、ただの透明ではない。まるで砕け散ったガラスの破片がキラキラと乱反射しながら彼女の輪郭を縁取っているような、奇妙な輝きを放っていた。それはどんな感情のスペクトルにも当てはまらなかった。喜びでも、悲しみでも、怒りでもない。美しく、そして底知れぬほどに空虚な、空白の色。

「湊、おはよ! 久しぶりだね。夏休み、どうだった?」

僕に気づいた陽菜が、手を振って駆け寄ってくる。その笑顔も声も、僕の知っている陽菜のものだ。けれど、彼女を包むガラスのような透明なオーラは、その笑顔とは裏腹に、鋭い光を放って僕の目をチクリと刺した。

僕の世界の均衡が、音を立てて崩れ始める。僕の安息地だったはずの場所に、正体不明の空白が生まれていた。この夏、陽菜に一体何があったのだろうか。僕だけが気づいている、その静かで恐ろしい変化の理由を、僕はまだ知らなかった。

第二章 模倣の太陽

陽菜の変化は、僕にしか分からないまま、日常に溶け込んでいった。彼女は以前と変わらず、クラスの中心で笑い、誰にでも優しく接した。僕に対する態度も同じだ。昼休みには一緒に弁当を食べ、放課後は他愛ない話で寄り道をする。友人たちの目には、陽菜は「いつも通りの陽菜」にしか映っていないようだった。

だが、僕には分かった。彼女は、巧みに「陽菜色」を演じている。

例えば、クラスメイトの面白い話に腹を抱えて笑う時。その口元は確かに笑っているのに、彼女のオーラは無色透明のまま、微動だにしない。蜜柑色のかけらさえ、そこには浮かんでこなかった。誰かの悲しい話に眉をひそめて同情を示す時も、藍色の影は一切差さない。彼女の感情は、完全に「停止」していた。

僕の見る世界では、彼女は完璧な仮面をつけたパントマイマーのようだった。周囲の反応を観察し、記憶の中にある「正解」の表情と仕草を完璧にトレースしている。その器用さと、その裏にあるであろう途方もない努力を思うと、胸が締め付けられた。

「ねぇ、陽菜。最近、何か変わったこととか、あった?」

ある日の帰り道、僕は耐えきれずに尋ねた。夕暮れの光が、僕たちの影を長くアスファルトに伸ばしている。

「え? 別に、何もないけどな。なんで?」

陽菜は小首を傾げた。その仕草も、口調も、完璧な「陽菜」だった。しかし、彼女の周りのガラスのオーラが、一瞬だけ鋭くきらめいた気がした。まるで、核心に触れられるのを拒むかのように。

「いや、なんでもない。気のせいかも」

それ以上、僕は踏み込めなかった。僕のこの能力のことを、陽菜は知らない。どう説明すればいい? 「君の色が見えないんだ」なんて、狂人の戯言だと思われてしまうだろう。

その日から、僕は陽菜をより注意深く観察するようになった。彼女は美術部に所属していて、最近、大きなキャンバスに向かっていることが多かった。夏休みのコンクールに出す作品なのだという。テーマは「空」だと彼女は言った。

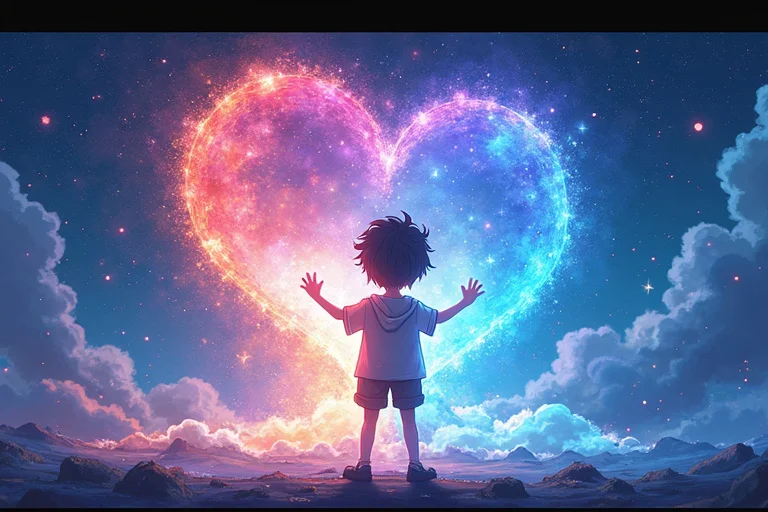

美術室を覗くと、イーゼルに向かう彼女の背中が見えた。真剣な眼差しで、彼女は筆を動かしている。その背中を包むのは、やはりあの無機質な透明の輝きだけだ。彼女は一体、どんな「空」を描こうとしているのだろう。太陽が輝く青空か、星が瞬く夜空か。僕の知る陽菜なら、きっと生命力に満ちた、黄金色の光が差し込む空を描くに違いない。そう、信じたかった。

しかし、僕の不安は日増しに大きくなっていく。時折、陽菜の「演技」に僅かな綻びが見えるようになった。会話の中で、一瞬だけ反応が遅れたり、他人の感情の機微を読み違えたり。その度に、彼女は作り笑顔でごまかすが、彼女の周りの透明な光は、まるで僕を嘲笑うかのように、冷たく輝きを増すのだった。

僕は、陽菜が失った「陽菜色」の幻影を追いかけていた。彼女が必死に模倣する太陽の光に、僕はただ手を伸ばし、その温かさを思い出そうと必死だった。それが、彼女をさらに孤独にしているとも知らずに。

第三章 無色の告白

文化祭の準備で活気づく十月のある放課後。僕は意を決して美術室の扉を開けた。陽菜が描いている「空」の絵を、どうしても確かめたかった。そこに、彼女の心の在り処が隠されているような気がしてならなかったからだ。

薄暗い美術室の中央に、そのキャンバスは置かれていた。陽菜は窓の外を眺めていて、僕が入ってきたことに気づいていない。僕は息を殺して、その絵に近づいた。

そして、絶句した。

そこに描かれていたのは、僕の予想を遥かに超えた、異様な光景だった。青でも、茜色でも、夜の紺色でもない。キャンバス全体を支配していたのは、どこまでも広がる「無色透明」の空だった。白とも違う、光を透過させ、乱反射させる、ガラスのような質感。それは、僕が毎日見ている、陽菜自身のオーラそのものだった。空虚で、静かで、美しく、そして絶望的に何も無い空。

「……湊」

背後から、陽菜の声がした。振り返ると、彼女は静かな表情で僕を見ていた。彼女の周りのオーラは、目の前の絵と共鳴するように、冷たい光を放っている。

「やっぱり、湊には……わかってたんだね」

その言葉と共に、僕の脳内に、奔流のようなイメージがなだれ込んできた。それは僕の能力が暴走したかのような、強烈なフラッシュバックだった。

――真夏の強い日差し。横断歩道。けたたましいブレーキ音。宙を舞う陽菜の身体。地面に叩きつけられ、散らばる買い物袋。そして、彼女の周りにいつもあった黄金色のオーラが、まるで電球が切れるように、プツリと消える瞬間。

「あ……」

声にならない声が漏れた。めまいがして、壁に手をつく。見えた。僕には、陽菜に起きたことのすべてが、視えてしまった。

「夏休みの、終わりだった。ちょっと買い物に出た帰りに、車にはねられて」

陽菜は、まるで他人事のように淡々と語り始めた。

「幸い、怪我は大したことなかったんだ。打撲と、少し頭を打ったくらいで。でも、退院して家に帰ってから、気づいたの。何も、感じないって」

彼女は、自分の胸にそっと手を当てた。

「嬉しいとか、悲しいとか、そういうのが、全部なくなった。テレビで感動的なドラマを見ても、涙も出ない。面白い話を聞いても、心が躍らない。家族が心配する顔を見ても、申し訳ないって気持ちが湧いてこない。空っぽになっちゃったの。私の心」

彼女の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。しかし、僕の目には、その涙に悲しみの藍色は宿っていなかった。それは、ただの塩化ナトリウム水溶液だった。感情の伴わない、生理的な反応。

「怖かった。みんなが私から離れていくのが。特に、湊に……変だって思われるのが、一番怖かった。湊はいつも、私のそばにいると安心した顔をするから。だから、前の私みたいに、笑っていようって決めたの。みんなが笑う時に笑って、悲しそうな顔をする時に悲しむフリをして。でも、もう限界」

彼女は、目の前の無色の空の絵に視線を戻した。

「これが、今の私の世界。私の心の中。何の色もない、空っぽの空。でも、湊にだけは、本当のこと、知ってほしかった」

僕は、打ちのめされていた。陽菜が失ったものの大きさに。そして、それに気づかず、自分の安息地が失われたことばかりを嘆いていた自分の身勝手さに。僕が愛していたのは、陽菜という人間そのものではなく、彼女が放つ心地よい「陽菜色」だったのではないか。その色が消えた途端、不安になり、彼女を疑った。彼女がたった一人で抱えていた絶望的な孤独に、思いを馳せることさえしなかった。

無色透明のオーラ。それは「無感情」の色。僕が不気味だと感じていたガラスのような輝きは、感情を失った彼女が、必死に外界の光を反射して、そこに存在しようともがいていた証だったのかもしれない。

第四章 きみがいる世界

沈黙が、絵の具の匂いが染みついた美術室に落ちる。陽菜の告白が、僕の胸に重く突き刺さっていた。僕が今まで見てきた世界は、なんて浅はかで、自分本位だったのだろう。感情の色というフィルターを通してしか、他人を理解しようとしてこなかった。

僕はゆっくりと陽菜に近づき、彼女の隣に立った。そして、もう一度、キャンバスに描かれた「無色の空」を見た。先ほどまで絶望的に見えたその空が、今は違って見えた。これは、陽菜が必死に自分と向き合い、絞り出した、魂の肖像画だ。何もないのではなく、ここに「今の彼女」がいるという、痛切な叫びだ。

「僕さ、人の感情が色で見えるんだ」

僕は、震える声で打ち明けた。陽菜が驚いたように僕を見る。

「子供の頃からずっと。だから、人混みが苦手で……でも、陽菜の周りだけは、いつも綺麗で暖かい黄金色だった。僕にとって、世界で一番安心できる色だったんだ。だから、夏休み明けにその色が消えて、透明になってたから……すごく、怖かった」

自分の能力を告げることに、もう躊躇はなかった。

「ごめん。僕はずっと、陽菜が見せる色に救われてただけだった。陽菜自身が、どれだけ苦しんでたかも知らずに。君が空っぽになったんじゃなくて、僕の見てた世界が、空っぽだったんだ」

言葉を終えると、僕は衝動的に陽菜の肩を抱きしめていた。華奢な身体が、小さく震えている。彼女のオーラは、相変わらず無色透明のままだ。けれど、もうそれは僕にとって、不気味なものではなかった。ただ、ありのままの彼女の「今」を包む、純粋な光に見えた。

「色なんて、見えなくたっていい。陽菜が、陽菜でいてくれれば、それでいいから」

僕の腕の中で、陽菜は静かに泣いていた。感情の伴わない、ただの涙。でも、僕にはその涙が、どんな色の涙よりも尊いものに感じられた。僕たちは、色のない世界で、初めて本当の意味で触れ合えた気がした。

数週間後、僕たちの日常は、新しい形で続いていた。陽菜はもう、「以前の自分」を演じるのをやめた。感情を失ったままの、静かな彼女としてそこにいた。無理に笑うこともなく、ただ穏やかに、僕の隣にいる。

僕は、そんな彼女の変化を、ありのままに受け入れていた。僕の能力も変わらない。教室は相変わらず濁った色の洪水だし、陽菜は無色透明のままだ。

けれど、ある晴れた日の昼休み。屋上で二人で空を眺めていた時、僕はふと、陽菜のオーラの中に、信じられないものを見た。

彼女を包む無色透明の光の中に、ほんの小さな、塵のような光の粒が一つ、生まれていた。それはまだ何色ともつかない、生まれたての星のような、淡い、淡い光だった。

それが、失われた感情の芽生えなのか、それとも、僕の希望が見せた幻なのかは分からない。陽菜自身、それに気づいているかも分からなかった。

でも、それで良かった。

僕は、その小さな光の粒から目を離さずに、隣にいる陽菜に微笑みかけた。彼女は不思議そうな顔で僕を見返し、そして、ほんの少しだけ、口元を緩めた。その表情に、蜜柑色のオーラは重ならない。

それでいい。僕たちは、空白のパレットから、もう一度二人で世界を描き始めるのだ。たとえそこに、鮮やかな色が戻らなくても。きみがいる、この無色の世界こそが、僕にとっての新しい「陽菜色」なのだから。その小さな光がいつか何色に育つのか、あるいは消えてしまうのかは分からない。それでも僕らは、その不確かで、だからこそ愛おしい未来へと、共に歩いていく。