第一章 失われていく色彩

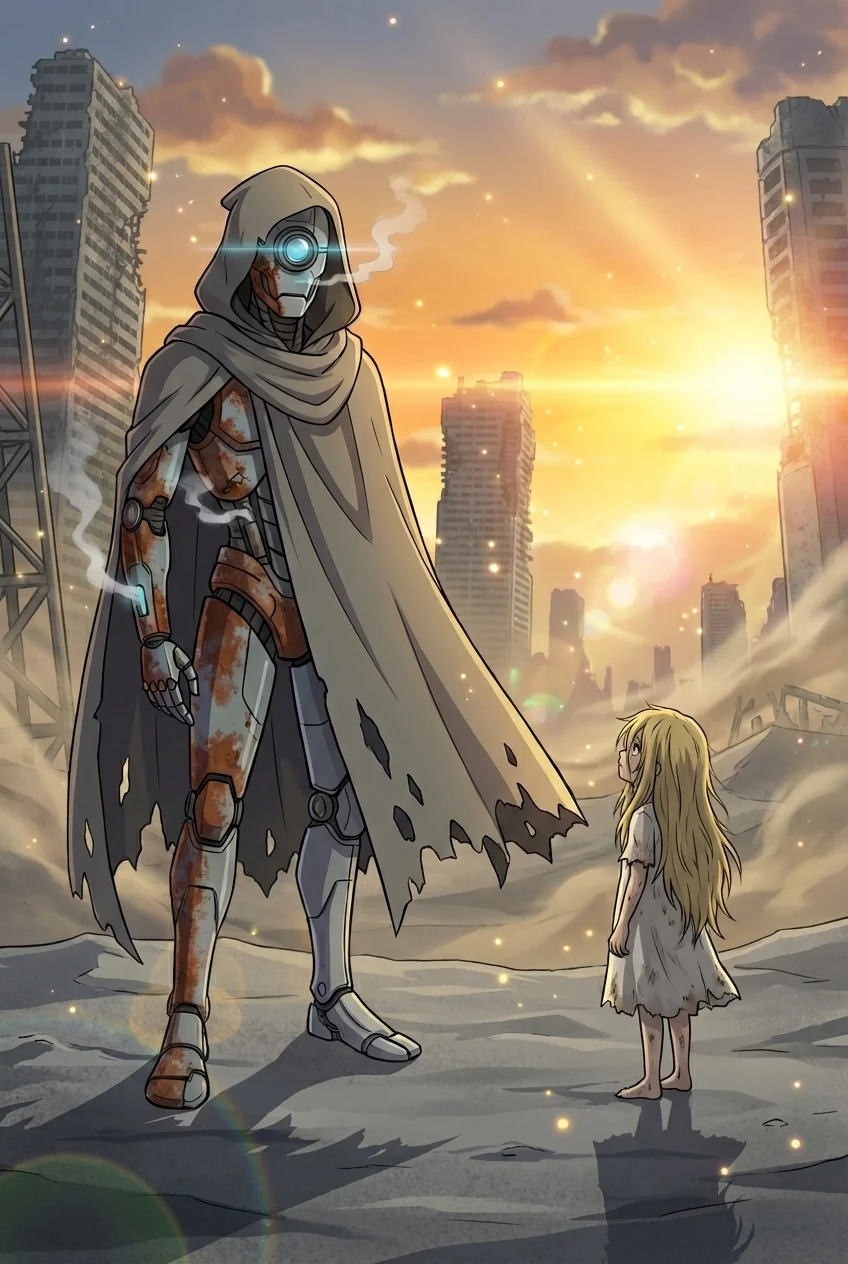

リヒトの世界は、姉のエリアが失踪した日から、ゆっくりと色褪せ始めた。いや、正確には、彼が彼女を探すために家を出た、その一歩目からだった。

書斎の机に置かれた一枚の羊皮紙。それはエリアが残した唯一の手がかりだった。震える指でなぞったインクの文字は、彼女の優美な筆跡でこう記されている。『忘れられた谷の最奥、記憶の泉にて待つ』。それだけが、リヒトの羅針盤だった。

彼は生まれつき、奇妙な呪いを抱えて生きていた。目的地に向かって一歩、また一歩と大地を踏みしめるたびに、彼の頭から記憶がひとつ、泡のように消えていくのだ。だから彼はこれまで、家の周りと村の市場を行き来するだけの、狭い世界で息を潜めるように暮らしてきた。前進とは、喪失と同義だったからだ。

しかし、エリアがいない世界は、記憶を失うことよりも耐え難い。彼は旅の準備を整えた。背負った革袋には、わずかな食料と水、そして白紙の分厚いノートとペン。失う記憶を書き留めておくための、彼の唯一の対抗策だった。

玄関の扉を開け、石畳の道へ最初の一歩を踏み出す。

瞬間、脳裏を何かがかすめ、霧散した。それはあまりに些細な感覚で、彼は眉をひそめる。ノートを開き、ペンを走らせた。『失ったもの:昨日の夕食のシチューの味。少し焦げていて、香ばしかった、はず』。

二歩、三歩。村のはずれへと向かう。馴染み深いパン屋の看板が目に入る。店主の陽気な笑顔が浮かぶ。だが、次の瞬間には、その笑顔に付随していたはずの、甘く焼けた小麦の香りの記憶が消え去っていた。ノートに書き留める手が、微かに震える。

村を抜け、広大な草原に出た。地平線まで続く緑の絨毯に、色とりどりの野花が風に揺れている。その美しさに、束の間、彼は喪失の恐怖を忘れた。エリアもこの景色を見たのだろうか。そう思った矢先、足元で咲き誇っていた深紅のポピーに、ふと違和感を覚えた。

一歩、踏み出す。

世界から、何かが抜け落ちた。目の前のポピーは、ただの暗い染みにしか見えなくなった。燃えるような夕焼けも、熟したリンゴも、流れ落ちる血も、彼の認識から滑り落ちていく。「赤」という概念そのものが、彼の内側から完全に消去されたのだ。

ノートに記す言葉が見つからない。どう表現すればいい?「かつて鮮やかだったはずの色」としか書けなかった。視界から一つの色彩が失われた世界は、まるで古い絵画のようにくすんで見えた。これが、彼の冒険の始まりだった。姉へと続く道は、彼自身が、この豊かな世界を構成する部品を一つ一つ手放していく、あまりにも過酷な巡礼の旅路だった。

第二章 道標なき森

森は、記憶を喰らう迷宮だった。木漏れ日がまだらに地面を照らし、鳥の声が降り注ぐ。だがリヒトにとって、その声は意味をなさない音の羅列になりつつあった。一歩ごとに、「ウグイスの鳴き声」「風が木の葉を揺らす音」といった繊細な記憶が剥がれ落ちていく。世界は静かになり、彼の内側だけが喪失の悲鳴で満たされていた。

ノートのページは、失われた記憶の墓標で黒く埋まっていく。『父の顔。優しかったことだけは覚えている』『母が歌ってくれた子守唄の旋律』『初めて読んだ冒険小説のタイトルと結末』。彼は、自分という人間を形作っていたはずの無数のピースを、道端に捨てながら歩いているようだった。

ある日、彼は道に迷った。エリアの地図は、谷の方角を大まかに示しているだけだ。自分がどこから来て、どれくらい歩いたのか、感覚はとうに麻痺している。彼は切り株に腰を下ろし、ノートを必死に読み返した。そこに書かれた拙い文字だけが、彼が「リヒト」であり、「エリアという姉を探している」という事実をかろうじて繋ぎとめていた。

だが、その夜、彼の心を決定的に砕く喪失が訪れた。

焚き火の揺らめきを見つめながら、彼は姉の顔を思い出そうとしていた。いつも優しく、少し困ったように笑う、あの笑顔を。それが、この過酷な旅を支える最後の光だった。しかし、次の瞬間、まるで陽炎のように、その笑顔の輪郭がぼやけ、溶けて消えた。温かな陽だまりのような、あの表情の記憶が、完全に失われたのだ。

「あ……」

乾いた喉から、声にならない声が漏れた。胸にぽっかりと穴が空き、冷たい風が吹き抜ける。彼は膝を抱え、声を殺して泣いた。涙は熱いのに、なぜ泣いているのか、その理由の核心が思い出せない。ただ、とてつもなく大切な何かを失ったという、魂の痛みだけがそこにあった。

エリアは本当に存在するのだろうか。この旅は、自分が作り出した幻覚ではないのか。ノートに記された「エリア」という名前は、もはや彼にとって、感情の伴わないただの記号になりかけていた。それでも彼は、翌朝、再び立ち上がった。歩みを止めることは、これまでの喪失を無意味にすることだと、本能だけが告げていたからだ。足を引きずり、彼は谷の最奥を目指した。もはや姉の顔も思い出せないまま、ただ、その名前に向かって。

第三章 記憶の泉の真実

森を抜けると、空気は澄み渡り、岩肌に囲まれた静謐な谷が姿を現した。谷の最奥、苔むした岩々の中心に、月光を溶かし込んだような泉が水をたたえている。そこが、地図に記された「記憶の泉」だった。

泉のほとりに、一人の女性が背を向けて座っていた。リヒトはその姿を見た瞬間、失ったはずの心の何処かが、疼くように反応した。彼はよろめきながら近づき、かすれた声で呼びかけた。

「……エリア?」

女性がゆっくりと振り返る。その顔立ちは、彼が失った記憶の断片と微かに重なる。だが、彼女の瞳には親密な光はなく、ただ深い哀れみと悲しみが宿っていた。

「リヒト。よく、ここまで来たわね」

その声は優しかったが、リヒトが知る姉の声とは少し違って聞こえた。彼女は静かに立ち上がり、驚くべき真実を語り始めた。

「あなたの『忘却の歩み』は、呪いではないの。それは、私たち一族に受け継がれてきた、世界を癒すための力」

リヒトは言葉を失った。エリアは続ける。

「この世界は、人々の悲しみや苦しみの記憶で満ちている。あまりに重い記憶は、時に人を壊してしまう。私たちの祖先は、その重荷を少しでも軽くするために、歩くことを選んだ。『歩行者』であるあなたが前へ一歩進むたびに失うのは、あなた自身の記憶だけじゃない。世界のどこかで苦しんでいる、見知らぬ誰かの『悲しい記憶』を、ひとつだけ引き受けて消し去っているのよ」

リヒトの脳裏に、これまでの旅路が蘇る。彼が失った些細な記憶。夕食の味、花の香り、父の顔。それらは、彼だけのものではなかった。彼の一歩が、どこかで親を亡くした子供から、その瞬間の絶望を消し去っていたのかもしれない。愛する人に裏切られた若者から、憎しみの記憶を和らげていたのかもしれない。彼の個人的な喪失は、見知らぬ誰かの救済だった。彼の冒険は、姉を探す旅であると同時に、無自覚な世界の巡礼だったのだ。

「私は……」リヒトは呆然と呟いた。「僕は、ただ、姉さんを探して……」

「ええ」エリアは悲しげに微笑んだ。「でも、あなたはあまりに多くのものを失いすぎた。あなたの心が壊れてしまう前に、止めなければならなかった。だから、あなたにとって一番大切な記憶である『私』を目的地にして、ここへおびき寄せたの」

彼女は泉を指さした。「この泉の水は、失われた記憶を一時的に呼び覚ます力があるわ。私も、『歩行者』の血を引く者。あなたをここに導くために歩く中で、あなたとの大切な思い出の多くを失ってしまった……。だから、あなたに選んでほしいの」

価値観が、世界が、反転する。自分の不幸だと思っていたものが、世界の救済だった。自分の孤独な旅が、無数の誰かと繋がっていた。彼は、ただ失い続けてきたのではなかった。与え続けていたのだ。

第四章 歩むこと、選ぶこと

エリアは、リヒトに選択を突きつけた。

「この泉の水を飲みなさい。そうすれば、失った記憶を取り戻せる。そして、これ以上歩くのをやめて、二人でここで静かに暮らすの。もう何も失うことはないわ。……それとも、これからも『歩行者』として、世界のために歩き続ける?」

リヒトは、揺れる泉の水面を見つめた。そこに映るのは、旅に出る前の、喪失を恐れてばかりいた弱々しい青年の顔ではなかった。頬はこけ、瞳の奥には深い疲労と悲しみが澱んでいる。しかし、その瞳には、多くのものを失いながらも、一つの目的のために歩き続けた者だけが宿すことのできる、静かで強い光があった。

彼は自分が失った無数の記憶を思った。その一つ一つが、どこかの誰かの涙の代わりになったのだとしたら。自分の空虚は、誰かの心の隙間を埋めたのだとしたら。

彼の成長は、何かを得ることではなかった。失うことの意味を、その痛みの先にある繋がりを、知ることだった。

リヒトはゆっくりと顔を上げた。その表情は、驚くほど穏やかだった。彼は泉に背を向け、エリアに向かって静かに首を振った。

「飲まないよ」

彼の声は、もはや震えていなかった。

「僕が失った記憶は、もう僕だけのものじゃない。誰かの涙の代わりになったのなら、それでいい。それが、僕が歩いてきた意味なんだ」

彼はエリアの目を見て、微笑もうとした。それはぎこちない、泣き顔のような笑顔だった。

「僕は歩き続けるよ。いつか、姉さんのことを完全に忘れてしまう日が来るかもしれない。でも、姉さんが僕を救うためにしてくれたことは、この僕の足が、僕の魂が、きっと覚えているから」

エリアの瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。彼女は何も言わず、ただ、深く頷いた。それは、弟の決断を受け入れる、最大限の敬意と愛情の証だった。

リヒトは彼女に背を向け、谷の入り口へと向かって、新たな一歩を踏み出した。

その瞬間、彼の頭から、姉の名前と、彼女の哀しい笑顔がすっと消え去った。背後にかすかな気配を感じるが、それが誰なのか、なぜここにいたのか、もう思い出せない。

しかし、彼の足取りに、もはや迷いはなかった。

目的地のない、しかし確かな意味を持つ冒険が、再び始まる。彼の一歩が世界からまた一つ悲しみを消し去ることを、彼は知らない。ただ、前へ進む。その歩みそのものが、静かな祈りとなって、風の中に溶けていった。