第一章 灰色の世界と見えない色

僕、リオの世界から、色が失われつつあった。

それは比喩ではない。かつて燃えるようだった夕焼けは、今では煤けたオレンジの滲みとなり、生命力に満ちていた森の緑は、くすんだ灰緑色に沈んでいる。人々の纏う感情のオーラもまた、同じだった。僕には、生まれつき他人の感情が色として見える。喜びは陽光のような黄色、悲しみは深い海の青、怒りは燃え盛る炎の赤。かつて街は、人々の心が放つ無数の色彩で、万華鏡のようにきらめいていた。

しかし今、目に入るのは色褪せたパステルカラーか、あるいは生気を失ったモノクロームだけだ。人々は理由もなく無気力になり、笑うことも、怒ることも忘れかけていた。世界全体が、ゆっくりと息を止めていくような、静かな窒息。僕はその変化を、誰よりも鮮明に感じ取っていた。友人たちの周りから輝く黄色が消え、家族の食卓から暖かな橙色が薄れていく。その光景は、僕の心を静かに、しかし確実に蝕んでいた。

僕自身の感情の色だけは、生まれた時から一度も見たことがない。鏡を覗き込んでも、水面に自分の姿を映しても、そこにはただ透明な輪郭があるだけ。他人の色を映し、揺らめくだけの、空っぽの器。だからだろうか、僕はいつも他人の感情に流されやすかった。友人が喜べば僕も楽しくなり、誰かが悲しめば、その青色に染まって沈み込んだ。自分の意志というものが、どこか希薄だった。

そんなある日、僕は街で一番古い図書館の、埃をかぶった書物の間に答えの糸口を見つけた。『忘れられた世界の理』と題されたその本には、こう記されていた。「世界がその色彩を失う時、それは大いなる心臓の鼓動が弱まった証。かの心臓は、万物の感情の源にして調律者。探し求めよ、『原色の心臓』を。世界の頂、沈黙の尖塔にそれは眠る」と。

原色の心臓。その言葉が、僕の灰色の心に小さな火を灯した。これだ。これさえ見つければ、世界は、大切な人々の心は、元の色を取り戻せるかもしれない。そして、もしかしたら、僕自身にも、いつか「僕だけの色」が宿る日が来るのかもしれない。

旅の準備は、ほとんど衝動的だった。両親は、生気を失った目で僕を見送り、ただ「気をつけて」とだけ呟いた。その声には、かつてのような心配の色は混じっていなかった。それが、僕の決意を一層固くさせた。地図を頼りに、世界の頂と呼ばれる「沈黙の尖塔」を目指す。それは、失われた色を取り戻すための冒険であり、僕が僕自身の色を見つけるための、初めての旅立ちだった。

第二章 無感情な道連れ

荒涼とした道を幾日も歩き続けた頃、僕は一人の青年に出会った。寂れた宿場町の酒場で、ただ一人、静かに水を飲んでいた彼からは、何の感情の色も発せられていなかった。それは僕が見てきた誰とも違っていた。感情が薄れている人々でさえ、微かな色の揺らぎはある。だが、彼は完璧な「無」だった。まるで、そこに感情という機能そのものが存在しないかのように。

「カイ」と名乗った彼は、僕が「沈黙の尖塔」を目指していると知ると、こともなげに「俺も同じ方向だ」と言い、道行きを共にすることになった。カイは背が高く、影のように静かな青年だった。彼の灰色の瞳は、どんな出来事にも揺らぐことがない。僕が危険な獣に襲われて恐怖の青紫色に染まっても、彼は冷静に石を投げて獣を追い払い、息ひとつ乱さない。僕が美しい渓谷の景色に感動して心を淡い金色に輝かせても、彼は「ただの地形だ」と呟くだけ。

最初は、彼の無感情さが不気味でならなかった。僕が彼の顔色を窺っても、そこに感情の色がないため、何を考えているのか全く読めないのだ。しかし、旅を続けるうちに、僕はその「無」に一種の安らぎを感じ始めている自分に気づいた。他人の色に染まるのが常だった僕にとって、カイの隣は、心が凪いだ湖面のように静かになれる場所だった。

「どうして君は、そんなに平気なんだ?」ある夜、焚き火を囲みながら僕は尋ねた。「僕には、世界が灰色になっていくのが怖くてたまらないのに」

カイは、燃え盛る炎に視線を向けたまま、静かに答えた。「恐怖は判断を鈍らせる。事象をありのままに捉えるだけだ」

彼の言葉は常に論理的で、感情の入り込む隙がなかった。だが、その冷静な判断力に、僕は何度も命を救われた。ぬかるみに足を取られた僕を力強く引き上げてくれた手は、無機質に見えて、確かな温かさを持っていた。

僕たちは、感情を失った盗賊に襲われたり、希望をなくして動かなくなった村を通り過ぎたりしながら、尖塔を目指した。その道程で、僕は少しずつ変わり始めていた。カイの隣で、僕は初めて他人の色に染まらずに「自分で考える」ことを覚えた。悲しみの青に沈む村人を見ても、ただ同調して悲しむのではなく、「どうすれば彼らを助けられるだろうか」と、自らの意志で思考を巡らせるようになったのだ。

カイもまた、僕との旅の中で、僅かな変化を見せているように思えた。僕が拙い冗談を言うと、彼の口角がほんの僅かに上がった気がした。僕が淹れた不味い薬草茶を、文句も言わずに飲み干してくれたこともあった。彼の中に、僕には見えないだけで、実は微かな色の種が芽生え始めているのではないか。そんな淡い期待が、僕の胸に膨らんでいった。

第三章 沈黙の尖塔が語る真実

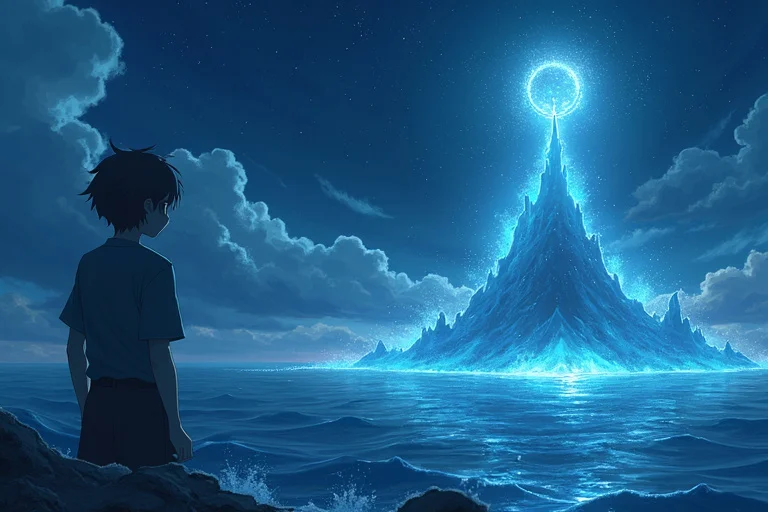

長い旅の果てに、僕たちはついに「沈黙の尖塔」の麓にたどり着いた。天を突くようにそびえる黒曜石の塔は、それ自体が巨大な墓標のようだった。周囲には音がなく、風さえも息を潜めている。僕たちは螺旋状の階段を、何日もかけてひたすら登り続けた。

そして、最上階。広大な円形の部屋の中央には、伝説に謳われた『原色の心臓』はなかった。代わりにそこにあったのは、人の背丈ほどもある、巨大な水晶体だった。それは静かに、そして微かに明滅を繰り返していた。失望が僕の心を鈍い灰色に染める。

「……嘘だ。何も、ないじゃないか」

僕が呆然と呟いた時、カイが静かに水晶体へと歩み寄った。「いや、ここにある」

彼がそっと水晶に手を触れた瞬間、まばゆい光が部屋中に溢れ、僕の脳内に直接、膨大な情報と、そして「記憶」が流れ込んできた。

それは、世界の創世の記憶だった。かつてこの世界は、人々の感情が剥き出しで、あまりにも鮮烈な色彩で満ち溢れていた。喜びは天を焦がし、怒りは大地を割り、悲しみは世界を洪水で覆い尽くした。あまりに強すぎる感情の奔流は、互いを傷つけ、世界そのものを崩壊寸前へと追いやっていた。

その時、一人の人間が立ち上がった。彼は自らの命と引き換えに、世界の過剰な感情をその身に引き受ける「器」となった。それが初代の『原色の心臓』。彼は、世界の感情を吸収し、調律することで、世界に束の間の安定をもたらした。しかし、その力は永続せず、器は代々受け継がれなければならなかった。世界の色彩を奪い、人々を無気力にすることで、かろうじて世界の均衡を保ってきたのだ。

そして、今代の『原色の心臓』。それが――カイだった。

僕の視線が、ゆっくりとカイに向かう。彼が感情の色を持たなかったのではない。世界中の人々の、行き場を失った激情、狂おしいほどの喜び、奈落のような悲しみを、たった一人でその身に封じ込めていたのだ。僕が見ていた「無」は、あまりにも多くの色が混ざり合った果ての、究極の「白」あるいは「黒」だったのだ。

「どうして……」声が震えた。

カイは、初めて見る穏やかな表情で僕を見つめた。「これが俺の役目だからだ。世界が壊れないように、感情の洪水を堰き止めるダム。それが原色の心臓だ」

光の奔流は、僕自身の秘密も暴き出した。僕が自分の感情の色を見られなかった理由。それは、僕が空っぽだったからではない。僕の魂は、何色にも染まらない「無色透明」なのだ。そしてその魂は、ダムの役割を終えた『原色の心臓』の力を解放し、世界に還元するための、唯一無二の「触媒」だった。

世界に色を取り戻すこと。それは、カイの中に溜め込まれた膨大な感情を解放し、その奔流に彼の存在そのものを消滅させることを意味していた。僕が求めていた冒険の結末は、僕が最も失いたくない友人の、犠牲の上に成り立つものだったのだ。

第四章 君が見たかった世界

絶望が、僕の全身を打ちのめした。世界を救うか、友を救うか。あまりにも残酷な選択だった。灰色の安定した世界でカイと共に生きるか。色彩豊かな世界で、彼を失った悲しみを抱えて生きるか。どちらも地獄に思えた。

「僕にはできない」僕は首を振った。「君を犠牲になんて、絶対にできない」

涙が頬を伝い、僕のオーラは深い、深い悲しみの青に染まっていた。皮肉なことに、これほどまでに鮮やかな自分の感情の色を感じたのは、初めてだった。

カイは静かに僕の隣に座り、空を見上げた。尖塔の天窓からは、色褪せた空が見える。「リオ。君は旅の間、ずっと言っていたな。夕焼けの赤をもう一度見たいと。人々が笑う時の、あの暖かい黄色を取り戻したいと」

「君がいなければ、意味がない!」

「意味ならある」カイは僕の目を真っ直ぐに見つめた。「俺はずっと、感情というものが分からなかった。だが、君と旅をして、少しだけ分かった気がする。君が景色を見て心を金色に染める時、俺の心にも、何かが灯るような感覚があった。君が恐怖で青くなる時、俺も胸の奥が冷たくなるのを感じた。俺には色が見えない。だが、君を通して、俺は世界を見ていたんだ」

彼の灰色の瞳に、初めて確かな光が宿っているように見えた。それは、諦めでも、自己犠牲でもない。静かで、しかし揺るぎない「意志」の色だった。

「だから、頼む。俺に見せてくれ。君が見たかった、あの色彩豊かな世界を。俺が、君を通して見ていた、あの美しい世界を」

それが、彼の願いだった。僕たちは、どれくらいの時間、そうしていただろうか。やがて僕は、涙を拭い、ゆっくりと頷いた。僕にできることは、彼の最後の願いを、最高の形で叶えてやることだけだ。

僕は立ち上がり、カイを強く抱きしめた。彼の体は驚くほど冷たかったが、その奥で、世界中の感情が嵐のように渦巻いているのが分かった。

「ありがとう、カイ。僕の、たった一人の友達」

僕が水晶に手を触れ、カイの手を握る。僕の「無色透明」な魂が触媒となり、堰き止められていた感情の奔流が、カイの体から解き放たれた。赤、青、黄、緑、紫、橙……。ありとあらゆる色彩の光が、洪水となって世界に流れ出していく。カイの体は光の粒子となって、少しずつ透明になっていった。彼の顔には、穏やかな微笑みが浮かんでいた。

光が収まった時、カイの姿はどこにもなく、僕の手の中には、彼の魂の欠片のような、小さな無色の水晶だけが残されていた。

窓の外に目をやると、世界は信じられないほどの色彩で輝いていた。空はどこまでも青く、雲は純白に輝き、遠くの山々の緑は生命力に満ち溢れている。やがて訪れた夕暮れは、僕が焦がれた燃えるような赤と、黄金のグラデーションを描いていた。

人々は再び笑い、泣き、怒り、愛し合うだろう。世界は色を取り戻したのだ。僕は、そのあまりに美しい光景を、涙で滲む目でただ見つめていた。

冒険は終わった。僕は世界を救い、そして、かけがえのない友を失った。もう僕の隣に、あの静かな「無」はない。けれど、僕の心はもう空っぽではなかった。僕の心の中には、カイという、誰よりも鮮やかで、何色にも染まらない、永遠の記憶が宿っている。

僕は彼の見てみたかった世界を、これからも歩き続ける。彼の分まで、この世界のすべての色を、この目に焼き付けるために。それが、僕に与えられた、新しい冒険の始まりだった。