第一章 空への渇望と星の羅針盤

リヒトが住む村は、世界の裂け目に張り付くように存在していた。眼下には底知れぬ雲海が広がり、頭上には岩の天井が覆いかぶさる。人々は垂直の崖に家を穿ち、蜘蛛の巣のように張り巡らされた吊り橋を渡って暮らしていた。常識的な「上下」の感覚が希薄なこの場所で、リヒトは生まれつき、異質な才能を持っていた。

彼だけは、自分自身にかかる重力のベクトルを、心のままに操ることができたのだ。

「リヒト、また『飛んで』いたのかい」

薬草を干していた老婆が、崖の中腹にふわりと降り立ったリヒトに、しわがれた声で言った。彼の足は、地面に対して斜め三十度の角度で、まるでそこに透明な床があるかのように立っている。

「ごめん、バーバ。向こう岸にしか咲かない月光花が必要だったから」

リヒトが差し出した青白い花を見て、老婆はため息をついた。彼の能力は便利だが、村人たちからは畏怖と不安の目で見られていた。何より、リヒト自身がその能力を忌避していた。力を使うたびに、頭の中の何かが一つ、砂のようにこぼれ落ちていく感覚があったからだ。昨日は何を食べたか。三日前に誰と話したか。些細だが、確かに自分の一部だったはずの記憶が、気づけば靄のかかった風景画のように輪郭を失っている。

その夜、リヒトは祖母の形見である小さな箱を開けた。中には、古びた星形の羅針盤が一つ。しかし、その針は決して北を指さず、ただ虚空を向いてカタカタと震えるだけだった。祖母は死の間際、かすれた声でこう言ったという。

「空へお行き、リヒト。雲の上の都『アトモス』へ。そこには、失われたものを取り戻す『星の雫』がある…」

アトモス。雲海の上に浮かぶと伝えられる伝説の浮遊都市。村の誰もが夢物語だと笑うその場所へ、リヒトは抗いがたい衝動を感じていた。失われ続ける記憶への恐怖が、彼を未知の冒険へと駆り立てていた。このままでは、いつか自分自身の名前さえ忘れてしまうかもしれない。

「僕は、僕で在り続けるために、行かなくちゃならない」

翌朝、リヒトは最小限の荷物を背負い、村の断崖に立った。眼下の雲海は、まるで巨大な生き物のようにゆっくりと渦を巻いている。彼は胸のポケットの羅針盤に一度触れると、深く息を吸い込んだ。そして、重力の軛を解き放つ。

彼の体はふわりと宙に浮き、天井の岩盤へとゆっくりと「落下」し始めた。常人には踏破不可能な、逆さまの世界への旅。それは、失われた自分を取り戻すための、孤独な冒D険の始まりだった。

第二章 逆さまの森の出会い

天井世界は、奇妙で美しい光景に満ちていた。鍾乳石の柱が巨大な樹木のように林立し、その間を水晶のように輝く苔が覆っている。リヒトは重力を足の裏に集中させ、天井を大地として歩き続けた。時折、深い亀裂を飛び越えるために、彼は重力のベクトルを水平に変え、弾丸のように空中を滑空した。

そのたびに、記憶が薄れていく。子供の頃に好きだった歌のメロディ。友人と交わした無邪気な約束。彼の内なる世界から、色彩と音が一つ、また一つと消えていった。それでも彼は、ポケットの中の羅針盤が微かに震える方向へと、足を止めなかった。

そんな旅の途中、彼は信じられない光景を目にする。逆さまに生える巨大なキノコの森で、一人の少女が重力の乱気流に捕まっていたのだ。彼女の体は木の葉のように翻弄され、悲鳴が反響していた。

「しっかり掴まれ!」

リヒトは即座に重力を制御し、彼女の元へ飛んだ。少女の手を掴んだ瞬間、強い力で引かれ、二人分の負荷が彼の精神を軋ませる。一瞬、母親の顔が脳裏をよぎり、そして、ノイズ混じりの映像のように消え去った。

なんとか安定した岩場に二人で降り立つと、少女は息を切らしながらも、栗色の瞳を輝かせてリヒトを見上げた。

「すごいや! あなた、重力奏者なのね! 噂には聞いてたけど、本物は初めて見たわ」

彼女はエラと名乗った。旅芸人の一座とはぐれてしまい、この奇妙な天井世界を彷徨っていたのだという。快活で、物怖じしないエラの存在は、リヒトの孤独な旅に思いがけない光をもたらした。

「アトモスを目指してるんだ。失くした記憶を取り戻すために」

リヒトがぽつりと目的を告げると、エラは興味深そうに目を細めた。

「記憶、か。素敵な冒険ね。よし、私もアトミソ…じゃなくて、アトモスまで一緒に行く! あなたの護衛兼、この大冒険の語り部としてね!」

アトモスの名前を少し言い淀んだことに、リヒトは気づかなかった。

エラとの旅は、これまでの孤独な道程とは全く違っていた。彼女はリヒトが忘れてしまった世界の美しさを、一つ一つ言葉にして教えてくれた。

「見て、リヒト! あの鍾乳石、夕陽に照らされて蜂蜜みたいに光ってる。綺麗だね」

「この水、飲んでみて。少しだけ鉄の味がするけど、喉を通る時の冷たさが気持ちいいよ」

エラが語る五感の情報は、リヒトの空白を少しずつ埋めてくれるようだった。彼は能力を使うことを躊躇わなくなった。彼女を守るため、彼女に美しい景色を見せるため、彼は何度も重力を奏でた。その代償に、自分の過去がどれほど失われようとも、エラと共有する「今」が、それ以上に価値のあるものに思えた。

第三章 天上の都市と裏切りの旋律

幾多の困難を乗り越え、二人はついに世界の天井の、さらにその上へと抜ける洞窟にたどり着いた。洞窟の向こう側から、これまで感じたことのない、澄み切った風が吹き抜けてくる。

光の中へ足を踏み出した瞬間、リヒトは息をのんだ。

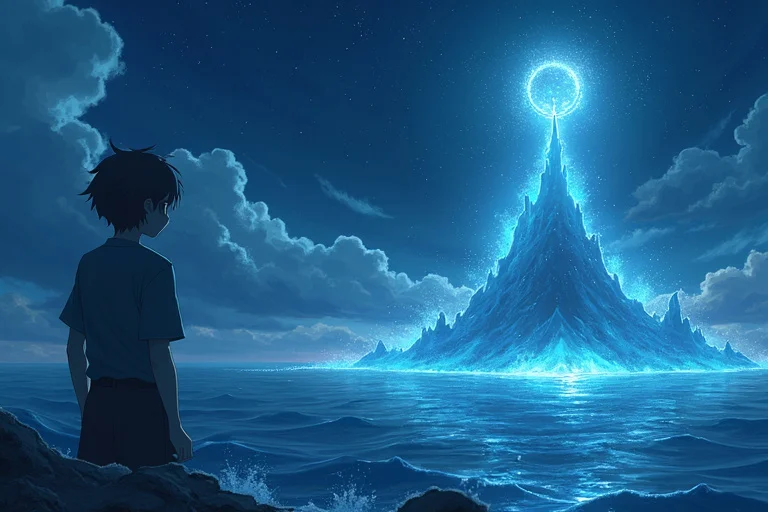

果てしない青空が広がり、その中央に、巨大な水晶の都市が静かに浮かんでいた。白亜の塔が雲を貫き、滝のように水が流れ落ち、虹の橋が架かっている。あれが、アトモス。伝説の浮遊都市。

「すごい…本当に、あったんだ…」

リヒトの隣で、エラはどこか悲しげな表情で空を見上げていた。

「リヒト…アトモスへ行くには、最後の跳躍が必要よ。この距離と高度じゃ、あなたの力の全てを使わないと…」

彼女の言葉に、リヒトは頷いた。全ての記憶を失うかもしれない。だが、ここまできて引き返すことはできなかった。彼はエラを強く抱きしめ、最後の別れのように言った。

「もし僕が僕でなくなったら、君が僕の物語を覚えていてくれ」

リヒトは目を閉じ、全身全霊で重力を捻じ曲げた。彼の体が、そしてエラの体が、凄まじいGと共に空へと射出される。世界が歪み、音が消え、色彩が混じり合う。その時、彼の脳裏に、鍵をかけた扉が破壊されるような衝撃が走った。

失われた記憶が、濁流となって彼に流れ込んできた。

――泣き叫ぶ人々。傾き、崩れ落ちていく白亜の塔。アトモスが、空から落ちていく。幼い彼は、都市の中心にある巨大な浮遊石の前で、必死に力を解放していた。自分の命と記憶を燃料にして、都市の落下を食い止めていたのだ。

「リヒト! もうおやめなさい!」

そう叫んだのは、祖母だった。彼女は泣きながら、幼いリヒトを浮遊石から引き剥がし、小さな脱出艇に乗せた。「お前は、アトモスの犠牲になってはいけない。地上で、自由に生きるのです」。

星形の羅針盤は、アトモスへ帰るための道標ではなかった。アトモスの重力場から、最も安全に「離れる」ための航路を示す、脱出用のコンパスだったのだ。そして、彼の記憶喪失は、能力の代償であると同時に、アトモスが彼にかけた「忘却の呪い」でもあった。彼が真実を思い出せば、再び自らを犠牲にするために戻ってくると信じていたから。

愕然とするリヒトの耳に、エラの小さな声が届いた。

「ごめんなさい、リヒト…。私は、あなたをアトモスに連れ戻すために遣わされた、『案内人』なの」

彼女の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。旅の記憶は、全て偽りだったのか。優しさも、笑顔も、全ては任務のためだったのか。

記憶を取り戻す旅は、自ら鳥籠に戻るための、残酷な儀式に過ぎなかったのだ。

第四章 自由への落下と始まりの草原

アトモスに着いたリヒトは、囚人のように中央の神殿へ導かれた。長老たちは彼を「救世主」と呼び、再び都市の重力安定装置――動力源――となることを求めた。取り戻した記憶は、喜びではなく、絶望的な責務を彼に突きつけた。

故郷を救うか、それともエラと旅した自由な世界を選ぶか。

監禁された部屋で、リヒトは自問した。失われた記憶は確かに彼の一部だ。しかし、今の彼を形作っているのは、エラと共に旅をした、あの逆さまの森での日々だった。蜂蜜色の鍾乳石。鉄の味の水。彼女が教えてくれた世界の輝き。それらまで失って、故郷のために永遠の奉仕をすることに、何の意味があるのか。

「僕は、記憶を取り戻しに来たんじゃない。僕が『僕』でいるために来たんだ」

その夜、エラが密かにリヒトの元を訪れた。彼女は涙を浮かべ、何度も謝罪した。

「任務だった。でも、あなたとの旅は…本当だった。あなたに、あんな風に生きてほしくない…」

リヒトは静かに彼女の手を取った。

「エラ。君が教えてくれた。世界は、空の上だけじゃないって」

彼は決意していた。誰も考えつかなかった、第三の選択を。

リヒトはエラの手を引き、再び都市の中心、巨大な浮遊石の元へと走った。追っ手が迫る中、彼は最後の力を振り絞る。しかし、今度の力は、都市を「浮遊」させるためではなかった。

彼は、アトモスにかかる全ての重力を、ゆっくりと、そして完全に「解放」したのだ。

それは、都市を地上に軟着陸させるという、前代未聞の荒業だった。警報が鳴り響き、人々が絶叫する中、巨大な水晶の都市は、まるで羽毛のように、静かに雲海を抜け、遥か下の緑の大地へと降下を始めた。

「リヒト、何を…! そんなことをしたら、あなたの記憶が…!」

エラの悲痛な叫びが聞こえる。リヒトは彼女に微笑みかけた。

「君との記憶も、消えちゃうのかな。…だとしたら、寂しいな」

それが、彼の最後の言葉だった。彼の世界から、光も音も、そしてエラの顔さえも、白く溶けて消えていった。

…どれくらいの時が経っただろうか。

リヒトは、柔らかな草いきれの匂いで目を覚ました。見渡す限り、広大な草原が広がっている。自分が誰で、なぜここにいるのか、何も思い出せない。ただ、胸の奥に、何か途方もなく大きなことを成し遂げたような、温かい達成感だけが残っていた。

傍らには、一人の少女が座り、静かに涙を流していた。栗色の髪が風に揺れている。彼女はリヒトが目覚めたことに気づくと、涙を拭い、少しだけ微笑んだ。

「おかえりなさい。…ううん、初めまして、かな?」

リヒトは何も答えられない。ただ、彼女を見ていると、胸の奥が不思議な愛しさで満たされるのを感じた。

彼は空を見上げた。かつて天上にあったはずの場所には、何もない。ふと、遠い地平線に目をやると、そこには巨大な水晶の塔が、朝日を浴びて穏やかに輝いていた。まるで、ずっと昔からそこにあったかのように。

ポケットを探ると、古びた星形の羅針盤が出てきた。針はどこも指さず、沈黙している。

「あなたの冒険の話、聞かせてあげる。とても長くて、素敵な物語よ」

少女が言った。リヒトは、自分の名前さえ思い出せなかったが、なぜか確信していた。

目の前の彼女と共にいる限り、自分の物語は、決して終わらないのだと。そして、二人の新たな冒険が、今、この草原から始まるのだと。