第一章 消えた風鈴と沈黙の地図

カイが世界の異変に最初に気づいたのは、夜明けの光が部屋の床に細長い影を落とし始めた頃だった。彼は風鈴職人の家に生まれ、物心ついた時から音と共に生きてきた。鳥のさえずりは一日の始まりを告げるファンファーレであり、小川のせせらぎは穏やかな昼下がりを彩るハープの音色、そして夜風に揺れる木の葉のざわめきは、彼を眠りへと誘う子守唄だった。

しかし、その朝は違った。

窓辺に吊るされた、父の最高傑作『エオリアの風鈴』が、沈黙していたのだ。乳白色のガラスで作られた繊細な風鈴は、どんな微かな風にも反応し、天上の音楽と評されるほどの清らかな音を奏でるはずだった。今、窓から吹き込む朝の風が確かに風鈴を揺らしている。短冊が踊り、ガラスの舌が縁に触れている。だが、音だけが、そこには存在しなかった。

カイはベッドから飛び起き、窓に駆け寄った。風鈴を指で弾いてみる。カツン、という硬質な衝撃が指先に伝わるだけで、あの魂を震わすような響きは生まれない。まるで、世界から「音」という概念そのものが、この風鈴に限って抜き取られてしまったかのようだった。

まさか。彼は耳を澄ませた。鳥は? 庭の樫の木でいつも最初に鳴き始めるコマドリの声がしない。川は? 家の裏手を流れる小川の、石を洗う軽やかな水音も聞こえない。世界は、まるで分厚いビロードのカーテンに覆われたように、不自然な静寂に包まれていた。

「父さん! 母さん!」

カイは階下へ駆け下りた。両親は食卓で、いつもと変わらぬ様子で朝食をとっていた。

「どうしたんだい、カイ。そんなに慌てて」

母が穏やかに微笑む。

「聞こえないのかい? 音が! 鳥の声も、川の音も、何もかもが消えてしまったんだ!」

父は不思議そうな顔でカイを見つめ、ゆっくりと窓の外に目を向けた。

「何を言っている。鳥たちはいつも通りさえずっているし、川の音も心地よいじゃないか」

父の言葉に、カイは愕然とした。彼の耳には、両親の声以外、何も聞こえないというのに。この静寂は、自分にしか訪れていないのか? 彼は絶望的な気持ちで、再び『エオリアの風鈴』を見上げた。音を失った風鈴は、まるで魂を抜かれた抜け殻のように、虚しく揺れていた。

その日から、カイの孤独な戦いが始まった。彼が愛した音は、一つ、また一つと世界から消えていった。人々の話し声や生活音は聞こえるのに、自然が奏でる音楽だけが、彼の世界から着実に失われていく。虫の羽音、雨だれ、風の唸り。誰も気づかない静かな終末が、カイの耳の中で進行していた。

父の死後、遺品を整理していたカイは、書斎の奥から一枚の古びた羊皮紙を見つけた。それは、彼が住む地方の、誰も足を踏み入れたことのない山脈の奥地を示した地図だった。そして、地図の余白には、父の震えるような筆跡でこう記されていた。

『万響の谷。世界のすべての音が生まれ、そして還る場所。道を見失いし時、沈黙が道標となるだろう』

カイの心臓が大きく脈打った。これだ。ここにいけば、失われた音を取り戻せるかもしれない。父もまた、この世界の異変に気づいていたのだろうか。

「沈黙が道標となる」。その言葉の意味は分からない。だが、カイにとって、それは唯一の希望の光だった。彼は最小限の荷物をまとめると、夜明け前、音を失った『エオリアの風鈴』を鞄にしまい、静まり返った故郷を後にした。世界の音を取り戻すための、孤独な冒険が始まった。

第二章 静寂の巡礼

山道を進むにつれて、カイの世界からさらに音が消えていった。自分の足が枯れ葉を踏む乾いた音、ぜいぜいと喘ぐ自身の呼吸音、岩から滴る水の音。それらはある瞬間、ふっと何の予兆もなく消え失せ、後に気味の悪い無音が残った。もはや彼の耳に届くのは、自分自身の心臓が血液を送り出す、くぐもった鼓動だけだった。

孤独と不安が、冷たい霧のように彼の心を蝕んでいく。音のない世界では、距離感さえも曖昧になる。背後から忍び寄る獣の気配も、崖から転がり落ちる落石の警告も、彼には届かない。五感の一つを完全に奪われたことで、彼は常に張り詰めた緊張を強いられた。夜は特に過酷だった。闇と沈黙が一体となり、彼を世界の果てに一人取り残されたような無力感に陥らせた。

地図に記された道は、とうの昔に途絶えていた。ここからは、父が残した「沈黙が道標となる」という言葉だけが頼りだ。カイは途方に暮れ、苔むした岩に腰を下ろした。もう、何も聞こえない。心臓の音すら、いつの間にか聞こえなくなっていた。完全な沈黙。それは、死にも似た静けさだった。

その時だった。

彼は「感じた」。音ではない、何かを。頬を撫でる風の流れ。それは単なる空気の移動ではなかった。木々の間を抜ける風は、それぞれ異なる「形」を持っていることに、彼は初めて気づいた。太い幹にぶつかる風は重く、しなやかな枝葉を揺らす風は軽い。それはまるで、視覚的な情報のように彼の肌に触れ、風景を「語って」いた。

カイは立ち上がり、目を閉じた。意識を聴覚から、全身の皮膚感覚に集中させる。すると、世界は新たな表情を見せ始めた。地面から伝わる微細な振動が、数メートル先を流れる地下水脈の存在を教え、太陽の熱が岩の温度を微妙に変化させ、方角を示唆する。沈黙は「無」ではなかった。それは、聴覚という一つのフィルターを取り払った時に現れる、世界の別の側面だったのだ。

「沈黙が道標となる…」

カイは父の言葉の意味を悟った。音に頼ることをやめた時、初めて見える道がある。彼はもはや地図を広げることはなかった。風の流れを読み、大地の振動を感じ、光の暖かさを頼りに、彼は前へ進んだ。それはもはや不安な逃避行ではなく、世界との新たな対話であり、静寂の中を進む荘厳な巡礼だった。彼は、音を失う恐怖を乗り越え、沈黙の中に豊かさを見出し始めていた。その変化こそが、彼を「万響の谷」へと導く、真の道標だったのだ。

第三章 万響の谷の告白

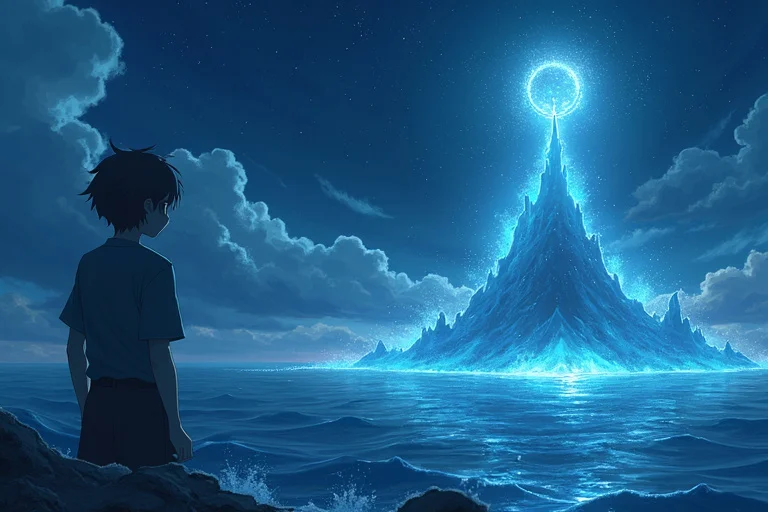

幾日もの巡礼の果てに、カイはついに目的の地にたどり着いた。そこは巨大な岩壁に三方を囲まれた、巨大な円形の盆地だった。谷底の中央には、天を突くように一本の巨大な水晶の柱がそびえ立っている。柱は淡い光を放ち、周囲の空気を厳粛なもので満たしていた。

ここが、万響の谷。しかし、カイが期待したような、世界のあらゆる音が満ちあふれる場所ではなかった。むしろ、これまで旅してきたどの場所よりも、完璧で、絶対的な沈黙が支配していた。それは、まるで宇宙空間に放り出されたかのような、存在そのものが希薄になる感覚を覚えさせる静寂だった。

カイは吸い寄せられるように、水晶の柱へと歩み寄った。巨大な柱の表面は鏡のように滑らかで、近づくと自分の姿が映り込んだ。その顔は、旅に出る前の自分とはまるで別人に見えた。頬はこけ、瞳には静かな覚悟の色が宿っている。

彼は震える手で、水晶の柱にそっと触れた。

その瞬間、世界が爆ぜた。

音ではない。記憶だ。膨大な記憶の奔流が、彼の脳内に直接流れ込んできた。それは、彼が心の奥底に封じ込めていた、決して思い出したくなかった光景だった。

幼い頃、彼には活発で笑顔の絶えない妹がいた。ある嵐の日、二人は川の近くで遊んでいた。増水した川に、妹が大切にしていた人形が落ちてしまう。泣き叫ぶ妹のために、カイは無理をして人形を拾おうとし、足を滑らせた。彼を助けようとした妹が、代わりに濁流に飲まれた。

――カイの耳に、あの時の音が蘇る。ごうごうと唸る川の音。叩きつけるような雨音。そして、すべてを掻き消す、妹の最後の、甲高い悲鳴。

絶望が、彼の小さな心を砕いた。彼が聞いた、世界で最も悲しい音。その音から逃れたい、もう二度とあんな音は聞きたくない、という強烈な願い。その無垢で、しかしあまりに強大な祈りが、彼の内に眠っていた未知の力を呼び覚ましてしまったのだ。

彼は無意識のうちに、悲しみの記憶と結びつく「音」を、世界から一つずつ消し去っていた。鳥の声も、川のせせらぎも、風の音も。妹と共に聞いた幸せな音は、今や悲しみの引き金でしかなかった。そしてこの「万響の谷」は、世界の音が生まれる場所などではなかった。カイが消し去った音を封じ込める、彼の心が生み出した巨大な墓標。この水晶こそが、彼の悲しみの結晶そのものだったのだ。

冒険の果てにカイが見つけた真実は、あまりにも残酷だった。世界から音を奪っていた犯人は、世界のどこかにいる邪悪な存在などではない。

この僕自身だったのか――。

水晶に映る自分の顔が、絶望に歪んでいく。彼は、その場に崩れ落ちた。絶対的な沈黙の中で、カイは生まれて初めて、自分自身の心の叫びを聞いた。

第四章 世界がふたたび歌うとき

どれほどの時間が経っただろうか。沈黙の谷底で、カイは膝を抱え、動かずにいた。自分が犯した罪の重さに、魂が押し潰されそうだった。妹を失った悲しみだけでなく、世界から歌を奪ったという罪悪感が、彼を苛んだ。

だが、閉ざされた記憶の奔流は、悲鳴だけを運んできたわけではなかった。

妹と共に笑い合った、屈託のない声。花畑で歌った、たどたどしい歌。彼に「お兄ちゃん」と呼びかける、甘えた声。悲しい記憶の底には、確かに温かく、かけがえのない音の記憶が横たわっていた。

悲しみから逃れるために、彼は喜びの音まで捨ててしまっていたのだ。

カイはゆっくりと顔を上げた。水晶の柱に映る自分の瞳を見つめる。もう、逃げるのはやめよう。妹の悲鳴も、笑い声も、すべてが自分の一部だ。悲しみも喜びも、醜い音も美しい音も、すべてがこの世界を構成する、かけがえのない響きなのだ。

彼は静かに立ち上がり、再び水晶の柱に手を触れた。今度は、拒絶ではなく、受容の想いを込めて。

「ごめんよ。…そして、ありがとう」

彼がそう呟いた瞬間、それは声にならなかったはずなのに、確かに世界に響いた。

次の瞬間、巨大な水晶の柱に亀裂が走り、まばゆい光を放ちながら砕け散った。封じ込められていた無数の音が、堰を切ったように世界へと解き放たれる。

最初に聞こえたのは、風の音だった。谷を吹き抜ける、力強い咆哮。次に、鳥たちのさえずり。何千、何万という声が織りなす生命の合唱。そして、川のせせらぎ、木の葉のざわめき、雨だれの優しい響き。失われたすべての音が、一斉に世界に帰ってきたのだ。それは単なる音の洪水ではなかった。悲しみを知り、沈黙の深さを知ったカイの耳には、一つ一つの音が、以前よりも遥かに深く、豊かで、慈しみに満ちた物語として聞こえた。

故郷に戻ったカイを、人々は温かく迎えた。彼が旅の間に何を経験したのか、誰も知る由はない。ただ、彼の佇まいが、深く穏やかなものに変わっていることに、誰もが気づいた。

カイは父の工房を継ぎ、風鈴職人になった。彼の作る風鈴は、ただ美しい音を奏でるだけではなかった。風に揺れるたびに、聞く者の心に寄り添い、ある時は悲しみを慰め、ある時はささやかな喜びに共鳴する、不思議な力を持っていた。

彼は時折、仕事の手を止め、窓の外に広がる世界の音に耳を澄ませる。鳥の声、子供たちの笑い声、遠くの市場の喧騒。そのすべてが愛おしい。そして、ふと訪れる静寂の中に、彼はかつて旅した沈黙の道を思う。そこには、もう恐怖も孤独もない。ただ、音と音の間に存在する、世界の豊かな呼吸を感じるだけだ。

カイの仕事場には、今も『エオリアの風鈴』が吊るされている。それは旅立ちの日と同じ、乳白色のガラスの風鈴。だが、今それが奏でる音は、かつてのものとは違っていた。清らかな音色の中に、どこか切なく、そして限りなく優しい深みが宿っている。それは、喪失を知り、沈黙を越え、世界のすべての響きを受け入れた、一人の男の魂の音色だった。