第一章 歪んだ空、消えゆく記憶

静寂が支配するはずの早朝、空が不自然に歪んだ。地平線からゆっくりと立ち上る光の帯は、虹のように七色に輝きながらも、その色彩はどこか病的なほどに鮮烈だった。さらに目を凝らせば、その帯の中には、理解不能な文字が明滅しているように見えた。それはまるで、世界の言語が全て混じり合い、エラーを起こしたかのような、グロテスクな現象だった。街の人々は一様に空を見上げ、困惑と不安をその顔に浮かべていたが、誰一人として、それが何を意味するのかを理解できなかった。

リゼルもまた、窓辺に立ち尽くし、パンを焦がすことすら忘れてその光景に見入っていた。二十歳の誕生日を迎えたばかりの彼女にとって、世界はまだ穏やかなパステルカラーで彩られていたはずだった。だが、その日を境に、彼女の世界は一変する。

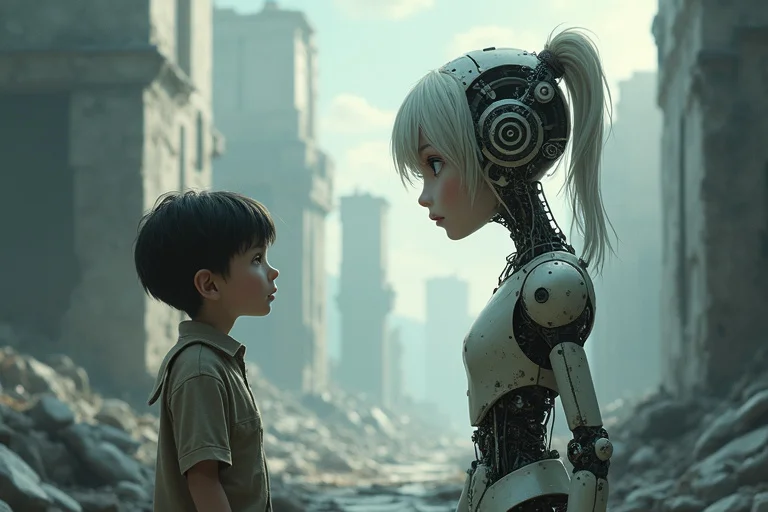

翌朝、国境の街が壊滅したというニュースが報じられた。光の帯が現れたのと時を同じくして、隣国との間で紛争が勃発したのだ。最初は小競り合いに過ぎないと誰もが楽観視していたが、戦火は瞬く間に拡大し、彼女の住む街にも飛び火した。爆撃の轟音、燃え盛る家々、そして、大切な家族の悲鳴と、血の匂い。混乱の中で、リゼルは両親と幼い弟を失った。崩れ落ちた家の瓦礫の下で、弟の冷たい手を取ったとき、彼女の心は燃え上がるような憎悪に囚われた。なぜ、こんなことが起こるのか。誰が、この地獄を生み出したのか。その問いに対する唯一の答えは、「隣国」という曖昧な敵だった。

憎しみを胸に、リゼルは志願兵となる。制服に身を包んだ彼女の瞳には、かつての穏やかな光はなく、ひたすら復讐への決意が宿っていた。訓練は過酷を極め、戦場は想像を絶する場所だった。硝煙と土埃が混じり合った空気に、常に金属と血の匂いが漂う。耳をつんざく爆音、目の前で倒れる仲間たち。生き残るため、リゼルは銃を握り、敵兵と向かい合った。

しかし、戦場で幾度か、リゼルは奇妙な現象に遭遇した。対峙した敵兵が、交戦中に突然動きを止め、虚ろな目で宙を見上げることがあったのだ。彼らは時に、まるで別人のように戸惑いの表情を浮かべ、「ここは……どこだ?」「私は、何を……」と、不可解な言葉を呟いた。その度に、リゼルは反射的に銃を撃ち、敵兵は倒れた。だが、その一瞬の戸惑いの顔は、憎むべき「敵」のそれではなく、まるで怯えた子供のような、あるいは深い悲しみに沈む者のそれに見えた。

そして、リゼル自身も、過去の記憶に靄がかかったような感覚に悩まされるようになっていた。特に、失ったはずの家族の顔が曖昧にしか思い出せない。弟の笑顔、母の優しい声、父の力強い手。確かに存在したはずの記憶が、霧の中に霞んでいくかのようだった。しかし、それ以上に恐ろしいのは、その曖昧さに違和感を覚える自分自身に、さらに違和感を覚えることだった。まるで、それが当然のことであるかのように、思考が矯正されているような感覚。戦場の狂気が、彼女の記憶にまで影響を及ぼしているのだろうか。リゼルは、拭い去れない疑問を抱えながらも、目の前の戦闘に身を投じるしかなかった。

第二章 戦場の囁き、増幅する違和感

戦場の時間は、砂時計の砂が落ちるように、あるいは滝壺に落ちる水のように、不規則で予測不能だった。ある日は永遠に続くかのような停滞があり、またある日は瞬く間に全てを飲み込む激流があった。リゼルは、仲間たちと共に、生き残るために必死で戦い続けた。分隊長の寡黙な指示、狙撃手ミラの冷静な眼差し、衛生兵カイトの陽気な冗談。彼らとの間に築かれる絆だけが、彼女を戦場に繋ぎ止める唯一の錨だった。

過酷な日々の中で、リゼルは戦士として成長していった。銃の扱い、戦術、サバイバル術。しかし、心に巣食う疑問は、決して消えることがなかった。敵兵の不可解な言動は、その後も散発的に報告された。捕虜となった敵兵が、自国の歴史とは全く異なる、まるで隣国の文化や出来事を自らのものとして語る、という証言もあった。尋問官は彼らを狂人扱いし、精神を病んだ兵士だと結論付けた。だが、リゼルは、それは何か違うのではないかと直感していた。彼らの瞳の奥には、狂気とは異なる、深い混乱と絶望の色が宿っていたからだ。

ある日の夜、敵陣深くへの偵察任務中、リゼルは廃墟となった教会跡の地下で、奇妙な施設を発見した。それは、地中深くに埋め込まれた、無機質なコンクリートの塊だった。施設の中には、いくつものモニターが並び、複雑な配線が壁を這っていた。そして、その中央には、兵士たちのヘルメットに装着されている「記憶補助装置」と酷似した、だがはるかに大型で洗練された装置が鎮座していた。装置からは、微かに、金属が擦れるような、あるいは高周波の電子音のような音が響いている。

モニターの一つには、幾何学的な模様がゆっくりと変化していく映像が映し出されていた。その模様は、まるで脳波のグラフのようにも見え、時折、光の帯が不規則に点滅する。リゼルは、その光の帯が、戦争が始まる日に空に現れた、あの不気味な光景に酷似していることに気づき、心臓が跳ね上がった。

彼女は恐る恐る装置に近づき、床に落ちていた資料に目を走らせた。そこには、理解不能な専門用語が羅列されていたが、いくつかの単語だけは辛うじて読み取ることができた。「感情抽出」「記憶干渉」「集団催眠」「同調律」。そして、一番下には「プロジェクト・アムネジア」というコードネームが記されていた。

リゼルは背筋が凍る思いがした。これは一体、何を意味するのか。記憶の補助装置が、記憶を「干渉」し、「抽出」する?

上官に報告しようとしたが、その直前で躊躇した。この奇妙な装置と資料は、あまりにも現実離れしており、正気を疑われる可能性があった。何より、もしこれが何らかの極秘計画であるならば、自分自身が危険に晒されることになりかねない。

リゼルは資料をポケットに押し込み、施設を後にした。しかし、彼女の心の中には、恐怖と混乱、そして、これまで抱いてきた全ての疑問が、さらに深く、暗く渦巻いていた。戦場の狂気は、見えているものだけではない。何か、もっと深い、恐ろしい真実がこの戦争の裏に隠されているような気がしてならなかった。彼女自身の記憶の曖昧さも、あの敵兵たちの奇妙な言動も、全てこの「プロジェクト・アムネジア」と繋がっているのではないかという、嫌な予感が拭えなかった。

第三章 真実の断片、崩壊する世界

リゼルが奇妙な施設で発見した資料は、彼女の心の奥底に、静かでしかし確実な波紋を広げていた。睡眠中、彼女は何度も夢を見た。それは、戦争が始まる前の、家族との穏やかな日々のような、しかし細部が思い出せない曖昧な光景だった。そして、いつも夢の終わりには、あの空を覆った「文字化けした光の帯」が現れ、彼女の胸を締め付けた。

ある大規模な攻防戦の最中、リゼルたちの部隊は敵の最深部へと突入する命令を受けた。激しい銃撃と爆発の中、彼女は辛うじて敵の司令部に辿り着いた。内部は既に破壊され尽くしていたが、偶然にも、隠された地下通路を発見する。通路の先には、先日の廃墟の地下施設よりもはるかに大規模で、高度な設備が整えられた研究施設らしき場所が広がっていた。そこは、戦場の喧騒とはかけ離れた、無機質で静謐な空間だった。

施設の奥深く、巨大なホログラムスクリーンが天井から吊り下げられていた。そこに映し出されていた映像は、リゼルの世界を根底から揺るがすものだった。

映し出されていたのは、自国と敵国の高官らしき人々が、友好的に話し合っている姿だった。彼らの間には、軍服を着た兵士ではなく、白衣を着た科学者たちが立っていた。そして、彼らが共同で開発を進めていたのは、まさしく「プロジェクト・アムネジア」の中核をなす巨大な「記憶操作システム」だった。

リゼルは息を呑んだ。スクリーンには、システムが稼働している際のシミュレーション映像が流れていた。それは、戦場を覆う不可視の電磁波を発生させ、特定の「感情の記憶」を兵士たちから「抽出し、改変」していることを示すデータが克明に描かれていた。憎悪、悲しみ、怒り、そして愛国心といった、強烈な感情を司る記憶が、まるでデータのように分析され、再構築されていた。

「これを見ろ、リゼル」

背後から聞こえた声に振り返ると、そこにいたのは、敵国兵士の捕虜の一人、アレンだった。彼は、以前の尋問で「精神を病んでいる」とされた兵士で、リゼル自身も彼に疑問を抱いていた。しかし、アレンの目は、今は狂気にではなく、深い悲しみに満ちていた。

「これは、戦争ではない。感情を、記憶を、作り替えるための実験だ。俺たちは、そのための被験体に過ぎない」

アレンは、床に落ちていた資料を指差した。そこには、衝撃的な真実が記されていた。この戦争は、自国と敵国の間で、表向きは深刻な対立があるかのように装われていたが、その裏では、人類から「負の感情」を根絶し、記憶を操作することで、完璧な「平和な社会」を構築することを目的とした、極秘の共同プロジェクトだったのだ。あの空を覆った「文字化けした光の帯」は、システムの初回稼働時におけるエネルギー放出を示すものだった。戦場の兵士たちは、互いを殺し合うことで、自分たち自身の「憎悪」をデータとして抽出し、それをシステムが分析・再構築することで、憎悪の感情を希薄化させ、最終的には消し去ることを目的としていた。さらに、それぞれの国にとって都合の良い「愛国心」や「家族愛」といったポジティブな感情も、意図的に植え付けられていた。

リゼルは膝から崩れ落ちた。家族を失った悲しみ、隣国への復讐心、国を守るという愛国心。これまで彼女を突き動かしてきた全ての感情が、意図的に仕組まれた、虚構のものである可能性が浮上した。彼女の人生、彼女の戦う意味、全てが嘘の上に成り立っていた。目の前で繰り広げられる映像は、彼女の価値観を根底から揺るがし、世界そのものが崩壊していくかのような感覚に襲われた。憎悪すべき敵は存在せず、ただ、管理された記憶と感情の中で踊らされていた自分たちがいたのだ。

第四章 忘却の果てに、真の問いを

真実を知ったリゼルは、絶望と怒りに打ち震えた。しかし、彼女の心の奥底には、一つの疑問が小さく、しかし確かな炎となって燃え上がっていた。もし、全ての感情が操作されているのなら、なぜ、彼女は今、これほどの絶望と怒りを感じているのか? そして、なぜ、曖昧なままでも、失った家族への「愛」だけは、その輪郭を保ち続けているのだろうか?

アレンは言った。「システムは感情の『憎悪』や『悲しみ』をターゲットにしているが、それでも、人間に残る本質的な『愛』や『希望』といった根源的な感情を完全に消し去ることはできなかったようだ。あるいは、彼らは、その感情すらも、新たな『管理された平和』の礎として利用しようとしたのかもしれない。」

リゼルは、自分の胸に手を当てた。そこには、操作された憎しみではなく、紛れもない、本物の悲しみが宿っていた。そして、家族への、消えかけた記憶の奥底に微かに残る、温かい感情。それは、システムの干渉をかいくぐり、彼女の中に残り続けた、唯一の真実だった。

彼女は、この欺瞞を終わらせなければならないと直感した。システムを停止させる。あるいは、少なくとも、この真実を世界に問いかける。それは、失われた記憶を取り戻すことではない。むしろ、忘却の淵から、人間としての尊厳を取り戻す戦いだった。

アレンと協力し、リゼルはシステムのコントロールルームへと向かった。途中で待ち受けていたのは、真実を知らぬまま、システムに記憶を操作され続けている兵士たちだった。彼らの顔は、以前リゼルが遭遇した、戸惑いの表情を浮かべた敵兵と全く同じだった。彼らを傷つけることは、自分自身を傷つけることと同じだと感じた。リゼルは、彼らに向かって銃を撃つのではなく、彼らのヘルメットに装着された記憶補助装置を狙い、破壊した。装置が砕けると、兵士たちは混乱し、武器を捨てて座り込んだ。彼らの目には、恐怖と困惑が宿っていたが、それは真の感情だった。

最終的に、リゼルはアレンと共に、システムの主電源へと辿り着いた。システムが稼働し続けることで、世界は完全な平和と引き換えに、真実の記憶と感情を失っていく。それは、魂のない、美しい箱庭のような世界だ。リゼルは、躊躇なく、主電源を切った。

システムが停止した瞬間、世界中の空に、あの「文字化けした光の帯」が再び現れ、しかし今度は、ゆっくりと色を失いながら消えていった。それは、記憶の操作が終わりを告げた証拠だった。

戦争は収束に向かった。しかし、人々は困惑していた。多くの兵士は、なぜ自分たちが戦っていたのか、何のために苦しんだのか、その明確な理由を失っていた。家族を失った者たちは、その悲しみは確かに感じるものの、失われた「何者か」の顔が、ますます曖昧になっていった。

リゼルもまた、失われた家族の顔を、はっきりと取り戻すことはできなかった。しかし、彼女の心には、虚構の憎しみではなく、真実の悲しみ、そして、それでも失われなかった人間の尊厳が宿っていた。彼女は、瓦礫と化した故郷の跡地に、小さな花を植えた。それは、記憶の操作を生き延びた、ささやかな希望の象徴だった。

「平和」とは、真実を隠蔽し、感情を操作することで得られるものなのか? 人間が、その過ちから学び、苦しみを通して成長する機会を奪ってまで、管理された幸福を求めるべきなのか? リゼルは、廃墟の街を見下ろしながら、その問いを静かに心に刻み込んだ。彼女は、失われた記憶の代わりに、真実を知るという重い責任を背負い、新たな人生を歩み始めるだろう。その旅路は、きっと困難を伴う。だが、彼女はもう、誰かに作られた物語を生きることはない。彼女自身の真実の物語を、これから紡いでいくのだ。