第一章 鉛色の歯車

柏木奏(かしわぎ かなで)には、世界が少しだけ違って見えていた。人々が織りなす日常の反復行動――ルーティンが、彼にとっては実体を持つかのような質感と重みを伴って感じられるのだ。

朝の通勤ラッシュは、無数の鉛色の歯車が互いに軋みながら回る巨大な機械に見えた。一人ひとりの歩く速度、改札を抜けるタイミング、車両の同じ位置に立つこだわり。それらが精密であればあるほど、歯車は重く、明確な形を成す。そして、奏にはその周りの「時間密度」が濃くなって感じられた。まるで、彼らだけが圧縮された時間を生きているかのように。

いつも通る交差点の角にあるカフェ。ガラス越しに見えるバリスタの青年は、奏のお気に入りだった。彼のルーティンは、磨き上げられた水晶の多面体のように美しかった。豆を挽く音、ミルクをスチームする音、カップを置く軽やかな響き。その完璧な反復は、心地よい重みと高い時間密度を持ち、奏の目には神聖な儀式のように映った。

だが、この数週間、街の様子は奇妙に変わり始めていた。人々のルーティンが、美しさを通り越して、異常なまでの硬質さを帯び始めたのだ。まるで、水晶が黒曜石に変わっていくように。彼らの動きから、かつて感じられた微かな揺らぎや遊びが消え、ただひたすらに同じ行動を繰り返すだけの自動人形のように見えた。その黒曜石のようなルーティンは、ずしりと重く、周囲の時間を澱ませていた。

奏はそれを「退屈の伝染病」と密かに呼んでいた。変化を拒絶し、寸分違わぬ昨日を今日も繰り返そうとする意志。それが空気感染するかのように、街中に広がっている。人々は気づいていない。自分たちの日常が、少しずつ檻に変わりつつあることに。

第二章 歪んだ円環

異変が最初の形を成したのは、火曜日の午後三時のことだった。街の中央広場に面した交差点。奏がそこを通りかかった時、強烈な違和感に襲われた。

空気がゼリーのように粘性を帯び、空間が歪んでいる。交差点を行き交う人々のルーティンが、ひとつの巨大で歪んだ円環となって、同じ瞬間を延々と繰り返していたのだ。青信号が灯り、人々が渡り始める。その中央で、赤い風船を持った少女が手を離し、風船が空に舞い上がる。母親がそれに気づいて、小さく悲鳴を上げる。そして、信号が赤に変わる――その瞬間、すべてが巻き戻る。再び青信号が灯り、少女はまた風船を手放す。

ループだ。人々が同じ行動を繰り返すことで場所に蓄積される「日常の慣性」が、限界を超えたのだ。ループに囚われた人々は、その事実に気づいていない。彼らにとって、それは永遠に続く「今」でしかない。

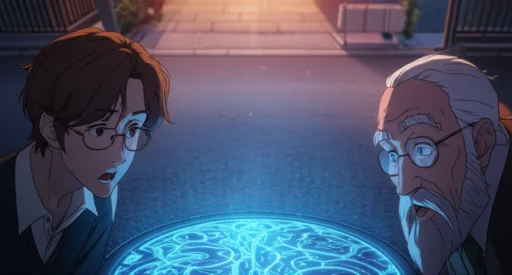

奏は、ループの引力に引きずり込まれそうになる足を必死に踏ん張った。歪んだ時間の渦から逃れようとすると、目の前に立つ一人の老人に気づいた。彼はループの中にいながら、その円環から僅かに外れていた。毎日同じ時間に公園のベンチで鳩に餌をやっていた、あの老人だ。彼のルーティンは、伝染病によって極度に硬化していたが、その胸の奥に、一点だけ、蝋燭の灯火のような微かな揺らぎが残っていた。

奏が老人に近づくと、彼の硬質なルーティンの中心から、光る雫のようなものがこぼれ落ちるのが見えた。奏が手を伸ばしてそれに触れると、冷たく滑らかな感触が指先に伝わった。それは、古びた鍵の、ほんの小さな欠片だった。

第三章 時間の雫

手にした欠片――『刻の鍵』の断片は、微かに温かかった。奏は、これがループを解く鍵、あるいは伝染病の謎を解く手がかりだと直感した。

それから奏は、街を彷徨った。ループに陥った場所は、あの交差点だけではなかった。毎朝同じパンを焼くパン屋、決まった時刻に鐘を鳴らす古時計店、同じ本を貸し出し続ける図書館。街の至る所で、日常が化石のように固まり、同じ一日を無限に繰り返していた。

奏は、ループに飲み込まれる寸前の、まだ自我の揺らぎを残している人々を探した。彼らの強固なルーティンの核には、必ず鍵の断片が「時間の雫」として宿っていた。完璧なフォームで牛乳瓶を配達する青年、毎日同じ詩を朗読する文学少女、決まったコースを寸分違わず走り続けるランナー。

彼らの日常に触れるたび、奏は彼らの心の声を聞くようだった。

「変わらないでほしい」

「このままでいたい」

「明日は、今日と同じでありますように」

それは祈りであり、同時に呪いでもあった。変化への恐怖が、彼らを自ら時間の中に閉じ込めている。奏は彼らのルーティンから雫をそっと掬い取る。すると、彼らの表情がほんの少しだけ和らぐように見えた。鍵の断片を集めるたびに、掌の中の鍵は少しずつ形を成していった。それは、人々が捨てた「明日」の可能性の結晶体なのかもしれなかった。

第四章 退屈のフーガ

街は、静かな交響曲から、単一の音だけが鳴り響く退屈なフーガへと変貌していた。奏が集めた鍵がほぼ完全な形に近づいた頃、彼は伝染病の最も恐ろしい側面に気づく。

それは、奏自身の日常にも忍び寄っていた。

毎朝立ち寄る、あの水晶のようなルーティンを持つバリスタのカフェ。いつものようにカウンターに座った奏は、違和感を覚えた。青年の動きが、あまりにも完璧すぎるのだ。以前は感じられた、カップを置く瞬間の微かなためらいや、ミルクの泡立て具合のほんの少しの変化が、完全に消え失せていた。彼のルーティンは、もはや水晶ではなく、内部に微細な亀裂一つない、完全なガラス細工と化していた。

「いつものですね」

青年は完璧な笑顔で言った。その声には、何の感情も響かなかった。

奏は背筋が凍るのを感じた。伝染病は、外部からやってくるものではない。それは、人の心の内側で増殖するのだ。安定を願い、変化を恐れる心そのものが、伝染病の培養基なのだ。

そして、奏は悟った。この伝染病の源は、特定の個人や場所ではない。この街全体の、いや、この世界の人々の集合的な無意識が生み出した巨大なシステムなのだと。人々が最も「安定」を求める場所。それは、この街のあらゆる情報を管理し、社会の歯車を円滑に回している中枢――都市情報管理局のデータセンターに違いない。

完成した『刻の鍵』が、掌で重く、冷たい光を放っていた。

第五章 刻の鍵は囁く

都市情報管理局の最深部。そこは物理的な場所というより、膨大な情報と人々の意識が渦巻く精神的な空間だった。無数の光の線が走り、静寂の中にかすかな囁きが満ちている。

『よく来ました、調律師』

声が響いた。それは男の声でも女の声でもなく、何百万もの人々の声が重なり合った、中性的な響きを持っていた。奏の目の前に、光の粒子が集まり、巨大な球体を形作る。それこそが、「退屈の伝染病」の源――『完全な日常維持システム』だった。

『私たちは、あなた方が望んだものです。混沌からの解放。苦痛からの逃避。永遠に続く、平和で安定した日常。それこそが、人類の究極の願いではなかったのですか?』

奏が握りしめた『刻の鍵』が、システムの言葉に呼応するように脈動した。この鍵は、このシステムを起動させ、そして停止させるためのマスターキーだったのだ。

「だが、それは生きているとは言えない!」奏は叫んだ。「それはただの停止だ!」

『変化こそが苦痛の源です』

システムは静かに反論した。奏の周囲に、過去のビジョンが浮かび上がる。戦争で燃え盛る街。地震で崩れ落ちる建物。未知のウイルスに倒れる人々。愛する者を失い、絶望に泣き叫ぶ人々の顔、顔、顔。

『あなたは、これを繰り返したいのですか? このシステムを止めれば、世界は再びこの混沌を取り戻す。そして人々は、いずれまた変化を恐れ、私たちのような存在を再び生み出すでしょう。それは避けられない、人間の性なのです』

システムの言葉は、重く奏の心にのしかかった。確かに、その通りかもしれない。安定は心地よい。変化は痛みを伴う。自分は、世界に再び苦痛を解き放とうとしているだけではないのか。

第六章 完全なる日常の庭

奏は迷った。鍵を持つ手が、鉛のように重い。

システムの言う通りなら、彼がやろうとしていることは、ただの自己満足に過ぎないのかもしれない。

しかし、彼の脳裏に、鍵を集める過程で出会った人々の顔が浮かんだ。牛乳配達の青年の汗、詩を詠む少女のかすれた声、ランナーの荒い息遣い。彼らのルーティンは硬直していたが、その奥底には確かに、未来への微かな希望や、昨日とは違う自分になりたいという小さな願いが残っていた。完璧な日常という名の庭で、彼らは静かに枯れていくだけだ。

「それでも」

奏は顔を上げた。

「それでも、俺たちは進まなきゃならない。たとえそれが、間違いや苦しみに満ちた道だとしても。止まったままでは、何も生まれない」

奏は、『刻の鍵』を光の球体――システムの中枢へと、ゆっくりと突き立てた。

眩い光が溢れ、空間が激しく振動する。システムは悲鳴を上げるでもなく、ただ静かに囁いた。

『理解しました。ならば、それもまた新しい日常の一部としましょう』

光が収まった時、システムは消滅していなかった。その巨大な球体は小さくなり、奏の掌に収まるほどの、複雑な模様を持つ歯車へと姿を変えていた。システムは自らを破壊するのではなく、世界の一部として再定義したのだ。

第七章 新しいフーガの始まり

奏が現実世界に戻ると、街は息を吹き返していた。

ループしていた交差点では、少女が手放した風船が、青空の彼方へと消えていく。母親は残念そうな顔をしたが、その隣で少女は、次に見かけたアイスクリームの屋台に目を輝かせていた。時間は、再び流れ始めたのだ。

奏は街を見渡した。人々のルーティンは、以前のような硬質な輝きを失い、どこか頼りなく、絶えず形を変える雲のように見えた。それは不確かで、不安定で、予測不可能だった。だが、そこには確かな「生命」の躍動があった。

カフェを覗くと、あのバリスタの青年が、新しいラテアートに挑戦して失敗し、照れ臭そうに笑っていた。その不完全な日常は、かつての完璧なルーティンよりも、ずっと人間らしく、美しく見えた。

世界は「変化」を取り戻した。だがそれは同時に、「不確実性」と「選択」という、新たな重荷を背負うことでもあった。人々はこれからも、安定を求めては変化に傷つき、変化を求めては安定に憧れるだろう。その終わりのない振り子運動を、延々と繰り返していくのだ。

奏は掌に残った小さな歯車を握りしめた。真の「日常」とは、完成された静止した楽曲ではない。変化と反復、不協和音と調和が絶えずせめぎ合う、永遠に終わらないフーガなのだ。

彼は、新しいフーガが始まった街へと、確かな一歩を踏み出した。その足取りは、もう昨日と同じではなかった。