第一章 夢の残滓が舞う回廊

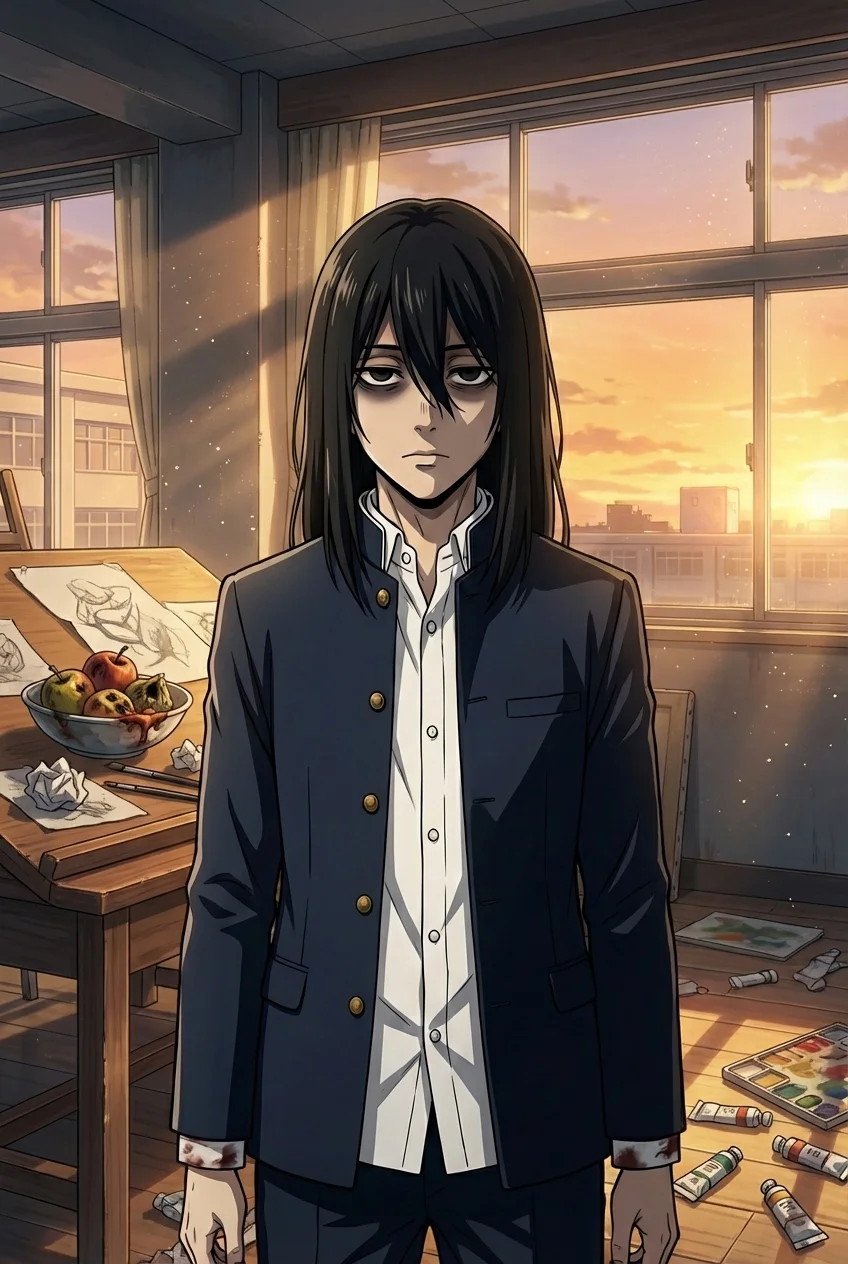

放課後の校舎は、僕だけの秘密の画廊だった。西日に染まる廊下を一人歩くと、空気中に漂う微細な光の粒子が目に見える。金色、青、淡い翠。それは生徒たちが無意識にこぼしていった『夢の残滓』。僕、水無月湊にだけ見える、彼らの願いのかけらだ。

ある光は、次の試合での勝利を祈るバスケ部主将の汗の匂いをさせ、また別の光は、まだ誰にも打ち明けられていない、甘く切ない恋心のように仄かな薔薇の香りを放っていた。僕はその光にそっと指先で触れる。すると、彼らの未来の可能性が、一瞬だけ幻燈のように脳裏をよぎるのだ。それは誰にも言ったことのない、僕だけの静かな儀式だった。

この瑞々しい感情の奔流を受け止めるように、僕たちの学園の校舎は生きている。生徒たちの学習意欲が高まれば、図書館への渡り廊下は陽光を浴びてわずかに広くなる。逆に、試験前の憂鬱が蔓延すれば、階段の段差がほんの少しだけ高くなり、足取りを重くさせる。壁の木目に浮かぶ模様さえ、日々の感情の潮汐を映して、ゆっくりと形を変えていく。この学園は、僕たちの心の総体そのものなのだ。

今日もまた、友人の朝比奈咲が残した残滓が、ひときわ眩しい虹色の軌跡を描いて宙を舞っていた。空を自由に飛ぶ鳥になりたい、と彼女はよく笑っていた。その光は、いつだって上昇気流を描くように、軽やかに天井へと昇っていく。僕はその光景が好きだった。まるで、この学園に満ちる希望そのもののように思えたから。

第二章 色褪せる願い

「ねえ、湊。最近、夢を見ないんだ」

数日後、屋上で昼食をとっていると、咲が唐突に言った。弁当の卵焼きをつついたまま、その視線は遠くの空を彷徨っている。

「夢を見ない?」

「うん。眠ると、ただ真っ暗なだけ。朝まで、何も。前は毎晩のように空を飛んでたのにな」

彼女の声には、大切なものを失くした子供のような、か細い響きがあった。その言葉を裏付けるように、僕は彼女の周囲に漂う『夢の残滓』が、数日前よりも明らかに輝きを失い、小さく縮こまっていることに気づいていた。虹色だった光は色褪せ、弱々しく明滅している。

異変は、咲だけではなかった。教室でも、「そういえば俺も」「私も」という声が囁きのように広がり始めていた。生徒たちの心から、夜の間のささやかな逃避行が奪われていく。それに呼応するかのように、学園そのものが、どこか元気を失っていくのが肌で感じられた。陽光の差し込む廊下は心なしか薄暗く、中庭の花々は色を失ったように見える。

そして、最も不気味な噂が流れ始めた。学園で最も古い、今はほとんど使われていない西棟が、『収縮』している、と。壁が内側に迫り、廊下の幅が狭くなっているのだという。まるで、学園が自らの身体の一部を、ゆっくりと喰らっているかのように。

第三章 夢綴りの日記帳

胸騒ぎを抑えきれず、僕は放課後、一人で西棟へ足を踏み入れた。ひやりとした空気が肌を撫でる。噂通り、壁が内側へ傾いているような奇妙な圧迫感があった。軋む床を踏みしめ、僕は西棟の奥にある古い書庫を目指した。そこは、忘れられた知識と埃の匂いが支配する静寂の聖域だ。

書架の迷路を抜け、最も奥まった一角で、僕はそれを見つけた。他のどの本とも違う、特別な空気をまとった一冊。表紙には何の文字も模様も刻まれていない、滑らかな革張りの分厚い本。手に取ると、不思議とひんやりとしていた。ページをめくっても、そこにはただ真っ白な紙が続くだけ。

その時だった。咲の席の近くで拾っておいた、彼女の最後の輝きを放つ小さな『夢の残滓』が、僕のポケットの中で淡く光った。僕は無意識にその光のかけらを指先に乗せ、白紙の日記帳にそっと触れさせた。

すると、奇跡が起きた。

インクが染み込むように、真っ白だったページに線が走り、色彩が宿っていく。そこに現れたのは、大きな翼を広げて大空を舞う、一羽の鳥の絵だった。その下には、震えるような筆跡で言葉が浮かび上がった。

『どうして飛べなくなったの?』

心臓が大きく脈打った。これはただの日記帳ではない。この学園そのものの記憶、生徒たちの失われた夢の軌跡を記録する、集合的無意識の『声』なのだ。僕は悟った。この日記帳こそが、校舎の収縮と、生徒たちが夢を失った謎を解く唯一の手がかりになる、と。

第四章 収縮の中心

翌日、事態は急変した。西棟の収縮が、誰の目にも明らかなほど加速したのだ。

「きゃあっ!」

悲鳴が上がり、生徒たちが西棟から逃げ出してくる。僕が駆けつけると、信じられない光景が広がっていた。かつて音楽室だった部屋の扉が、ゆっくりと壁に飲み込まれていく。廊下の突き当たりにあった窓は、もう存在しない。ミシミシ、と骨が軋むような嫌な音を立てて、学園が自らを内側から破壊している。

「咲は!?」

友人の一人が叫んだ。「朝比奈なら、忘れ物だって西棟に…!」

僕は躊躇わなかった。崩れゆく回廊を、日記帳を抱えて駆け抜ける。目指すは収縮の中心。西棟の最も奥深くにあると噂される、決して開かない扉――『夢の記録室』だ。

瓦礫を避け、歪んだ廊下を走り抜けた先、ついにその扉を見つけた。重厚な木製の扉。その周囲の空間だけが、まるでブラックホールのように激しく歪み、壁や床を吸い込んでいる。咲はその扉の前で、見えない力に引き寄せられるように立ち尽くし、その身体は少しずつ透け始めていた。

「咲!」

僕の声は届かない。彼女は、夢を失ったことで、この過去へ回帰しようとする学園から『不要な存在』として消されかけているのだ。

僕は日記帳を扉にかざした。すると、日記帳が激しい光を放ち、僕の頭の中に直接、学園の悲痛な『声』が流れ込んできた。

『忘れないで。思い出して。夢に満ちていた、あの輝かしい日々を』

『夢を見なくなったお前たちに、未来などない』

『だから、我々は過去へ還る。永遠の、美しい記憶の中へ』

これが、収縮の真実だった。学園は、夢を失い始めた生徒たちという『現実』から目を背け、輝かしい『夢の時代』という名の過去へ、自らを封印しようとしていたのだ。

第五章 錨となる選択

このままでは、学園は現実から完全に乖離し、咲も、他の生徒たちも、夢も未来も失ったまま、この閉じた記憶の中に閉じ込められてしまう。それを止めるには、失われた夢に代わる、新たな、そして強力な『夢』をこの学園に捧げ、現実世界に繋ぎ止める『錨』を打ち込むしかない。

僕の夢。

それは、この不思議な学園を卒業し、外の世界で、僕が見てきたような人々のささやかな願いや夢を紡ぐ、小説家になることだった。誰にも言わなかった、僕だけの、たった一つの未来。僕が僕であるための、最も大切な道標。

それを、手放す。

「咲」

僕は、虚ろな目をした彼女の肩に手を置いた。

「君たちの未来は、僕が守るから」

振り返った彼女の瞳に、僕の姿が映っているのかは分からなかった。僕は日記帳の最後の白紙のページを開く。ペンはいらない。僕自身の『夢の残滓』を、この指先から注ぎ込むだけだ。僕は強く、強く念じた。僕がこれから歩むはずだった未来の、その全てを。

第六章 永遠の放課後

僕の指先から溢れ出した眩い黄金の光が、日記帳に吸い込まれていく。それは僕の未来そのものだった。日記帳は僕の全てを受け止めると、空に突き上げるほどの巨大な光の柱となった。光は学園の中心を貫き、まるで巨大な錨が現実という名の海底に突き刺さるように、この揺れる船をがっちりと繋ぎ止めた。

ミシリ、と音を立てて、西棟の収縮が止まる。壁は元の位置へ戻り、消えた教室が幻から覚めるように姿を現した。咲の身体が再び確かな輪郭を取り戻し、その瞳に生気が宿る。生徒たちの間に安堵の空気が広がり、そして彼らは、何が起こったのかをゆっくりと忘れていった。

僕のことも、忘れていった。

僕は学園という巨大な『集合的無意識』の一部となったのだ。現実と夢の狭間に立つ、永遠の管理者として。もう誰も僕の名前を呼ぶことはない。僕の姿を見ることもない。

季節が巡り、卒業式の日が来た。咲は、仲間たちと笑い合いながら校門をくぐった。けれど、ふと何かを忘れているような気がして、彼女は校舎を振り返る。なぜか胸がちくりと痛んだ。

その時、彼女には見えた気がした。

誰もいないはずの放課後の校舎。その窓辺に立つ、誰かの影。

夕日に照らされたその人影は、空に舞う無数のきらめく光の粉を、とても優しい目で見守っているようだった。それは一瞬の幻で、すぐに消えてしまったけれど。

僕はここにいる。これからもずっと。君たちが新しい夢を見て、未来へと羽ばたいていく、その輝かしい軌跡を、この永遠の放課後から見守り続けるために。