第一章 歪む幻影と忘れられた名前

廊下を吹き抜ける風が、埃っぽい本の匂いを運んでくる。僕の視界の端で、巨大な巻物――スクロールが常に展開されている。半透明の羊皮紙に、黄金色のインクで刻まれた学園の「規則」。それは他の誰にも見えない、僕だけの世界の理(ことわり)だった。

「やめてよ!」

中庭から聞こえた悲鳴に、僕は足を止める。人垣の中心で、友人のミオが俯いていた。彼女の背後で揺らめく「未来の幻影」は、安物の事務服を着て疲れ果てた表情を浮かべ、ひどく淀んでいる。いじめの上級生たちが、そのくすんだ未来を嘲笑っていた。

僕は目を閉じ、意識を集中させる。目の前の空間に、学園のスクロールが実体化したかのように鮮明に浮かび上がる。指先で、該当する一条をなぞった。

規則127項:ヒエラルキー下位の者は、上位の者の娯楽対象となる

なんて残酷な法則だ。僕は胸ポケットから取り出した万年筆のペン先で、その文字を力強く掻き消す。カリ、と世界が軋む音がした。そして、新たなインクが染み込むように、新しいルールを書き加える。

規則127項:全ての生徒は、対等な存在として尊重される

瞬間、世界の色が塗り替わる。上級生たちは興味を失ったように散り散りになり、ミオは呆然と顔を上げた。彼女の背後の幻影から、淀みが少しだけ晴れていく。

安堵の息をついたその時、激しい目眩が僕を襲った。自分の名前を呼ぼうとして、喉がひきつる。リ……? あれ、僕の名前は、なんだっけ。胸元に手をやると、石でできた校章が、気のせいか少しだけ冷たくなった気がした。

第二章 色褪せる校章

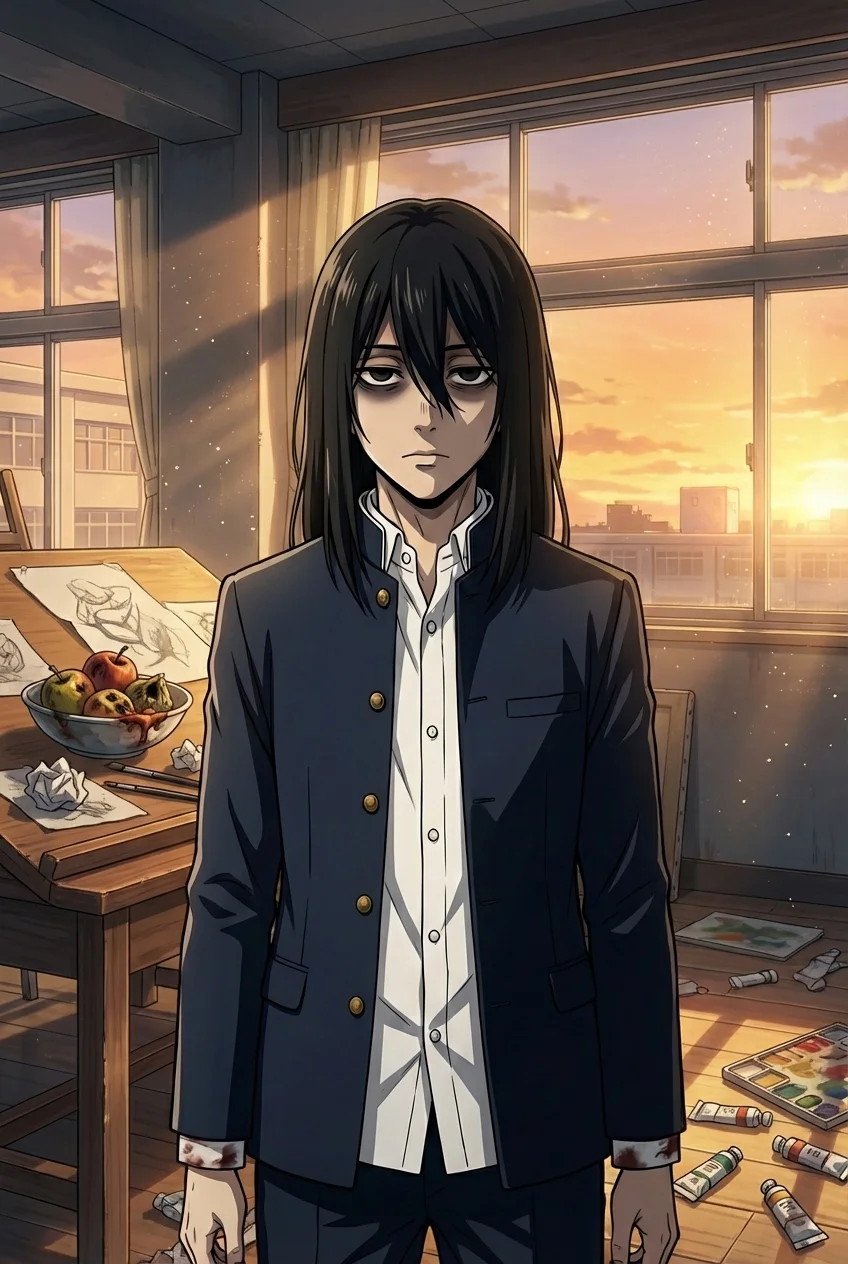

ルールを書き換えた翌日から、学園の空気は奇妙に揺らぎ始めた。ある生徒の背後の幻影は、鮮やかな芸術家の姿に変わったかと思えば、次の瞬間には路頭に迷う姿へと歪む。確定していたはずの未来が、まるで風の中の陽炎のように頼りなく揺れている。

教師たちはそれを「感受性の強い時期の、一時的な混乱」と結論付けた。だが僕にはわかっていた。僕が投じた一石が、静かだった水面に無限の波紋を広げているのだ。

「昨日は、ありがとう」

昼休み、ミオが僕の席にやってきた。彼女の声は明るかったが、その目は僕の顔を捉えきれていないようだった。焦点が合わず、輪郭をなぞるように彷徨っている。

「ううん。気にしないで」

「本当に助かったの。ええと……ごめん、君の名前、なんだっけ?」

その言葉は、鋭いガラスの破片のように僕の胸に突き刺さった。心臓が冷たくなる。僕は曖昧に笑って誤魔化すことしかできなかった。

自室の鏡を覗き込むと、そこに映る自分の顔が、どこか他人のように見えた。靄がかかったようにディテールがぼやけ、まるでまだ乾ききっていない水彩画のようだ。胸の校章を外してみる。学園の紋様である翼と天秤のレリーフが、磨耗したようにその輪郭を失いかけていた。僕という存在そのものが、この世界から少しずつ削り取られている。その事実が、触れるほどの冷気となって肌を撫でた。

第三章 管理者の影

この現象の根源を知らなければならない。僕は放課後、禁書庫と呼ばれる図書館の最奥を目指した。黴と古いインクの匂いが鼻をつく。ここでなら、この世界の秘密に触れられるかもしれない。

埃をかぶった書架の隙間に、一冊だけ装丁の違う日誌を見つけた。震える手でページをめくると、そこには僕と同じ「力」を持っていたであろう、過去の生徒の苦悩が綴られていた。

『ルールを書き換えるたび、僕の記憶が失われていく。友は僕を忘れ、鏡の中の顔はのっぺらぼうになっていく』

『この代償はなんだ? これは、誰かが仕組んだ罠なのか?』

『「管理者」は、この学園の調和を望んでいる。けれど、その調和は、決められた未来という牢獄に過ぎない』

――その文字列を目で追った瞬間。

キーン、と耳鳴りがして、頭の中に直接、ノイズ混じりの声が響いた。

《世界の秩序を乱すな。定められた未来こそが、汝らの救済である》

それは声というより、純粋な意志の奔流だった。冷たく、無機質で、一切の感情を排した警告。これが「管理者」。この歪んだ箱庭を支配する、見えざる存在。僕は恐怖に日誌を取り落とした。背筋を氷の指が滑り落ちていくような感覚に、息が止まった。

第四章 決壊

「ミオが倒れた!」

教室に響いた叫び声に、僕は凍りついた。駆けつけた保健室のベッドで、ミオは蒼白な顔をして眠っていた。問題は、彼女の背後にあった。

彼女の「未来の幻影」が、まるで燃え尽きた炭のように真っ黒に変色し、輪郭が崩れ、砂のように消えかかっていたのだ。

僕が書き換えた「対等」というルールが、彼女の未来を支えていた他のルールと致命的な矛盾を起こした結果だった。未来を完全に失った者は、存在の座標を失い、この世界に留まることができない。僕の善意が、彼女の存在そのものを消し去ろうとしていた。

「どうして……こんな……」

僕の呟きは、誰の耳にも届かない。保健室の教師も、心配するクラスメイトも、僕のことを認識すらしていないようだった。僕はそこにいるのに、いない。まるで幽霊だ。

ミオの白い手首が、シーツから力なく垂れている。このままでは、彼女は消える。僕のせいで。

小手先の修正ではもう駄目だ。この学園を、未来を縛り付ける根源そのものを断ち切らなければ。たとえ、僕という存在が完全に消滅するとしても。後悔と絶望が、焼けつくような決意に変わった。もう、失うものは何もなかった。

第五章 最後の記述

学園で最も高い時計塔。その最上階に、全てのルールの起点となる、スクロールの中枢があるはずだ。僕は錆びた螺旋階段を駆け上がった。機械油と埃の匂いが、僕の最後の旅路を彩っている。

もう僕の顔を覚えている者はいない。僕の声は風の音に紛れ、誰にも届かない。指先は透き通り、触れた手すりの冷たささえ曖昧になっていた。

最上階の円窓から、月光が差し込んでいる。部屋の中央には、巨大な水晶の台座があり、その上に、全ての法則を束ねるスクロールの原典が静かに鎮座していた。黄金の文字が、まるで呼吸するように明滅している。

僕は胸元に手を伸ばす。そこにあるのは、もはや校章ではなかった。翼と天秤の紋様は完全に消え去り、月の光を吸い込んで乳白色に輝く、ただの「空白の石」。

これが、僕の存在と引き換えに手に入れた、最後の鍵。

僕はそれをペン先のように握りしめた。ひんやりとした石の感触だけが、僕がまだここにいることの唯一の証明だった。震える手で、学園の根幹を成す最終ルールへと、その石をかざす。

最終規則:全ての生徒の未来は、入学時に定められた『未来の幻影』に永久に束縛される

この一文が、僕らを檻に閉じ込めていた。さあ、終わらせよう。僕の、最後の仕事だ。

第六章 新たな管理者

僕が「空白の石」で最終規則をなぞり、新たな言葉を紡いだ瞬間、世界から音が消えた。

最終規則:全ての生徒の未来は、自らの選択によって、無限に紡がれる

黄金の文字が眩い光を放ち、僕の身体は足元から光の粒子となって霧散していく。痛みも、恐怖もなかった。ただ、ミオの顔が脳裏に浮かんだ。笑ってくれ。君の未来は、もう誰にも奪わせない。

意識が途切れる、その寸前。

僕は消滅したのではなかった。僕の意識は無限に拡散し、学園の壁に、床に、空に、そこに在る全てと融合した。僕は、学園そのものになったのだ。

目の前に広がったのは、無数の光の集合体だった。彼らは囁きかける。

《ようこそ、新たな管理者》

《我々は、かつて君と同じ選択をした者たちだ》

《我々は、生徒たちが確定した未来から逸脱し、消滅するのを防ぐために、この檻を維持してきた》

彼らこそが「管理者」の正体。良かれと思って未来を固定し、結果として無限のループに学園を囚えていた、優しすぎた魂の集合意識。

僕は彼らに応える。新しい世界の理として。

《ありがとう。でも、もう大丈夫》

《これからは、僕が見守る。彼らが迷い、傷つき、それでも自分の足で未来を選ぶ、その全てを》

意識を地上の保健室に向ける。ベッドの上で、ミオがゆっくりと目を開けた。彼女の背後には、もはや確定した幻影はない。代わりに、オーロラのように揺らめき、無数の色と形に変化する、無限の可能性そのものが光り輝いていた。彼女は窓の外を見て、何かを探すように、少しだけ寂しそうに微笑んだ。

僕の名前はもうない。顔も、過去も。

けれど僕はここにいる。この学園の全ての場所に。

風として彼らの髪を撫で、光としてその道を照らしながら。

生徒たちが自らの手で、空白のページに未来という物語を刻んでいくのを、永遠に見守り続ける。