第一章 影の蔓延る廊下

僕、神山湊(かみやまみなと)の目には、この学園の生徒たちが抱く未来への不安が、半透明の『影』として映る。それはまるで、魂から滲み出す墨汁のようだ。

廊下をすれ違う生徒たちの足元や肩には、大小さまざまな影がまとわりついている。数学の小テストに怯える友人の背中には頼りない黒い靄が、志望校の判定に悩む先輩の足元には、行く先を惑わすように粘ついた影が絡みつく。影は、不安が深まるほどに濃さを増し、時に具体的な形を帯びる。しかし、どれだけ他者の影がはっきりと見えても、僕自身の不安だけは、鏡を覗き込んでも、水面に顔を映しても、一度として見えたことがなかった。

放課後の美術室は、油絵の具とテレピン油の匂いが満ちていた。イーゼルの前に立つ幼馴染の陽菜(ひな)の肩には、ひときわ濃く、歪んだ絵筆のような形の影が突き刺さるようにまとわりついている。彼女は、次のコンクールに出す作品が描けず、もう何週間も思い悩んでいた。

「……また、何も描けなかった」

陽菜が絞り出す声は、乾いた絵の具のようにひび割れている。彼女の白い指が、真っ白なキャンバスの縁を虚しくなぞった。その指先に呼応するように、肩の影が禍々しく揺らめく。

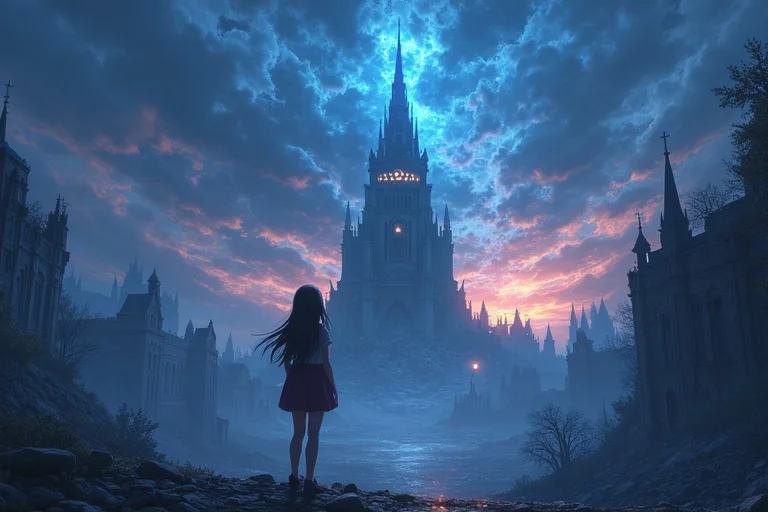

学園全体が、そんな陽菜の苦悩を煮詰めたような、重たい無気力に沈んでいた。かつては聞こえてきたはずの、部活動に励む声や、未来を語り合う笑い声はひどく遠い。誰もが分厚いガラス越しに世界を見ているかのように、その瞳から熱が失われていた。まるで、巨大な影が学園全体を覆い尽くそうとしているみたいに。

第二章 静寂の音楽室

その異変の原因に、僕はある心当たりをつけていた。西日が差し込む渡り廊下を抜け、旧館の音楽室へと向かう。埃と古い木の匂いがするその場所は、かつて学園で最も強く『夢の残響』が感じられる場所だった。

この学園の校舎には、生徒たちが抱いた夢や目標が『残響』として蓄積される。特にこの音楽室には、創設者である高名な音楽家が遺した『夢の残響』が、百年近く経った今もなお、色濃く焼き付いていたはずだった。扉を開ければ、誰もいないはずのピアノから情熱的な旋律の幻聴が聞こえ、鍵盤の上には、一心不乱に指を動かす誰かの手の幻影が浮かび上がる。床には、彼の流した汗の染みさえ、陽光の中に一瞬だけきらめいて見えたものだ。

しかし、今、そこに満ちていたのは完全な静寂だけだった。

耳を澄ましても、微かな音すらしない。目を凝らしても、ピアノはただの古い置物として沈黙している。床の染みも、空気のかすかな震えも、すべてが消え失せていた。まるで、物語がごっそりと抜き取られた本のように、そこは空っぽの空間になっていた。

創設者の『夢の残響』が、完全に消失している。

そして僕は思い出す。この奇妙な消失が起こった時期と、学園全体を影が覆い始めた時期とが、不気味なほど正確に一致していることを。

第三章 無色の木が示すもの

数日後、陽菜の影は限界まで濃くなっていた。もはや絵筆の形ではなく、彼女の全身を縛り上げる茨のようになっていた。彼女は美術室の隅で膝を抱え、ただキャンバスを睨みつけている。その瞳は、希望とは正反対の昏い色をしていた。

彼女を救いたい。その一心で、僕は学園の中庭に立つ一本の木を目指していた。

決して花を咲かせない『無色の木』。創設者が学園の開校記念に植えたと伝えられるその木は、全ての生徒の『夢の残響』を吸い上げて成長するのだという。僕はその伝説を確かめたかった。

湿った土の匂いがする中庭の中央、その木は静かに立っていた。葉も幹も、まるで色彩を失ったかのように、不思議なほど無機質な灰色をしている。生徒たちの誰も、この木に実がなるのを見たことがない。――だが、僕の目には見えた。

灰色の枝の一番高いところに、ひとつだけ。鉛のように鈍く、内側から淡い光を放つ果実が実っていた。

伝説の続きを思い出す。その実は、『不安の影』が最も濃い生徒にしか見えない。

自分の不安が見えないはずの僕に、その実が見える。それはつまり、僕自身が今、この学園の誰よりも深い、けれど自覚のない不安に苛まれているという証明だった。心臓が冷たい手で掴まれたような衝撃に、僕は息を呑んだ。

第四章 歪んだ理想の残響

僕は、覚悟を決めて枝に手を伸ばした。ずしりと重い実をもぎ取り、躊躇いを振り払うように、その硬い皮にかじりついた。味はなかった。ただ、冷たい砂を噛むような奇妙な食感が口の中に広がり、次の瞬間、世界がぐにゃりと歪んだ。

無数の声と映像が、濁流となって脳内になだれ込んでくる。

『完璧な絵を描かなければ、私に価値はない』――陽菜の絶望が、僕の胸を締め付けた。

『一度でも失敗したら、もう二度と立ち直れない』――廊下ですれ違った後輩の恐怖が、僕の足をすくませた。

他者の夢と不安が、僕自身の感情であるかのように渦を巻く。その奔流の奥深く、最も強く僕を引きずり込んだのは、見知らぬ男の記憶だった。燕尾服を着た、厳格な面差しの男。学園の創設者だ。

彼の夢は、あまりにも純粋で、そしてあまりにも強固だった。『私の創る学園の生徒は、誰もが完璧な未来を掴まなくてはならない。一点の曇りもない、輝かしい成功を。それ以外の未来など、断じて認めない』。

その極限の期待が、百年という時を経て、歪んだ呪いと化していた。彼の『夢の残響』は、生徒たちが抱くごく自然な、不完全な未来への想像――失敗するかもしれない、夢が叶わないかもしれないという些細な不安――に触れるたび、それを『許されざる欠陥』として断罪し、何倍にも増幅させていたのだ。

学園を覆う『絶対的な無気力』の正体。それは、創設者の歪んだ理想が具現化した、巨大な影だった。完璧ではない未来を夢見ることを許さない、優しくも残酷な絶望そのものだった。

第五章 透明な輪郭

創設者の記憶の渦から弾き出され、僕は中庭の土の上に膝をついた。ぜえぜえと肩で息をしながら、僕は自分自身の内側へと問いかける。

なぜ、僕だけが自分の影を見ることができなかったのか。

答えは、あまりにも単純な場所にあった。僕は、未来から目を背けていただけなのだ。陽菜のように明確な夢もなければ、他の生徒たちのように具体的な目標もない。失敗を恐れる以前に、挑戦すらしていなかった。「何者にもなれないかもしれない」という漠然とした恐怖を、見ないふりをすることでやり過ごしてきた。だから僕の不安には、濃くなるための具体的な形がなかったのだ。ただ、輪郭のない透明な影として、僕の魂の最も深い場所に沈殿していた。

僕は立ち上がり、美術室へと走った。

扉を開けると、陽菜が驚いたように顔を上げた。僕は彼女の前に立ち、息を切らしながら言葉を紡いだ。

「陽菜、完璧じゃなくていいんだ」

その言葉は、僕自身に向かって言い聞かせる言葉でもあった。

「失敗したっていい。思い通りにならなくたっていい。それでも、君が描きたいものを描けばいいんだ」

そう口にした瞬間、僕は初めて『見た』。自分の足元から、ゆらりと立ち上る、透明だったはずの影を。それは『何者にもなれないかもしれない僕』という、不確かで、頼りない、僕だけの不安の形だった。

僕はその影から目を逸らさなかった。それを受け入れた。その瞬間、僕の足元から生まれた小さな影が、まるで水面に落ちた一滴の雫のように、静かな波紋を広げた。

第六章 はじまりの蕾

僕の小さな影が学園に広がった波紋は、創設者の巨大な残響――完璧な未来しか許さないという呪い――に触れ、その強固な幻想を内側から打ち破った。

窓の外で、学園を覆っていた重苦しい影が、朝霧が晴れるように陽光の中へ溶けていくのが見えた。分厚いガラスが取り払われたように、世界が鮮やかな色彩を取り戻していく。廊下からは、ざわめきと、久しぶりに聞く軽やかな笑い声が響いてきた。

陽菜は、呆然と窓の外を眺めていたが、やがて視線を目の前のキャンバスに戻した。破り捨てようとしていたその白い平面に、彼女はそっと鉛筆を走らせ始める。その肩を縛りつけていた茨の影は、もうどこにもなかった。

僕は静かに美術室を後にして、再び中庭へと向かった。

色彩を失っていたはずの『無色の木』。その灰色の幹には、柔らかな陽光が降り注ぎ、ほんのりと温かみを帯びているように見えた。そして、僕は見つける。今まで一度も見たことのなかった、小さな、小さな白い蕾が、枝先に一つ、凛としてついているのを。

それは、完璧な未来ではなく、不完全な今を受け入れた僕たちが見つけ出した、新しい夢の始まりの形なのかもしれない。

僕は自分の足元に目を落とす。そこには、淡く、頼りないけれど、しかし確かな輪郭を持った僕自身の影が、静かに揺れていた。僕はその影と共に、これから歩き出すのだ。この、何が起こるか分からない、不完全で、だからこそ愛おしい未来へと。