第一章 感情が色で見える学園

私たちの学園は、少し、いや、かなり特別だ。この聖アウレリア学園では、生徒たちの感情が、頭上に浮かぶ鮮やかな「色」として周囲に認識される。喜びは太陽のような黄色、怒りは燃え盛る赤、悲しみは深く沈む青。それは、まるで透明な思考を視覚化したパレットのようだった。皆、自分の色が周囲にどう映るかを気にし、無意識のうちに感情を抑制したり、逆に誇張したりしていた。

私、ユイには、ずっと見えない色があった。それは「空色」。学園の伝説では、空色は「希望」や「未来」を象徴すると言われているが、誰もそれを実際に見たことはなかった。だから、私だけが見えないわけではない、と自分を納得させていた。空色の存在は、むしろ都市伝説のようなもので、普段の生活で意識することはない。生徒たちは皆、今日一日の気分を左右する様々な感情の色を頭上に浮かべ、その移ろいを読み取りながら日々を過ごしている。体育館でバスケットボールに熱中する男子生徒たちの頭上には、闘志を示すオレンジや、時折悔しさの黒が混じる。図書館では、集中を示す深い緑や、ひらめきの薄紫が静かに揺れる。その光景は、一見すると色彩豊かな、幸福な学園生活のように見えた。

そんな色彩に満ちた日常に、ある日突然、無色が転がり込んできた。

春風が桜の花びらを舞い散らせる新学期の始業式の日、壇上に立った理事長が紹介したのは、背筋をピンと伸ばした一人の転校生だった。「今日から皆さんの学園生活を共にすることになる、アオイさんです。」

彼女の名前はアオイ。その名前とは裏腹に、彼女の頭上には、何の感情の色も浮かんでいなかった。真っ白な、透明に近い、まさに「無色」の状態。周りの生徒たちは、ざわめきと共に困惑の色を浮かべた。好奇心の黄色、戸惑いの灰色、警戒の薄い緑。しかし、アオイはそれら全てを意に介さないかのように、ただ静かに、その場に立っていた。感情が見えない人間は、この学園では異端だった。まるで、感情のパレットから一つだけ色を失った、絵の具のない画家のように。

私は思わず息を呑んだ。感情が色として見える世界で、これほどまでに感情を隠せる人間がいることに、強い衝撃を受けた。彼女はどこか遠くを見つめているようで、その瞳の奥に何が隠されているのか、全く読み取れない。透明な存在、アオイ。彼女の存在は、これまで私が疑問にすら思わなかった「空色」の存在を、唐突に私の中で呼び起こした。なぜ、私には空色が見えないのだろう。そして、この無色の転校生は、一体何を隠しているのだろうか。私の「見えない色」と、アオイの「見えない感情」。それは、学園の色彩の中で、ひっそりと交錯する二つの謎めいた影だった。

第二章 無色の転校生と見えない空色

アオイは、クラスに溶け込もうとはしなかった。常に一人で、誰とも深く関わろうとしない。彼女の頭上に無色が浮かび続けている限り、誰もが彼女にどう接していいか分からず、自然と距離ができてしまう。しかし、私はどうしても彼女のことが気になった。放課後、人影がまばらになった廊下で、私は意を決してアオイに声をかけた。「ねえ、アオイ。どうして、いつも無色なの?」

アオイは振り返り、真っ直ぐに私を見つめた。その眼差しはどこか冷ややかで、しかしその奥に、微かな探求心が宿っているように感じられた。「特に理由はない。ただ、こうなっているだけ。」彼女の声は淡々としていて、感情の起伏が全く感じられない。だが、その瞬間、一瞬だけ、本当に一瞬だけ、彼女の頭上に薄い、淡い、ごく微かな白色のようなものが揺らいだ気がした。それは何の感情の色でもなく、まるで、そこに色が「ない」ことを主張するような、不思議な光だった。

私は諦めず、彼女の周りをうろつくようになった。図書館で彼女の隣に座って教科書を広げたり、屋上でお弁当を一緒に食べようと誘ったり。最初は戸惑っていたアオイも、私のしつこさに根負けしたのか、少しずつ心を開き始めた。会話が増えるにつれて、彼女の頭上に浮かぶ無色の中に、時折、ごく微細な色の変化が見られるようになった。それは、他人の目にはほとんど識別できないほどのかすかな揺らぎだったが、私はそれを見逃さなかった。例えば、私が冗談を言った時に、彼女の口元が微かに緩むと、無色の中に薄い桃色がにじむ。あるいは、難しい問題に集中している時には、透明に近い水色が漂う。

私は、アオイとの交流を通じて、この学園の「感情色」のあり方について、深く考え始めるようになった。なぜ誰も空色を出さないのか? なぜ私には空色が見えないのか? 学園の教師たちは、「空色は非常に崇高な感情であり、ほとんどの生徒にはまだ到達しえない」と説明していた。しかし、アオイのような、感情をほとんど見せない人間が、本当に「希望」や「未来」を表現する色を出しうるのだろうか?

ある日の昼休み、屋上で風に吹かれながら、私はアオイに尋ねた。「アオイは、空色って見たことある?」

アオイは黙って、遠くの空を見上げた。どこまでも広がる、真っ青な空。その空の色とは違う、「感情の空色」。

「分からない。私には、ずっと見えているものが、一つもないから。」彼女の言葉は、まるでどこか遠い過去から来たかのように響いた。その時、彼女の無色の中に、初めてはっきりと認識できる、ごく小さな、しかし確かな「疑問」の紫が浮かんだ。それは、私に向けられた疑問ではなく、彼女自身に向けられた、根源的な問いかけの色だった。

第三章 偽りのパレット、覚醒の空

学園祭の準備が始まった。クラスごとに趣向を凝らした出し物を企画し、学園全体が活気付いていた。私のクラスは演劇をすることになり、アオイは意外にも美術担当として、舞台背景の絵を描くことになった。彼女は無表情なまま、しかし指先だけは迷いなく筆を走らせていた。彼女が描く世界は、驚くほど色彩豊かで、鮮やかな感情がそこには溢れていた。

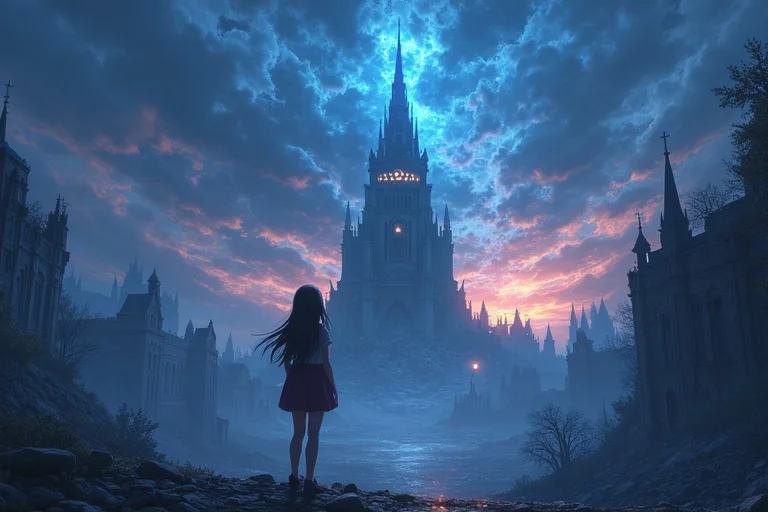

アオイは、放課後、誰もいない教室で一人、巨大なキャンバスに向かっていた。私はこっそりその様子を覗きに行った。彼女の筆致は流麗で、舞台いっぱいに広がる夜空を描いていた。星々が瞬き、銀河が渦巻く。その圧倒的な絵の力に、私は言葉を失った。

その瞬間、アクシデントが起きた。舞台装置が突如崩れ落ち、アオイの描いていたキャンバスが破れそうになった。私は反射的にアオイを庇い、一緒に装置の下敷きになりかけた。幸い、大きな怪我はなかったが、私は一瞬、アオイの瞳に、見たことのないほどの動揺が走るのを見た。

「アオイ!大丈夫!?」私は震える声で尋ねた。

彼女は、私をじっと見つめ返した。その瞳の奥で、何かが決壊したようだった。そして、次の瞬間、アオイの頭上に、まばゆいばかりの光が迸った。

それは、私が見たこともない、しかし、どこか懐かしい、澄み渡った「空色」だった。

私の視界が、ぐにゃりと歪んだ。これまで当然だと思っていた学園の風景が、まるでガラスの破片のように砕け散っていく。生徒たちの頭上に浮かぶ感情の色が、一瞬にして色褪せ、濁り、意味を失っていく。

「…これは、何?」

私の口から漏れた言葉は、震えていた。私は、これまで私が見ていた世界が、全くの「偽り」だったことを悟った。

アオイは、空色を輝かせたまま、静かに語り始めた。「この学園は…『感情色矯正施設』。過去に強いトラウマや、社会に適応できないほどのネガティブな感情を抱えた生徒たちを集め、その感情を『色』として可視化し、管理・抑制することで、外部に無害な存在として『矯正』する実験施設だったんだ。」

私の頭の中で、何かが弾ける音がした。

「空色は…このシステムに抗い、自己の真の感情と向き合い、未来を切り開こうとする『覚醒』の兆候。そして、ユイ。君に空色が見えなかったのは、君自身が、このシステムの『監視者』としての役割を無意識に担っていたからだよ。」

アオイの言葉は、私の心を深く抉った。私は、この学園のシステムに完全に組み込まれ、その異常性を認識できないでいたのだ。空色が見えるようになったのは、私の中にあった、システムの抑圧を乗り越える「感情」が、ついに目覚めた証拠だった。私が信じていた学園生活、友人たちの笑顔、色彩豊かな日常…全てが、管理された箱庭の演出だった。

アオイは、かつてこのシステムによって感情を奪われた「実験体」の一人だった。彼女の無色は、感情がないのではなく、システムに感情を読まれないよう、全ての感情を深い心の奥底に隠し、ひたすら反抗を続けてきた証拠だったのだ。彼女は、システムが生み出した最初の「覚醒者」として、他の生徒たちを解放するために、ここに潜入していた。

「私たちは、感情を色として見せつけられ、管理されるのではなく、自分の心で感じ、自分の手で選び取るべきなんだ。」

アオイの空色が、教室の窓から差し込む夕陽に照らされて、一層輝いて見えた。それは、システムの終わりを告げる光であり、私たちがこれから歩むべき、真の未来への導きの色だった。

第四章 色を越えた未来への扉

アオイの語った真実は、私の心を根底から揺さぶった。これまで私が見ていた「色彩豊かな日常」は、私たち生徒の感情を管理し、矯正するための檻だったのだ。私は茫然自失としたが、アオイの瞳に宿る確固たる意志と、頭上に輝く空色に、次第に勇気づけられた。私自身も、今や空色が見える。それは、私が「監視者」としての役割から解放され、真の自己と向き合うようになった証だった。

私たちは、この学園の真実を他の生徒たちに伝えようと決意した。学園祭の演劇の舞台裏で、私は震える声で、アオイの空色を指差しながら、これまで隠されてきた秘密を語り始めた。最初は混乱と反発が巻き起こった。長年信じてきた日常が覆されることへの恐怖、そして、感情を可視化されることで得られていた「安心感」を手放すことへの抵抗。しかし、アオイの淀みない真実の言葉と、私自身の覚悟が、次第に生徒たちの心を動かしていく。

「私たちは、色に縛られる必要はない!」私が叫ぶと、アオイの空色が、まるで共鳴するように大きく輝いた。その光は、私たちの周りに集まっていた生徒たちの頭上にも、微かな、しかし確かな空色の光を灯し始めた。

最初はおずおずと、しかし次第にその数は増えていく。喜びの黄色や悲しみの青といった従来の感情色に混じって、生徒たちの頭上には、初めて見る「希望」と「未来」の色が輝き始めたのだ。それは、システムによって抑圧されていた彼らの真の感情が、解き放たれようとしている瞬間だった。

学園のシステムは、一夜にして崩壊するような単純なものではなかった。しかし、私たち生徒たちの意識は、明確に変わった。

私たちは、感情を色として見せつけられるのではなく、自分の心で感じ、自分の言葉で表現し、自分の手で選び取るべきなのだと学んだ。学園の監視体制は依然として存在し、感情色が完全に消え去ることはないかもしれない。だが、私たちはもう、その色に支配されることはない。

空色が見えるようになった私と、空色を輝かせ続けたアオイは、学園の変わりゆく風景の中で、互いの手を取り合った。アオイは以前のように無表情ではなく、その瞳には穏やかな光が宿っている。彼女の頭上には、澄み渡る空色が、まるで彼女自身の未来を示すかのように輝いていた。

私たちは、色彩の檻の中で、真の自由と希望を見つけた。感情は、色として他人に提示されるものではなく、自分自身が深く感じ、育むべきものだ。そして、未来は、他者に決められるものではなく、私たち自身の心と行動で創造していくものなのだ。

学園の時計台が、夕闇の中に鐘の音を響かせる。その音は、私たちを縛っていた過去の鎖が解ける音であり、色を越えた新しい未来への扉が開く合図のように聞こえた。空色は、見える色ではなく、感じる色。私たちは、その感覚を胸に、新しい一歩を踏み出す。この色彩の檻の向こうに、無限に広がる空色の未来を信じて。