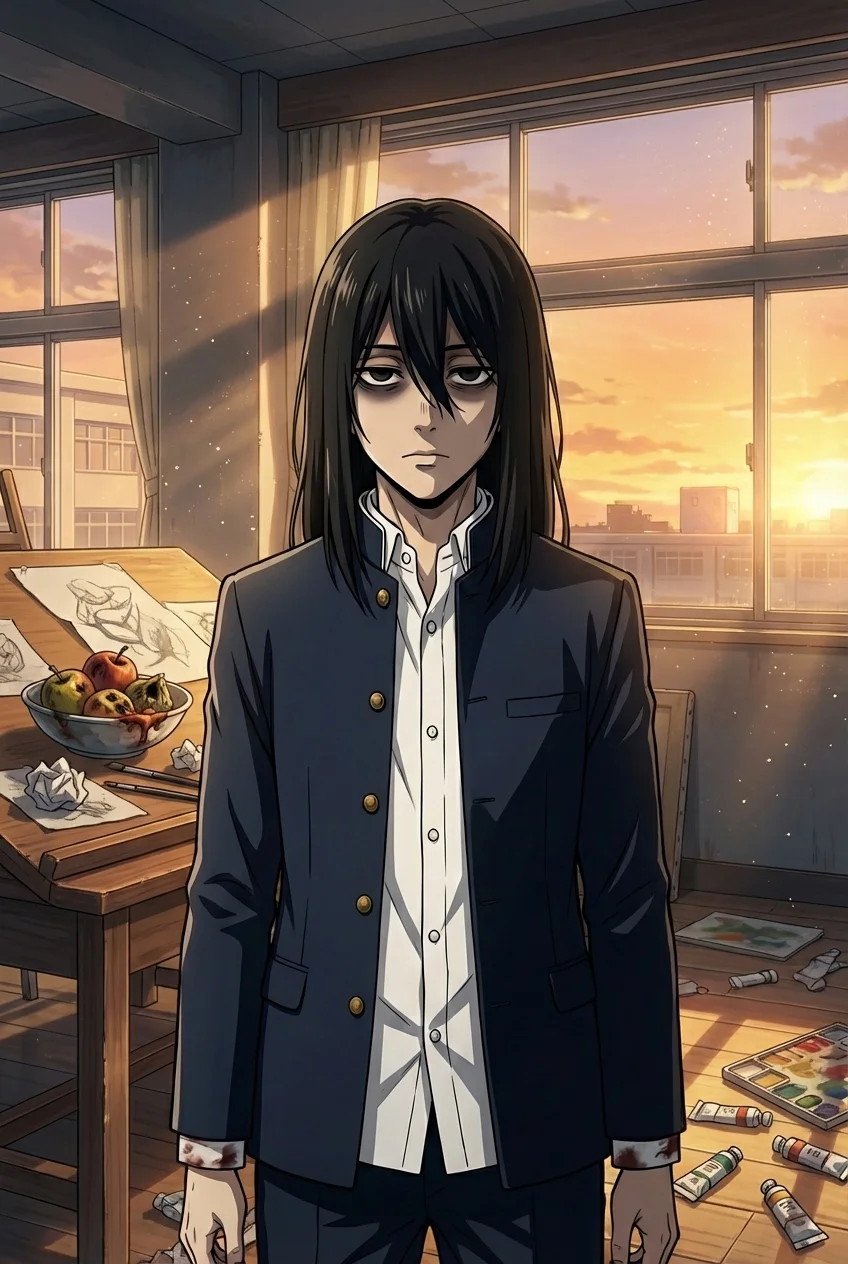

第一章 不協和音の庭

慧澄(けいちょう)学園の空気は、常に微かな光彩に満ちている。生徒たちが放つ『集中力』が、その純度に応じて物理的な形を成すからだ。数学の講義では精緻な多面体が、美術室では柔らかな曲線を描く光の靄が、図書館では金色の文字の粒子が、生徒たちの頭上に静かに浮かんでいる。

僕、音無響(おとなし ひびき)にとって、この学園は音で満ち溢れていた。ただの音ではない。モノや場所に染み付いた、人々の感情の記憶――『残響音』が、僕の耳にだけ絶え間なく流れ込んでくるのだ。机からは昨日の授業の焦燥が、渡り廊下からは数年前の告白の甘いときめきが、それぞれ固有の音色となって聴こえてくる。

しかし一週間前から、学園の中心にある中庭の一角から、耳を塞ぎたくなるほどの不協和音が漏れ出し始めた。喜び、怒り、悲しみ、そして名状しがたいほどの絶望。数多の感情が泥のように混ざり合い、僕の鼓膜を不快に震わせる。

そこには『空白の空間』があった。

視覚的には何もない。ただ、そこだけ風景が歪んでいるように感じられるだけだ。だが、誰もその空間に触れることはできず、意識さえも滑るように逸らされてしまう。まるで世界に開いた傷口のようだった。そして、その『空白』から漏れ出す残響は、学園の光景を少しずつ蝕んでいた。完璧な球体を保っていた上級生の集中力が不意に揺らぎ、鮮やかな色彩を誇っていた友人の光が、くすんだ灰色を帯びる瞬間が増えていた。

学園全体が、静かに調律を狂わせていた。その原因である不協和音の源に、僕だけが気づきながら。

第二章 無音のメトロノーム

「またその『音』の話? 音無くん、少し考えすぎじゃないかしら」

放課後の図書館。僕の向かいに座る神楽坂律(かぐらざか りつ)は、指先で自身の集中力の具現――寸分の狂いもない光の正十二面体――を回転させながら、やれやれと肩をすくめた。彼女は学園一の秀才で、その集中力は常に完璧な輝きを放っている。僕が聴く『残響音』の話を、彼女はいつも空想癖の一種だと片付けていた。

「でも、本当なんだ。あそこからは、叫び声みたいな音がする」

「叫び声? 私たちにはただの静かな中庭よ」

律の言う通りだった。誰もが『空白』を認識できずに通り過ぎていく。僕の言葉は、誰にも届かない。焦燥感が胸を焼く。

何か手がかりはないか。僕は学園の歴史を収めた資料室へ向かった。創立者、時任宗介(ときとう そうすけ)。百年に一人の天才と呼ばれた彼の研究資料を漁るうちに、古びた桐の箱を見つけた。中には、振り子のない奇妙なメトロノームが一つ。黒檀で作られたそれは、手に取ると奇妙なほど冷たく、そして――微かに、しかし確かに振動していた。

説明書きには、ただ一言。『心の律動を刻む』とだけ記されていた。

僕はその『無音のメトロノーム』を懐にしまい、再び中庭へ向かった。空白の空間に近づくにつれて、メトロノームの振動が激しくなっていくのが、服の上からでもはっきりと分かった。まるで、聴こえない音に共鳴しているかのように。

第三章 砕け散るプリズム

中庭の『空白』の前に立つ。ポケットの中のメトロノームが、心臓のように激しく脈打っている。不協和音の残響が、脳を直接揺さぶるように響いた。

「音無くん、何を……」

背後から律の声がした。彼女もまた、最近の学園の異変に、内心では不安を覚えていたのだろう。僕の奇行を止めに来たようだった。

僕がメトロノームを空間の境界線にかざした、その瞬間。

世界が揺れた。メトロノームの先端から淡い光が放たれ、僕の目の前に、一瞬だけ幻影が映し出された。古い研究室。山積みの資料。そして、頭を抱えて絶望する、白衣の男の姿――創立者、時任宗介の若き日の姿だった。

「きゃっ!」

律の短い悲鳴。振り返ると、彼女の頭上に浮かんでいた完璧な光の正十二面体に、一本の亀裂が走っていた。プリズムのように輝いていた光が乱反射し、その形がぐらりと揺らぐ。

「私の……集中力が……」

律は愕然として、自身の光を見上げた。学園一と謳われた彼女の完璧な集中ですら、『空白』の放つ不協和音の前では無力だった。その事実が、何よりも雄弁に危機を物語っていた。幻影はすぐに消えたが、メトロノームの熱い振動と、律の砕け散ったプライドの残響だけが、そこに生々しく残っていた。

第四章 創立者の絶望

翌日、異変は臨界点に達した。講堂で行われていた全校集会の最中、生徒たちの集中力の具現が、まるで連鎖反応のように次々と形を失い、砕け散ったのだ。美しい光彩に満ちていた講堂は、またたく間に頼りない陽炎のような光で満たされ、生徒たちの間に動揺が走る。

「みんな、落ち着いて!」

教師たちの声も、不安の残響音にかき消されていく。

今しかない。僕は壇上へ駆け上がると、ポケットからメトロノームを取り出し、『空白』のある中庭の方向へとかざした。

「みんな、聞いてくれ! この学園の不調の原因は、中庭にある!」

僕の叫びに、誰もが訝しげな視線を向ける。だが、その時だった。メトロノームがこれまでで最も激しく振動し、まばゆい光を放った。光は巨大なスクリーンとなり、講堂の壁一面に、鮮明な幻影を映し出した。

そこにいたのは、苦悩に満ちた創立者、時任宗介だった。彼は完璧な『学びの形』を追求するあまり、無数の失敗を重ねていた。幻影の中で、彼の集中力は何度も形を成しては崩れ、そのたびに彼の表情は絶望に歪んでいく。

『なぜだ……なぜ完璧に至れない!』

彼の悲痛な叫びが、僕の耳にだけ残響として響く。

『この失敗も、この焦りも、この嫉妬も……私の研究には不要なノイズだ!』

そして、彼はある禁じられた術式を起動した。自らの内なる『失敗の記憶』と『負の感情』のすべてを切り離し、一つの点に圧縮して、学園の地下深くに封印する。それが、『空白の空間』が生まれた瞬間だった。

幻影が消えた後、講堂は水を打ったように静まり返った。誰もが真実を理解した。学園を蝕んでいた不協和音は、外部からの脅威ではない。この学園の礎を築いた男が切り捨てた、彼自身の心の叫びだったのだ。

第五章 失敗という名の和音

沈黙を破ったのは、僕だった。震える声で、だが、はっきりと告げた。

「創立者は、成功だけを求めすぎたんだ。でも、失敗はノイズなんかじゃない。僕たちが何かを学ぶ過程で、必ず生まれるものだ。それを無理やり切り捨てたから、学園の調律は狂ってしまった」

僕は一度言葉を切り、生徒たち一人ひとりの顔を見渡した。

「あの空間を消す方法が、たぶん一つだけある。創立者が捨てた失敗を、僕たちが受け入れるんだ。自分の成功や完璧さじゃなく……自分の最も恥ずかしい失敗や、不完全な部分を、集中力で形にするんだ」

無茶な提案だった。この学園の理念そのものを否定するような行為だ。誰もが戸惑い、ざわめきが広がる。成功を可視化することがすべてだったこの場所で、失敗をさらけ出すことなど、できるはずがない。

その時、一人の生徒が静かに立ち上がった。律だった。彼女の正十二面体には、まだ痛々しい亀裂が残っている。彼女はまっすぐに僕を見ると、ゆっくりと目を閉じた。

やがて、彼女の頭上に新しい光が灯る。それは、完璧な多面体ではなかった。いびつで、所々が欠けていて、淡くしか輝かない、不格好な光の塊。それは、彼女が初めてコンクールで入賞を逃した時の、悔しさと無力感の形だった。

「……これが、私の失敗」

彼女の呟きは、マイクがなくても講堂の隅々まで響き渡った。

第六章 不完全さのソナタ

律の勇気に、誰かが応えた。一人、また一人と、生徒たちが自らの『失敗』を具現化し始める。計算ミスをした時の歪んだ数式。デッサンで狂ってしまった線の集合体。試合で空振りした時の、頼りない残像。

講堂は、これまで誰も見たことのない光景に包まれた。完璧で眩い光ではなく、弱く、不格好で、けれどどこか温かい、無数の『失敗の光』で満たされたのだ。それらの光は、まるで吸い寄せられるように講堂を抜け出し、中庭の『空白』へと流れ込んでいく。

僕が中庭に駆けつけると、泥のように濁っていた不協和音が、変化しているのが分かった。数多の『失敗の光』が空白に触れるたび、絶叫のような残響が一つ、また一つと鎮まっていく。それはまるで、長年忘れられていた痛みが、ようやく共感によって癒されていく過程のようだった。

やがて、最後の失敗の光が吸い込まれると、『空白』は静かにその輪郭を失い、まるで朝霧が晴れるように世界に溶けて消えた。

後に残されたのは、完璧な静寂。そして、その静寂の中から、新しい『残響音』が生まれ始めた。それは、成功の誇らしさと、失敗の痛み、その両方を受け入れた、複雑で、豊かで、そしてどこまでも優しい和音だった。

学園の空気は変わった。生徒たちの頭上に浮かぶ集中力は、もう完璧な形だけではない。時折、小さな欠けや歪みが見える。だが、誰もそれを恥じようとはしなかった。その不完全さこそが、人が学び、成長する過程で奏でる、かけがえのない音色なのだと、誰もが知ったからだ。

僕の手の中で、役目を終えたメトロノームが最後のひと揺れを伝え、完全に沈黙した。僕は目を閉じ、学園が奏で始めた新しいソナタに、ただ静かに耳を澄ませていた。それは僕が今まで聴いた中で、最も美しい響きを持っていた。