第一章 腐臭の街

灰色の空気が澱むこの街では、誰もが過去の亡霊に取り憑かれている。人々は首や手首に、古びた輝きを放つ宝石や金属片を身につけていた。それは「幸福の残渣」、かつて確かに存在した幸福な記憶の結晶だ。それを失くした者は、他者の記憶から薄れ、やがて世界から完全に消滅する。だから人々は、新しい幸福を求めるリスクを冒すより、色褪せた過去にしがみついて生きることを選んでいた。

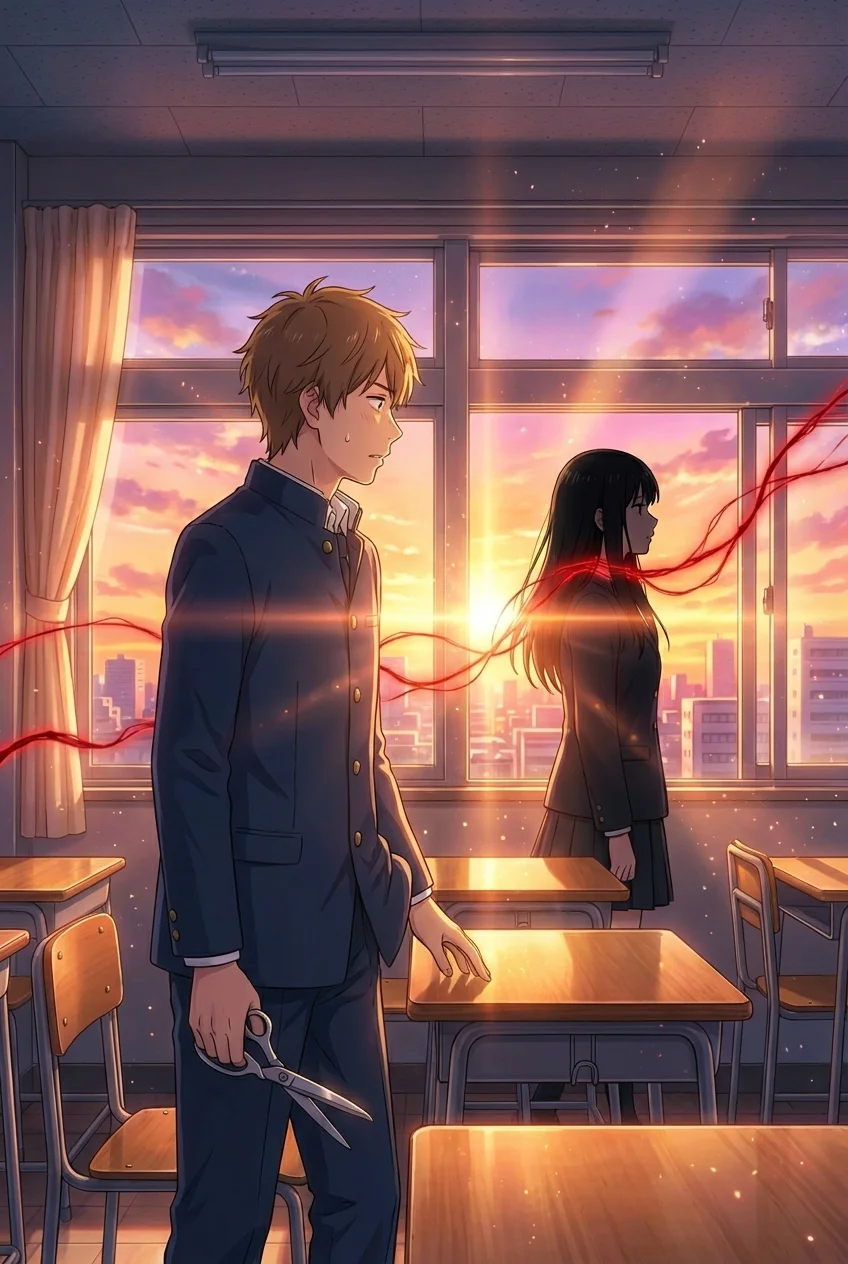

俺、アキは、その停滞した世界の異物だった。

石畳の路地を抜けると、広場で幼い少女が痩せた子犬を抱きしめていた。その純粋な笑い声が、空気に微かな亀裂を入れる。その瞬間、俺の胸の奥が灼けるように痛んだ。

少女の胸元から、陽だまりのような温かい光が生まれ、掌大の光球となって宙に浮かび上がる。それは少女の「最も愛する記憶」。亡き母に頭を撫でられた温もりの記憶だ。黄金色に輝く結晶は、息を呑むほどに美しかった。

だが、次の瞬間。

美しい結晶に黒い亀裂が走り、まるで熟れすぎた果実が崩れるように、じゅくり、と音を立てて腐敗し始めた。芳醇な幸福の香りは、瞬く間に臓腑を掻き乱すほどの腐臭へと変わる。強烈な吐き気が喉を突き上げ、俺はその場に膝をついた。胃液の酸っぱい匂いと、消え去った幸福の腐臭が混じり合い、脳髄を揺さぶる。

少女の笑顔は変わらない。彼女は自分の身に何が起きたのか知らない。ただ、俺だけが、今この世界で生まれたばかりの真の幸福が、無惨に腐り落ちたことを知っている。俺のこの呪われた能力が、それを引き起こしたのだ。

俺は、幸福の葬儀屋だった。誰にも知られず、弔う者もなく、ただ一人で幸福の死骸を嗅ぎ続ける。

第二章 禁忌の書庫

この呪いの根源を、そしてこの世界の歪んだ法則の正体を知りたい。その渇望だけが、俺を突き動かしていた。足は自然と、街で最も古い建造物――忘れられた知識の墓場、大書庫へと向かっていた。

高く積まれた書架の迷路を進むと、埃と古い紙の匂いの奥に、微かなインクの香りがした。香りの主は、書庫の司書だというユナという女だった。彼女は、窓から差し込む細い光の中で、巨大な革張りの本を静かにめくっていた。

「何かお探しですか?」

色素の薄い瞳が俺を捉える。彼女の首には、ひときC.P.輝いていたであろう、小さな水晶の残渣が揺れていた。

「世界の始まりについて知りたい」

俺の唐突な問いに、彼女は驚くでもなく、静かに本を閉じた。「禁忌の領域、ですね」と彼女は囁いた。「創始者様は、自らの『幸福の残渣』をすべて失い、それでもこの世界を創ったとされています。……でも、そんなことが本当に可能なのでしょうか」

彼女もまた、この世界の理に疑問を抱く稀有な存在だった。

「書庫の最深部、『始原の区画』に、創始者様に関する唯一の記録があると聞きます。ですが、そこは誰にも入ることが許されていない場所です」

ユナの瞳の奥に、知的好奇心とは異なる、切実な光が宿っているのを俺は見逃さなかった。彼女もまた、この色褪せた世界で何かを探している。俺たちは、同じ種類の渇きを抱えているのかもしれない。

第三章 虚ろな首飾り

俺たちは共に、禁忌の記録を探し始めた。埃っぽい書庫で過ごす時間は、奇妙な安らぎを俺に与えた。ユナの隣で古文書の頁をめくっていると、胸の奥で疼く呪いの痛みが和らぐような気がした。

ある日の午後、ユナが古い詩集の中に、美しい星の挿絵を見つけた。

「綺麗……」

彼女は無意識にそう呟き、心の底から微笑んだ。その瞬間、俺の胸に下げた『虚ろな幸福の首飾り』が、どくん、と心臓のように脈動した。銀のチェーンに繋がれた透明な宝石が、冷たい光を放つ。

だが、ユナの幸福は、まだ世界を揺るがすほどの「真の幸福」ではなかった。腐敗は起きない。代わりに、宝石は急速に光を失い、暗く濁った。そしてその表面に、一瞬だけ幻影が映し出される。それは、幼いユナが、母親の『幸福の残渣』が砕け散るのを見て泣き叫ぶ、忌まわしい記憶の光景だった。

「ひっ……!」

ユナは息を呑み、顔を青ざめさせた。首飾りが彼女のトラウマを暴き出したのだ。

「すまない……」

俺は彼女から距離を取った。安らぎを感じたのは、ただの幻想だった。俺の存在そのものが、他者を傷つける毒なのだ。しかし、ユナは震える手で俺の腕を掴んだ。

「違う。怖かったけど……でも、あなたのせいじゃない。私たちは、真実を知らなくてはならない。過去の恐怖に、囚われたままではいけない」

彼女の瞳は、恐怖を乗り越えようとする強い意志に燃えていた。

第四章 創始者の真実

ユナの決意に導かれ、俺たちはついに書庫の最深部、『始原の区画』にたどり着いた。そこには、台座の上に安置された一つの水晶だけがあった。俺たちがそれに触れると、水晶は光を放ち、立体的な映像を空間に投影し始めた。それは、世界の創始者が遺した記録だった。

老人の姿をした創始者は、静かな声で語り始めた。

かつてこの世界は、人々が生み出す幸福のエネルギーで満ち溢れていた。しかし、際限なく増え続ける幸福は、やがて世界の許容量を超え、時空そのものを歪ませる飽和状態を引き起こした。世界は自らの幸福によって崩壊する寸前だった。

『私は世界を救わねばならなかった。そして……愛する彼女の幸福を守りたかった』

創始者はシステムを構築した。人々から「真の幸福を感じる能力」を奪い、代わりに過去の幸福の記憶である「残渣」に固執させることで、エネルギーの発生を抑制した。しかし、それでも稀に生まれてしまう「真の幸福」は、システムにとって劇薬となる。

『だから私は、安全装置を創った。システムから溢れ出る真の幸福を感知し、世界に影響を及ぼす前に無に帰す存在……幸福を腐敗させる者を』

記録の最後に、創始者がゆっくりとこちらを向いた。その皺の刻まれた顔は、紛れもなく、未来の俺、アキの姿だった。そして、彼の傍らで穏やかに微笑む女性は、ユナと瓜二つだった。

俺は、未来の自分が愛する者を、そして世界を守るために作り出した、呪われた装置そのものだったのだ。

第五章 選択の刻

時間が止まったかのような沈黙が、二人を包んだ。俺は、これから自分が辿る運命の残酷さに、立っていることさえ困難だった。愛する女を守るために、全人類から幸福を奪い、自らは永遠に幸福を腐敗させ続ける孤独な存在になる。それが俺の未来。

絶望に沈む俺の手を、ユナの温かい手がそっと握った。

「そうだったのね……あなたは、世界を守っていたんだ」

彼女は泣いていなかった。その瞳は、慈愛と、そして覚悟に満ちていた。

「もし、それがあなたの運命だとしても……私は、あなたと出会えて、今、この瞬間が本当に幸せよ」

その言葉は、呪いだった。あまりにも純粋で、温かく、そして力強い「真の幸福」の告白。

俺の胸の首飾りが砕けんばかりに脈動し、ユナの胸元から、これまで見たこともないほど眩い光の結晶が生まれた。それは、俺と共に真実を知り、それでも俺の手を握ってくれた、この瞬間の記憶そのものだった。世界が、その幸福の重さに軋む音が聞こえる。

選択の時が来た。

この幸福を腐敗させ、世界の均衡を守り、創始者としての宿命を受け入れるか。

それとも、運命に抗い、ユナとの幸福を選ぶか。だが、そうすれば、この光は世界を崩壊させる引き金となるだろう。

第六章 孤独な戴冠

俺は涙で滲む視界の中、目の前で輝くユナの記憶を見つめた。彼女の笑顔。彼女の温もり。俺が初めて手にした、本物の宝物。

「君を守る。……この世界ごと」

絞り出した声は、自分でも驚くほど静かだった。俺は震える指を伸ばし、光り輝く結晶にそっと触れた。

触れた瞬間、世界から一切の音が消えた。美しい光は、悲鳴も上げずに黒く変色し、まるで燃え尽きた灰のように、さらさらと俺の指の間から崩れ落ちていった。

心を抉るような絶望と、臓腑を裏返すほどの吐き気が、過去最強の奔流となって俺を襲う。愛する者の幸福を、この手で握り潰した痛みだった。

ユナは、微笑んでいた。だが、その体は足元から透き通り始めていた。彼女は、真の幸福を知ることで、「残渣」に縛られた世界の法則から解き放たれたのだ。

「ありがとう、アキ……」

囁きと共に、彼女は光の粒子となって霧散し、俺の記憶の中からさえも、その存在が消えていった。後には、彼女が握ってくれた手の温もりの残滓だけがあった。

俺は一人、静寂に包まれた書庫に立ち尽くす。胸の『虚ろな幸福の首飾り』は、もう脈動しない。砕け散り、ただの石ころになっていた。俺自身が、その機能を継承したのだから。

腐臭の街に戻る。人々は相変わらず、古びた残渣を握りしめて生きている。誰も、世界が今救われたことなど知らない。俺が、何を犠牲にしたのかも。

俺は、残渣の守り人。永遠に孤独な腐敗者。

幸福の死骸が満ちるこの世界を、ただ一人、歩き続ける。その顔に浮かぶ表情が、絶望なのか、それとも愛なのか、俺自身にももう分からなかった。