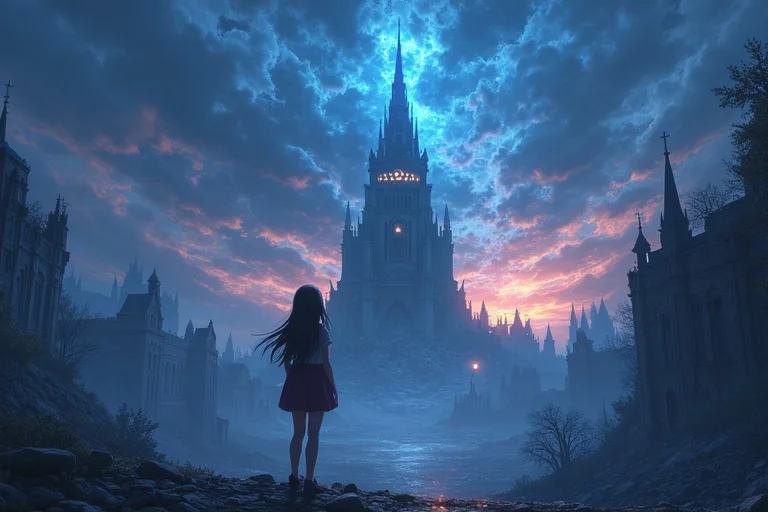

第一章 いつわりのプロローグ

僕のファインダーが捉える世界は、いつも静かで、色がなかった。

写真部に所属する高校二年生、水無月湊(みなづきみなと)。僕の被写体は、人のいない風景ばかりだ。朝靄のかかる校庭、西日に染まる空き教室、雨粒に濡れる紫陽花。そこに人の気配はない。人を撮るのが、怖かった。レンズを向けた瞬間、相手の心の内側まで暴いてしまうような気がして。そして、その写真が誰かを傷つけるかもしれないという、過去の小さな失敗が、重たい鎖となって僕の心に絡みついていた。

だから僕は、いつも校舎の屋上の金網越しに、ミニチュアのような街を撮っていた。誰にも干渉されず、誰の心もかき乱さない、安全な場所。それが僕の世界のすべてだった。

その日も、僕は同じ場所にいた。乾いた風が頬を撫でる放課後。ファインダーを覗き、構図を決めた瞬間、レンズの隅に何かが映り込んだ。人の姿だ。僕は慌ててカメラを下ろす。

そこにいたのは、クラスメイトの天野陽菜(あまのひな)だった。

太陽みたいに明るくて、いつも輪の中心で笑っている、僕とは対極の存在。その彼女が、給水塔の陰で、ひとり膝を抱えて静かに泣いていた。肩が小さく震えている。いつもキラキラと輝いて見える彼女の周りだけ、時間が止まったように空気が淀んでいた。

なぜ、彼女がここに? なぜ、泣いている?

好奇心と罪悪感がせめぎ合う中、僕の指は、ほとんど無意識にシャッターを切っていた。

カシャッ。

静寂を切り裂く乾いた音に、陽菜の肩がびくりと跳ねた。ゆっくりとこちらを振り向いた彼女の瞳は、驚きに見開かれ、涙で濡れていた。気まずい沈黙が流れる。何か言わなければ。ごめん、と。でも、言葉が出てこない。

すると、予想もしない言葉が彼女の口から紡がれた。

「……今の、消さないで」

涙の跡が残る頬で、彼女はふっと力なく笑った。

「ねえ、水無月くん。お願いがあるの」

そして、僕の日常を根底から覆す、奇妙な契約が始まった。

「私を撮ってくれないかな。でも、ひとつだけ条件があるの。――絶対に、私の顔は写さないで」

第二章 フレームの中の秘密

陽菜との不思議な撮影会は、その翌日から始まった。

「今日は、三階の音楽室。西日が差し込む時間帯がいいな」

彼女は僕を、まるで専属のカメラマンのように扱った。僕は戸惑いながらも、断ることができなかった。屋上で見た彼女の涙が、脳裏に焼き付いて離れなかったからだ。

陽菜は約束通り、決して顔をレンズに向けなかった。ピアノの鍵盤をなぞる、繊細な指先。窓の外を眺める後ろ姿。図書室の古い木の床に落ちる、セーラー服の影。僕は言われるがまま、彼女の「部分」を切り取っていく。

最初はぎこちなかった僕らだが、撮影を重ねるうちに、少しずつ言葉を交わすようになった。

「水無月くんって、いつも静かだよね。世界をじっと見てる感じ」

夕暮れのグラウンドで、走り去る陸上部員たちに背を向けながら、陽菜が言った。

「……別に。ただ、人と話すのが苦手なだけだよ」

「ふふ、正直。でも、水無月くんの写真、好きだよ。誰もいないのに、なんだか優しい感じがする」

優しい、だなんて言われたのは初めてだった。僕の写真は、ただの記録で、無機質な風景画だと思っていたのに。陽菜の言葉は、乾いた心に染み込む水滴のように、じんわりと温かかった。

彼女はよく、姉の話をした。

「私にはね、双子の姉がいるの。すごく綺麗で、私なんかよりずっと頭も良くて……自慢のお姉ちゃんなんだ」

そう語る彼女の声は、誇らしさと、どこか遠くを見つめるような切なさが入り混じっていた。

ファインダー越しに見る陽菜は、まるでカメレオンのようだった。教室では快活な少女、図書室では物憂げな哲学者、屋上では風と戯れる妖精。僕は彼女の様々な「色」に魅了されていった。そして気づけば、人を撮ることへの恐怖は薄れ、もっと彼女を知りたい、彼女という存在の核心に触れたい、という強い衝動に駆られていた。

僕のカメラのメモリは、顔のない陽菜の写真で埋め尽くされていく。それは、僕と彼女だけの秘密のアルバム。この歪な関係が、僕に奇妙な安らぎを与えていた。彼女の笑顔の裏にある影の正体も知らずに。

第三章 君が背負うセカイ

秋風が文化祭の香りを運び始めた頃、写真部の顧問から展示会の話が出た。部員それぞれがテーマを決め、作品を発表するのだ。僕の頭に浮かんだのは、もちろん陽菜の写真だった。顔のないポートレート。タイトルは『不在の存在証明』。我ながら気取っているとは思うが、本気だった。

放課後、いつもの屋上で陽菜にそのことを伝えた。

「文化祭で、君の写真を展示したいんだ」

僕の言葉を聞いた瞬間、陽菜の顔から血の気が引いた。さっきまでの穏やかな空気が、ガラスのように砕け散る。

「……だめ」

絞り出すような、か細い声。

「絶対に、だめ」

「どうして? いい写真だと思う。君の魅力が……」

「魅力なんかじゃない!」

彼女は叫んだ。それは僕が今まで聞いたことのない、悲痛な響きを帯びていた。

「あれは……あれは、私じゃないから!」

瞳にみるみる涙が溜まっていく。そして、堰を切ったように、すべての真実が溢れ出した。

「私のお姉ちゃん……月菜(つきな)は、ずっと病院にいるの。小さい頃からの病気で、学校にもほとんど通えなかった」

陽菜は、震える声で語り続けた。

「あの子は、外の世界を知らない。だから私は、姉さんが見たがっていた『学校』の景色を、代わりに体験して、伝えてあげたかった……」

僕が撮っていたのは、陽菜ではなかった。陽菜が演じる、ここにいるはずだった姉の「月菜」だったのだ。顔を写さなかったのは、写真の中の少女が、陽菜でもあり、月菜でもあるため。姉が、まるで自分がそこにいるかのように感じられるための、二人だけの儀式だった。

「でも、もう……」

陽菜の言葉が途切れる。

「一週間前、お医者様に言われたの。……もう、今年の冬は越せないかもしれないって」

陽菜の明るさは、絶望を隠すための必死の仮面だった。姉の命の灯火が消えかけている恐怖と戦いながら、彼女はずっと一人で笑っていたのだ。

僕がファインダー越しに見ていたのは、一人の少女の断片ではなかった。失われゆく命への祈り。姉妹の深い絆。そして、残酷な運命に抗おうとする、悲痛な魂の叫びだった。

世界が、ぐらりと揺れた。僕が撮っていたものの重さに、立っていられなかった。

第四章 二つの太陽

真実を知った夜、僕は眠れなかった。僕の写真は、ただの自己満足だったのではないか。彼女たちの聖域に、土足で踏み込んでしまったのではないか。後悔と無力感で胸が張り裂けそうだった。

でも、このまま終わりにはできない。僕にしか、できないことがあるはずだ。

翌日、僕は陽菜を見つけ、頭を下げた。

「病院に、連れて行ってほしい。月菜さんに、会わせてくれないか」

陽菜は驚いた顔をしたが、僕の真剣な眼差しに、静かに頷いた。

病院の白い部屋。そこに、月菜さんはいた。陽菜と瓜二つの顔。けれど、その笑顔はガラス細工のようにはかなく、陽菜の太陽のような輝きとは違う、静かな月の光を放っていた。

「あなたが、湊くん?」

月菜さんは、ベッドの上でか細く微笑んだ。

「いつも、陽菜から話を聞いてる。あなたの写真、大好きなの。私を、色々な場所に連れて行ってくれるから」

その言葉に、僕はどうしようもなく涙がこぼれた。

僕はずっと逃げていた。人を撮ることから、人と関わることから。でも、僕の写真が、確かに誰かの心を照らしていた。

僕は、震える手でカメラを構えた。

「陽菜、月菜さんの隣に」

陽菜は頷き、月菜さんの手をそっと握った。レンズ越しに見た二人は、あまりにも美しく、そして切なかった。同じ顔をした二つの魂が、互いを慈しむように微笑み合っている。

僕は、恐怖を乗り越えた。シャッターを切った。

それは、僕が初めて人の「心」を写した一枚だった。

文化祭当日。写真部の展示スペースの壁に、僕はたった一枚だけ写真を飾った。

手を取り合って微笑む、陽菜と月菜さんの写真。

タイトルは、『二つの太陽』。

多くの人が、その写真の前で足を止め、何かを感じるように静かに見入っていた。

第五章 ファインダー越しの、はじまり

厳しい冬が訪れ、桜の蕾が膨らみ始めた頃、月菜さんは静かに旅立った。

卒業式を間近に控えた、ある晴れた日の放課後。僕は、あの屋上にいた。隣には、陽菜がいる。

悲しみを乗り越えた彼女の横顔は、冬の澄んだ空気の中で、凛とした強さを宿していた。

「ありがとう、湊くん」

陽菜が、ぽつりと言った。

「あの一枚があったから。私、ちゃんと前に進める。姉さんの分まで、ちゃんと笑って生きていける」

陽菜は僕の方を向き、少し寂しげに、でも、とても力強く微笑んだ。それは、僕が今まで見たどの彼女とも違う、ありのままの天野陽菜の顔だった。

僕はカメラを構える。

ファインダーの向こうで、彼女の髪が柔らかな光に透けて、きらきらと輝いた。

もう怖くはない。

この世界は時に残酷で、理不尽なことばかりだ。でも、だからこそ、こんなにも美しい瞬間がある。

カシャッ。

乾いたシャッター音が、春の訪れを告げる空に、小さく響いた。

それは、終わりを告げる音じゃない。

僕と、僕の世界が、本当の意味で色づき始める、始まりの音だった。