第一章 硝子の少女と空の背嚢

僕、水島湊の背嚢は、いつも羽のように軽かった。

この私立碧硝(へきしょう)学園では、誰もが目に見えない「記憶」を背負って生きている。喜び、悲しみ、後悔、愛情。それら一つ一つの経験が、色とりどりの結晶となり、背中に見えない形で背負う「記憶の背嚢」を満たしていくのだ。そして、その「重さ」こそが、その人間の深みであり、価値だとされていた。

卒業式には「記憶の秤」と呼ばれる儀式があり、最も重い記憶を背負った者が、その年の最優等生として表彰される。だから皆、必死に経験を積み、心を揺さぶり、重くなろうと足掻いている。

そんな学園で、僕の背嚢は屈辱的なほどに軽かった。大きな喜びも、胸を抉るような悲しみも知らない。平坦な毎日が、僕の背中を空っぽにしていた。友人たちの、ずっしりと充実した気配を感じるたび、僕は自分が空虚な存在であるかのように思えて、小さく俯くしかなかった。

その日も、空は僕の心みたいに、灰色の雲に覆われていた。昼休み、教室の喧騒から逃れるように、立ち入り禁止の屋上のドアノブに手をかける。ここだけが、僕の軽さを誰にも見られずに済む場所だった。

霧雨がアスファルトを濡らす中、そこに先客がいたことに僕は息をのんだ。

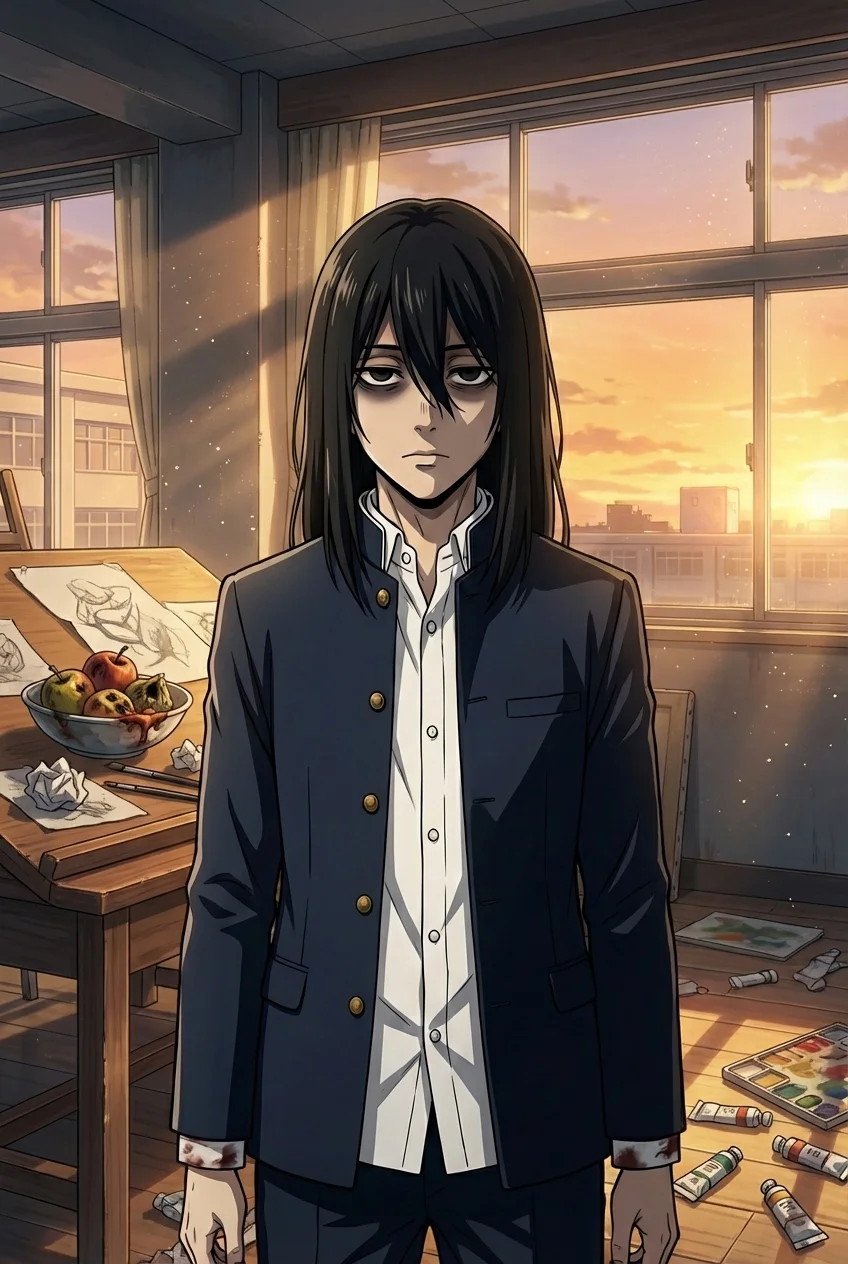

フェンスの前に、一人の少女が立っていた。見慣れない制服。細い肩。雨に濡れた黒髪が、白い頬に張り付いている。彼女の存在そのものが、まるでこの世から切り取られた絵画のように儚く、非現実的だった。

だが、僕が本当に驚いたのは、彼女から放たれる圧倒的なまでの「重さ」だった。比喩ではない。彼女の周囲の空間が、重力で歪んでいるかのように錯覚するほどの存在感。僕が一生かかっても得られないであろう、途方もない記憶の質量。彼女は、その重さに耐えるように、か細い身体を懸命に支えていた。

「誰……?」

僕の声に、少女はゆっくりと振り返った。硝子玉のように透き通った瞳が、僕を射抜く。その瞳には、僕が知らない幾千もの夜と、幾万もの涙が溶け込んでいるように見えた。

「あなたは……軽い、のね」

少女は、少し寂しそうに微笑んだ。

「月代栞(つきしろしおり)。昨日、転校してきたの」

聞いたことのない名前だった。こんなにも強烈な存在なら、すぐに噂になるはずだ。

彼女はふらり、と一歩僕に近づいた。そのたびに、僕の肩にまでずしりとした圧力がかかる。

「お願いがあるの」彼女は震える手で、自分の胸元に触れた。すると、その白いブラウスの襟元から、淡い光が漏れ出す。彼女がそっと取り出したのは、拳ほどの大きさの、深く澄んだ青色の結晶だった。まるで、真夏の海をそのまま閉じ込めたような、美しい輝き。

「私の記憶を、少しだけ預かってくれない?」

栞は、その青い結晶を僕に差し出した。それは、彼女が背負う膨大な記憶の中の、たった一つのかけらに過ぎないのだろう。それでも、僕には分かった。その一粒が、僕の全存在よりも、遥かに重いことを。

僕はなぜか、拒否できなかった。まるで、そうすることが運命であったかのように、震える指を伸ばし、その冷たく滑らかな結晶に触れた。

その瞬間、ずしり、と僕の背中に、今まで感じたことのない重みがのしかかった。膝が折れそうになるのを、必死で堪える。同時に、僕の脳裏に、自分のものではないはずの光景が鮮やかに流れ込んできた。

―――どこまでも続く青い海。寄せては返す波の音。潮風の匂い。素足に触れる砂の、暖かくてくすぐったい感触。そして、たった一人でそれを見つめている、途方もない解放感と、ほんの少しの寂しさ―――

「ありがとう」

栞の声で、僕は我に返った。顔を上げると、彼女の姿が雨の中で透け始めている。

「え……?」

「忘れないで。それは、確かにそこにあったものだから」

そう言い残し、月代栞は、まるで最初から何もなかったかのように、霧雨の中へ溶けるように消えてしまった。

後には、僕の背嚢にずっしりと食い込む青い結晶の重みと、まだ耳に残る波の音だけが、生々しく残されていた。

第二章 僕のものではない海の記憶

翌日、学園はいつもと何ら変わらない日常を繰り返していた。僕は昨日の一件が夢だったのではないかとさえ思い始めていた。だが、背中にのしかかる確かな重みが、それを現実だと告げている。歩くたびに、階段を上るたびに、青い結晶は僕の存在を主張し、肩に食い込んだ。友人たちは、僕を見て不思議そうな顔をした。

「湊、なんか今日、雰囲気違うな。どっしりしたっていうか」

彼らの言葉に、僕は曖昧に笑うしかなかった。僕の内実が空っぽなままであることを、誰にも知られたくなかった。

僕は月代栞を探した。昨日転校してきたという彼女のクラスを訪ね、教師に尋ね、事務室で名簿を調べてもらった。しかし、答えはいつも同じだった。

「月代栞? さあ、そんな生徒は在籍していませんが」

まるで集団催眠にかかったかのように、誰も彼女を知らなかった。彼女の存在した痕跡は、この学園のどこにも残されていなかった。唯一の証拠は、僕が背負うこの青い結晶だけ。

夜、自室のベッドで横になっても、重さのせいでなかなか寝付けなかった。結晶に意識を集中すると、あの海の光景が再び心をよぎる。それは単なる映像ではなかった。潮風が肌を撫でる感触、遠くで鳴く海鳥の声、太陽の眩しさに細めた目の痛みまで、五感の全てが僕の中に流れ込んでくる。

その記憶は、紛れもなく「幸福」に満ちていた。一人きりの静かな時間。誰にも邪魔されない、世界と自分だけの対話。それは、常に他人の「重さ」を羨み、自分の「軽さ」に劣等感を抱いていた僕にとって、眩しすぎる光景だった。

僕は知らず知らずのうちに、その記憶に救われていた。空っぽだった僕の背嚢に、初めて意味のある重さが加わった。それが借り物だと分かっていても、嬉しかった。同時に、こんなにも美しい記憶を持つ栞という少女は、一体何者なのだろうという疑問が、僕の心を支配していった。

彼女はなぜ、このたった一つの幸福な記憶を僕に託したのだろう。なぜ、彼女の存在は消されてしまったのだろう。

僕は、まるでパズルのピースを探すように、栞の手がかりを求めて学園を彷徨った。彼女が立っていた屋上、彼女が話した「転校してきた」という言葉。何か繋がりがあるはずだ。僕は、学園で最も古い場所、膨大な記憶の貯蔵庫とも言われる中央図書館へ向かった。特に、今はほとんど使われていない旧館の書庫に、何か秘密が眠っているような気がしたのだ。

埃っぽい書庫の匂いが鼻をつく。高い天井まで届く本棚が、迷路のように入り組んでいた。僕は一冊ずつ、学園の古い記録を手に取った。卒業アルバム、学籍簿の控え、過去の学園史。しかし、どこにも「月代栞」の名は見つからない。

諦めかけたその時、僕は一冊の古びた日誌を見つけた。それは、何十年も前の、一人の司書教諭が綴ったものだった。インクの滲んだページをめくっていくと、僕の目はある記述に釘付けになった。

『今年も「収蔵」の儀が終わった。一人の犠牲の上に成り立つ我々の平穏。いつか、この歪んだ伝統に、光が差す日は来るのだろうか。新たな「アーキビスト」となった少女の瞳から、光が消えていたことが忘れられない』

アーキビスト? 収蔵?

胸がざわついた。背中の青い結晶が、その言葉に呼応するように、ずきりと痛んだ気がした。これは、僕が探している答えに繋がっている。僕は日誌を強く握りしめ、さらに奥にあるという「禁書庫」の扉を探した。そこに、全ての真実が眠っていると確信して。

第三章 禁書庫のアーキビスト

禁書庫の扉は、重い樫の木でできていた。錆びついた錠はかかっておらず、軋む音を立ててゆっくりと開く。中は、カビと古い紙の匂いが凝縮されたような、息の詰まる空間だった。そこに保管されていたのは、学園の正史から抹消された記録の数々だった。

僕は震える手で、最も分厚いファイルを開いた。『碧硝学園記憶管理システム、通称「収蔵」に関する記録』と表紙に記されている。

ページをめくる指が止まらなかった。そこに書かれていたのは、僕が知る学園の姿を根底から覆す、おぞましい真実だった。

碧硝学園には、創立以来続く秘密の伝統があった。それは、生徒たちが経験する過度な「悲しみ」「苦痛」「後悔」といった負の記憶を、一人の生徒に集約させ、学園全体から切り離すというシステム。生徒たちは、辛い記憶を忘れることで、健やかな精神を保ち、前向きに学園生活を送ることができる。その犠牲となる生徒は「収蔵者(アーキビスト)」と呼ばれ、全校生徒の負の記憶を一身に背負うのだ。

アーキビストは、その膨大な記憶の重さによって、徐々に自らの存在が希薄になっていく。そして、役目を終える頃には、誰の記憶からも消え去り、記録からも抹消される。まるで、最初から存在しなかったかのように。

ファイルの最後には、歴代アーキビストの名前がリストアップされていた。そして、一番新しいページに、僕はその名前を見つけてしまった。

『月代 栞』

全身から血の気が引いた。彼女が背負っていたあの途方もない重さは、彼女一人のものではなかった。この学園に通う、僕を含む全校生徒の悲しみの集合体だったのだ。彼女が消えたのではない。僕たちが、僕たちの平穏のために、彼女を「消した」のだ。

そして、僕はもう一つの衝撃的な事実に気づく。なぜ、僕の背嚢はあんなにも軽かったのか。それは、僕が特に鈍感だったからでも、平坦な人生を送ってきたからでもなかった。僕が本来感じるはずだった、両親の不和への悲しみも、友人との喧嘩の後の後悔も、その全てが、知らず知らずのうちに月代栞という少女に吸い上げられていたからだったのだ。

僕の軽さは、彼女の犠牲の上に成り立っていた。その事実に、僕は立っていられなくなった。床に膝をつき、嗚咽が漏れる。

彼女は、全校生徒の悲しみを一身に背負い、その重圧で消滅しかけていた。そんな極限の状況で、彼女はなぜ僕の前に現れたのか。そして、なぜあの青い結晶を?

僕は背中の結晶に触れた。流れ込んでくる、あの静かで美しい海の記憶。

その時、僕は悟った。あの結晶は、彼女が誰かから吸収した記憶ではない。彼女がアーキビストに選ばれる前に持っていた、彼女自身の、たった一つの「幸福な記憶」だったのだ。

彼女は、自分という存在が、悲しみと共に完全に消え去ってしまうことを恐れた。自分が「月代栞」として生きていた証、自分が美しいと感じた唯一の記憶だけでも、この世界に残したかった。そして、学園で最も「空っぽ」だった僕に、その記憶を託したのだ。

「忘れないで。それは、確かにそこにあったものだから」

彼女の最後の言葉が、脳内で木霊する。それは、記憶そのものだけでなく、月代栞という一人の少女が存在したことを忘れないでほしいという、悲痛な叫びだった。

僕の頬を、熱い涙が伝った。それは、僕が生まれて初めて、自分自身の意志で流した、誰かのための涙だった。僕の背嚢の中で、今まで感じたことのない、温かくて重い結晶が、一つ生まれた気がした。

第四章 君と分かち合う重さ

僕には、もう迷いはなかった。月代栞を、彼女の存在を、このまま無かったことにはさせない。僕の軽薄な平穏のために、彼女を犠牲にしたままではいられない。

翌日、僕は学園長室のドアを叩いた。禁書庫の記録を突きつけ、アーキビストのシステムの即時停止を求めた。学園長は老獪な笑みを浮かべ、静かに言った。「一人の犠牲で、その他大勢が幸福になれる。それは必要なことだ。君もその恩恵を受けてきた一人だろう?」

正論かもしれない。だが、今の僕には、その言葉は欺瞞にしか聞こえなかった。

僕は、行動を起こすことに決めた。年に一度、全校生徒が集まる創立記念式典の舞台。そこで、全てを話そうと。

式典当日、壇上に立つ僕の足は震えていた。背中の青い結晶だけが、僕に勇気をくれているようだった。何千もの視線が僕に突き刺さる。マイクを握りしめ、僕は話し始めた。

「僕たちは、大切なものを忘れています」

僕は、記憶の重さについて語った。アーキビストという存在について、そして月代栞という少女について、僕が知る全てを話した。最初は訝しげに聞いていた生徒たちも、僕の必死の訴えに、次第に真剣な表情になっていく。

「僕たちは、悲しみや苦しみを忘れることで、軽やかに生きてきた。でも、それは本当に幸福なんだろうか? 誰かの痛みを忘れて得る幸せに、価値はあるんだろうか!」

僕は叫んだ。そして、背中の青い結晶に意識を集中し、栞の海の記憶を、僕の想いと共に会場全体に解き放った。

―――どこまでも広がる青。波の音。潮風の匂い。一人の少女が見つめた、美しくも切ない世界―――

その光景が、生徒たちの脳裏に流れ込んでいく。すると、奇跡が起きた。生徒たちの心に、変化が生まれたのだ。一人の女子生徒が、ぽつりと言った。

「思い出した……私、小さい頃、飼ってた犬が死んで、すごく悲しかったはずなのに、いつの間にか……」

それを皮切りに、あちこちで声が上がり始めた。「僕も、親友と大喧嘩した記憶が…」「受験に失敗した時の、あの絶望感…」。彼らが忘れていたはずの、しかし確かに彼ら自身が経験した負の記憶が、蓋をされた心の底から蘇り始めたのだ。

皆が自分の悲しみを取り戻していく。それは痛みを伴う作業だった。しかし、同時に、彼らは自分の人生の、失われていたピースを取り戻していた。

その時、体育館の隅の空間が、陽炎のように揺らめいた。そして、ゆっくりと、月代栞の姿が輪郭を結んでいく。生徒たちがそれぞれの記憶を取り戻したことで、彼女に集中していた重荷が分散され、彼女は消滅を免れたのだ。

彼女は、まだ少し透けてはいたが、確かな足で僕の方へ歩いてきた。会場は静まり返り、誰もが息をのんで二人を見つめている。

僕は、彼女に駆け寄り、背中の青い結晶に触れた。

「栞さん、これを返すよ。君の大切な記憶だ」

しかし、栞は静かに首を振った。そして、初めて見る、心からの優しい笑みを浮かべた。

「ううん。それはもう、あなたの記憶の一部よ。あなたが、私のために流してくれた涙で、新しい色に輝いている」

見ると、深い青色だった結晶は、僕の涙の色なのか、温かい光を帯びた虹色に変化していた。

「ありがとう、湊くん。私のこと、見つけてくれて」

学園のシステムは、この日を境に変わった。僕たちはもう、自分の記憶から逃げない。喜びも悲しみも、全てを背負って生きていくことを選んだのだ。もちろん、それは辛いことでもある。でも、誰かの犠牲の上に成り立つ偽りの軽やかさより、ずっと尊いことだと、僕たちは知った。

式典の後、僕と栞は、夕日に染まる校庭を並んで歩いていた。彼女の存在はまだ完全ではないけれど、僕の隣で確かに微笑んでいる。

僕の背嚢は、あの日以来、少しだけ重くなった。栞から預かった虹色の結晶と、彼女を救いたいと願った僕自身の記憶。それは、誇らしくて、温かい重みだった。

空っぽだった僕の背中には今、誰かと分かち合うことの重さと、そのかけがえのなさが、確かに刻まれている。僕はもう、自分の軽さを恥じることはないだろう。この重さこそが、僕がこれから生きていく道標になるのだから。