第一章 拾われた黒

僕らが通うこの学園は、少しだけ特殊だ。生徒たちの身体からは、感情が小さな紙片となって剥がれ落ちる。僕らはそれを「情動片(じょうどうへん)」と呼んでいた。

喜びは桜色に、悲しみは淡い藍色に、怒りは燃えるような緋色に染まる。それらの紙片は、風に舞う花びらのように廊下を漂い、教室の隅に吹き溜まり、やがては塵となって消えていく。自分の感情が、本人の意思とは無関係に世界に晒される。だから僕は、感情を殺す術を身につけた。

僕、水瀬湊(みなせ みなと)が落とす情動片は、ほとんどが真っ白だ。何も書かれていない、ただの紙切れ。時折、インクが滲んだような黒い染みが浮かぶこともあるが、言葉になることはない。心を無にすれば、情動片もまた無になる。それが僕の処世術であり、脆い自尊心を守るための鎧だった。他人の感情の奔流に興味はないし、僕の空っぽの心の内を誰かに知られたくもなかった。

そんな僕の灰色の日常に、唯一、鮮烈な色彩を放つ存在がいた。クラスメイトの天野陽菜(あまの ひな)だ。

彼女はいつも笑っていた。その周りには、常に万華鏡のような情動片が舞い踊っている。太陽の光を浴びたプリズムみたいに、「楽しい」「大好き」「嬉しい」といった輝かしい言葉が綴られたきらびやかな紙片が、彼女が歩くたびに軽やかに零れ落ちるのだ。誰もが彼女に惹きつけられ、そのポジティブな感情のシャワーを浴びて幸福な気持ちになった。彼女は、この無機質な学園の太陽そのものだった。

もちろん、僕も遠くから彼女を眺めているだけの一人だった。住む世界が違う。彼女の色彩は、僕の白をあまりにも惨めにした。

その日、事件は起こった。

放課後の図書室。僕はいつものように窓際の席で本を読んでいた。静寂を破ったのは、本の返却に来た陽菜だった。彼女は司書の先生と楽しげに言葉を交わし、その足元からは案の定、バラ色の「ありがとう」や金色の「わくわく」といった情動片が数枚、はらりと落ちた。

彼女が去った後、ふと床に落ちた一枚の紙片に目が吸い寄せられた。彼女が落とした他のどの情動片とも違う、異質なそれ。

それは、光を一切通さない、墨を塗り固めたような黒だった。

周囲の目を盗み、僕はそっとそれを拾い上げる。指先に伝わるのは、氷のような冷たさ。そこには、震えるような、か細い筆跡で、たった一言だけが記されていた。

『消えたい』

心臓が、大きく脈打った。あの天野陽菜から零れ落ちた、絶望の色。僕が必死に隠してきた感情よりもずっと深く、暗い闇。

僕はその黒い情動片を、誰にも見つからないよう、強く握りしめた。紙片の冷たさが、僕の体温を奪っていくような気がした。僕の世界は、この瞬間から音を立てて歪み始めた。

第二章 偽りの万華鏡

あの日以来、僕の目は無意識に陽菜を追うようになった。彼女は相変わらずだった。教室の中心で笑い、友人たちと談笑し、惜しげもなくカラフルな情動片を振りまいている。まるで、僕が拾ったあの黒い紙片など、存在しなかったかのように。

だが、一度知ってしまった違和感は、僕の心に深く根を張っていた。彼女の完璧な笑顔の口角が、ほんの僅かに引き攣る瞬間。誰も見ていない一瞬、窓の外に投げられる虚ろな視線。彼女が振りまく色鮮やかな情動片の群れの中に、時折、インクの染みのような黒い影が一瞬だけ混じるのを、僕だけが見つけるようになった。

あれは本当に彼女のものだったのだろうか。誰か別の生徒のものが、たまたま彼女の足元に落ちていただけではないのか。そう考えようとしても、あの指先に感じた氷の冷たさと、魂を抉るような『消えたい』という言葉が、僕の思考を縛り付けた。

自分の感情を隠すことに汲々としていた僕が、初めて他人の隠された感情に心を奪われていた。どうして、と問いたい。でも、どうやって?「君が落とした黒い情動片を拾ったんだ」なんて言えるはずがない。それは、人の心の日記を盗み見るような、最大のタブーだった。

数日後の昼休み。僕は中庭のベンチで、一人サンドイッチを頬張っていた。ふと視線を上げると、少し離れた場所に陽菜がいた。彼女は友人たちに囲まれ、楽しそうに笑っている。その足元には、いつものように色とりどりの情動片がカーペットのように広がっていた。

その時、一陣の風が吹いた。陽菜の髪を優しく揺らし、彼女の足元の情動片を空へと舞い上がらせる。それは息を呑むほど美しい光景だった。ピンク、オレンジ、イエロー、スカイブルー。幸福の色だけを集めたパレード。

しかし、その色彩の渦の中に、僕は再び見てしまった。ほんの一瞬、舞い上がった紙片の群れに紛れ込んだ、漆黒の点を。それはすぐに他の鮮やかな色に隠され、見えなくなった。

幻なんかじゃない。あれは、確かにある。

僕はいてもたってもいられなくなり、気づけば彼女に近づいていた。

「あ、水瀬くん」

僕に気づいた陽菜が、少しだけ驚いたように目を丸くする。友人たちが訝しげな視線を向けてくるのが分かった。

「……その、いい天気だなって」

口から出たのは、我ながら情けないほど凡庸な言葉だった。僕の足元からは、焦燥を示す灰色がかった白い情動片が数枚、はらはらと落ちた。

「うん、そうだね!気持ちいいよね!」

陽菜は完璧な笑顔で応え、彼女の足元からはミントグリーンの「爽やか」という情動片がふわりと生まれた。

違う。僕が聞きたいのはそんなことじゃない。でも、これ以上、言葉が続かなかった。僕と彼女の間には、彼女が振りまく膨大な量のカラフルな情動片が壁のように積み上がっていて、その向こう側にある本当の彼女の姿に、どうしても触れることができなかった。

第三章 黒の告白

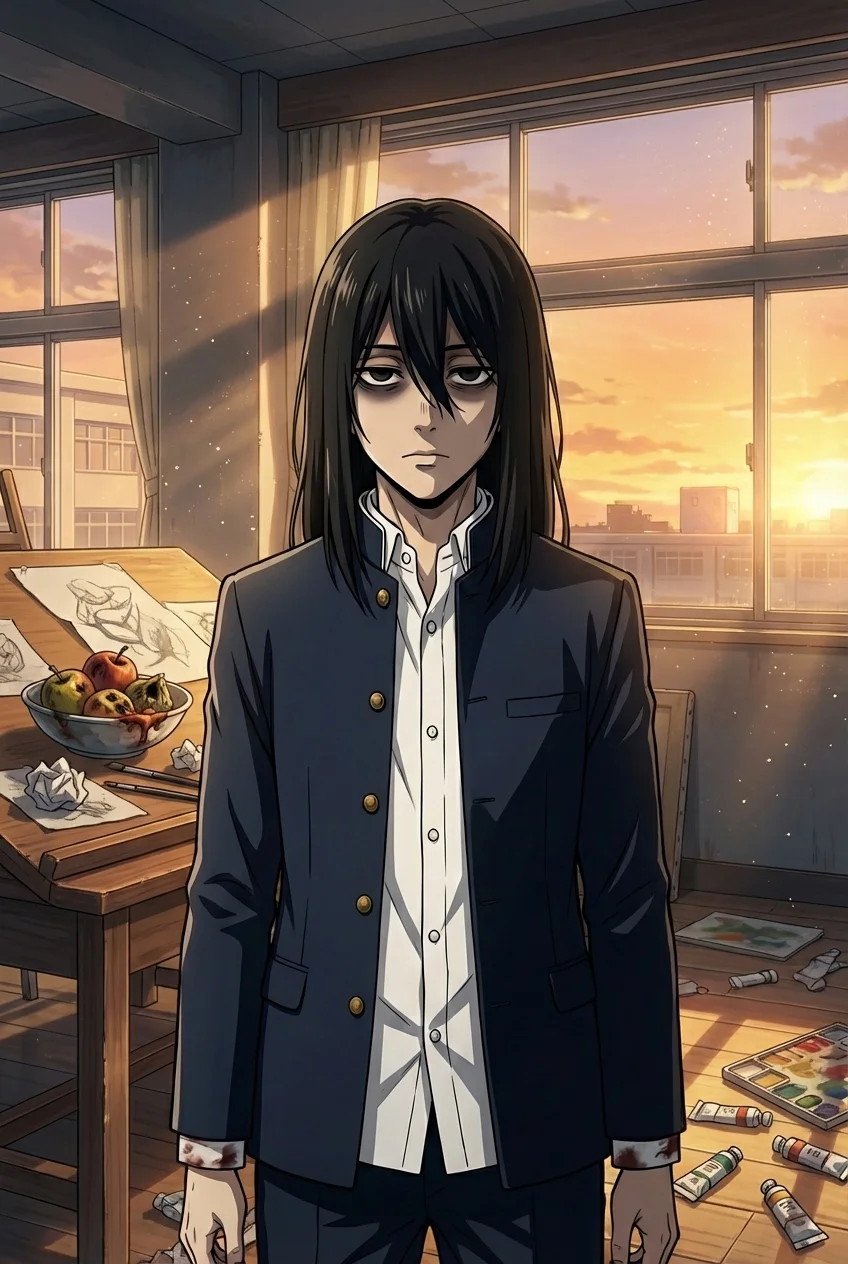

その週末、僕は課題の資料を探すために、休日登校をしていた。目的の文献を見つけ、誰もいない廊下を歩いていると、屋上へと続く階段の扉が僅かに開いていることに気づいた。立ち入り禁止のはずの場所。胸騒ぎがして、僕は吸い寄せられるように、錆びた鉄の階段を上った。

屋上のフェンス際、そこに陽菜はいた。

彼女は一人、空を見上げていた。その姿は、教室で見る太陽のような輝きとは程遠く、まるで世界から切り離されてしまったかのように儚く、小さく見えた。風が彼女の髪を弄ぶ。しかし、そこに舞っているのは、いつものカラフルな紙片ではなかった。

彼女の足元には、おびただしい数の、あの黒い情動片が溜まっていた。それはまるで、彼女の影が液体になって溢れ出したかのようだった。陽菜は、その黒い紙片を一枚手に取ると、祈るように唇を寄せ、そして、フェンスの外へとそっと手放した。黒い紙片は、カラスの羽根のように風に乗り、校庭へと吸い込まれていく。

「天野さん……!」

僕の声に、彼女の肩がびくりと跳ねた。ゆっくりと振り返ったその顔は、僕が今まで一度も見たことのない表情をしていた。笑顔の仮面が剥がれ落ち、そこには深い絶望と、見つかってしまったことへの怯えが浮かんでいた。

「み、水瀬、くん……どうして……」

彼女の声は震えていた。足元の黒い情動片が、彼女の動揺に呼応するようにざわりと蠢く。

「何してるんだ」

僕は一歩、彼女に近づいた。

「見ないで!」

悲鳴のような声が僕を突き刺す。彼女は咄嗟に、足元の黒い塊をスカートで隠そうとした。

「これは……違うの……私じゃ……」

その時だった。彼女の身体がぐらりと傾いだ。僕は咄嗟に駆け寄り、倒れ込む彼女の腕を掴んだ。触れた腕は、驚くほど冷たかった。

「……もう、限界みたい」

僕の腕の中で、陽菜はぽつりと呟いた。それは諦めに満ちた、静かな声だった。

「僕が拾ったんだ。『消えたい』って書かれた、君の情動片を」

僕がそう告げると、彼女は観念したように、ゆっくりと顔を上げた。その瞳からは、大粒の涙が次々と零れ落ちていた。

「……私ね、感情を『作れる』の」

予想もしなかった言葉だった。

「みんなが期待するから。明るくて、元気な天野陽菜でいてほしいって。だから、作ったの。『楽しい』も『嬉しい』も、ぜんぶ。私の本当の感情は、この黒い紙だけ。辛い、苦しい、逃げたい……そういう感情は全部、黒い情動片になって身体に溜まっていく。それを隠すために、偽物のカラフルな情動片を作って、上からばらまいていたの」

彼女の告白は、僕の頭を鈍器で殴られたような衝撃を与えた。隠すのではなく、偽りを作り出す。その孤独な作業が、どれほどの苦しみを彼女に与えてきたのだろう。周りを照らす太陽であるために、自分自身の内側で、どれほどの闇を燃やし続けてきたのだろう。

「でも、もう溜めておけないくらい、黒いものが増えちゃって……だから、ここで少しずつ、誰にも見つからないように、捨ててたの」

僕はずっと、自分の感情を押し殺し、真っ白な情動片を落とす自分を卑下していた。だが、彼女は僕よりもっと壮絶な嘘の中にいた。カラフルな嘘で自分を塗り固め、たった一人で黒い絶望と戦っていたのだ。

第四章 ありのままの君と僕

陽菜の告白を聞いて、僕の中に生まれたのは、憐憫や同情ではなかった。それは、もっと根源的な、魂の共鳴のような感情だった。僕らは二人とも、ありのままの感情を世界に晒すことを恐れていた。僕は「無」を装うことで、彼女は「偽り」を纏うことで。方法は違えど、同じ檻の中にいたのだ。

「僕も、同じだよ」

僕は、自分の胸に手を当てた。そこには、言葉にならない感情の渦がある。恐れ、不安、そして、目の前の彼女をどうしようもなく大切に思う、この温かい何か。

「ずっと、怖かった。自分の感情が、誰かに見られるのが。空っぽだって、つまらない奴だって思われるのが嫌で、ずっと心を閉ざしてきた。僕のこの白い情動片も、君のカラフルな紙と同じ、嘘なんだ」

僕はゆっくりと立ち上がり、陽菜に向き直った。今こそ、本当の感情を伝える時だ。たとえそれが、どれだけ不格好で、みっともないものだったとしても。

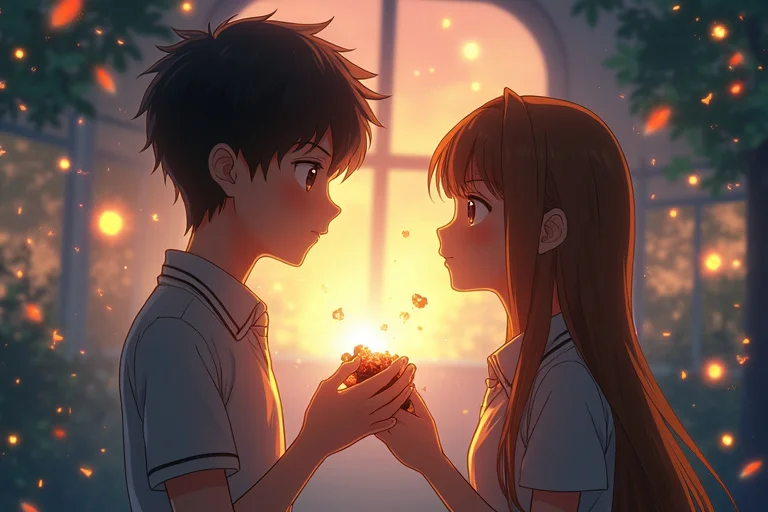

僕は目を閉じ、意識を集中させた。鎧を脱ぎ、心の扉を開ける。僕の内側にある、ありのままの感情。陽菜と出会ってから生まれた、戸惑い、苦しさ、そして焦がれるような愛しさ。それら全てを、一枚の紙片に乗せる。

僕の胸元から、一枚の情動片が、ゆっくりと剥がれ落ちた。

それは、真っ白ではなかった。かといって、鮮やかな色でもない。淡い水色と灰色が混じり合ったような、頼りない色。インクが滲んで、文字は少し歪んでいる。けれど、そこには確かに、僕の心が刻まれていた。

『君の隣に、いたい』

僕はその情動片を拾い上げ、震える手で陽菜に差し出した。

彼女は、涙に濡れた瞳でそれを見つめ、恐る恐る受け取った。彼女の指が、僕の不格好な感情に触れる。

その瞬間、陽菜の身体から、一枚の情動片がはらりと落ちた。

それは黒ではなかった。かといって、偽りの虹色でもない。少しだけ灰色がかった、でも、どこか温かみのある、雨上がりの空のような色をしていた。

そこに書かれていたのは、たった一言。

『ありがとう』

僕らは、どちらからともなく微笑んでいた。完璧な笑顔じゃない。涙で濡れた、不器用で、でも、嘘のない笑顔だった。

季節は巡り、僕と陽菜は並んで校門をくぐっていた。

陽菜はもう、偽りのカラフルな情動片を振りまくことはない。彼女の周りには、晴れの日もあれば、曇りの日もある。時には、雨のような藍色の情動片を落とす日だってある。

僕が落とす情動片も、もう真っ白ではない。様々な色が混じり合った、複雑で、曖昧な色合いのものが増えた。

僕らの足元には、色とりどりの、時には少し濁った色の、ありのままの情動片が舞っている。完璧な感情なんて、どこにも存在しない。不完全で、ままならない心を抱えたまま、それでも僕らは顔を見合わせて笑う。

風が吹き、僕らの感情の欠片が空に舞い上がる。それは、誰の目にも美しく映る万華鏡とは違うかもしれない。けれど、そこには紛れもない、僕らが生きている証が、確かにきらめいていた。